デジタル課税:グローバルICT企業が税金を払わなくて済むための2つの方法

今回は“デジタル課税”を巡る議論のお話をなるべくわかりやすく書いてみたいと思います。世界各国で「GAFAなどのグローバルICT企業は、世界のあらゆる国で儲けているにもかかわらず、その国に税金を払っていない」という強い不満の声が上がっている中で、このような状況に対応するための国際的なルール作りに向けた議論が行われている、という話です。

そもそもグローバルICT企業は、なぜ税金を払わなくても済むのでしょうか。ここでいう「税金」は、企業の所得(正確な所はややこしいのですが、簡単に言うと儲けのことです)に着目した“法人所得課税”を指すのですが、2つの方法があると言われています。

方法1:(特に税金の高い国には)拠点を置かない

まず1つ目の方法です。

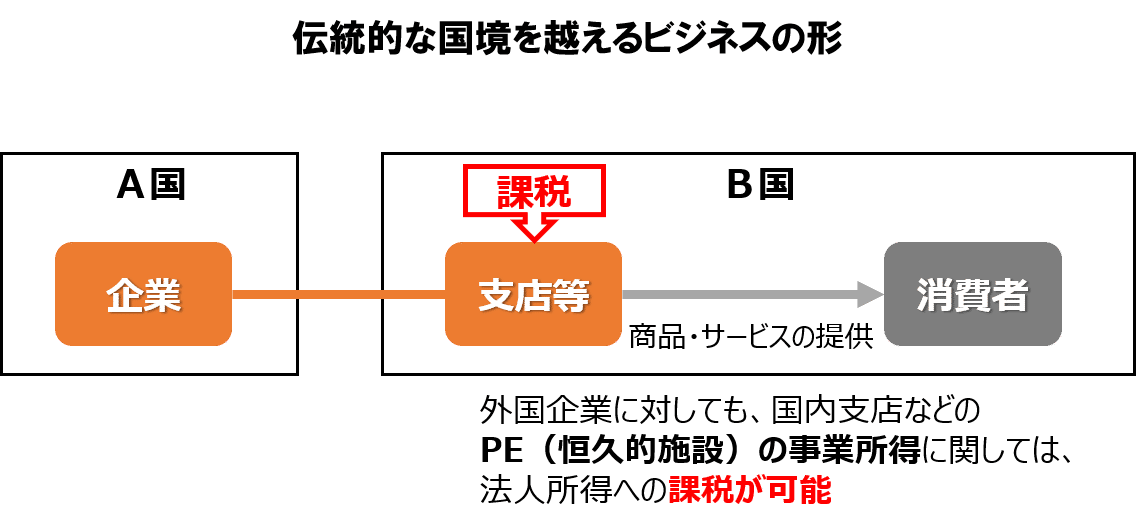

大前提として、外国の企業であっても、ある国の国内に支店などの拠点を置いている場合、その国は税金を取ることができることとされています。伝統的に、ある国の企業が別の国の消費者に商品やサービスを提供する方法としては、このような拠点を置く形が一般的だったといえます。この拠点のことを、税の世界ではPE(Permanent Establishment:恒久的拠点)と呼び、PEが所得(儲け)を上げた場合、税金を取ることができるというのが国際的な原則です。逆に、PEがない企業からは税金を取ることができず、「PEなくして課税なし」の原則ともいいます。

ところが、デジタル化が進むことにより、企業は市場となる国に拠点を置かなくても国境を越えて商品やサービスを提供することが可能になりました。そうすると、その国にはPEがないため、税金を取ることもできないということになります。

なお、何がPEに当たるかということは結構難しいです。PEとは、「事業を行う一定の場所であって、企業がその事業の全部又は一部を行っている場所」を指すとされており、

- 支店PE:支店、事務所、工場など

- 建設PE:建設工事現場など

- 代理人PE:契約締結権限を持つ代理人など

が該当します。

ただし、現地法人や何らかの施設があるからといって直ちにPEに当たるわけではありません。例えば、2009年7月に、日本の国税庁がAmazonの米国法人に対し、日本国内の物流センターの中にPEがあるとして税金を課す処分を行いましたが、日本と米国の二国間協議の結果、この処分を撤回しています。ここでは、モノの保管などのみために施設を持っている場合は、PEに当たらないという例外が論点となりました。

このように、1つ目の方法は、グローバルICT企業は、特に税金の高い国にはPEを置かないことで、税金を払わなくても済むというものです。

方法2:税金の安い国に子会社を置き、その子会社が儲ける形にする

2つ目の方法は、所得を税金の安い国に移す、すなわち税金の安い国に儲けを集中させるというものです。

ICT企業の場合、特許や商標、コンテンツといった知的財産権などの“無形資産”を活用してビジネスをしているケースがよく見られます。

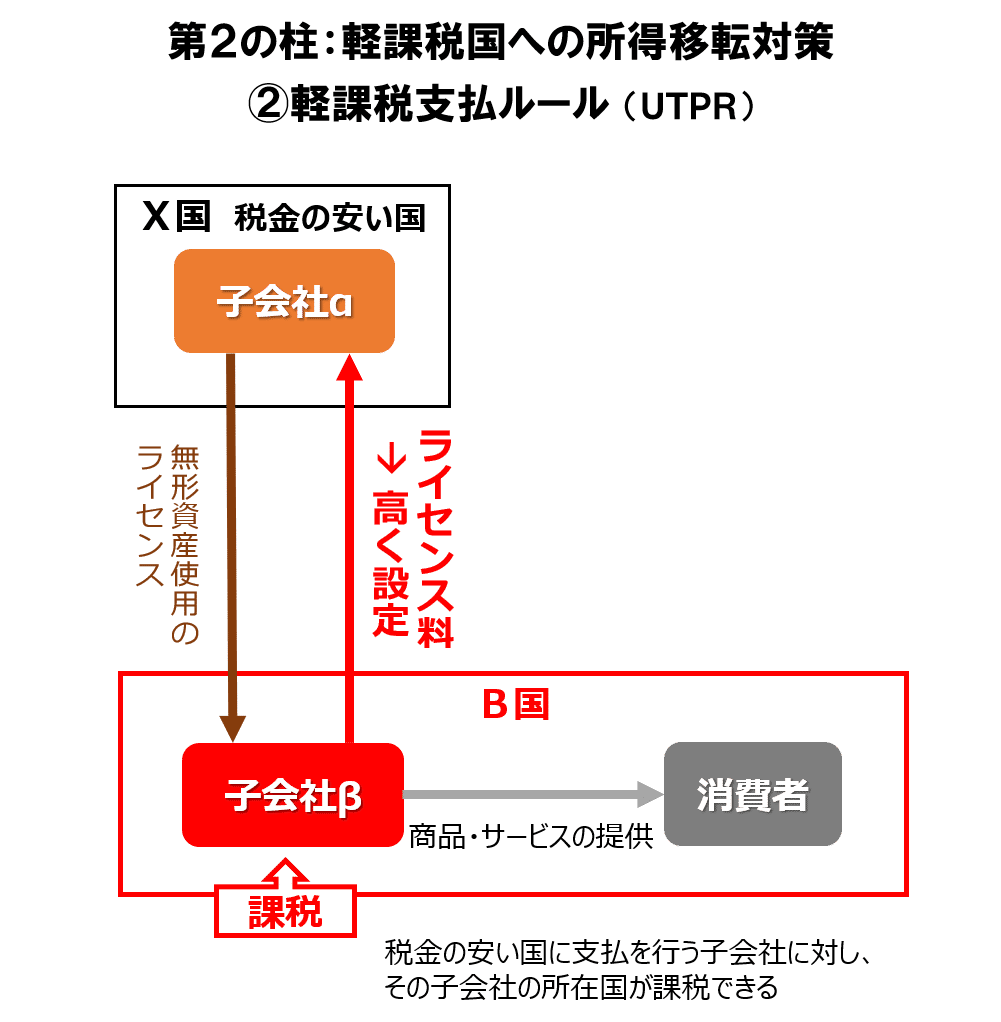

この無形資産を巡って複数の子会社の間で取引をした形にすることで、税金の安い国に置いた子会社で儲けが出るような仕組みにするのです。この仕組みを簡単に表したものが次の図です。

A国を本拠とする企業が、税金の安いX国に作った子会社αに、無形資産を譲渡してしまいます。このとき、譲渡の対価は安くしておきます。そして、B国の消費者には、B国に作った子会社βが商品やサービスを提供するのですが、ビジネスの素は無形資産であり、(X国に作った)子会社αからその使用のためのライセンスを受ける必要があります。このとき、ライセンス料は高くしておきます。

これにより、X国の子会社αは、安く仕入れた無形資産から高いライセンス料を取ることができ、儲けが出ます。この無形資産を巡る取引は、あくまでも企業のグループ内で行われるものですので、実態がないといえるのですが、結果的に税金の安いX国の子会社αに儲けを集中させることができ、見事に儲けを移転しているといえます。そして、A国やB国ではなく、X国で(安い)税金を支払えば良いということになるのです。

2つの方法に対応するための国際的なルール作り

グローバルICT企業がこのような2つの方法を使って税金を払わなくても良いのはけしからんという意見が国際的に強まってきました。そこで、この問題に対応するための国際的なルール作りがOECD(経済開発協力機構)の場で行われています。

OECDでは、グローバル企業による納税回避の問題に対応するため、2012年に“BEPSプロジェクト”を立ち上げました。ちなみに、BEPSとは、Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転)を略したものです。

“BEPSプロジェクト”は2013年に“行動計画”を公表し、その筆頭に「電子経済に係る税務上の課題への対応」が掲げられました。そして、2015年の“最終報告書”の中で、まず“消費課税”について、越境電子商取引を新たに課税対象とすることを勧告しました。これを受けて、日本も2015年10月から、外国企業が日本国内に電子的に提供するサービスを消費税の対象にしています。

ただし、ここまで書いてきた“法人所得課税”については、引き続き議論・検討を進めるということになりました。そこで、OECD非加盟国を含む約140か国(2021年2月時点)が参加する“BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on BEPS)”において、

(1) 第1の柱:課税権の原則(ネクサス・ルール)等の見直し

(2) 第2の柱:軽課税国への所得移転対策

の2つの柱について、具体的な議論・検討が進められています。既に説明した2つの方法との関係でいえば、“第1の柱”は方法1に対応するもの、“第2の柱”は方法2に対応するものです。

第1の柱:「PEなくして課税なし」の原則の修正

それでは、“BEPS包摂的枠組み”では、どのような解決策がまとめられようとしているのでしょうか。2020年10月に、“青写真(Blueprint)”と呼ばれる報告書が公表され、“第1の柱”については、次の図のような方向性が示されています。

まず、「PEなくして課税なし」という原則を修正し、全世界で一定額を超える売上げがある企業グループが、ある国にPEを置いていない場合でも、その国で一定の売上げがある場合には、税金を取れるようにしようというものです。その上で、企業グループの利益のうち、“みなし通常利益”として計算された額を超える利益(超過利益)の一定割合について、売上額などに応じて各課税国に配分するというものです。

なお、このルールは、“自動化されたデジタルサービス(ADS:Automated Digital Services)”を提供する企業すなわちICT企業だけではなく、一般的な“消費者向けビジネス(CFB:Consumer Facing Businesses)”を行う(大規模な)企業グループも対象となります。この点は、ICT企業狙い撃ちという形にしないことで、(GAFAなどを抱える)米国に一定程度配慮したものといえるでしょう。それでも、米国はこの納税方法を企業の選択に任せるという“セーフハーバー提案”を出してくるといった変化球を投げてきています。

第2の柱:“所得合算ルール”と“軽課税支払ルール”の導入

“第2の柱”については、どのように対応するのでしょうか。それは、“所得合算ルール”と”軽課税支払ルール”の導入ということになります。

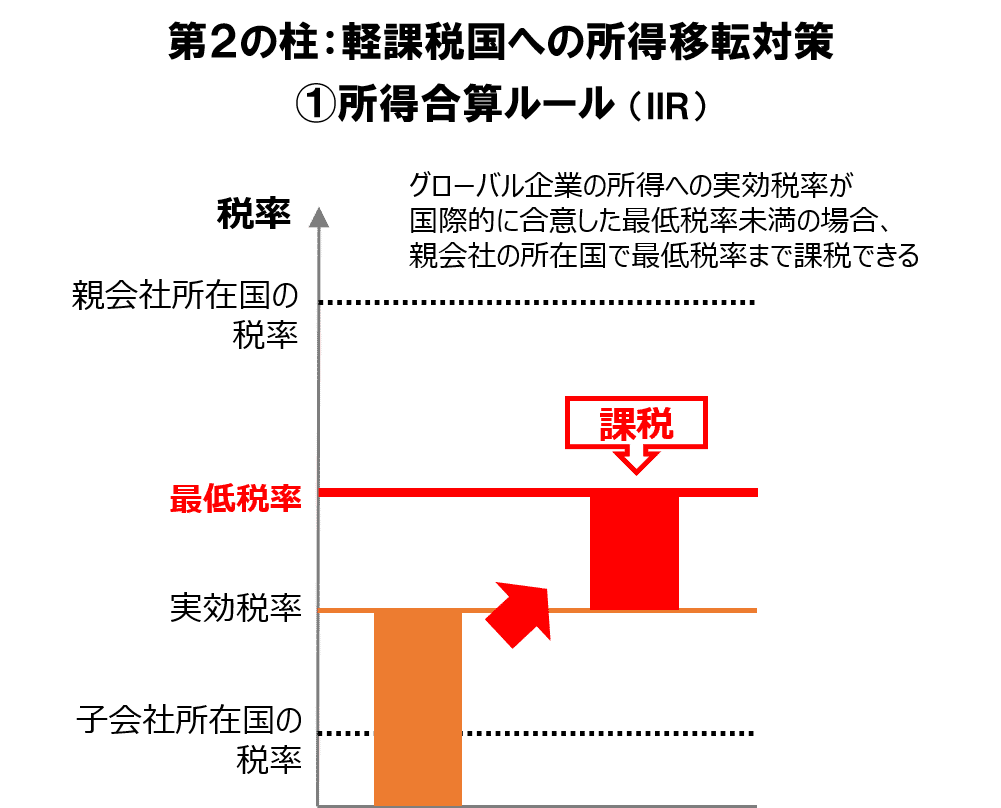

まず、“所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)”とは、次の図のとおり、グローバル企業の所得への実効税率が国際的に合意した最低税率未満の場合、親会社の所在国で、最低税率まで課税できるというものです。

そして、”軽課税支払ルール(UTPR:Undertaxed Payment Rule)”とは、次の図(方法2の図の一部を改めて持ってきました)にあるとおり、税金の安い国(X国)に支払を行う子会社(子会社β)に対し、その子会社の所在国(B国)が課税できるというものです。

ちなみに、“所得合算ルール(IIR)”と”軽課税支払ルール(UTPR)”の2つを総称して、“GloBEルール”と呼びます。GloBEとは、Global Anti-Base Erosionの略で、「グローバル税源浸食防止」といった意味です。

最終合意の時期は2020年末から2021年半ばへと先送り

これらの方向性は、実は既に2019年10月から11月にかけて示されており、2020年初頭に大枠合意ができていました。2020年10月に示された“青写真”は、それを更に具体化したものですが、具体的な数値基準などの重要な点についてはまだ合意に至っていません。

当初は2020年末に最終合意を目指すこととなっていましたが、この間に米国の大統領選挙を挟んだことなどもあり、2021年半ばに先送りされることになりました。この間、しびれを切らした欧州の国などでは、独自にグローバルICT企業の売上げに対する課税を始めるといった動きが出てきています。

果たして本当に2021年半ばに国際的なルールが合意されるのか、それとも各国独自の動きが主流になるのか、引き続き要注目です。