なんでその価格で売れちゃうの?◎地域の金融機関さまの取引先支援のお手伝い 〜支援に役立つ書籍と使い方(2)〜

株式会社ただいまの佐藤と申します。これまで10年以上、地域の事業者の支援を手がけてきました。支援にあたっては、地域の金融機関さんや支援機関の方々とご一緒させていただく機会が多く、千葉、長野、京都、広島、福岡、長崎などで主に活動しています。

地域の金融機関のお役に立てればと思い

このコンテンツをスタートしています。

第1回の繰り返しになりますが、地域の金融機関さんと活動して気がつくことはいろいろとありますが、その中でも驚くのが「私は銀行員で何も事業のことがわからない」「銀行業務以外のことは不得手である」とおっしゃることです。いえいえ。銀行の複雑な業務がこなせる方は、いろんなことができるはずだと思っています。

「不得手」だとおっしゃることのほとんどが「市場や顧客のニーズを知らない」ことや「事業をよりうまく展開するためのアイデアの提供」です。私の経験では、知識の獲得と考え方の訓練で、どんな方でもある程度までうまくいくと感じています。発想力とかは、実はそんなに関係なかったりします。

市場や顧客のニーズを知るために、まずできること。読書。

多忙な金融機関の皆様には、市場ニーズの把握のために割ける時間も限られていると思います。そんな中でもまずやっていただきたいのは、参考になる書籍を読むことです。読んで、知識を高め、その知識を実際に使っていただくことです。なんともアナログな手法ですが、、、Kindleなどの電子書籍も活用すればスキマ時間ででき、お金もそれほどかかりません。

第1回に引き続き、「お客様の消費行動やニーズを把握して事業を支援する」ために役立つ書籍と活用ポイントのご紹介です。

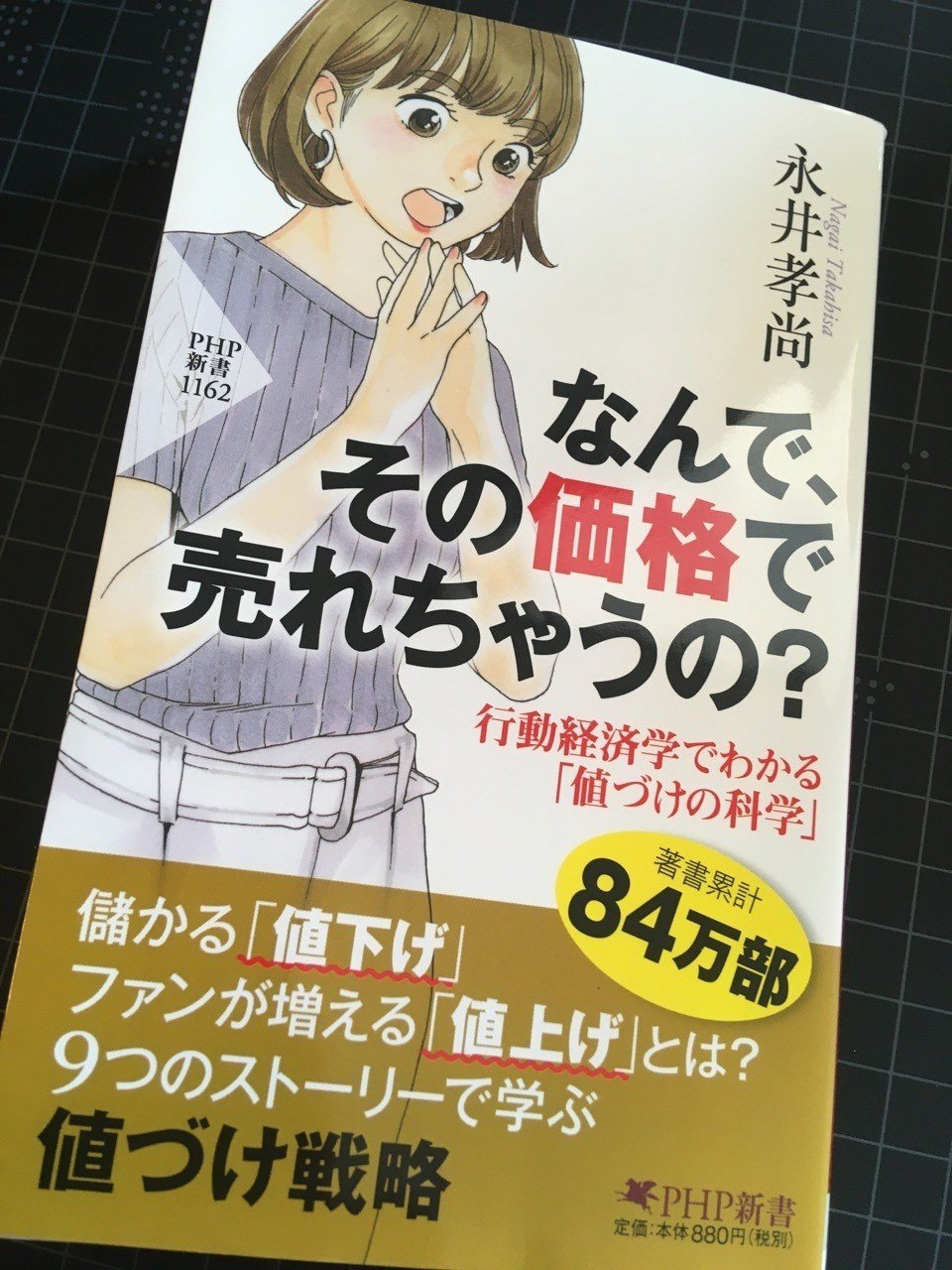

第2回目は『なんでその価格で売れちゃうの?〜 行動経済学でわかる「値づけの科学」』です。

新型コロナウイルスの影響で、所得や消費の先行きが見通しにくくなる中、これまで以上に商品やサービスの値下げが加速することが予想されます。またお客様もより「賢い」お買い物や余暇の過ごし方を志向されるはずです。

そんな状況の中、地域の金融機関の皆様が支援されているお取引先は、資本力があって値下げをしても十分な利益を確保できるような大きな企業さんばかりではないはずです。このような状況だからこそ、お客様視点での商品やサービスの再設計と、利益を出せて今後も経営を継続できる「値づけ」が大変重要になると考えます。何も安売りだけが企業の延命策ではありません。「賢い」買い物をしたいお客様のニーズに対応する商品を、適正な価格で提供することが必要なのだと思います。

オススメポイント(1)価格には、そのものに品質を表示する機能があることをあらためて確認させてくれる

普段の買い物でも、価格が高い商品やサービスは「たぶん良いものではないか」と感じるものです。皆様の支援先の商品やサービスは、比較的手間をかけ丁寧に作られているものが多いのではないでしょうか。その商品を、世の中がデフレ傾向だからといって安価で販売してしまっては、商品やサービスのクオリティまでも低く見積もられてしまい、支援先の経営に大きなダメージを与えてしまいます。弊社のこれまでの支援でも、値付けに迷ったら「高く」つけてうまくいくケースがほとんどです。

オススメポイント(2)自社の「やらないこと」を決めて、コアなファンであるお客様の獲得の必要性を豊富な事例で教えてくれる

支援先がいわゆる大手企業ならこれはあてはまらないのですが、中規模から小規模の事業者さんの場合は、あれもこれもできないはずです。経営者の方のお話をうかがうと、夢いっぱいで「あれもこれもやりたい」と話に花が咲きますが、今後の消費環境を見据えれば、あえてここはやらない、または競合にまかせてしまう、といった冷静な判断が必要になってくると思います。もちろんその判断は「お客様目線」である必要がありますが。身近な例で言えば、カットに特化した「QBハウス」でしょうか。工程を分解し、それぞれにかかるコストを精査し、カットだけに絞り込んで値付けしたサービスですが、散髪に時間をかけたくない方にヒットしています。

オススメポイント(3)お客様の視点、経営を続けていく視点での「値ごろ感」の大切さを教えてくれる

「いいけど、高いなあ」と思わせる商品はなかなか売れません。一方「高いけど、いいなぁ」と思わせる商品にはコアなファンがつき、さらにそのファンのお客様がSNSや口コミでシェアまでしていただけるケースも多いです。また、その価格は高額すぎてもいけませんが、安価すぎてもいけません。安値をつけるのは簡単です。しかし高額な商品を値下げすることはできても、安価な商品の値上げは至難の技です。

プラス、競合を忘れず意識する必要も。

その他、支援先の社長の思いを整理する方法として「バリュープロポジション戦略」の検討フォーマットがわかりやすく紹介されています。いわゆる3C分析に近いフォーマットですが、どうしても自社の目線に偏りがちな事業構想を「ターゲット顧客が必要な価値」「競合商品が提供する価値」と掛け合わせて整理できます。「これはいける!」と思った新商品やサービスのアイデアは、ちょっと違う方法で競合から提供されているか、かつて提供していて失敗して現存しない、といったケースも多いです。

本書は、行動経済学と実際の事例をベースに、かなりわかりやすく、深いところまで紹介されています。どこまでをノウハウとして活用するか、支援先のトーンに合わせて咀嚼して活用することをおすすめしたいです。難しいチャートも多数掲載があり、使いこなせるようになればカッコイイですが、百戦錬磨の中小企業の経営陣は意外とそうしたフレームよりも、もっと想いや実践事例を起点にした説明を好まれることも、これまでの支援で経験しています。ですので繰り返しますが、支援先のトーンに合わせてご活用いただくのがよいかと。

今回も長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。

ぜひお忙しいお時間の合間を見つけて、少しずつでも読んでみてください。

新規事業検討で大切な「値付け」の検討に必要な要素を網羅的にご理解いただけると思います。

次回は、商品開発の具体的な事例をわかりやすく把握するために役立つ書籍とその活用方法をご紹介する予定です。

作成者:株式会社ただいまのサイトはこちら

第1回:「日本の消費者は何を考えているのか? ―二極化時代のマーケティング」の紹介と活用