アイデアを盗むためのカンヌ鑑賞法

毎年6月にフランスのカンヌで行われる世界最大規模の国際的なクリエイティビティの祭典、カンヌライオンズ。

長らく広告の祭典でしたが、2011年より「Festival of Creativity」と名称を変更。現在は広告に限らず、ビジネスやソーシャルアクションなど、対象となるジャンルの幅は広がり続け、ビジネスケースの見本市となりつつあります。

作品に注目する際、表現の面白さや手法の鮮やかさに焦点が当てられることが多いですが、作品の根底にある課題やテーマを「見抜く」視点を持つことで、ビジネスにも生かすことが可能です。

デザインファーム・tactoが月1回開催する「De/sign Night」は、デザインを「ほどく」トークイベント。5月はカンヌライオンズを切り口に、日経デザイン編集長・山下奉仁さんをお招きし、tacto共同創業者の中島琢郎と共に「ビジネスに生きるクリエイティブの見方」についてディスカッションを行いました。

参加倍率は5倍超と、多くの関心を集めた本イベント。残念ながら参加がかなわなかった方に向けて、内容の一部を紹介します。

スピーカーの紹介

山下 奉仁 日経デザイン 編集長(写真左)

早稲田大学卒業後、日経ホーム出版社に入社。『日経トレンディ』記者として食品・飲料、小売り業界などを担当。2007年に日経トレンディネットの創刊に参画。16年に日経トレンディ副編集長、18年に日経クロストレンド副編集長。2023年4月から現職。

中島 琢郎 tacto Co-Founder / Strategist(写真右)

外資系広告会社にてキャリアを開始。 ヤングカンヌ日本代表に2年連続選出されカンヌライオンズで入賞したことを機に営業からクリエイティブへ転向。 その後デジタルエージェンシーでR&Dや新規事業開発に携わる。2020年に共同代表の板倉と共にtacto設立。

カンヌライオンズは「創造的思考」に注目した祭典

未来の予測が難しくなるVUCA時代、従来とは違う答えを出す力の重要性が高まっています。ワールドエコノミックフォーラムが世界中の組織に対して「今後5年間で最も重要なスキルは何か」を聞いたアンケートでも、「創造的思考」がトップという結果に。

カンヌライオンズはまさに創造的思考に注目した祭典であり、「世界で今一番求められている祭典の一つ」と中島は話します。

創造的思考を用いた事例の一つが、2023年にチタニウム部門ショートリストに選出されたフランスの家電量販店・Dartyの「LONG-LASTING REVIEWS」。

レビューの77%が購入した週に書かれ、商品を長期的に使用した場合の満足度がわからないことに着目し、購入後1年以上経過した商品のレビューを集めた事例です。

中島「この事例はショートリストですが、表現による課題解決ではなく、創造的思考を用いた課題解決として分かりやすい事例として取り上げました。

マーケティングにおいて新規顧客の獲得が重視され、レビューをお金で買うこともありますが、買った後に長く使ってくれている人もまた大切な顧客です。その人たちの声を目立せ、商品を長期的に使用した際の満足度に真っ向から向き合った点がユニークであり、勇気ある事例です。

こういった表現に限らないクリエイティビティが発揮されている事例から、ビジネスパーソンは学びを得ることができます」

事例を「WHY, WHAT, HOW」に分解する

では、カンヌライオンズの作品からビジネスパーソンはどのように学びを得ればいいのでしょうか。

ポイントは、「WHY(なぜ届けるのか)」「WHAT(何を届けるのか)」「HOW(どうやって届けるのか)」の3つの要素への分解です。

エントリー作品は広告や商品、サービスなど多岐にわたりますが、ユーザーに価値を届ける点は共通しています。だからこそ、「あらゆる事例は3つの要素に分解して捉えることができる」と中島。

カンヌライオンズには洗練されたクリエイティブな事例が集まるためHOWに目が行きがちですが、中でも「WHYが重要」と指摘します。

中島「ビジネス上の問題に対し、それを解決するために取り組むべきことが課題です。その課題の設定は自由でクリエイティブな行為であり、問題を課題に置き換えて考えることで、発想の幅も広がります。

だからこそWHYに着目し、事例の起点となった課題や、ユーザーに届けたい価値やキーメッセージが何だったのか、自分なりに言語化することが大切です」

山下「カンヌライオンズの受賞作品はWHYが相当深いですよね。皆さんが担当する商品やサービスのWHYを考える際、受賞作品をベンチマークとして使うと、そのWHYの深さが実感できると思います。『自分が考えているのは本当に本質的なWHYなのか』を省みる良い機会にもなるのではないでしょうか」

過去受賞作から見る、WHY, WHAT, HOW

イベントではWHY, WHAT, HOWの考え方を踏まえ、過去のカンヌライオンズ受賞作品を見ていきました。以下で紹介する3つの作品のWHY, WHAT, HOWは何なのか、ぜひ考えながらご覧ください。

事例1. Dove「#TurnYourBack」(2023年)

中島「写真の加工やプチ整形が当たり前になり、外部基準の美しさに合わせて自分の美を構築する風潮がある中、Doveは『ありのままの美しさを』を掲げ続けている企業。人に惑わされず、美の基準は自分が決める。そのフィロソフィーを提示した事例です」

山下「社会運動的な広告と考えると、チャレンジングな企画ですよね。他社が作った加工フィルターに対し、『それに対抗しよう』というメッセージを込めたキャンペーンなわけで、実行する苦労もあったはず。そのハードルを超えて実現したことも合わせて、すごい事例だと思います」

WHY、WHAT、HOWの一例

WHY:人それぞれが持つ美の顕在化

WHAT:あなたの美の基準は、あなたが決めよう

HOW:フィルターに背を向けるソーシャルデモ活動

事例2. DOORDASH「SELF-LOVE BOUQUET」(2023年)

中島「まさに『HOWが面白い』で終わりやすい事例ですが、ぜひWHYを考えてみてください。例えば、セルフプレジャーが抑圧されている社会的な雰囲気に対し、『楽しんでいいじゃん』と空気を変えることを狙ったのでは?など考えることができる。そうやって目に見えるHOWだけでなく、『見えないものを見る意識』を持つと見え方が変わると思います」

WHY、WHAT、HOWの一例

WHY:セルフプレジャーの顕在化

WHAT:バレンタインデーに愛を贈る相手は自分でもいい

HOW:セルフラブの花束を販売・配送

事例3. Harvey Nichols「SORRY I SPENT IT ON MYSELF」(2014年)

山下「『自分のために買いたいものがある』というインサイトの発見が大きいですよね。かつ、そのインサイトを増幅させた点がクリエイティブだと思います」

中島「『自分へのご褒美』という新しい消費形態をクリスマスシーズンに作ろうとするのは、クリスマスというカテゴリーそのものに対するチャレンジでもある。描いている課題の大きさも評価されたポイントでしたね」

WHY、WHAT、HOWの一例

WHY:自分へのご褒美の顕在化

WHAT:自分のためのクリスマスギフト

HOW:お手頃価格のジョーク商品シリーズを販売

抽象化したWHYは真似できる

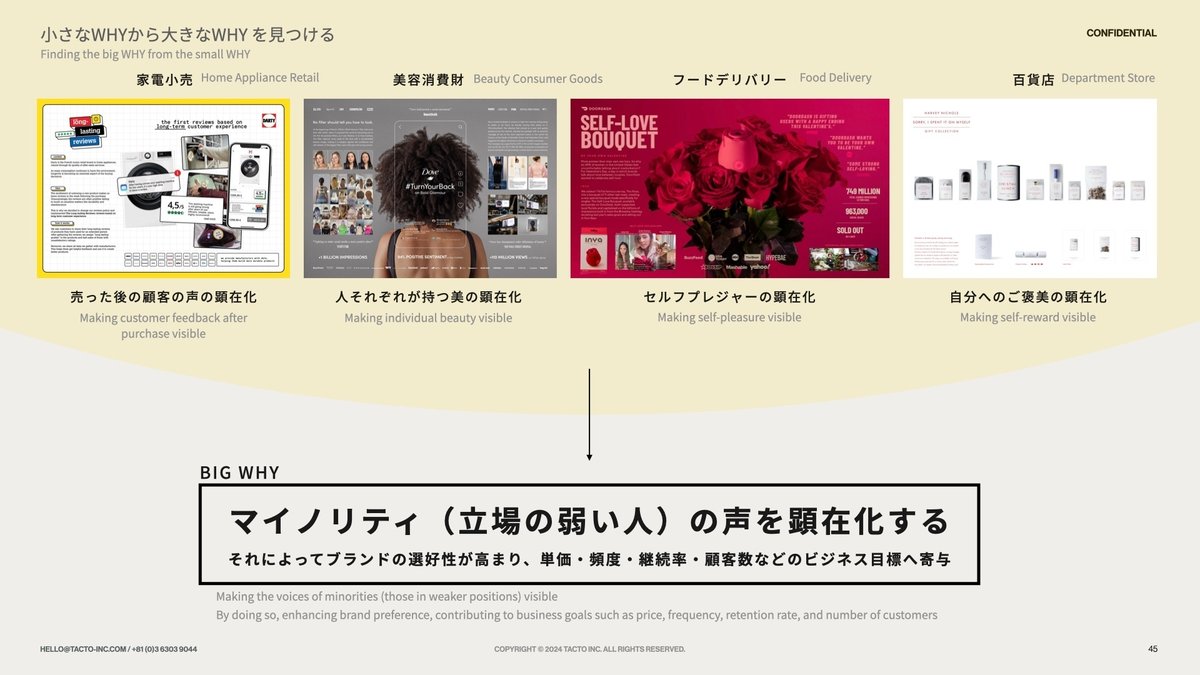

事例を分解してWHYを考えていくと、「共通項が見えてくることがある」と中島。例えば本レポートで紹介した4つの事例に共通するWHYとして、「マイノリティーの声の顕在化」を挙げます。

中島「『マイノリティーの声の顕在化』自体は目新しいWHYではないものの、それを実現した事例を持って語ることで説得力が生まれます。マイノリティーの声の顕在化への取り組みは、ブランドの選好性が高まる可能性があり、単価や顧客数、継続率の向上などのビジネス目標に寄与するのではないか。そういった大きな仮説をストックすることにもつながります」

中島「そうしてストックした仮説は、あらゆる課題に当てはめることができます。『マイノリティの声の顕在化』をベースに考えれば、例えば自社の商品やサービスが傷つけている人がいるのではないか、という発想につながる。それはどういう人なのか、その人たちの人生にどういう影響を与えているのか……などの問いにも発展していきます」

つまり、「抽象化したアイデアは盗める」と中島は続けます。

中島「真似できないと感じる事例でも、WHY, WHAT, HOWに分解して見えてきた課題は抽象度が高く、真似できる可能性があります。抽象化したアイデアの部分をどんどん盗む意識でカンヌライオンズの作品を見て、分解することで、ビジネスに役立つ学びが得られると思います」

中島が期待する、2024年カンヌライオンズ作品

最後に、6月17日から4日間行われるカンヌライオンズ2024年のエントリー作品の中から、中島が期待する作品をご紹介します。

味の素冷凍食品「冷凍餃子フライパンチャレンジ」

中島「定番商品すら永久改良し続ける異常な真摯さが面白くもあり、美しくもある。フライパンを集めることで、みんなを巻き込んで国民食の餃子を研究して答えを出したのが大きなポイントです」

山下「これはやり切った事例として本当にすごいと思います。売り上げを上げようと思ってできる動きではないですよね」

中島「冷凍餃子を前年比10%以上売ろうという話から、このプロジェクトにたどり着く絵は見えないですね。課題設定の重要性が分かる事例でもあると思います」

山下「サイゼリヤの『ミラノ風ドリア』は1000回以上改良されているそうです。そう聞くと食べたくなるじゃないですか。そういう人間のインサイトもある気がします」

中島「ここまで手間暇かけて考え抜かれているものだったら買いたい、努力にお金を払いたいといった気持ちを顕在化させたのがWHYだったのではないかという見方もできますね。

こうやって意見交換をしてさまざまな解釈を知ることで自分のインプットを磨くことができますので、ぜひ見て終わりではなく、皆さんも自分なりの解釈をしてみてください」

WHY、WHAT、HOWの一例

WHY:定番を永久改良する真摯さの顕在化

WHAT:国民食の国民的研究開発(みんなのギョーザをみんなで良くする)

HOW:家庭のリアルな「焦げパン」を徹底研究し、成果として商品をアップデート

作品をただ見るだけでなく、抽象化したアイデアの部分をどんどん盗む意識で要素を分解する。作品を自分なりに解釈し、人と共有する。そんなスタンスを持ち、ビジネス鑑賞をするつもりでカンヌライオンズの作品を見ることで「ビジネスに役立つ学びが得られる」と中島。

「必要なのは視点だけです。作品への解釈やそこから得た学びなど、シェアすることでより勉強になりますし、何より多様な見方を知ることは楽しいので、僕も皆さんと議論ができればうれしいです。現地からXで随時シェアする予定ですので、そちらもぜひチェックしてみてください」

Text by Natsumi Amano

Photo by Ayaka Mita(tacto)