【紀行文】八ヶ岳の縄文文化を訪ねたら想像以上に凄かった~尖石縄文考古館編~

いざWビーナスの元へ

八ヶ岳山麓にあった芳醇な縄文の世界。その象徴ともいうべき遺物が「縄文のビーナス」と「仮面の女神」だ。

それぞれ製作年代は異なるが、出土した場所はわずか数キロの範囲しか離れていない。ビーナスとはいえ紀元前2世紀のミロのビーナスとは全くイメージの異なる豊満な体形の土偶だ。写真を見る限り、そこには現代感覚からすれば美というよりも呪術的な泥臭さを感じる。

だが、実際見てみたらどうだろうか。やはり美しさを感じるのだろうか。私はどうしても直接見てみたくなった。

尖石縄文考古館は、茅野市の山間にあり特別史跡である尖石遺跡のすぐそばに建てられている。

信州の考古学の普及発展に尽くした宮坂英弌(ふさかず)氏により、現在の考古館の原型となる施設が創設されたということだ。信州の考古学は、在野の考古学者により、大きな発展を遂げてきたらしい。

近くの棚畑遺跡から出土した縄文のビーナスと中ツ原遺跡から出土した仮面の女神の実物がこの考古館には展示されている。いずれも国宝だ。

縄文のビーナス 完全な形で現れた5000年前のビーナス

実際見て思ったのは、意外と大きいことだ。土偶のイメージはそれぞれだと思うが、私はこれまで見てきた土偶よりも「大きい」と感じだ。それだけに迫力がある。またとても土肌がきれいであり、解説を読むと粘土に雲母が混ざっているとのことだった。

顔だけ見れば女性か男性か、そもそも人の顔なのかすら私にはわからないが、胴体は明らかに豊満な女性を示している。胸は大きくないが、どっしりと大きくお椀を伏せたようなお尻が印象的だ。以前、テレビで見たアフリカのある民族の女性を思い出す。お尻の大きさが、子孫繁栄や安産祈願の願いが込められている証左なのだろうか。

一頃、この縄文のビーナスの顔がこのころの縄文人が常食としていた「トチの実」を写したものではないか、という説があった。私は結構この説はあっているのではないかと思っている。

このビーナス、発掘当時ほぼ完全な形で出土したらしい。土偶は壊されていることが多い。それは意図的に壊されているものが多いためだが、この土偶は奇跡的に完全な形だった。このころは、まだ呪術的に壊すことをしなかったのだろうか。そのあたりはまだ謎らしい。

逆三角形の仮面が特徴の仮面の女神

続いて仮面の女神。こちらは、縄文のビーナスよりもさらに大きい。仮面のため、表情がなくどことなく陰鬱な感じがする。

それもそのはず、こちらはお墓と思われる場所から出土したようだ。使者とともに眠っていた土偶だなのだ。おそらく祭祀に関係する女性シャーマンか何かだったのだろう。こちらは、右足が壊れた形で出土したが、すぐそばから出土したらしい。壊されたのか、あとから壊れたのか、完全な結論は出ていないようだが、意図的に壊されたという説が強いようである。

約4000年前とのことで、縄文のビーナスと1000年近い時間の隔たりがあるとのことだ。気の遠くなるような時間だ。

こうして実物を見てみると、やはりポスターや図録で見るのとはだいぶ印象が違う。印象は異なるが、やはり美的なものは感じない。やはり祭祀道具や呪術道具としての実用性というのだろうか、そういう象徴性やメッセージ性はさらに強く感じるのだが、やはり芸術作品という感じはない。

当時の厳しい生活の中で、必死に祈りをささげるために作られたのではないだろうか、私はそういう思いを感じた。

信州の縄文文化を総括できる施設

最大の目的物を見た後は、館内をぐるりと見て回った。考古学の知識は、大したことがないので、解説を一通り読みつつぐるりと回った。

私の住む静岡とここ八ヶ岳は黒曜石の流通や土器の種類の分析なので、一体的な文化圏であったようだ。私の祖先もここ信州の八ヶ岳の麓で土器や土偶を作り、黒曜石の矢じりで狩りをしていたのかもしれない。

私が習った縄文時代のイメージとは、今はだいぶ異なっているようだ。新発見により、かなり縄文時代の生活様式が分かってきており、かなり発達した文化を持っていたということが分かっている。

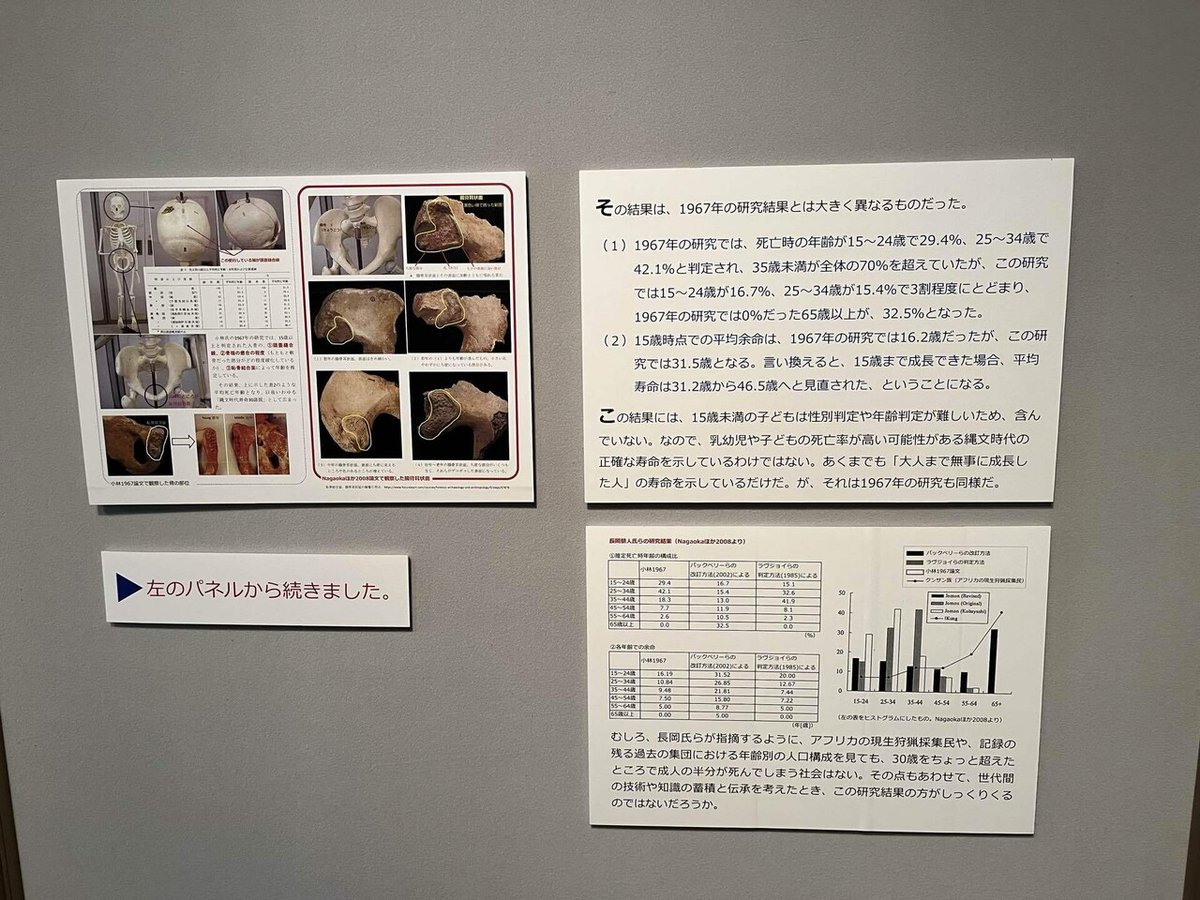

特にこの信州においては狩猟のみならず、農耕といえるかもしれない木の実や果実の管理が行われていたという説もある。寿命もある程度長い人もいたことが分かっており、親子三世代で暮らしているような形跡もあるようだ。60歳過ぎまで生きていた形跡もあるとのこと。

縄文を知ることは、神を知ること?

縄文時代と一口に言っても、弥生時代との端境期や地域的なズレ、そしてそもそも縄文時代が約10000年あるため、その中でいろいろな違いがある。

この尖石縄文考古館で縄文時代に興味を持ったので、連れの学芸員にお薦めの書籍を聞いたところ、即答でこれといわれた。

「信州の縄文時代が実はすごかったという本」

こちらの本を読んで、また次回この八ヶ岳周辺の縄文遺跡や博物館を訪ねてみたい。興味はますます湧いてくる。

合気道の先生が縄文の遺跡に近づくと神様に近づく感じがするといっていたことを思い出す。私は、今回の旅行でその言わんとするところが何となくわかった。

縄文を知ることは、神を知る旅路なのかもしれない。

いいなと思ったら応援しよう!