縄文土器に描かれた意味を求めて 釈迦堂遺跡企画展【紀行文】

11月の平日、休暇が取れた。

気になる企画展の情報をnoteでいろいろ見ていたので、行き慣れた山梨と長野県に行くことにした。まず、山梨の釈迦堂遺跡博物館の企画展、そして最近縄文の土器の図像の解釈について興味を持っていたので、長野の井戸尻考古館を再訪しようと思った。

この井戸尻考古館は、土器の編年的な表示だけではなく、その図像解釈について長い歴史を持ち、その成果を発表してきた意欲的な博物館である。

もう一つ、Noterのつきふねさんがご紹介されていた康耀堂美術館の記事が素敵だったので、そこに行こうと思った。

中央道釈迦堂SAから釈迦堂遺跡博物館へ

釈迦堂博物館は中央高速道路の釈迦堂SAからアクセスできる。

前回は下道から行ったのであるが、今回はSAから。

蜂城山と茶臼山の山会いに流れる京戸川の扇状地に広がる総面積約4.8kmの広大な遺跡が釈迦堂遺跡。

ここから大量の土偶が出土した。1116点を数える膨大な数の土偶の出土に日本中がざわめき立った。

中央高速道路の開設に伴う発掘であったため、中央高速道路SA近くにこの博物館を建設し、その発掘遺物を展示することになった。

今回の来訪の目的は、こちらの企画展。

以前こちらに訪れたときの記録は、こちら。

今回企画展ではこの釈迦堂サービスエリアで発掘されたもののほか、山梨県が土偶県と言われるほど多くの土偶が発掘されているため、「縄文王国山梨」として県内各地の代表的な土器・土偶を集めて展示していた。

山梨県内の有名土偶が勢ぞろいしていることもあり、似たような土偶が多いとはいえ、十分見ごたえがあった。

佐倉市の歴史民俗博物館に行けば、全国の土偶のレプリカがあり、みみずく、ハート形、遮光器土偶などのバリエーションの違いに驚かされる。

ここ山梨の土偶も、よく見ると表情が異なっていたり、形状もいろいろだ。

土偶や土器には意味が描かれている?

土偶の編年や形状別の分析などは、まだ土偶に興味を持って日が浅い私には、よく分からないことであるが、土偶が顔だけではなく、全身像として出土しているものに彫られている文様が気になっている。

ここ数年土偶を見ている中で、土偶の体や顔周辺に刻まれた模様は、文字ではないか、少なくとも表意的な記号ではないかと思い始めた。

表意とはつまり意味を持つと言うことだ。

別にこれは目新しいことを言っているわけではなく、縄文土器や土器に刻まれる文様に、何かしらの意味が込められているのではないか、というのはこれまでも研究されてきている。だが、どれも科学的には実証されていない。

最近のAIの進化により、全国の縄文土器の図像が読み込まれ、AIの演算能力で意味を読み解ける日が来るのではないかと、ひそかに期待している。

二階の常設展で土偶の原初をみる

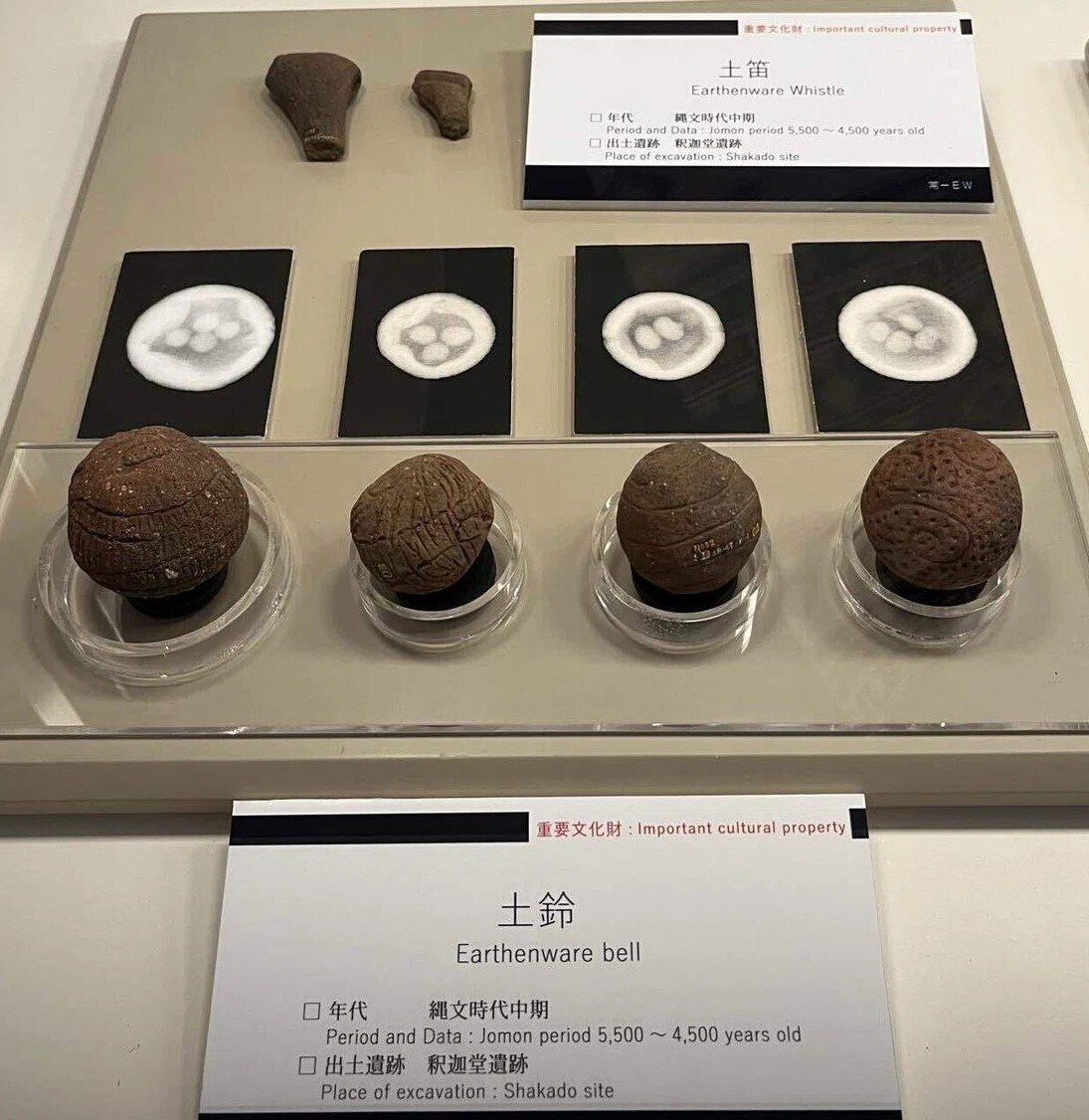

二階の釈迦堂博物館の常設展会場へ。有孔鍔付き土器や妊婦を象った土偶など改めてじっくりと見てみる。

特に気になったのが最も古い形の土偶の表現とされるもので、最も古いと言えば、粥見井尻遺跡の土偶であるが、ここ釈迦堂遺跡では、四つの穴が空いた土偶が出土しており、これが土偶の顔を表現しているという。

四つの穴がどうして、土偶の顔なのか?と疑問を抱いていたが、他の土偶を見ている中ではっと気がついた。

これは目と耳を表現しているのではないかと言うことだ。

土偶には目は表現されていることが多く、そして鼻や口は省略されているものがある。

しかしもう一つ省略されていないものがあり、それは耳だ。

最近考えていることに文字や言葉が未発達の段階においては、人は沈黙の中に生きており、口は発声器官ではなく、食物を取り入れる器官、呼吸器官としての機能が強く認識されていたのではないか。

そのため重要であったのは、世界を見る目と世界を聞く耳であった。

四つの穴が表すのは両目と両耳のことではないか。

その他の土器や土偶を少し離れて、ぼんやりと見ながら、だんだん抽象的に捉えていくと、確かに丸が4つ並んでいる形になる。

四つの穴の土偶が顔の原型であると言うところに、なんとなく納得がいったのである。

常設展の数々の文様を眺める時に、記された巨大な土器に記された数々の模様は、やはり何かしらの意味を想起させるいくつかパターンが分析されているように思えてならない。

実際この土器の図像パターンを分析し、また東アジアの図像パターンと比較している海外の成果もあるようだ。

縄文土器に刻まれた図像に関する研究は、この後訪れたの井戸尻考古館が先進的な研究成果を残しているようなので、期待して向かった。

この次に向かった井戸尻考古館の紀行文はこちら。

いいなと思ったら応援しよう!