感覚に頼らない採用面接!適切な人材を見極めるための体系的な採用面接のススメ

はじめまして。ベンチャー・スタートアップ企業のコーポレートのコンサルティング・ハンズオン支援をするKIRINJI株式会社、代表の早瀬です。

今回は、採用に関する相談を受ける中で、採用プロセスの体系化が進んでいないことが、採用課題の根本要因になっていると感じています。

主観的な判断に頼った結果、採用のミスマッチが発生してしまうケースも少なくありません。そこで、本記事では「採用プロセスの体系化」について、私の考えをまとめました。

本記事を通じて、みなさまの採用プロセスの体系化が進み、ミスマッチが減る一助となれば幸いです。

■ 前提:面接の心得

採用面接は、自社で長期的に活躍できる人材を見極める重要なプロセスです。採用には、採用コストだけでなく、ポジション充足した場合に他の人を採用できないため、採用に失敗した場合の機会損失も大きいです。

しかし、こんなにも重要な投資である面接について、多くの企業ではフローが体系化されておらず、「なんとなく良さそう」「フィーリングが合いそう」といった主観的な判断に偏ることが少なくありません。また「このスキルがあれば自社に合いそう」と思っても、その一箇所だけを評価し、他の側面が全く自社に合わない人材を採用してしまうことも多々あります。

適切な面接フローを構築するには、明確な判断基準と、それに基づく評価基準が必要です。本稿では、採用面接の本質的な目的と、それを達成するための具体的なアプローチについて解説します。

全ての仕事に共通することですが、一番大事なのは「事前準備」!

採用も、準備した人が成功する!

■ 活躍できる人材を見極めるために必要なこと

採用面接の最大の目的は「自社に入って活躍できる人なのか」を見極めることです。そのためには、以下の3つの判断軸を設定し、それぞれについて丁寧に評価する必要があります。

社内文化や既存チームへの適応度

会社の価値観との一致度

会社が必要とするスキルとの親和性

組織は、既存メンバーの価値観や行動特性によって形成されるため、この文化に適応できるか、新たな視点を持ちつつも協働できるかが重要です。面接に携わる人は、候補者のコミュニケーションスタイルや協働姿勢を総合的に判断する必要があります。

■質問例

「あなたにとって「良いチーム」とはどのようなものですか?」

意図:候補者がどのような環境で最も力を発揮できるかを確認。

評価基準①:企業文化(協調型/個人主義など)と一致するか

評価基準②:自分だけでなく、チームの成功を意識していないとNG

また、価値観の不一致が原因で生じるミスマッチを防ぐため、企業のカルチャーと候補者の価値観の一致度を評価することが重要です。ここでいう価値観とは、MVV(ミッション・ヴィジョン・バリュー)ではなく、候補者の過去の意思決定やキャリア選択の理由といった行動指針に関するものです。

■質問例

「現職で最も「成功した」と思える仕事の成果とは何ですか?」

意図:候補者が仕事の成功をどう定義しているかを確認。

評価基準①:成功を定量的な数値、ROIを意識して語れるか

評価基準②:再現性は高いか(偶然のホームランでないか)

さらに、候補者のスキルが会社の求めるものとマッチしているかも重要な判断基準です。特に、専門性が求められる職種では、実務に近い課題を与えたり、過去の経験を深掘りして実務能力を測る必要があります。例えば、「コーディングテスト」「ケーススタディ」「プレゼンテーション」「スキルテスト」など、職種に応じた評価方法を設計することが重要です。

■ 面接プロセスの体系化

これらの判断軸を適切に評価するためには、面接のプロセスを設計する必要があります。

具体的には、次の1人を採用するに際して、次の順に設計していくと良いでしょう。

①採用予定者のペルソナを明確にする

②各判断軸を評価するための指標を設定する

③面接ごとに確認するポイントを明確にする

上記を確立させていくと、徐々に面接フローが標準化されていきます。

①「自社で活躍できる人材」のペルソナを明確にする

まず、採用すべき人物像を明確に定義することが不可欠です。具体的には、以下の観点を整理し、採用チーム全体で共通認識を持つことが重要です。

全項であげた3つの判断軸を、わかりやすい言葉に表現し直すと、以下のような感じかなと思います。

社内文化や既存チームへの適応度

= 会社との相性(社内文化・チーム適性)会社の価値観との一致度

= 求めるマインドセット(価値観・行動特性)会社が必要とするスキルとの親和性

= 求めるスキルセット(技術的スキル・業務遂行力)

これらそれぞれを言語化していきましょう。できれば社会で活躍する方で、近しい方を例としてあげる等、目線合わせがしやすい工夫があるとなお良いかと思います。

赤枠が社内文化に適用する人物像、青枠が行動特性、緑がスキルセットみたいな形で、

これを膨らませていくイメージです。

② 各判断軸を評価するための指標を設定する

曖昧な感覚で評価するのではなく、具体的な評価基準を設けることが求められます。

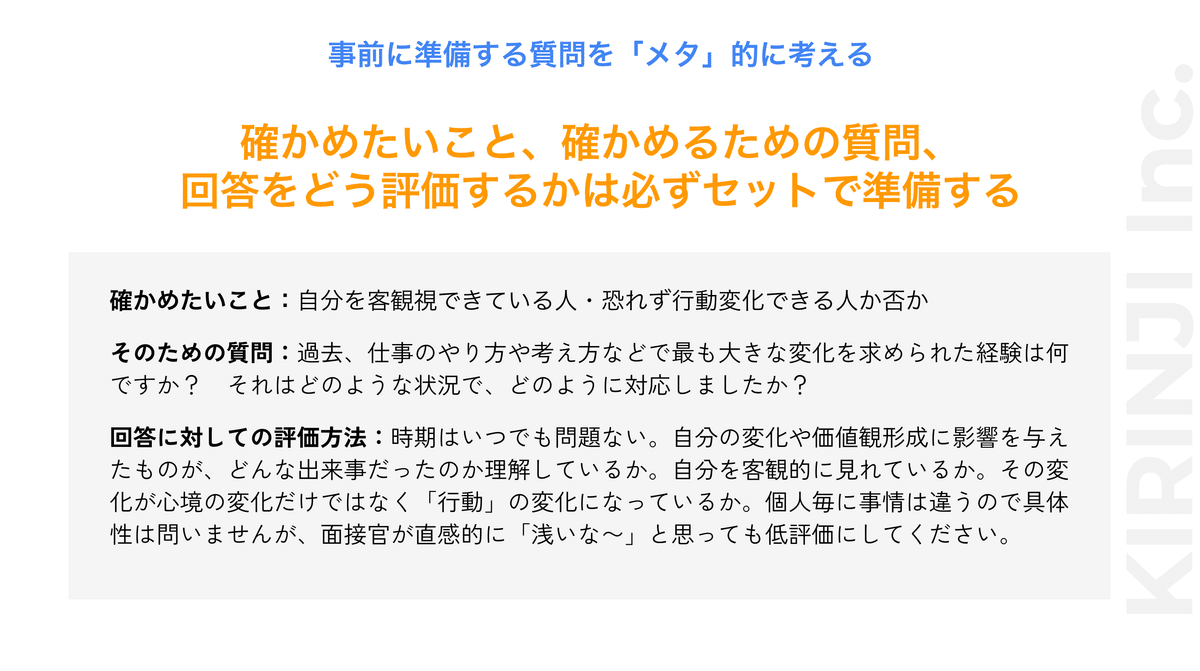

例えば、「自分を客観視できている人・恐れず行動変化できる人」を求める場合、以下のような質問を設定するとしましょう。

「過去、仕事のやり方や考え方などで最も大きな変化を求められた経験は何ですか?」「それはどのような状況で、どのように対応しましたか?」

この質問に対して予め回答の評価方法を決めておくことが大事です。

その評価方法も全て決められております。

上図のように、回答の評価基準も事前に設定しておくことで、面接官ごとの差異を減らすことができます。

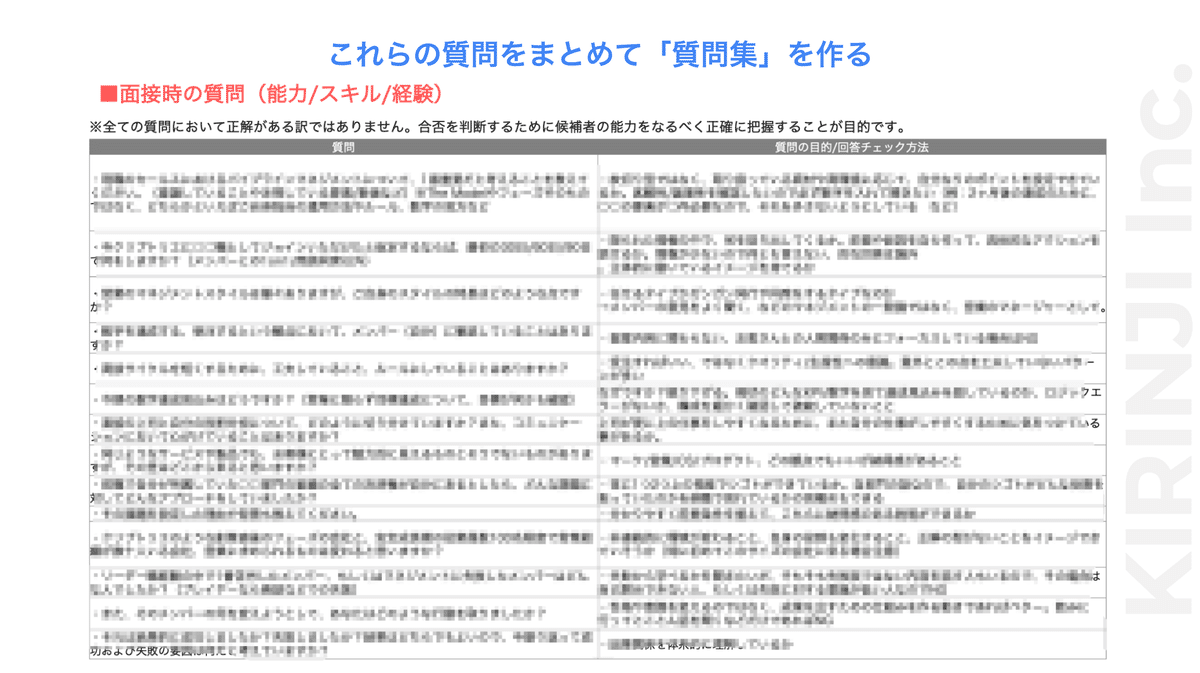

また、これらの質問はどんどん社内に集積させていきましょう。

「質問集」ができたら、常に同じ質で面接を実施することができるようになります。

(実際に使ってる質問集なのでモザイクかけました。申し訳ありません)

③ 面接ごとに確認すべきポイントを明確にする

複数回の面接では、それぞれの目的と確認すべきポイントを事前に整理することが重要です。

また、そのためには面接担当者間での情報の受け渡しが重要です。

1つの面接のフローとして、以下のような流れを私は考えています。

事前準備:参加者は一次面接官+人事担当

面接にて何を質問・確認するか、評価方法まであらかじめ準備すること一次面接:参加者は一次面接担当者

基本的なスキルや価値観のマッチ度を確認二次面接前の社内MTG:参加者は一次・二次面接官+人事担当

スキルや価値観について確認しきれなかった項目、気になる点を共有二次面接:参加者は二次面接担当者

より深いスキル検証や、具体的な業務適性を判断。最終前の社内MTG:参加者は一次・二次・最終面接官+人事担当

過去面接の結果をもとに、確認が不足しているポイントを確認最終面接:最終面接官

経営陣との相性や、意欲・キャリアビジョンの確認

次の面接で何を質問して、どんなことを確認するのか。また質問した結果、どうだったのか(評価)を候補者1人につき、1つの評価シートで管理しましょう。効率的かつ精度の高い選考が可能になります。

■ まとめ

上記③つのプロセスを構築したら、改めて、これらのプロセスをしっかりと文書化したり、社内への教育を進めていきましょう。誰が面接官を担当しても一定の基準で評価できるようにすることが重要です。

今回私が話したのはざっくり以下のような話です。

候補者のペルソナ作成:

どんな人物が適切か、様々な判断軸で定義し社内共有事前準備の一環として面接質問集の作成:

職種ごとの具体的な質問を体系化面接官向けの評価シートの作成:

回答の論理性、問題解決能力、チームとの親和性などを数値化面接官トレーニングの実施:

評価基準を共有し、面接官ごとのバラつきを防ぐ面接後のフィードバックを統一フォーマットで記録

採用面接は、自社に最適な人材を見極める重要なプロセスです。

明確な評価基準と標準化された面接フローを導入することで、主観的な判断に頼らず、客観的かつ公平に候補者を評価できます。適切なプロセスを構築し、長期的に活躍できる人材を採用していきましょう。