アンリ・ポアンカレ「科学と仮説」・1:最後の普遍学者

以前、年に一度の部下との業績評価の面談や、後輩社員と飲みにいったりしての雑談のなかで、たびたび「哲学書を読め」と言って先輩風を吹かせていた。それは科学技術の根本には「科学的なものの見方」という自然に対する独特の見方があるからで、そこを理解することでメーカーの研究開発の世界に生きる私たちの仕事の進め方は一段違った良いものとなる、と考えていたからだ。

外資系の会社に勤めている今、R&Dの世界だけでなく仕事のプロセスの隅々までそのような見方が背後にあることを思い知らされるにつけ、その考えはますます強くなっている。

「では、どんな本を読んだらいいですか?」と質問をくれた方がいた。そのときに即答したのが、アンリ・ポアンカレの「科学と仮説」だった。哲学書というより科学の本ではあるけれども。

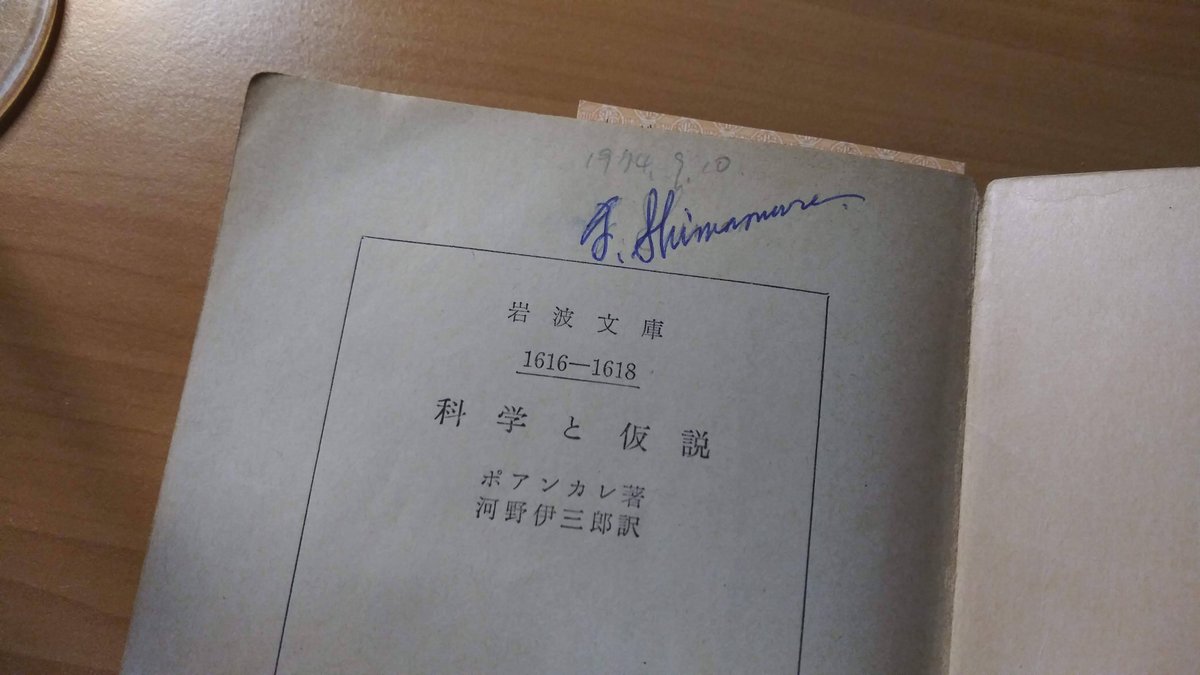

私は、京都で一人暮らしを始めた大学入学時、36年前に父の本棚から黙ってくすねてきてずっと自分の手元に置いていて、度々読み返している。

もう10年か20年くらいだろうか、しばらく手にとってなかったが、ベルクソンを読み終えてどうしても再読したくなり、10月末から読んでいる。

ポアンカレがどんな人であったか「訳者序」から引用しておこう。

ポアンカレは近代における第一流の数学者であったばかりでなく、物理学者、天文学者としても傑れた多くの仕事を遺した人である。ガウスが近世の初めに多くの難関を打破してからは、純粋数学および応用数学の諸部門に通達した「普遍学者」はもう出ることはないといわれていたが、ポアンカレこそは最近の普遍学者だといわれている。新しい数学に関する論文の数は500に近く、数理物理学、理論物理学、理論天文学に関する著書は30冊をこえているのを見れば、その言葉は過ぎているとはいえまい。

第一篇は「数と量」と題し、数学のよって立つところを数学的帰納法と無限について、そして数と連続の概念について論じる。

第二篇は「空間」と題し、ユークリッド空間と非ユークリッド空間を検討し、群論に触れながら空間の概念のよってたつところについて詳述する。

第三篇は「力」と題し、古典力学と運動、熱力学についてそれぞれ背後にある仮説、定義、について論じていく。

最後の第四篇が「自然」と題して物理における一般化と仮説について論じたのちに、当時の近代物理、確率論、光学や電気力学について検討していく。

それより後の、相対性理論による絶対空間およびエーテルの放棄やユークリッド空間の放棄と、量子論による確率論の導入とがすでに予見されている章立てと内容はスリリングだ。数学や理論物理の公理と規約について、そして仮説の役割、論理学ことに帰納法による一般化の役割について、一般の読者には少々もどかしい議論が続くかもしれないし、専門の方には新しいところはないかもしれない。しかし、自分はわかっているという自負のある人ほど、丁寧に読むと目から鱗の部分が多いのではないかと思う。

科学の根底にある思想や知のありようについて反省をする、ということは時代を超えて通じるところがあるはずだからだ。

また、度々、カントの純粋理性批判に言及しているところもあるが、やはりカントの三批判書を読んだ後だけに、これまでとまた違った風景を見ることができて、そんな点も面白く読んでいる。

1900年前後に活躍した科学者たち、とくに数学者や物理学者、そして哲学者はとても楽しかっただろうな、と思う。私たちの知性の到達した地平が無限に広く永遠のものと思え、しかし、その一方で限界と矛盾も見えてきた。それまでの絶対的な、神の視点から見る、そのようなものの見方から、相対的な、一人ひとりの視点から見る、そのようなものの見方へ転換していく時代だ。

また、まだ専門分野は今ほど多様でなく今ほど複雑でもなかった時代で、少なくともその時代の知の巨人たちには当時の様々な知の地平まで見通すことができていた。

そしてなかでもポアンカレは、その地平の先、はるかな未来を見抜いていたのだ。

■関連 note 記事