コンテクストを活用したアセスメント(見立て)

本文

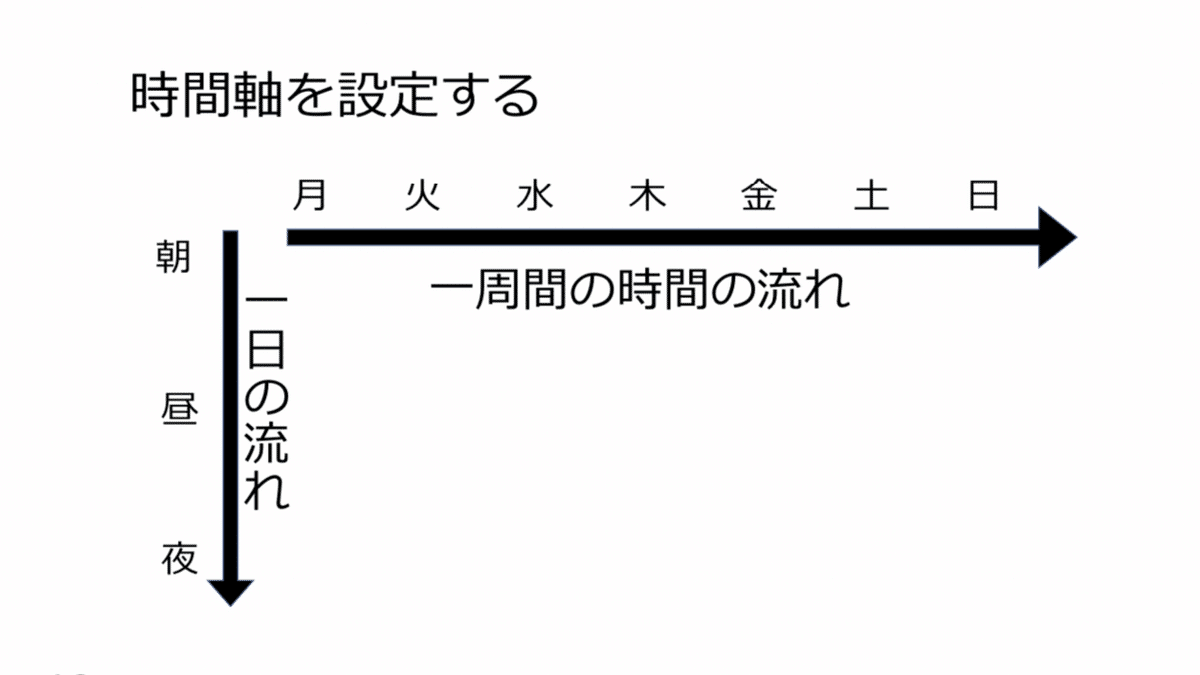

1. 語り手の語る現象を任意の時系軸(現象前、現象中、現象への対応、対応後、などの時間軸の区切りを設定する)で捉えなおし、事実(観察可能な事象レベル)として何が起きたのかを見立てる。

2. 現象はどのような状況で、どのように始まり、どれくらいの量と質で、どのように終わったのかを見立てる。

3. その現象を話し手がどのように捉えているかの〈枠組み/フレーム〉を見立てる。

4. 現象を変数と変数の関係として見立てる(現象を作用⇄反作用、刺激⇄反応、要求⇄応答、などの相互作用として見立てる)。

5. 現象の文脈・関係・背景・状況・構造(コンテクスト)を見立てる。

6. 話し手の立場、生活にかかる負荷、期待や不安などをから動機(ニーズやモチベーション)を見立てる。

7. 話し手と聞き手自身の関係(聞き手自身を含めたコンテクスト、あるいは治療システム)から、今ここで何が起きているかを見立てる(外部観察〔家族システム〕と内部観察〔治療システム〕による二重仮説〔複眼的観察〕)。

8. 面前で起きている事と、二重仮説のズレ(差異)などから、常に見立てを修正し、話し手と共有しながら、〈見立て〉に準じた〈手続き〉を組み立てる。

注釈

※ここでいう事象とは外部から観察可能な事実(事象レベル)であり、現象とは内部からしか観測できない心的なものを含める。また、観察は視覚情報からの観察、言語情報(バーバル・コミュニケーション)と音声情報(ノンバーバル・コミュニケーション)による観察、その他の嗅覚や味覚などの身体感覚による観察、雰囲気による観察がある。

臨床の要は働きかけにはなく、「目と・耳と・思考と・たましい」とを使った観察にある。それを「理解」と言い替えてもよい。

OASIS モデル

Observers 親しむー観察ー診る

Associate 楽しむー連想ー観る

Shake and Have a Secret 遊ぶー混乱ー視る

Indirectly 大事にするー間接的にー看る

Something else 何かが生まれるー発見ー見る

1.没入Absorb(記憶、視覚、身体感覚、空想)

2.承認するRatify (催眠布置のフィードバック)

3.引き出すElicit(リソース、資質、連想)

※目の前の人を理解するのには、その人を理解する〈枠組み/フレーム〉が必要となる。以下、アセスメントの指標となるコツを画像資料で添付する。

Brent G. Geary「エリクソン心理療法と催眠による見立て」より抜粋

※二重仮説(二重記述)とは、グレゴリー・ベイトソンの二重記述やリン・ホフマンのセカンド・オーダー・サイバネティクスの家族療法を参照とする。一より二の方が良い。それは、差異が差異を報せるからである。

※すべての〈見立て〉と〈手続き〉は、話し手と共有できてはじめて有効な〈見立て〉となる。聞き手の頭の中だけにある〈見立て〉は、聞き手自身の捉え方〈枠組み/フレーム〉に過ぎず〈見立て〉とは言えない。

※〈見立て〉⇄〈手続き〉という相互作用を、グレゴリー・ベイトソンやワツラウィックの相称性と相補性の面から検討することも見立てのひとつと考えられる。例えば、Aという現象の相称性として現象A'が起こり、Aという現象の相補性として現象Bが起こるとみなす事がができる。

※見立ては、常に修正されるものだが、それには評価や基準が必要となる。例えば、手続きを実施する前の状態(ベースライン)や対象とみなす指標の計測(対象の変化を数量化して捉える)といったものがある。話し手と共に実験的に手続きに取り組んでいく姿勢は重要だが、最も優先すべきは話し手の反応(面前で起きている事や、数量化される前の差異を報せる差異)で、話し手のモチベーション(話し手の安全や関係性)にも関わる。聞き手が自分の頭の中だけで考える事よりも、話し手から学ばされる事(話し手からのフィードバックを参照にして話し手と聞き手とのズレに気づく)の方が遥かに多い。こうした話し手からの反応をフィードバックさせていくことが、その場その時に合わせて、応答やアセスメントを修正しながら見立てと関与を組み立てていく、柔軟なケースフォーミレーションの能力(応答準備性)となる。

※見立ては〈仮説〉やアセスメント、手続きは〈関与〉や介入の手順(プロトコル)と置き換えられると言える。

※システムズアプローチでは〈情報収集(観察)〉→〈仮説設定(予測)〉→〈働きかけ(検証)〉…repeat が臨床での基本動作となる。

※聞き手の観察(言語による聞き取りも含めて)によって得られる内容(情報)は、聞き手自身の捉え方である〈枠組み/フレーム〉によって変化する。二重仮説のズレ(差異)を検討する事で、聞き手自身の捉え方や応答性を修正する事ができる。