『百年の孤独』を読む

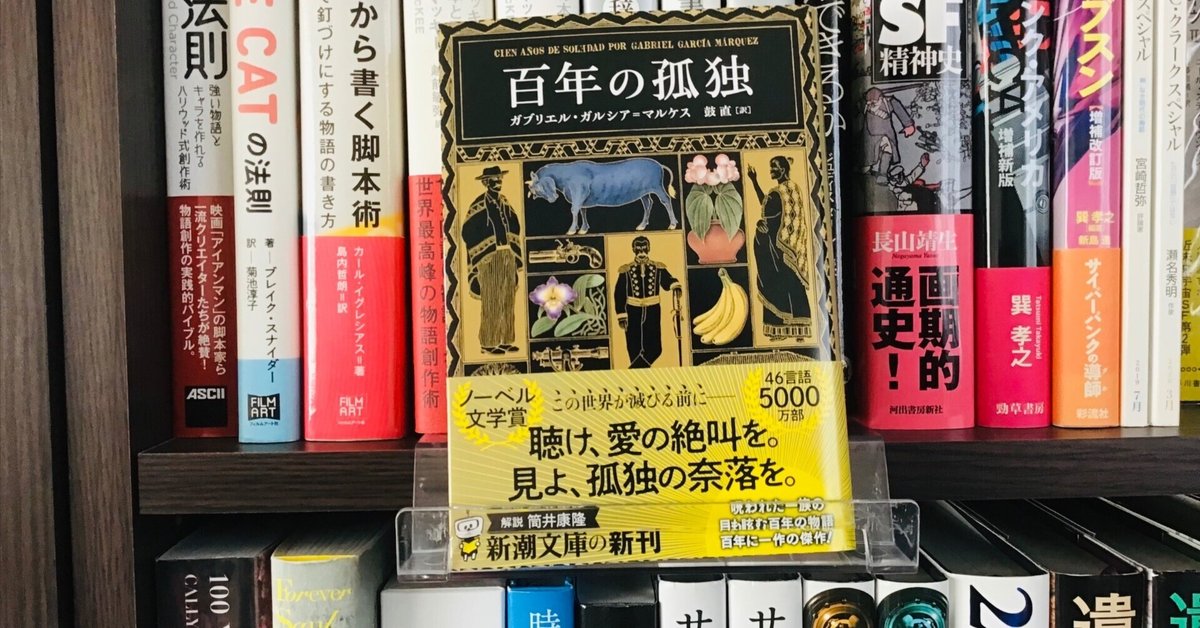

文庫化で話題の『百年の孤独』読んできました。

ラテンアメリカの文学がベストセラーに踊りでるというのは、なかなか興味深い現象ですね。

でも本当のところ、この本はマジックリアリズムという文学的手法の実験性が評価されている小説でもあると思うけど、ラテンアメリカの読者からは、抱腹絶倒、愉快千万でどこかノスタルジーを刺激する、娯楽小説として受け入れられたのだという。本質は痛快な娯楽小説なのです。というより古典的なのでしょう。

少なくとも実験的で、難解な印象はありません。

読書のネックになっているのは、登場人物の名前が混乱することくらいで、巻頭の家系図などをたぐりよせて読めば、まずまず楽しめると思います。

新潮社からは、池澤夏樹さんが編集した、その名も『百年の孤独読み解き支援キット』がダウンロードできます。

ぼくは書店で紙のパンフレットをもらって、かたわらに置きながら読書しました。

作中のエピソードをまとめた略譜のようなものです。

ほかにも『「百年の孤独」を代わりに読む』など、無数の援軍が用意されているようですよ。

ガルシア・マルケスはコロンビアの作家で、『百年の孤独』や『族長の秋』といった作品の評価を通じて、ノーベル賞を受賞する。

受賞理由は“現実的なものと幻想的なものを結び合わせて、一つの大陸の生と葛藤の実相を反映する、豊かな想像の世界を創り出した”こと。

マジックリアリズムとして知られる手法は初体験でしたが、『百年の孤独』の世界においては、幽霊があたりまえのように出入りし、130歳まで生きている人がいたり、マジカルなことが起こるものの、それがリアリズムの世界(ふつうの心理描写や人間関係、歴史や地理)のなかで展開するというものだった。

朝めざめたら虫になっていたという、カフカのような不条理とも違う。

どこか柳田國男の『遠野物語』のような、河童がふと日常に姿をあらわす、そんな世界をほうふつとさせます。

実際、マルケスはコロンビアの民話やおばあちゃんから聞いた話に取材しながら、本書を書きあげたのだという。

舞台はマコンドとよばれる南米の架空の都市で、はじめはホセ・アルカディオ・ブエンディアとよばれる男が切りひらいた、小さな共同体としてはじまる。

それが都市へと発展していき、ブエンディア一族の百年の歴史が語られる。

その間には、無数の細かいエピソードが散りばめられていて、とても要約できませんが、大きな事件がいくつかあって、保守党と自由党の戦争や、バナナ農園のストライキ、洪水と旱魃などがマコンドに降りかかる。

こういうところがラテンアメリカの読者に実際の歴史を思い出させ、楽しまれている要因なのでしょう。

ぼくから見るとエキゾチックで新味です。

そしてすごいのは、これが章ごとに区切られて語られるのではなく、まったく地続きな淀みない語りで最後まで進むことです。どこまでもリニアなんです。

ブエンディアの一族はみな名前が似通っていて、前述のとおり、混乱の原因ともなりますが、作中のセリフにもあるように、実は二つの性向に集約される。

同じ性格の人物が、出たり入ったりしているのだ。

ひとつは、性に奔放で女性と出会って破滅するタイプ。

もうひとつは、引きこもってよくわからない研究に没頭する、内向的なタイプ。

ブエンディアの男は、この二つの性向のどちらかをもっている。

物語全体にも反復のテーマがくりかえされていて、時間が経過し、人や物が増えていくマコンドですが、どことなく変化の印象がなく、革命もストライキも、結局失敗してマコンドに決定的な影響をもたらさない。

洪水と旱魃は、マコンドを廃墟に変えてしまい、またはじめに戻ってしまう。

しかし、最後にはこの一族のたどる運命が、実は最初から予言されていて、一族の最後の者がそれを解きあかした瞬間、蜃気楼の町マコンドは風になぎたおされ、消えてしまい、二度とこの歴史は繰り返さないと明言されて、幕をとじる。

現実の歴史は一度きりしか存在せず、読書による体験もまた、そのときにしか存在しない。

ぼくがまた『百年の孤独』を読みかえすことがあれば、そこには全く同じ物語だけど、全く違う物語があるはずだ。

マコンドは記憶のなかに存在しつづけ、語られることによって思い出される。

それはジプシーであるメルキアデスが、誰かによって思い出されたとき、幽霊となって現れるのといっしょだ。

そしてぼくはピクサーの映画『リメンバー・ミー』を思い出していました。

『リメンバー・ミー』には死者の日というメキシコの祭が出てくる。(日本でいうとお盆でしょうか)

亡くなったご先祖の霊がその日にだけ、現れるという祝日です。

『リメンバー・ミー』のなかでは、死後の世界が描かれていて、たとえ肉体が滅びても、生者に思い出してさえもらえば、死後の世界でも存在を保っていられるという世界だ。

『百年の孤独』のなかでは、たびたび幽霊が姿を現し、肉体が死んでも幽霊となって生きている人間が多数出没する。

ぼくはメキシコにもコロンビアにもくわしくないので、このような信仰がラテンアメリカ全域にあるのか知りようがありません。

でも、忘れ去れることが、第二の死として重くのしかかる。そんな死生観を匂わせます。

不眠症になる奇病に冒され、記憶がどんどんなくなっていくホセ・アルカディオ・ブエンディアが、あたりのもの全部に名札を貼って、用途を記していくシーンなど、強烈な印象があります。

アウレリャノ・ブエンディア大佐が死後に伝説上の人物になり、実在を疑われるシーンも、ぼく自身はさっきまでこの大佐とともにマコンドに住んでいたような気がするのに、一気に時のへだたりを感じさせ、懐かしいような切ないような気持ちになります。

『百年の孤独』もまた、魔法が消えるかのごとく、読み終わって本を閉じると、ぱっと目の前から消えてしまう。あとは思い出があるばかり。