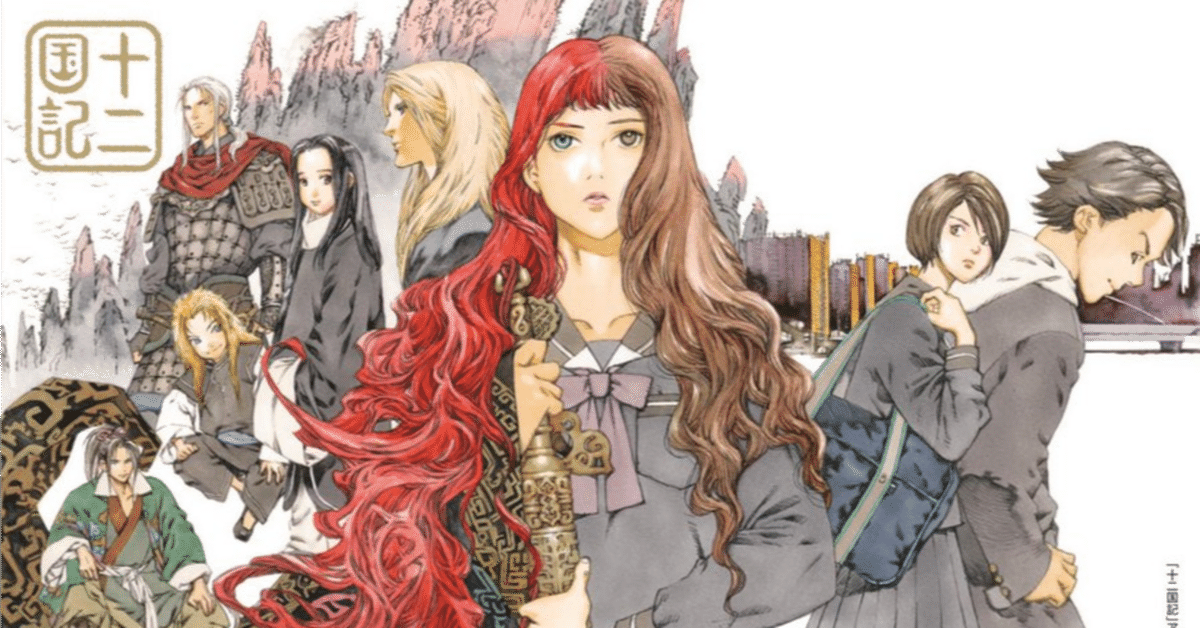

『白銀の墟 玄の月』十二国記シリーズに寄せて

まだ短編集が一冊残ってるけど、長編は読破した十二国記シリーズ。

思えば始まりは2年前、Netflixでアニメ版を視聴したときにさかのぼる。

少々古いアニメではあるけど申し分ない出来で、このシリーズ、実は原作以上に傑出している点がある。

それは、原作にはないオリジナルキャラが追加されたオリジナル脚本であるという点で、原作の要素を実にうまく改変し、新要素を追加している。素直に神改変シナリオだと思います。

それだけではなくて、実はアニメシリーズを構成する脚本家が會川昇という方で、原作者の小野不由美先生と面識があり、會川さんが書くなら、という抜群の信頼のもとに脚本が託されたという経緯がある。

これは麒麟が王を選ぶようなもので、原作ファンも「許す」と言わざるを得ないだろう。これから十二国記を読もうという人はアニメからの入門もおすすめ。

アニメは『風の万里 黎明の空』までを映像化していて、残念なことにその後のエピソードを網羅していない。

十二国記の主役である泰麒と驍宗が、とつぜん失踪したまま終わるという、なんともじれったい、やきもきする終わり方をしていて、十二国記禁断症状が出始める。

この穢膵を癒すには、原作を読む以外にない。

そして何を隠そう最新作の『白銀〜』が、その答えを教えてくれる完結編なのだ。

完結編を読むにあたって、押さえておくべき原作がいくつかあって、まず直前のエピソードである『黄昏の岸 暁の天』。

先ほど触れた、失踪した二人の主役のうちのひとりである、泰麟が帰還するまでの物語で、ちょうどアニメのすぐ続編にあたる。

アニメを見たあとの人は、いきなりこれを買ってもよい。

十二国記の世界はタイトルの通り、十二の国が存在する世界なのですが、それぞれの国に国交がひらかれておらず、また積極的に交流する文化もない。

それというのも、覿面の罪と呼ばれる天の理が『黄昏〜』のキーワードになっているのですが、他国に軍隊を持って侵入してはならないというルールが存在し、これを破れば、王のもとに即座に天罰が下り、死亡してしまうという恐ろしい事態が待ち構えている。

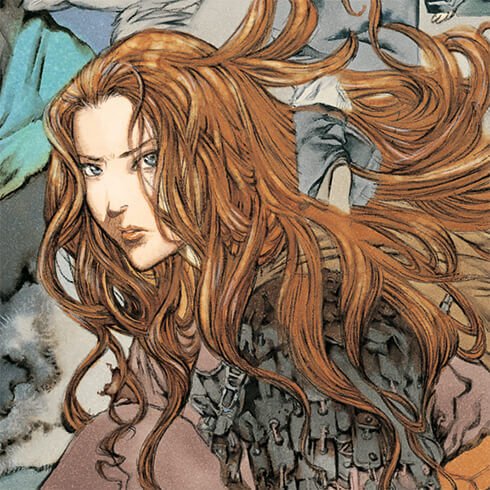

『白銀〜』にも主人公の一人として登場する李斎将軍が、王が失踪し荒廃する戴国をどうにか救ってほしいと、慶国女王である陽子のもとを訪れるのだが、“覿面の罪”のために他国のために軍隊を動かすことができない。

そんな状況のなかでも、陽子たちはなんとか助ける道を探ろうとするが……というのがあらすじ。

あらすじだけ見ると戦記ものみたいに思うかもしれません。

しかし『黄昏〜』はシリーズのなかでもとくにですが、戦闘シーンがいっさいなく、中心にあるのは、李斎将軍が自分の主人ともいえる泰麒を想って待ち焦がれるという、感情なのだ。

見せ場の作り方が、とても少女漫画的なんじゃないかとぼくは考えます。

李斎もそうですが、十二国記のキャラには、生真面目ともいえる“ひたむきさ”を持った人物が多い。そして、このひたむきさを感じとらずして、十二国記は楽しめないのだ。

さて次は、ぐっとさかのぼってエピソード0『魔性の子』を読む。

この作品だけが特殊な経歴を持ち、一番はじめに書かれた十二国記シリーズでありながら、ファンタジーではないのだ。モダンホラーとなっている。

高里要という、子供のころ神隠しにあったという男子高校生を中心に、彼の周りで祟りが起き始めるという物語。

なぜこんな話が? と言われると、もともと十二国記の世界は『魔性の子』を描くためのバックストーリーとして小野不由美先生が構想していたもので、のちのちのシリーズは壮大なスピンオフといえるかもしれない。

十二国記の世界は、われわれが住んでいる世界を蓬莱と呼び、実はリンクしている。

現代から漂流するかたちで、十二国記の世界に迷い込んでしまう人間もいるという設定だ。

異世界転生ものといえば手っ取り早いが、これは小野先生が『ナルニア国物語』をオマージュしているためだそう。

(最近ナルニアが新潮文庫になっていて、全巻翻訳されたら買おうかと思っている)

『魔性の子』をいつ読むのかというのが面白い問題で、アニメあるいは一作目の『月の影 影の海』を先に読むと、『魔性の子』のネタバレになってしまい、これはこれでタネがわかっていても面白い、というかタネがわかるからこそ面白いという読書体験になる。

逆に『魔性の子』から読んで、アニメか『月の影〜』を読むと、そっちの方で次々に伏線が回収されていって、「そういうことだったのか!」と膝をうつ体験になります。

ぼくは先にアニメを見て『魔性の子』を読んだのですが、登場人物の置かれる状況の真相を知っているので、その分より心情がより明らかなものになり、ぐっと共感度が高まる感じです。

とりあえずアニメとこの2冊を読めば、最新作にたどり着きます。

そのほかにアニメ化されていない作品が3つあるので、アニメ勢はそれも合わせて楽しめる。

たった十二歳で供王に即位した珠晶の登極の物語である『図南の翼』と、市井の人々を主役にした短編集『丕諸の鳥』、あと自分でも読めてないのですがもう一つの短編集『華胥の幽夢』。

珠晶はとくに人気のキャラなので『図南の翼』は番外編だけど人気は絶大の名作。

別記事で感想も書きましたが、痛快さという点ではシリーズ最高得点だろう。

あと『丕諸の鳥』も推したい。

地味なおっさんばかりが主役だが、職人気質とでもいえばいいのか、ひたむきな努力の積み重ねと不器用さが心を打つ。

入門には適さないけど、ある程度他の作品を読んだあとならおすすめ。

そしていよいよ『白銀の墟 玄の月』の話を。

この作品は全4巻というシリーズ最長の作品で、長編の新作としては18年ぶりに出版された、ファンにとっては待望の出版となった。

本当に18年待ち続けたファンが、あちこちにいた。

ぼくは刊行後にファンになったので、その長いブランクに思いを馳せることができませんでしたが、でもやはり待望の完結編にふさわしい手応えがあります。

発売日当日には台風が発生して、リアル蝕が起こってしまうという奇跡も発生し、書店もぎっしり平積みで、無関係の読者も何事だろう? とお祭り状態だった。

新聞とかにもでかい広告が出ていて、ぼくはこのとき初めて存在を知った。

そしてようやく今、最後まで読み終わったわけだ。

内容はもちろん、最大の謎であった戴国の王、驍宗が失踪しどこへ消えたのか?

李斎たちは彼を探し出して、無事に救出することができるのか? というこれだ。

そして李斎たちはその旅のなかで、各地に雌伏する驍宗のかつての麾下を集めていき、偽王打倒の勢力を整えていく。

解説で思い浮かべていたことを全て言われてしまったので悔しいですけど、これはまさに『忠臣蔵』を思わせる内容なのです。

思いを同じにする部下たちがここにも、あそこにも。こんなに仲間がいるのか!という熱い展開の連続。最大スケールの舞台が活きる展開ですね。

さらにこれにミステリー小説の要素まで加わって、驍宗はなぜ、誰の手によって葬られ、今どこにいるのか? 李斎が探偵役で、「謎は全て解けた…!」と言わんばかりに推理を披露するシーンが三巻目にあります笑

特殊設定もののミステリーとしても楽しめるのです。

まださらに、物語は李斎たちの陣営とは別に、泰麒を主役にした、偽王の支配する宮廷での陰謀劇が展開する。

ここもなかなかぞくぞくする始まり方で、泰麒が李斎に黙って陣営を離れ、敵の本陣へ正面から乗り込んでいき、驍宗のいない不気味な朝廷を目撃するところから次第に、心理戦へとなだれ込んでいく。

偽王の朝廷では、魂を抜かれたような官吏がウロウロしていて、中は混乱状態。

どこから命令がきて、誰が発しているのかすらわからない。一寸先が見えない霧の中を歩いているような、ちょっとカフカの世界観を思わせるような不条理な官僚組織が描かれていくのです。

ここのシーンの不気味な感じたるや…! ホラー小説も書いている作者の面目躍如なのではないでしょうか。

とまあこんなふうに、異ジャンルをこれでもか! とミックスした作品で、それをすっきりとまとめ上げている作者の筆力の高さが伺えるような作品なのです。

ミクスチャー感を楽しむ小説ですね、これは。

ここからはさらに、十二国記のなかの思想を少し紐解く。

最終巻でも徹底されているのは、“人は自らを助ける”というテーマで、思い返せば『月の影〜』も、手がかりが何もないところに放り出された陽子が、一人で生きていくというところから出発する。

最後は楽俊が助けてくれるものの、それまでの道のりはほぼ自力でなんとかせよという過酷な放浪だ。

さらには前半の集大成である『風の万里 黎明の空』では、公女という地位を追われ農民になってしまった祥瓊と、現代日本から流されて十二国の世界に迷い込んでしまった大木鈴という二人の女性が主役になるのですが、この二人のキャラがすごい。なんというか、結構性格が悪い。

二人とも、自分の境遇を誰かのせいにして、自分は親切にされて然るべきでしょう?とか、こんな不幸なのに誰も助けてくれないの?と、他人を頼りする。

シンデレラ神話を木っ端微塵に破壊するストーリー笑。

こんなキャラを登場させられるというのが、もうすでにすごい。

今のエンタメの作法からするとありえないくらい、前半部分にサービスがなくて過酷というのが十二国記だ。というか『月の影〜』も当時、編集部の間で揉めたらしいので、昔からして挑戦的な構成だったのだと思う。

『図南の翼』の珠晶も、誰も王に立候補しないなら自分がなる! という話で、やっぱり“自分で自分を助ける”話を徹底的に描いている。

『黄昏の岸〜』では、“天”と呼ばれるシステムが主題になっていて、十二国記には姿の見えない天帝というものがいて、神みたいなものですね、この世界のルールを定めている。他国に軍隊を派遣してはいけないというような“覿面の罪”も天が定めた理だとされている。

しかし、この天とやらは、苦しみに喘ぐ民を救うような素振りは全く見せない。

ただのシステムというかルールのような描かれ方をしていて、神だのみしてもダメだよ…という身も蓋もないシビアな世界が存在する。

必然、人間自身の努力が肯定されるような物語になっている。

戴国も『白銀の墟〜』で、自分たちだけで自国を救わなくてはならないという厳しい戦いを強いられることになる。

四巻目では、残りページが少ないのに、どうやって巻き返すんだ!? と思ってしまうくらい追い詰められるので、読んでて本当に焦った。

この『白銀の墟〜』は賛否両論ある作品と評価されていて、だいたい意見をまとめると、前半の展開に動きがなくて冗長なこととか、オチが消化不足ですっきりしないといった意見が多い。

前半がまったりしているのは、伏線を仕込んでクライマックスを盛り上げるために決まっているが、ぼくは別に退屈はしなかった。不気味な朝廷の様子とか、すごく引き込まれる。

オチに関してはむしろ感心したくらいだ。

みんなの不満は、偽王が倒される瞬間が描かれておらず、直接対決がないまま終わってしまうという、ある意味「俺たちの戦いはこれからだ!」エンドで幕を閉じるというカタルシスのなさをいっているのだと思う。

大将首を掲げて勝鬨をあげるシーンとか、かっこいい啖呵を切って偽王を打倒するシーンとか、とにかくトドメをさすシーンがない。

しかしぼくが感じたのは、『月の影〜』のオチで感じたものと同じで、こちらの作品も陽子が延王の支援を受けて偽王から宮城を奪還するのですが、その偽王とのバトルシーンとかが一切ない。軍勢を率いて乗り込んだところでもう勝負は決しているものとして描いている。

『白銀の墟〜』ではさらに、偽王を討伐するにも、ある程度の犠牲は避けられず、大勢の死者が出ることが予感されて終わる。

大義の元の誅伐とはいえ、戦争行為には違いなく、決して美しいものではないのだという作者のモラルが示されるのだ。勝利と犠牲の両儀的なオチで終わっていく。

ぼくはそこにとにかく感心した。

十二国記というのはそもそも、現実世界の事象と密接にリンクしていて、ファンタジーでありながら、強く現実を意識させるものになっている。

(例えば『丕諸の鳥』では死刑制度の是非をめぐる短編があったりする)

それとなくしれっとですが、フェミニズム的な要素もあって、十二国記の世界では女性の出産というものがなく、なんと木に子供が生る。なので、出産のために仕事を辞めるとかそういうのがなく、女王も女性官吏もまったく普通な存在として描かれている。

ファンタジーを単なる願望充足のための空想にしない、毅然としたリアリティを備えているのが、シリーズ最大の魅力だ。

優れたファンタジーは現実逃避でありながら、ときに現実への挑戦となる。

そのことをぼくに教えてくれたのは『ゲド戦記』を書いたル・グィンなのですが、それ以来、興味のなかったファンタジーものにまで手が伸びるようになった。

SF好きはファンタジーと親和性が高いともル・グィンはいっていた。

子供っぽいとか、現実的じゃないとか、そんな理由で敬遠してしまうのはもったいないのだぞ。とかつての自分へこの記事を捧げます。

非常に充実した読書の旅でした。

(あと、2020年に刊行予定だった新作短編集はまだですかー!)