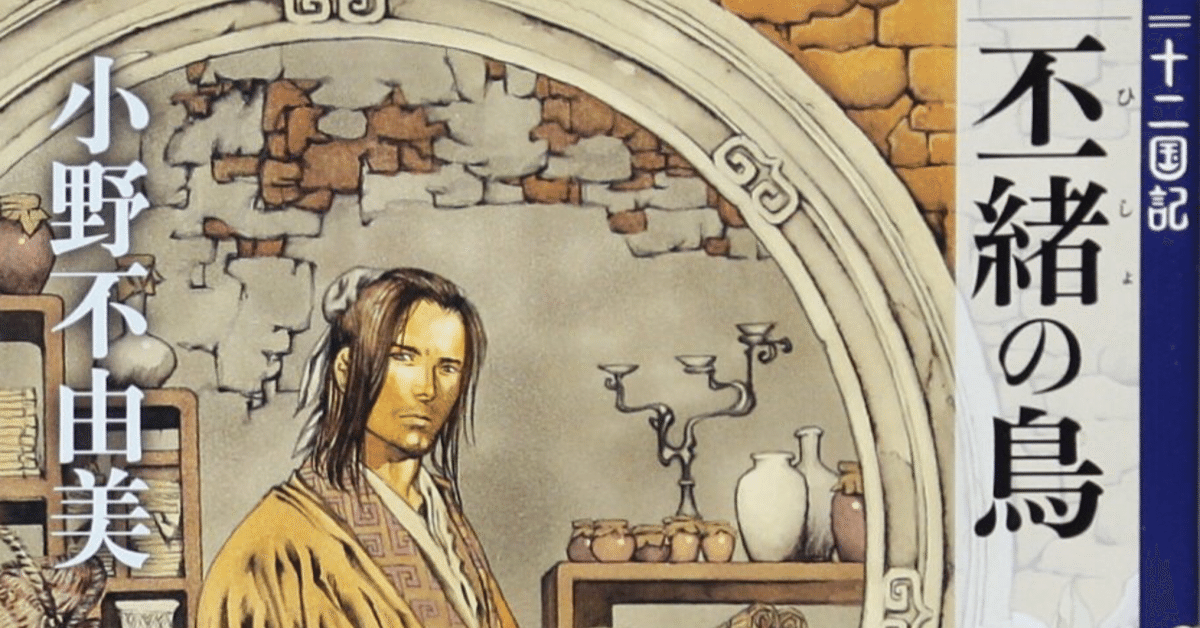

十二国記短編集『丕緒の鳥』感想

『丕緒の鳥』はyomyomに初めて掲載された短編で、いままで講談社のシリーズだった十二国記が、とつじょ新潮社のものとなった瞬間だ。

講談社の編集部が仰天したのは言うまでもない。

その後2012年から完全版が刊行され、このとき新潮版オリジナルの短編集として『丕緒の鳥』も出版される。おなじくyomyomに掲載された『落照の獄』と新たに書き下ろされた『青条の蘭』と『風信』の四篇を収録。

なので『丕緒の鳥』2008年、『落照の獄』2009年。

『青条の蘭』、『風信』2013年初出となり、前半後半で年数が違います。

とはいえ、市井の人を主役にした番外編として全体に統一感があり、バラバラな感じはしない。

より大人向けに深化した感じで、世界観に奥行きをもたらす傑作短編集だとおもいました。

冒険やアクションは一切なく、異世界転生ものやRPGゲームとは一線を画す、本物のファンタジーを読む感動があります。

『風の海 迷宮の岸』の感想も書いています。どうぞ。

丕緒の鳥

鵲に見立てた陶器、陶鵲を投げ上げ、それを弓で射る。

大射と呼ばれる儀式が、慶国の新王践祚にともなって行われようとしていた。

大射を取り仕切る丕緒は、新たな陶鵲を王のために製作しなくてはならないが…。

丕緒はいわば現代で言うとデザイナーのような職業に思える。

依頼をうけ図案を作り、職人に制作してもらう。

職人でもあるし芸術家。

丕緒の仕事は式典を成功させ、王を喜ばせるという実務的なものですが、陶鵲をつうじて王や官吏に、民を大切にすることを知ってもらおうという想いまで託そうとする。そうなるともはや芸術の領域となる。

この短編は芸術と現実の対立の話だと思った。

丕緒は官吏のなかでも下っ端で、自分の訴えを上に聞いてもらうことができません。

大射が行われるときのみ、自分の想いを陶鵲という形で王に見てもらうことができる。

芸術は現実の世界にとってどんな意味があるのか。

無用のもの、王をただ楽しませるだけのものなのか。

丕緒ははじめ、煌びやかで目を楽しませる陶鵲をつくっていた。

しかし大射の本来の意味、民に見立てられた鵲を撃ち落とすことで、王を戒めるという役割に思い至る。

そこで、丕緒はうってかわって残酷さを強調する陶鵲を製作する。

陶鵲は確かに王に衝撃を与えることはできたが、「恐ろしい」といわれ、拒絶されてしまう。現実に目を向けさせることはできなかった。

露悪的であることは、訴えかける力はあっても、受け入れることができないのだ。

丕緒は同僚の女職人、蕭蘭の生き方に学んで陶鵲を完成させる。

蕭蘭は現実と直に対峙しようとする丕緒と真逆で、京楽的で陶鵲の製作にのみ目を向けていた。

決して現実に正面から向き合う方ではありませんでした。背を向けて、自分の両手だけと向き合ってこられた方です

蕭蘭を表すこの言葉が作中でいちばん好きです…!

丕緒と蕭蘭は考えてこそ違っても、根は一緒で、現実と向き合っている。

丕緒は自分の想いを大切にするあまり、蕭蘭の想いに気づくことができなかった。

自分の想いと、他者がどう感じるかのはざまに、理想の表現の形があるのかもしれない。

落照の獄

八歳の男の子が狩獺という男に殺害された。

狩獺は他にも無辜の人々を二十三人も殺害している。

民衆は獣物である狩獺の死刑をのぞむが、裁判官である瑛庚は慎重だった。

柳国は王の命によって、重罪であろうと死刑を禁じており、法律上は存在するが、用いられることはなかった。

しかしここにきて王の政治的手腕が衰え、国が傾いていた。

いま死刑を復活させれば、不安定な情勢下で死刑が乱用されかねない。

その前例を作ってしまうかもしれない。

狩獺を死刑にせず終身刑にすれば、民衆はなっとくせず、司法に対する信頼が揺らぐ。

死刑にすれば一線を越え、取り返しのつかないことになってしまう。

瑛庚は狩獺の処遇にひどく頭を悩まされていた。

殺人鬼のような異質な他者がいたとして、人は無意識に自分とは関わり合いのない存在だと思おうとする。

“けだもの”とか“犯罪者”だとか人が呼ぶとき、そこにあるのは拒絶で、現実から目をそらす行為なのだろう。

それでも理解する努力こそ求められ、それがもっとも現実的な対応なのだろう。

『十二国記』の真摯に現実をみすえる視点には、いつも驚かされます。

真のファンタジーは現実に対する挑戦であることを、思わせます…。

この短編集は、現実と向き合うという十二国記の信念を本篇よりも色濃く反映していると思う。主人公はオッサンだし。

青条の蘭

標柱は地官府の迹人(土地の動植物を調べる役人)

幼馴染で山師(山野の保全をする役職)の包荒と、山を巡っていると、奇病に侵された山毛欅をみつける。

それはわざわいの前兆であり、山毛欅が枯れることで、山の生態系は激変し里に住む人々にも甚大な被害が出る。

標柱は山毛欅を奇病から救う蘭を、新王のもとに届けるために吹雪のなか一人歩いてゆく。

山毛欅と山に関する生態系が詳しく語られ、科学的な描写が印象的。

山毛欅が枯てしまうと、実を食べていた動物が飢えてしまい、人里に降りてきてしまうし、根が水を蓄えるのですが、夏場に乾き切ってしまう。

さらに、山の体積を山毛欅の根っこが支えていて、すがるものを失った山の地面が、崩れ落ちてしまう。

里や身内といったごく狭い範囲のことしわからない里民と、私服を肥やそうとする役人は、あくまで自分たちの利益で動く。

いっぽう物語を解決に導いていくのは標柱や包荒、猟木師の興慶だ。

興慶は自分の立場を超えて標柱たちに協力する。それは包荒が興慶を差別しなかったからだ。そんな二人の想いを背負って、蘭を届けに行くのが標柱だ。

さらに標柱が倒れた後、名も知らぬ人々が引き継いで、王のもとへ。

『青条の蘭』のなかの損得や立場を越えさせ、人を動かす力というのは、熱意や真剣さからきている。そしてそれは伝播して多くのひとを動かしている。

最後に、この物語の舞台が延国であることが明かされ、ファンをニヤッとさせるのが面白い。

風信

陽子が登極する以前の慶国のお話で、予王によって女官追放の御触れがでて、家族を殺されてしまった蓮花。彼女が引き取られたのは槐園に住む保章氏。暦作りをする男たちの元だった。

凄惨な現場を目撃した少女、蓮花と、浮世離れして研究に没頭する男たちの対比で物語が進む。

しかし彼らも『丕緒の鳥』にでてくる蕭蘭のように、直接的でなく、“暦作り”を通して現実と対峙しているのだ。

このシリーズが読者にもたらす興奮は、一過性のものではない。“決して自分にできないこと”ではなく、必ず“自分にだってできること”があると思い知るー

巻末の辻真先氏の言葉がぴったりシリーズの特徴を言い当てていて、すごくしっくりくる。心に刻みます…。