意外と奥が深い?距腿関節の実際。

日々の臨床お疲れ様です。今日は距腿関節について。

一般的に言われる足関節といえば距腿関節。

臨床では、良く評価するポイントであり、疾患問わずImpairmentレベルの問題点として、上がってくる関節ですね!

誰もが知っている距腿関節ですが、

以外と知られていない事が実は沢山ある関節なのです。

これを知らずして問題点に距腿関節の可動性だけを上げてしまうと、

実は大きな間違いを起こしてしまう可能性だって存在するのです。

今日はそんな距腿関節のコトについての文献や報告を基に、解説・考察します。

解剖学的に見る距腿関節

運動学的に見る距腿関節

周囲組織との関連性について(Point)

▶︎解剖学的に見る距腿関節

⬇︎ ⬇︎

解剖学的には、こんな感じですね。

遠位脛腓関節と距骨で構成されている関節です。

そして、距骨滑車の構造は前方に広く、後方に狭いため底・背屈動作の際には距骨の前・後方へのSliding(滑り)が必要だという事は臨床家であれば誰でも知っていることです。

脛骨に生理的外捻がある為に足関節軸は20〜30°外旋していることも有名です。

参考文献:白尾ら 歩行時足角と下肢捻転角の関係性

The 49th Congress of the JPAT (0433)

▶︎運動学的に見る距腿関節

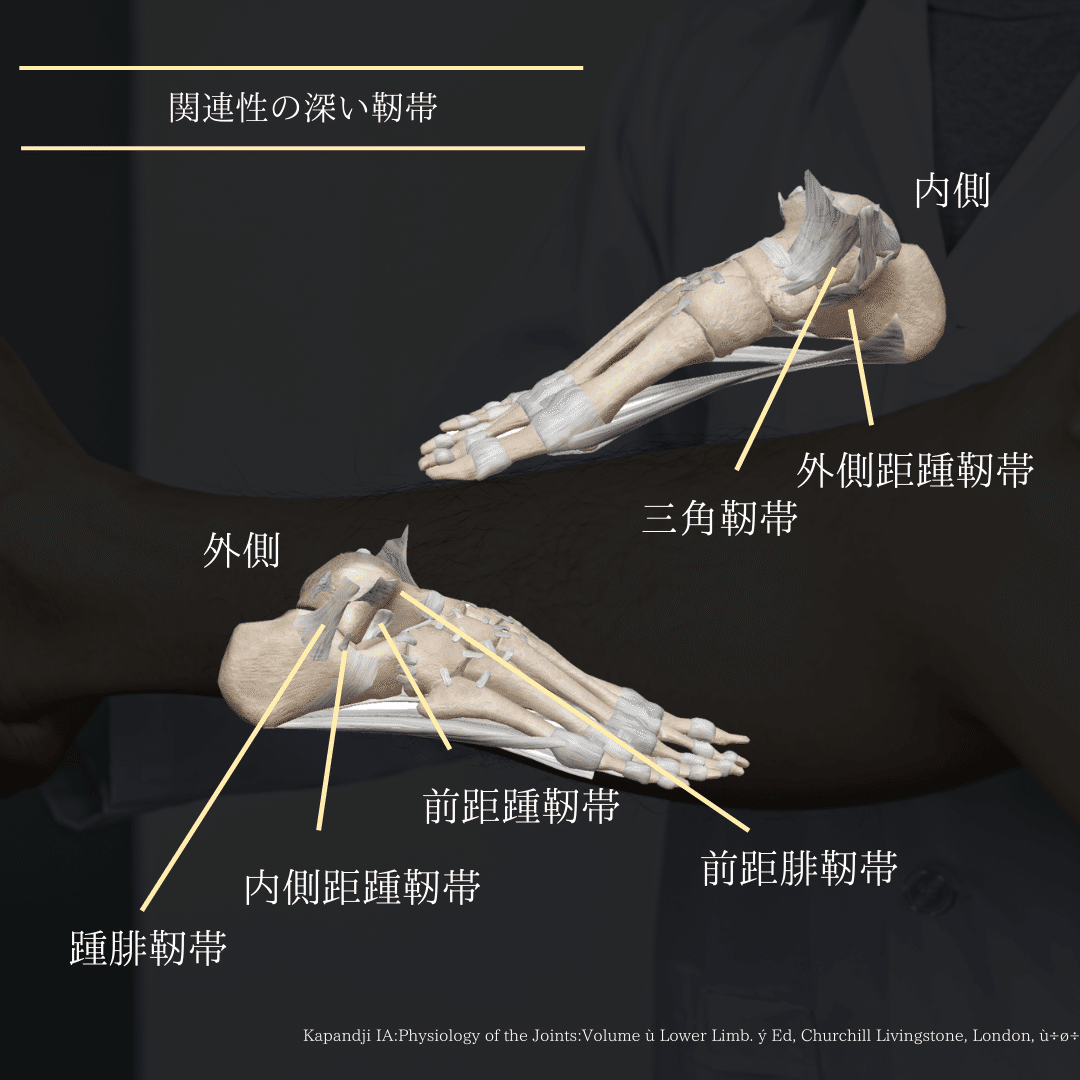

距腿関節は、一般的に底屈・背屈運動を担う関節ですが距骨の小さな関節面で全体重を受けています。その為重心の偏位で容易に細かな動揺が生まれる可能性も0ではありません。それに加え荷重関節では唯一90°に曲がっています。その為、足関節は多くの靭帯や筋肉で支えられていますが些細なきっかけでメカニカルストレスが生じやすい関節とも言えそうです。そんな足関節を支える靭帯で主要なものを紹介します。

小さく細かい靭帯が沢山ありますね。

足関節には、

脛骨と腓骨に連なる7個の足根骨と5個の中足骨、14個の趾骨及び数個の種子骨と過剰骨からなります。身体全体の骨は206個ありそのうち足には1対で56個の骨があり、身体全体の約1/4が集中している

とされています。なおかつ容易に動揺しやすい条件下にあることから、このような靭帯の配列になっているのでしょう。(靭帯編はまた別で掲載します)

また、

足関節底・背屈動作時の運動軸は

・約8°内反

・約6°外旋している為

背屈時には足部外反・外旋、

底屈時には足部内反、内旋 を伴う

Jpn Rehabil Med 2016;53:779-784

とされている為、純粋な底背屈動作だけではOKC→CKCへの汎化は

乏しくなります。

▶︎周囲組織との関連について(Point)

距腿関節=足関節=距骨より遠位の事に着目されがちですが、実はそれでは足関節の可動域は十分に獲得されません。足関節底屈筋の柔軟性改善、長母趾屈筋や足底腱膜の柔軟性を改善し一過性に可動域が上がったとてそれは、即時効果に過ぎないというわけです。

同時に評価をしなければならないのが

・腓骨の可動性(下腿骨間膜)

・果間関節窩(Ankle mortice) になります。

では、どういう組織なのか。

画像を用いて見てみましょう。

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?