自決後メディアは三島を狂人扱いし、他方文学界は三島をあらためてどう評価すればいいかうろたえた。

1970年11月25日、三島由紀夫は楯の会のメンバーとともに自衛隊市ヶ谷駐屯地で、自衛隊隊員たちに奮起を訴える演説をした。それは三島の主張はアメリカ従属によって失われた日本の國體をいまこそ取り戻すべきなんだ、という主張である。三島にとってそれは白馬にまたがる天皇の復活だった。しかし、聴く耳を持たず野次を飛ばす自衛隊員たちに三島は絶望し、辞世の和歌を二首残し、割腹自殺を遂げた。

「益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに幾とせ耐えて今日の初霜」

「散るをいとふ世にも人にもさきがけて散るこそ花と吹く小夜嵐」

いかにも早すぎる晩年を生きた憂国のサムライ、三島らしい見事な自決である、とはおもう。プライドを失い、ただ繁栄だけを望み、気概を失った戦後日本の急所を見事に撃った。三島は二十歳で敗戦、戦中/戦後の矛盾に内心苦しみながらも、戦後日本と楽し気にダンスを踊りはしたものの、しかし結局その欺瞞に耐えられず、憂国に傾斜し、楯の会を結成し、そして1970年四十五歳で自決した。三島の自決に誰もが言葉を失った。なぜなら、戦後日本を否定されてしまえば、特に知識人たちは依って立つ思想的基盤を失ってしまうからである。

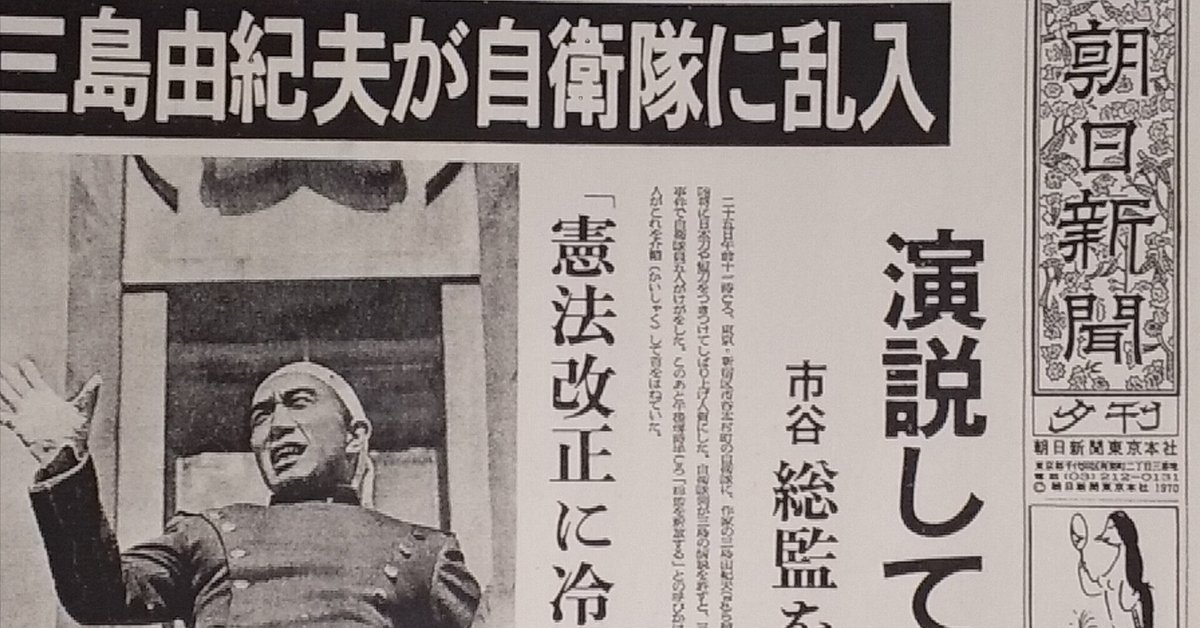

当時の日本において三島は日本を代表する文学者のひとりであるのみならず、国民的ポップ・アイコンだった。その人気は「1に朝潮、2に長嶋、3に三島の由紀夫さん」と言われたほど。なにせ三島は胸毛自慢のボディビルダーで、映画に出演し、歌も唄い、男色者の噂もあれば、小説のモデルに裁判沙汰にされ有罪判決を受け、つねにマスコミは三島の動向に注目した。したがって、マスコミはこの三島事件に右往左往の大騒ぎ。当日の夕刊紙は史上最高の売上を記録した。朝日新聞のヘッドラインは「演説して割腹自殺 市谷 総監しばり一時人質」である。読売新聞は絶叫する、「三島由紀夫、自衛隊(市ヶ谷東部総本部)で切腹」、「地でいった『憂国』、狂気か憂国か、白昼の『叛乱』」。

翌日の新聞報道はさらに踏み込む。朝日新聞は糾弾する、三島の自決は芝居だ、三島最期の創作だ、見事な完結ぶりだが、しかし三島の政治哲学に天皇や貴族はいても民衆はいない。三島の暴力是認には民主主義の理念とはとうていあいいれぬ、傲慢な精神がある。

毎日新聞も三島を非難した、これは狂気の暴走である。また、司馬遼太郎は現場で演説を聞いていた自衛隊員の反応がきわめて健康的だったと書き添える。読売新聞は三島事件の反社会性を問題にし、自衛隊が楯の会の体験入隊を許したこと、そして自決当日の警備当局の怠慢を問題にした。サンケイ新聞もまた「常軌を逸した三島の所業」として、その反社会性、反道徳性を糾弾した。そんななか東京スポーツだけは『胸毛、死す』と報じた。(これは嘘。あの日東スポがどんな見出しを立てたのか、ぼくはひじょうに気になる。しかし、さすがの東スポもあの時そんな冗談が言えるはずもありません。いいえ、本題に戻りましょう。)

マスコミは自分たちが戦前にいかに戦争を讃美し国民を煽ったかは忘れたふりをして、またいわゆる55年体制の欺瞞にも目をつぶり、三島事件についてはいかにも時流に合わせた非難、すなわち偽善的御託を並べています。しかし、そうは言っても、いったい誰が法治国家日本で三島のクーデター未遂を肯定できるだろう? 戦後日本社会にあってマスコミおよび知識人たちが三島事件を非難するのは(少なくとも批判するポーズをとって見せるのは)とうぜんではあったでしょう。

これに対して、文学関係者たちはひじょうに困った。なぜなら文学関係者にとって、たとえ個々の作品に好悪はあっても、そして三島の文学観を支持する人ばかりではなかったにせよ、しかしながら三島の圧倒的な文学的才能には疑いの余地はなかったから。その三島が、あんなとんでもない最期を遂げてしまった。まさかおもいもよらないことだった。文学者とて三島の自決は不可解ながら、しかし、自決によって三島の仕事を全否定されてはたまらない。三島の渾身の努力とそのたまものである作品群は断固擁護したい。すなわち三島自決直後にあっては、三島を狂人に位置づけんとする社会と、他方、三島の文学性を擁護せんとする文学界は敵対関係に陥った。多くの三島贔屓の知識人たちでさえも、全面的な肯定の言葉を見つけることができなかった。

しかし、そんななか三島の自決を毅然と支持した文学者もいた。代表的な人は、学習院でフランス文学を教えてらした碩学・篠沢秀夫先生であり、かれは憂国忌の発起人になった。なぜ、篠沢先生にそれが可能だったのか? それはかれがフランス文学研究者として、フランスが普仏戦争の敗北、そして第二次世界大戦でナチス・ドイツに踏み込まれ、歴史的にフランス人たちが二度にわたって國體を破壊され、その屈辱のなかから二度見事に立ち上がったことを立派におもい賞讃する心を持っていたからである。かれ自身戦中においては愛国少年であり、12歳で敗戦。かれがフランス文学を専攻するにいたった心には、事実上の敗戦国たるフランスの哀しみへの心情的共感があったことでしょう。だからこそ、かれは三島の自決をいわば体を張って肯定することができたのだ。

ただし、篠沢先生は戦後知識人としていかにも例外的な人だった。なぜなら敗戦後いまに至るまで知識人社会は左翼思想に牛耳られていて、左翼思想に依って立つ多数派にとっては、三島の自決はとんだ時代錯誤のアナクロニズムな茶番劇に見える。しかし、三島自身もそんなことは先刻承知の上の自決なのである。三島にとってあの自決は、敗戦後の日本の欺瞞と刺し違える決死の行動だったから。

もちろん左翼系知識人のなかには、事前に、早すぎる晩年の三島がなにか不穏な行動を起こすに至るのではないか、と危惧した人もいた。たとえすでに1968年日本文学研究者の野口武彦は、1963年三島による林房雄論以降の三島の右傾化をどう見るか、さらには三島の本質をロマン派芸術家と見て、そんな三島にとって戦後日本がどれだけ相容れないものであったかを主題にして『三島由紀夫の世界』を世に問うた。あきらかに野口武彦は、この時期の三島に不穏なものを感じ、三島の文と武の活動にともに危機意識を感じています。

いずれにせよ、三島の自決は起こってしまった。磯田光一は(おそらく決死の覚悟で)きわめて三島に好意的な意見を述べた、「若い不平たらたらなサラリーマンの心には、社長になりたいという欲求と紙一重に、若いままの自分の英雄的な死のイメーヂが揺曳している。これは永久に太鼓腹や高血圧とは縁のない死にざまで、死が一つの狂ほしい祝福であり祭典であるような事態なのである。かつては戦争がそれを可能にしたが、今の身のまはりにはこのような死の可能性は片鱗だに見当らぬ。壮烈な死が決して滑稽ではないような事態を招来するには、自分一人だけではなく、社会全体の破滅が必要なのではあるまいか?」なるほど、これは三島自決を擁護する見解ながら、しかしいかにもこの言葉は弱く、三島自決後の三島非難の大合唱のなかに立ち消えたことでしょう。

他方、ジョン・ネイスンは三島の自決による伝説化を警戒し、三島の脱神秘化をテーマにひじょうに丹念な三島の評伝を書き、三島のゲイ・ライフも容赦なく暴露した。これが『三島由紀夫ーある評伝』でまず英語版で上梓され、すみやかに野口武彦が日本語翻訳版を出版した。

これに対して、村松剛は1971年に『三島由紀夫 - その生と死』を書き、三島の文学的価値の救済に務めています。

佐伯彰一は自決後の動揺を、1978年にようやく『評伝三島由紀夫』としてまとめた。自決後の三島への動揺、さまざまな逡巡を経た結果、かれは三島を「国際化時代のヒーロー」としてまとめています。

他方、1987年野坂昭如は『赫奕たる逆光』を書いて、同時代を生きた作家同士として、ゲイとしての三島の行動を目撃しつつも、それであってなお三島の真実が測り知れないことを描いた。

さらには、1998年福島次郎は『三島由紀夫ー剣と寒紅』(文藝春秋刊)において、三島がゲイであり、自分もまた三島と性愛関係にあったことを暴露し、この本は裁判沙汰になって、発禁処分を受けた。

繰り返すが、三島自決後文学界は三島をどう位置づけるか、いかにして三島の文学的営為を肯定すればいいかうろたえ、ただひたすら苦慮し悩み呻吟した。なお、ぼく自身はけっして三島の自決を肯定する者ではないけれど、しかしながらもう少し三島の側に立った理解もまたあっていいし、あるべきだとはおもう。

●