リーダーシップとは何か?集団の理解と個の理解

学校教育の現場を心理支援の視点で考える時に

どうしても

”個の理解”と”集団の理解”という

ある意味で相反するふたつの概念と出会います。

私は学校で教員をしている時

できる限り一人ひとりの”個”と向き合いたいと感じてきました。

ただ,

学校で”個”と”集団”の双方を見ようとする時

「個人の自由」と「集団の利益」が共存できるのか?という問題が発生することは往々にしてあると思います。

*

ほんの小さな事例ですが。

私が大学院で心理を学んでいた学生の時のことを思い出します。

グループで授業の振り返りをしよう,と

集まったときのことです。

その日は麗らかな春の日差しが照るとても心地よい晴れの日でした。

窓から明るい日差しが部屋の中に入ってきていたのですが,

その場にいた院生たちは何の迷いもなくカーテンをぴしゃっとしめて

『私眩しいのダメ。心理の人間は感覚過敏にすぐ気づけるのが当然だよね』

と言いました。

そうなんです。

それは,本当にそう。

でも,私は”もやっ”としました。

なぜなら私は視力が悪く

特に暗いと資料などの細かい字が見えにくくなるのです。

そして閉所恐怖症気味なのであまり暗く閉ざされた感じになるのは好きではないのです。

できれば開放的で明るい方が安心する。

ただ,その場では周囲のメンバーがみんな「そうそう光過敏で」「私も」と共感していたために「私は明るい方がいい」とは言い出せませんでした。

もやっとしたのには,もうひとつ理由があります。

おそらく過敏性が高いというのは”マイノリティー”であり

心理職としてマイノリティーの理解ができていなければいけない,という

暗黙のその場での共通理解があったからです。

私の発言はおそらくマジョリティー側として受け取られてしまうだろう,という心配が私の中にあって,それで「明るい方がいい」とは言い出せなかったのです。

気持ちのうえでマジョリティーがマイノリティーという状態に陥っていました。

この経験からマジョリティーとマイノリティーは

場面やメンバーで変わるものだと体験的に感じました。

国が変われば,文化が変われば,価値観が変われば,

人は誰でもマジョリティーにもマイノリティーにもなります。

*

話を戻して”個”と”集団”です。

個の自由や権利を守ろうとすることはとても大切。

一人ひとりの個性を大事にしたい。

だけれども,それを全員にできるのか。

本当に全員に同じことができるのか。

例えば自由に動き回りたい生徒と静かに何かに没頭して居たい生徒が同じ教室にいる場合に

どちらかだけが我慢する,という構造になっていないか

チームで何かを行う時に

本当はやりたくない,という生徒がいることも承知のうえで

どうやってみんなで協力してやっていくのか。

これは教員として集団を機能させる際にとっても難しい問題となります。

*

有名なリーダーシップ理論にPM理論(三隅二不二)があります。

P=Performance(目標達成機能)

M=Maintenance(集団維持機能)

このどちらも高いのがよいリーダーとされます。

P機能を優先させようとすれば,我慢している”個”の存在が見過ごされがちになります。

かといって

M機能を優先させれば,集団自体の凝集性が低くなります。

実は私が教員で担任だった時には

おそらくM機能を優先させていました。

だから

生徒たちは担任である私をとても慕ってくれていました。

でも

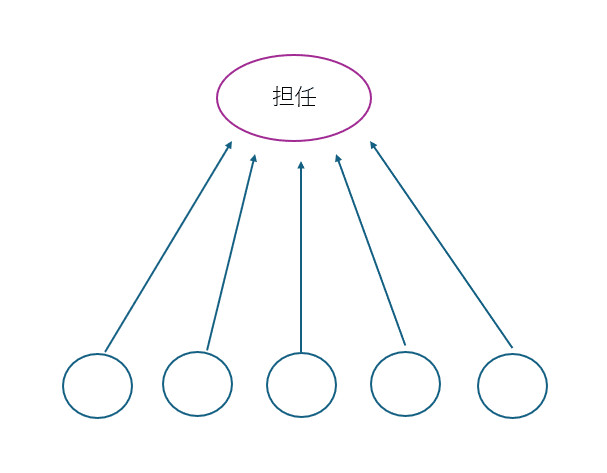

おそらく集団はこんな形だったのではないかと思うのです。

高校生ですから仲の良い小集団がたくさんあります。

小集団同士が仲が悪いケースも多くありました。

ただ,個の支援を丁寧にしていると,一つひとつの小集団のなかで担任に対する信頼が生まれます。

そうすると,結果的に横の集団同士は反発しあっていてもそれぞれのグループが担任を向くのでそれほど大きなトラブルが起きにくくなるのです。

「先生に迷惑かけるからやめとこう」

ということになるのです。

これが本当に良かったのかどうか?

改めて今感じることは

本当は横のつながりの中で

”個”の尊重とぶつかり合いが起きたり

その中で”個”の理解が進んだり

そうして

ごちゃごちゃと

横のつながりでけんかをしながら

お互いに分かりあっていく方が良かったのではないか?

ということです。

つまり

本当の”個”の理解と集団の維持がなされるためには

「誰かの我慢」

ではなくて

「相互の理解」

が必要だった

ということです。

そのためには一旦”揉める”必要性が出てきます。

互いの”個”を主張しあうのですから

それは揉めます。

今

この”揉める”作業が学校現場でできなくなりつつあるのではないか。

それは,きれいに大人が交通整理をしてしまうからなのではないか。

その結果たくさんの小集団がそれぞれに内側を向いているだけで

大きな集団としては機能しない。

そんなことが起きているように感じられます。

この小集団は互いに鬱屈を抱えているのではないでしょうか。

小集団の中は居心地は良いのだけれど,

もう少し大きな集団の中では,みんなが”我慢”している状態になってしまっているのではないでしょうか。

私自身の反省と戒めとして

本当の”個”の尊重は

互いのごちゃごちゃとした揉め事の先にあること

そして

今は学校ではそれがとっても難しくなってきていること

では,どうすれば

『安心して揉めることができるのか』

これをひとつのテーマにして

少しずつ心理×教育の実践を進めていこうと思います。

いいなと思ったら応援しよう!