高齢の大腿骨近位部骨折患者おける歩行自立の臨床予測ルールの開発 & 検証

📖 文献情報 と 抄録和訳

大腿骨近位部骨折の高齢者における歩行自立度を決定するための臨床予測ルールの開発

📕Iwamura T, Iwamoto H, Saito S, et al. (October 24, 2024) Development of a Clinical Prediction Rule to Determine Walking Independence in Older Adults With Hip Fractures. Cureus 16(10): e72329. https://doi.org/10.7759/cureus.72329

🔗 DOI 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

[背景・目的] 大腿骨近位部骨折手術後の高齢者の歩行自立度を正確に判定することは、適切な歩行戦略を選択し、転倒防止の指導を行う上で極めて重要である。我々は、大腿骨近位部骨折の高齢者の屋内歩行自立度および屋外歩行自立度を判定するための臨床予測ルール(Clinical prediction rules, CPR)を開発し、検証した。

※文献抄読中においては、主に屋内歩行自立(FAC≧4)についてを抄読

[方法] 多施設共同横断研究において、大腿骨近位部骨折の高齢入院患者289人を対象に調査を行った。後方ステップワイズロジスティック回帰分析を行い、屋内歩行自立度および地域内歩行自立度を判定するための臨床予測ルール(CPR)を開発した。独立変数には、Berg Balance Scale(BBS)、TUG(Timed Up and Go)テスト、最大歩行速度(MWS)などの患者の退院時の歩行およびバランス評価、ならびに年齢および認知機能評価が組み込まれた。CPRの内部検証にはブートストラップ内部検証を用いた。

[結果] 退院時、171人の患者が屋内歩行の自立レベルに達しており、51人が屋外歩行の自立レベルに達していた。歩行自立レベルが低下するにつれ、患者は高齢で、BBSスコアが低く、TUG時間および歩行速度が遅い傾向があった。予測因子として、屋内歩行モデルには年齢、BBS、認知機能低下が含まれ、屋外歩行モデルにはBBS、TUG、MWSが含まれた。

曲線下面積(信頼区間)で表される診断精度は、屋内歩行自立モデルで0.88(0.84-0.92)、屋外歩行自立モデルで0.81(0.74-0.87)であった。内部妥当性検証により、モデルの識別精度は良好であり、モデルの過適合は認められないことが確認された。

■ 作成された屋内方向自立のCPR:p=1/{1+exp(1.685−0.079×年齢+0.145×BBS–1.586×認知機能障害)}

※計算結果が p<0.5 で歩行自立と判断するモデル

[結論]

■ Summary

年齢、BBS、認知機能障害で構成されたCPMが開発された。

このCPMの識別能は中程度であり、モデルのオーバーフィッティングは認めなかった。

■ これまでのCPRとの精度の比較

先行研究における歩行自立CPMの診断制度は、0.67-0.87で、本研究の0.88は若干高い精度となった。

■ CPRの特徴

歩行自立の予測について、感度、特異度の特徴から、本研究のCPRは歩行自立者を判定するのに優れたモデルだった。

また、CPRは中程度の判別精度と内部妥当性を有するモデルだった。

■ CPRの臨床意義

まず、このCPMはBaseline測定から未来を予測するものではなく、評価時点の自立確率を横断的に予測することに注意が必要である。

例えば、入院中の自立判断におけるシナリオとして、

「CPRを使用した場合、評価時点で歩行自立の判定でした。病棟での動作確認でも問題ありませんでしたので、歩行自立が可能と考えますが、いかがでしょうか?」

さらに、退院支援のシナリオとして、「退院後には、歩行自立での生活が可能と考えます。身体活動量が保てるよう退院後〇歩/日は歩きましょう。」のように役立つことが期待される。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

以下は、いつもするCPR(≒CPM)についての説明である。

まず、臨床予測ルールとは何かを知っているだろうか。

「ふむふむ、何かを予測するルールなのだな」

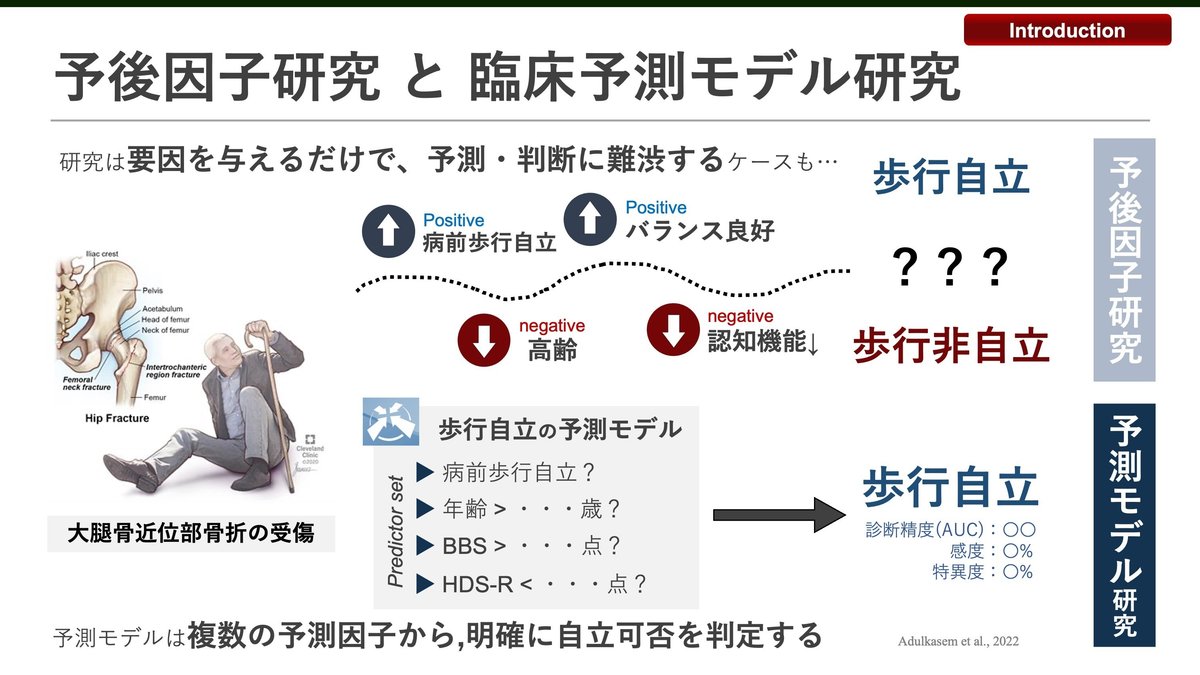

だが、例えば多変量解析において、歩行自立と独立して関連する因子を分析することと、何が違うのだろう?

明確に、説明できるだろうか。

違いは、大きく2つある。

①評価指標を2つ以上組み合わせること、②予測確率を与えることである。

たとえば、歩行自立に対して、多変量解析を用いて独立した要因を明らかにする研究では「FIM-トイレ」と「認知機能低下」と「せん妄」と「発症前の介護必要性」が独立して関連する、ということまでが分かる。

そして、それぞれの要因が帰結に対してpositiveなのかnegativeなのかという影響の方向性と、その大きさに関する情報を与える。

しかしながら、この従来の多変量解析の結果の示され方では、結局、判断の多くはセラピストの主観に委ねられる。

一方、CPRは複数因子を組み合わせ、予測確率を与える。

例えば、とあるCPRでは「FIM-トイレが5点以上で病前に介護を必要としていなかった患者は98.2%が自立する」という情報をセラピストに与える。

そして、セラピストは「ふむ。98.2%か。じゃあ、退院目標としては歩行自立が妥当そうだ」となる。

すなわち、CPRは影響の方向性や大きさといったぼんやりしたものではなく、はっきりとした確率を与えることで、よりセラピストの臨床判断につながりやすい。

今回、我々は理学療法士が常日頃から接することの多い「大腿骨近位部骨折」者の歩行自立を予測する臨床予測ルールを開発した。

この臨床予測ルールは、中程度の精度で歩行自立を予測でき、更に認知機能とBBSという定期評価として組み込まれることの多い評価指標で構成されていることも強みだ。

そして、今回は後方視的に、すなわち過去に収集された評価結果を用いた研究デザインを用いた。

だが、大腿骨近位部骨折者のCPRをシステマティックレビューしたところ、心理社会的要因などを予測因子に加えた前向き調査が必要な領域である。

次は、いよいよ大腿骨近位部骨折の臨床予測ルール(臨床予測モデル)を前向きにつくりに行く(現在進行形)・・・、頑張ろう🔥

⬇︎ 関連 note & 𝕏での投稿✨

大腿骨近位部骨折者の歩行自立を予測する臨床予測ルール💡

— 理学療法士_海津陽一 Ph.D. (@copellist) October 27, 2024

Cureusにて公開されました (共著)✨

・予測因子:年齢, 認知機能, BBS

・CPR精度:AUC 0.88 (0.84-0.92) ←屋内自立のみ記載

是非, ご一読ください (文献抄読note+)🙇

🌱note link:https://t.co/SnQZq2FwL5

🔗doi:https://t.co/GcegWfzhUo… pic.twitter.com/vemEoYbNxC

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び