-第4章- 作品制作 「インディーズにおけるアナログゲーム開発環境と実践」(1項〜2項)

4−1 はじめに

研究で制作するゲームは以下の2つのコンセプトに基づいて進めた。

1、短い時間で遊べること 2、ルールがシンプルであること

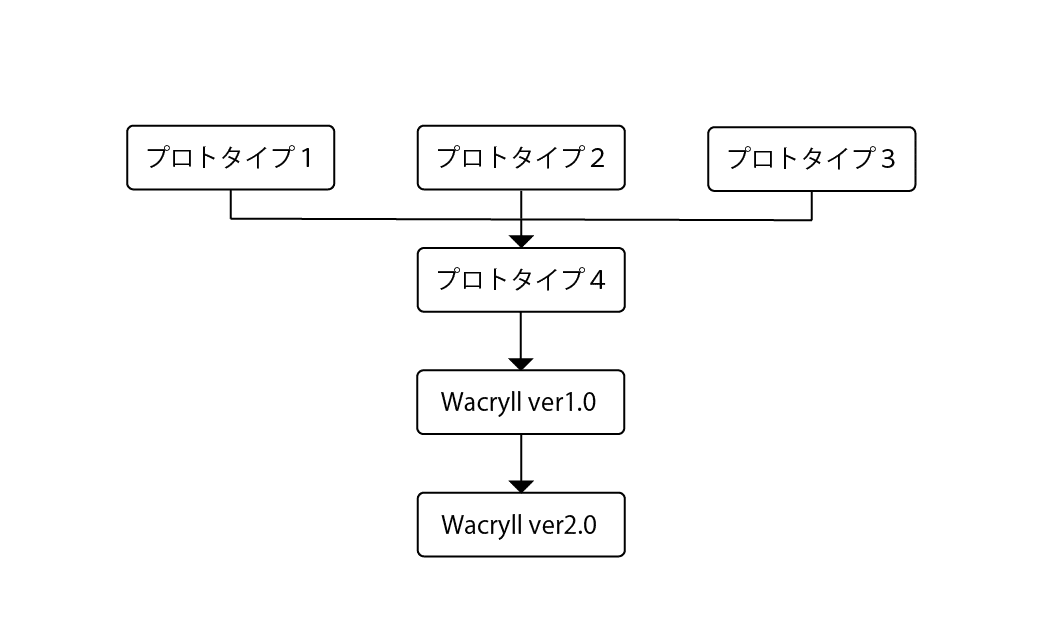

また、各プロトタイプの関係図を以下に示す。

プロトタイプ 関係図

4−2 プロトタイプ1

プロトタイプ1 全体像

4−2−1 勝利条件とルール

●勝利条件

「9×9のゲームボードの中央に、自分のプレイヤーコマを到達させること」である。

●ゲームの準備

正方形のマスが書かれている9×9のゲームボードをテーブルに配置し、プレイヤーコマを所定の位置に置き、適当な方法で先行後攻を決めておく。

プロトタイプ1 初期配置図

●ルール

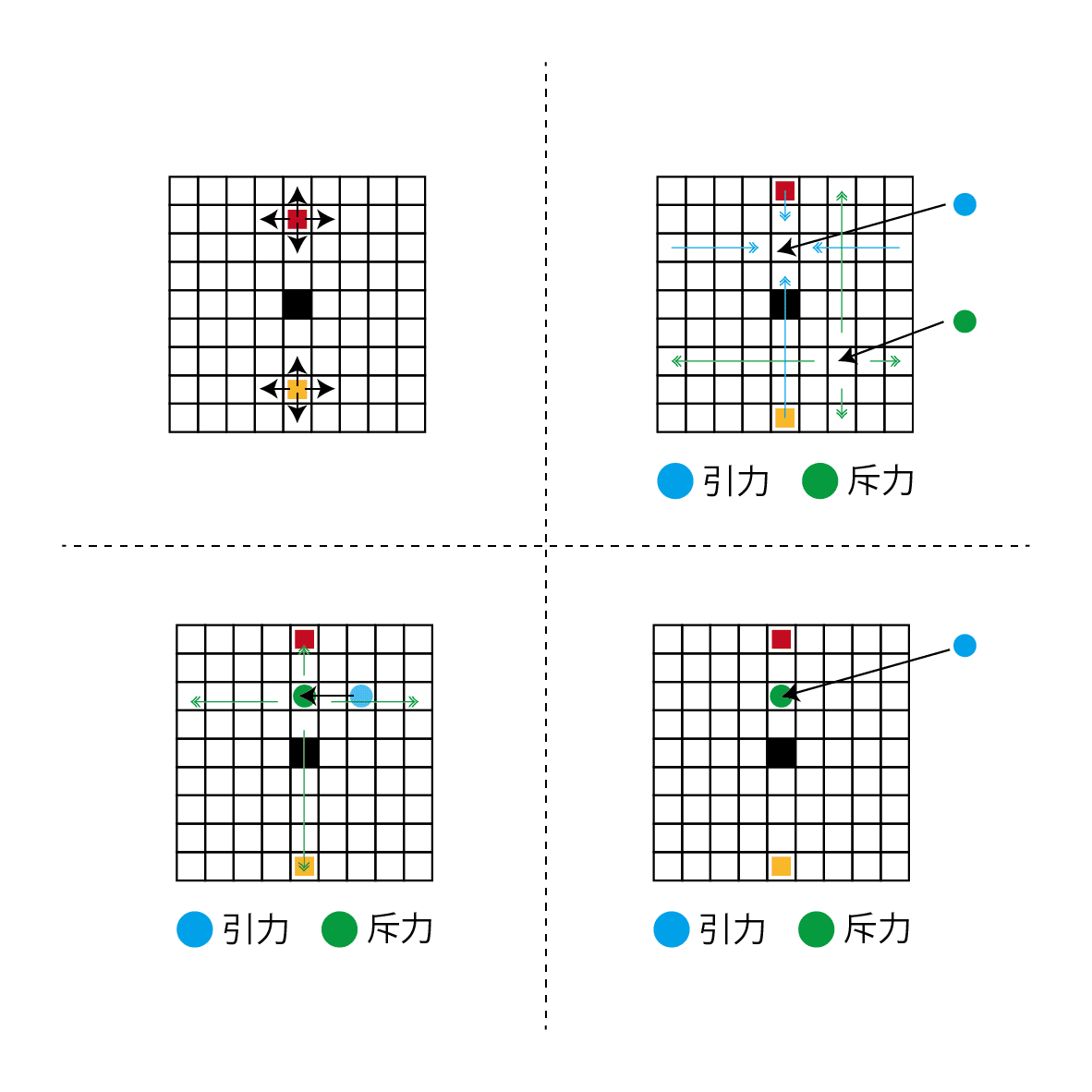

プレイヤーは自分の手番において、以下の4つのアクションから1つを選び、相手と交互に行なっていく。

⑴プレイヤーコマを前後左右の4マスに進める。ただし、ゲームボードの外へ移動することはできない。

⑵引力/斥力コマを任意の場所に置いて、その上に書かれている効果を行う。引力コマが上面の場合、そのコマの上下左右の4方向にあるコマを全て1マスずつ引き寄せることができる。斥力コマが上面の場合、そのコマの上下左右の4方向にあるコマを全て1マスずつ引き離すことができる。この時どちらの場合でも、置いたコマを飛び越えることや、ゲームボードの外へ移動することはできない。

⑶引力/斥力コマを上下左右の4マス、任意のマス進め、⑵で行なった効果の逆を発揮する。

⑷1枚の引力/斥力コマの上に、さらに1枚の引力/斥力コマを乗っけて、その2枚のコマを⑵や⑶のアクションにおいて動かすことができないようにする。また、⑷のアクションでうごかなくなった2枚の引力/斥力コマは壁となり、⑵や⑶の効果で動いたコマは飛び越えることができない。

以上の4つを繰り返し行い、相手より先にゲームボードの中央に自分のプレイヤーコマを到達させたプレイヤーの勝利である。

ルール概念図(左上、右上、左下、右下の順に⑴〜⑷)

4−2−2 コンセプト

磁石の引力/斥力から着想を得て、制作した。その引力/斥力の効果をできるかぎり広く体感できるように、9×9の盤面を用いた。また磁石の磁極らしさを表現できるように、引力/斥力コマを裏表利用のチップとして使えるようにした。

4−2−3 テストプレイ結果/考察

20代男性2人とのテストプレイを1回ずつ行なった。コメントを自由に求めたところ、2人ともに、ルールが複雑すぎると指摘をしていただいた。その理由として、自分の手番で出来るアクションの数の多さとそのアクションの効果が多いとのコメントをいただいた。

また、ルールの把握に時間がかかりプレイが30分以上かかってしまうことや、同じ盤面を繰り返してしまうループ問題が多々発生してしまうということへのストレスも挙げていた。このループ問題のため、2回のテストプレイの内1回は途中でゲームを終了した。

よって、このプロトタイプ1は「短い時間で遊べる」と「ルールがシンプルである」というコンセプトで制作したものの、それを体現する作品にはならなかった。その理由としては、テストプレイ結果にあるように、「①自分の手番でできるアクションの数」が多いことと「②自分の手番で行なったアクションの効果の数」が多いということがある。後半になればなるほど、自分の手番で行なったアクションで起こる効果が増え、その処理に時間がかかってしまい、次の相手のターンに進むのに時間がかかってしまっていた。

次のプロトタイプでは、「①自分の手番でできるアクションの数の多さ」が多すぎないようにし、「②自分の手番で行なったアクションの効果の数」が多すぎないような物を試作した。

第4章がかなり長いので、細切りにして投稿します。

いいなと思ったら応援しよう!