不登校率 小学校→中学校の変化分析

文部科学省による「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の資料をもとに作成しています。

すでに公開している不登校率の小学校編・中学校編のランキングを元に、小→中の変化を分析してみました。

元記事

元記事はこちら

解析結果

今回は不登校率を正規化して解析してみました。

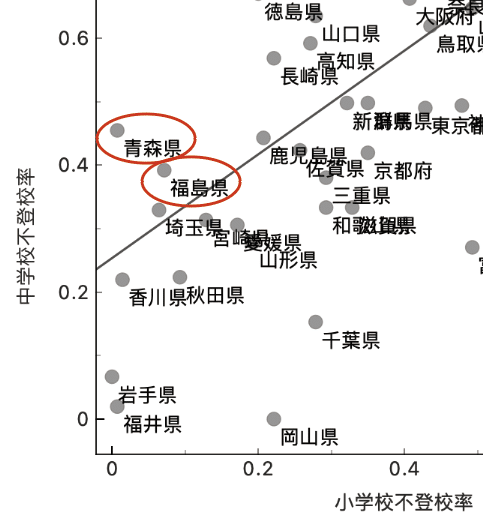

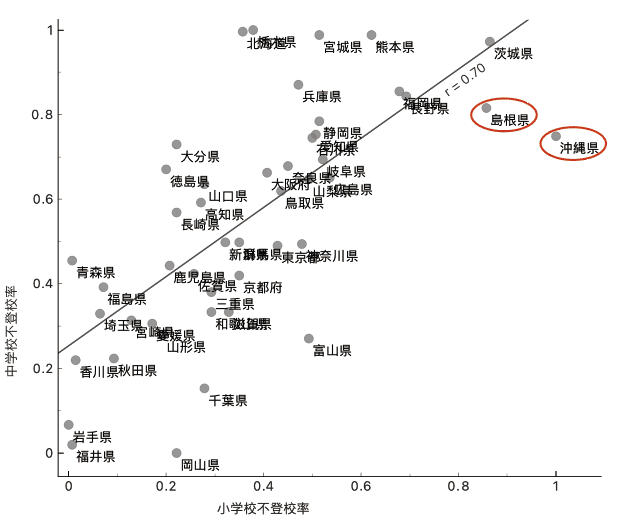

横軸の小学生の不登校率が高い都道府県は、中学校でも不登校率が高い(縦軸)傾向となるようです。(r=0.70)

気になる都道府県

ちょっと気になる県を見ていきましょう。

急激に不登校率が上昇する都道府県

小学生の不登校率は低いのに、中学になると急激に上昇する県があります。

青森県は小→中が約4.9倍(1000人あたり11.4→56.4(人))

福島県はは小→中が約4.5倍(1000人あたり12.3→54.8(人))

です。

小学校から中学校にあがるにつれ、どんな変化があるのでしょうか?

小中学校は教育の内容や過程は全国共通です。となれば、教育内容や過程自体は要因になりにくいと考えられます。

となると残された要因は、平均気温、日照時間、勾配率、人口密度、高齢化率、先生の精神疾患率、平均賃金、、、そして、、、

さらなる研究が待ち望まれます。

実は先生の仕事の負担を軽減するカギの一つがここにあるのではないでしょうか?ドラマ「不適切にもほどがある」の最終回を見てて思いました。

不登校率があまり上昇しない都道府県

中学校の増加率が低いのが沖縄県の約2.5倍ですね。(1000人あたり小学校25.3→63.9(人))

次いで島根県の約2.8倍(1000人あたり小学校23.3→65.9(人))です。

沖縄県、島根県はともに小学校の不登校率の高い県1位と3位です。

ということは、不登校が早期化していて不登校になりやすい子が小学校で顕在化しているのか、小学校から不登校という選択肢が当たり前なのか。

いろいろな事が想像できます。

全体の増加率

全体を見てみると小学校→中学校は平均して3.58倍の増加となっています。(平均値の比較 1000人あたり小学校は16.4人 中学校は58.8人)

あくまでも数値上でのお話ですが、これがいわゆる中1の壁の片鱗なのかなと思います。

いわゆる中1の壁は環境の変化や学習難易度の変化が要因と言われていますが、部活(文系も含む)などの過度な競争も要因としてあるかもしれません。

私は体育会系の顧問もしていますが、試合前のプレッシャーや負けた時の落ち込み用はとても大きいなと印象を持ちます。

スポーツなど身体を動かすことは幸福度の向上にもつながりますが、過度な競争に晒されると逆に作用する可能性を示唆した研究もあります。

もしかしたら部活動が??

このあたりはいずれ書くかもしれません。

興味ある方はぜひスキをください〜

<画像について>

出展を示していない画像はDALLE-3を利用して生成しています。(シンメトリーな絵ばっかり出るなぁ)