休日自宅マシンライブ奮闘記

たまたま見かけたnoteの記事経由で凄いものを発見した。

1998年9月に放送されたBSの特番みたいで、当時ヨーロッパで最大だったテクノの祭典「LOVE PARADE」を題材にしたドキュメンタリー。まだお堅い時代のNHKで制作されたものだから全体的に固さというか古臭さは気になるけど、冨田勲、石野卓球、ケン・イシイあたりの有名どころがインタビューに答えてて、今見ても普通に面白い。

個人的には、わりと最初の方でマイク・ヴァン・ダイクが出てきて、当時のパソコンを使ったDTMでの曲作りを紹介してたシーンが印象的だった。MIDIで繋がった複数のシンセやリズムマシンを使って一人で曲を作ってるスタイルは、僕が最近自宅でガジェットシンセを使いながら遊んでる形ともけっこう近くて、昨日はそれに感化されて、朝からほぼ一日、曲作り遊びをしていた。

なので今日は久しぶりにガジェットシンセまわりのことと、僕なりのなんちゃって曲作りの方法でも書こうかな。

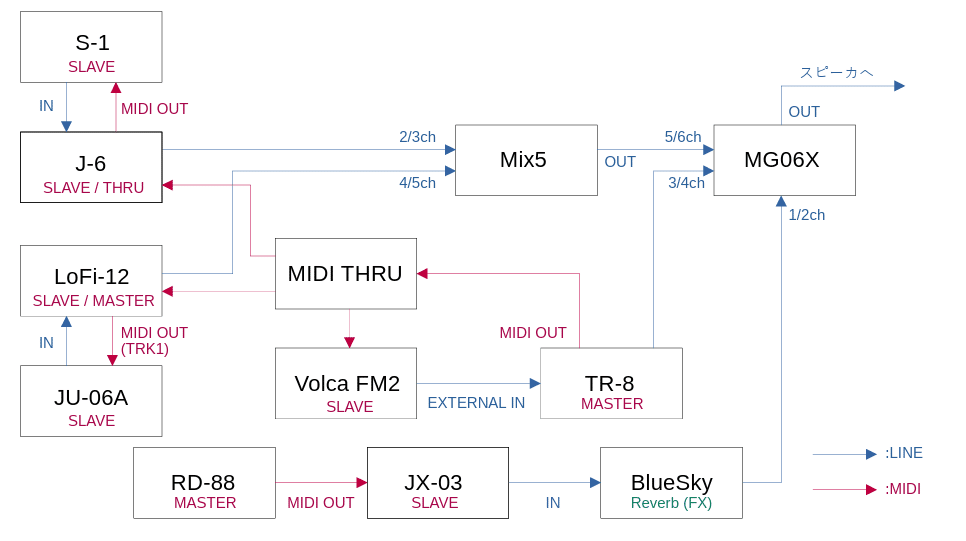

昨日の曲作りの機材構成

まず始めに全体の機材構成を書いた方がイメージしやすいと思うから、昨日の曲作りの構成を接続図で書いてみる。

一年くらい前に機材の構成を記した記事を書いたけれど、このときと比べて追加されてるのがAIRA CompactシリーズのS-1、それからRoland BoutiqueシリーズのJX-03と先日購入したStrymonのリバーブ・エフェクター。

ガジェットと言えどアナログシンセ×4台、FMシンセ×1台、サンプラーシンセ×1台とハード機材だけで組んでるにしてはわりと豪華な構成。こんなの持ち運ぶのしんどすぎるからあくまで家での一人遊び用だけど、まぁ別に外でプレイするつもりも機会もないから特に問題なし。

JX-03はJX-3Pというシンセをベースにアレンジしたモデルだけど、オリジナルのJX-3Pでは出せないサイン波や三角波が出せることに惹かれて購入。JU-06Aとは違って2オシレータだから、複数の波形を組み合わせる系の音作りも学べて自分的にはお得感があった。

ただリバーブ機能がなくて他のガジェットと混ぜるとちょっと音が浮くから別でエフェクターも買ってみた。もっと安いエフェクターでも良かったんだけど、安いの買ってもどうせ良いヤツが欲しくなるのは分かってたから少し奮発してストライモンを購入。これで音の馴染みが凄く良くなった。

実際の曲作りとしては、まずJ-6を適当にいじりながら良い感じのフレーズパターンを見つけて、それをもとに8小節分のコード進行を考える。毎回そうだけど、ここが一番時間かかる。

まぁ音を鳴らしながらフィーリングで適当に進行考えてるだけだしね。コード理論を理解してれば早いのかもしれないけれど、勉強嫌いで続かないから今のところはまだこのスタイル。本気でポップス作るならともかくテクノだし、理屈抜きで気持ちよければそれでいいのかなと(笑)

ただ、これはS-1にも言えるけど、操作方法が微妙にややこしくてなかなか覚えられない。BoutiqueシリーズとかVolcaやベリンガーのアナログシンセ系はA4の紙一枚にマニュアルが収まっててわかりやすいんだけど、このAIRA Compactは出来ることが多い分マニュアルも複雑。

ステップ数変えたりとか、ちょっとやりたいことあるとそのたびに数十ページある電子マニュアルから目当ての場所を探して操作しなければならないから、そこはわりとストレスを感じる。

こうやってラミネートしておくと何かと便利。

そんなこともあって、この最初のとっかかり部分はだいぶ時間がかかる。ただ、ここが決まると後は早くて順番に音を足していくだけ。

昨日の場合だとJ-6でメインの進行を決めた後はS-1でカウンターのシンプルな単音フレーズを適当に手弾きしてみて、ある程度しっくりきたところでその通り打ち込み。

次にビート。いつもの909キットで打ち込んでみてもイマイチしっくりこなかったので、707のインストを使ってみたらうまいことハマった。

Lo-Fi12がチェイン再生できない罠

その後はLo-Fi12を使ってピアノの和音リフとJU-06Aで鳴らすためのパッドを打ち込み。これもS-1のカウンターメロディと同じで、適当に弾いて良い仕上がりになったら打ち込むだけなんだけど、ここでちょっとした問題が発生。

今回メインの進行が8小節と少し長めで、ピアノのリフがLo-Fi12の64ステップだけじゃ足らなかったからパターンのチェイン再生でステップを稼ごうと思ったんだけど、マニュアルにそってやってみるとこれがうまく行かない。A→B→A→Bと2つのパターンをループさせたいのに、チェイン再生モードに設定してもなぜかA→B→B→Bと再生されてしまう。

で、少し調べてみたらどうやら去年システムのバージョンアップが行われていることを発見。メーカーのページによると追加機能ではないんだけど、しれっと新バージョンの説明に「パターン・チェイン再生機能(ループ再生可能)」と書いてあったので、ひとまずバージョンアップしてみることに。

なぜだかPCからデバイス削除されてた古いMIDIインタフェースのドライバインストールなんかに苦労しつつUSB-MIDI経由でアップデートしたら、なんとか無事ループ再生が出来るようになった。

ここまでで7〜8割方完成なんだけど、仕上げにVolca FM2のベルっぽい音色を効果音的に適当に配置してみた。使ったのはJRの発車メロディーにも使われてるらしいFuyuという音色で、その名のとおりひんやりした雰囲気がわりと好み。

一気に90年代のピュアテクノっぽくなったけど、これでようやくループが完成。Lo-Fi12のバージョンアップも含めここまでで作業時間は3時間くらいだったかな。

仕上げ?味付け?の手弾きシンセ

ループが組めたら、それを流しつつRD-88の鍵盤を使いながらJX-03を手弾きで適当に演奏。単音モードで多少ポルタメントを効かせたいかにもビンテージ・シンセって感じの音を鳴らして、生っぽさを出してみる。

自分のなかでは、シーケンスに乗せたこの手弾きシンセがやっぱり一番好き。なんだかんだ演奏してる感あるしね。

あんまりキーとか意識してなくても、テクノの単純なループくらいであれば弾いてるうちになんとなく自然とスケールは掴めてくるし、それにそって指が動くままフレーズ弾くだけでも、かなりそれっぽくなる。リバーブのエフェクターで音の馴染みも良いしね。

で、一通り演奏して満足したら終了。別に録音はしてないから一期一会な感じだけど、この偶然っぽさが僕は好き。ほとんど感覚だけで作っちゃってるけど、理論で作ろうとしたら逆に作れない気がする。音楽に限らず、あんまり理論派じゃないしさ(笑)

そんなわけで今日はここ数年の趣味であるガジェットシンセ関連の話題を書いてみた。興味ある人はそれなりにいると思うけど、あんまりこういう記事ないしね。

誰に聞かせるわけでもないけど、DJプレイともDTMともまた違う音楽表現で、自分としてはかなり楽しい。

ちなみに去年からずっとMPC ONEを買いたいと思ってるから、近いうちに買うかもしれない。別にヒップホップのトラックメイクをやるわけじゃなく(やるかもしれないけど)、ブロークンビーツとかドラムンベースとか4つ打ち以外の少し複雑なリズムパターンを組めるといいなと思ってさ。パッドを使ったフィンガードラムにもちょっと興味あるし。。。

普段の買い物としてはちょっと高いから、来月来るローランド創業日と同じ誕生日の自分用プレゼントにでも買おうかな。残念ながらローランドではなくAKAI製品だけど。

ホントはローランドのJupiter-XMとかも欲しかったりするんだけど、大きい機材は流石にちょっと置き場所がなく。。。まぁ、そのうち買っちゃう可能性もあるけどね。