組織と人が変化するために必要なこと

変化が苦手な日本人

進まないデジタル化やイノベーションが起きづらい産業構造などの要因として、「日本人ってなかなか変われないよね」という意見をよく耳にしますが、おそらく多くの人が同意するのではないかと思います。

最近でも日本人の変化への抵抗を裏付けるような調査結果は多数見つかりますね。

先端テクノロジーへの順応に強い自信を持つ日本の回答者の割合はわずか5%。

]

就職したい企業・業種ランキングのトップは「地方公務員」

変わろう!と言われても…

変化できないこととは別の言葉でいえば、未来のリスクへの不安度が高いともいえそうです。

実際、日本人は遺伝子からみて世界で最も不安を感じやすい民族ということがわかっています。

精神を安定させる働きをする脳内物質としてセロトニンがありますが、この分泌量を左右するのが、「セロトニントランスポーター遺伝子」だとか。

そしてこの遺伝子にはセロトニンの分泌量の少ない「S型」と、分泌量の多い「L型」の2種類があり、日本人はこのS型をもつ人の割合が世界で最も多い民族なのです。

国民全体の不安度が高い中、電通の「企業の変革に関する従業員意識調査」(2021年12月実査)によれば、変革推進派は企業の中で2割程度で、

約9割が「自社の変化」に対して何らかの不安を感じていることがわかります。

となると、メンバーに対して「変わらなければいけない!」と叫んでも、行動につなげることはかなり難しそうです。

不安が解消すれば変われる?

ではどうすればよいのか。

未来の脅威の前に無防備で放り出されるという感覚が不安を感じさせて変われないのであれば、ちゃんと道筋とその意図を示して安心させることが有効そうです。

未来に対する相互理解のための対話でしょうかね。

多数の業務がある中でスピードも求められる環境下では、ややもするとこうした対話が表面的になり、相手がわかってくれているものと勝手に思いがちです。

そのまま認識がずれた状態で業務を進めていくと、どこかで煙が立ち始めることは皆さんも経験上わかることではないでしょうか。

推論のはしごと免疫モデル

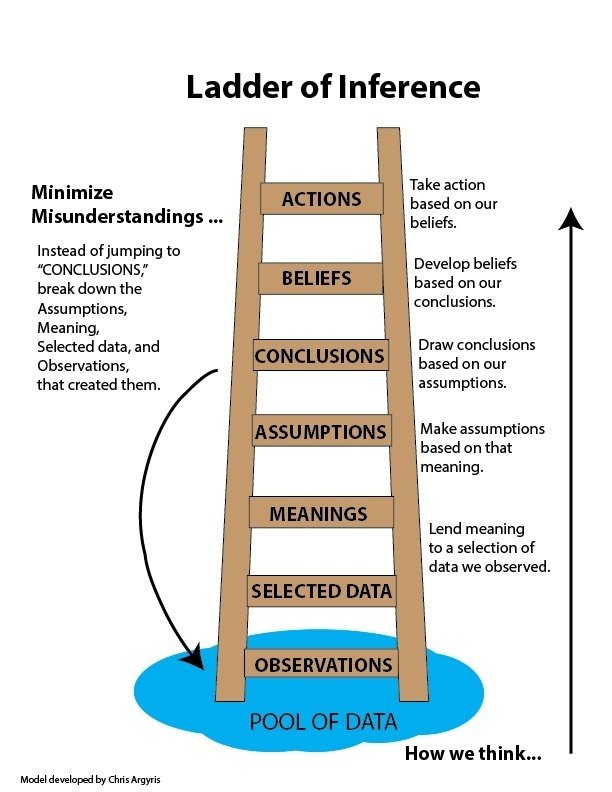

こうした人と人の相互理解に役立つツールとして「推論のはしご」(1970年にハーバード大学名誉教授のクリス・アージリス氏が提唱)というモデルがあります。

上図でははしごが7段存在していますが、シンプルにまとめると、

①観察、②意味付け・解釈、③行動という3段に整理できます。

人は目の前で起こっている①事実を観察し、②選択したデータに基づき意味付けを行って結論付け、③行動していますが、このプロセスを「はしご」に例えたフレームワークです。

一つの事象に対して異なる見解をもつ人同士が意見を言い合っても噛み合わず、余計にこじれることがありますよね。

こうした場合に、このモデルを使って「③行動」の裏にある各人の思考の癖からくる信念(BELIEFS)を紐解くのに使えるのではないかと思います。

具体的には以下のステップによる紐解きです。

お互いにはしごのどのステップにいるかを確認する。

一旦、はしごを降りてみる。

自分の推論過程を認識し、もう一度はしごを登ってみる。

もう一つ、最近読んだ組織論に関する下記の本の中で、「免疫マップ」というフレームワークが紹介されていました。

こちらは人体の免疫システムが自己防衛のためのメカニズムであることをヒントに開発されたモデルで、変革をはばむ自己免疫機能の本質を

改善目標、阻害行動、裏の目標、強力な固定観念という4つの要素で構造化する手法です。

自分の頭にある免疫機能を思考、感情、行動から解き明かすものなので、自らの負の面を直視する必要があります。

次の表は、本書で紹介されていたある国際戦略コンサルティング会社のジュニアパートナーの免疫マップです。

まわりの人に嫌われたくないがゆえに、頼まれた仕事を断れず、本来自分がやりたいことに注力できないことってありますよね。

問題の根幹には、まわりに期待されているやり方に沿って成果をあげられなければ失敗だという刷り込まれた思い込み、固定観念が存在していたというわけです。

本書では、こうした裏の目標の背後にある強力な固定観念の真偽を試すような行動を取れば、その固定観念を修正する道が開け、より高次のメタ認知ができる知性段階に到達できることが示唆されています。

簡単にできることではないですが、自分の心の奥底にある裏の目標や固定観点に気づくということは、とても大事なことだと思います。

仕事での対人関係など改善目標があるのにうまくいかない方は、こうしたモデルを活用して自己分析してみると、新たな視点に気づけるかもしれません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。少しでも気づきがあったら「スキ」や「フォロー」をください!僕もそら丸(うちの猫)も跳んで喜びます!