Give and Take

チームのメンバーと言うのは、困った時に一番頼りになる存在です。同じ会社、同じ部署にいても、同じ目的、同じ目標を共有する仕事を一緒にしていないと、人ってなかなか助けてくれません。もし、先輩-後輩の関係でフォローされているとしても、それは同じ部署だったり、組織図上の関係からきていたりはしていないでしょうか。

ですが、それでいいと思います。

人間、なかなかアカの他人までフォローしきれないものです。自分自身の面倒すら見るのが大変なのに、他人の面倒を見るのって相当大変だし、最後まで責任が持てないことも多々あることでしょう。

ですから、せめてメンバー同士や、関係者同士はお互いに「困った時は助け"合う"」という精神を持ちたいものです。

ポイントは、「タスクの相関性」の可視化

メンバーや関係者が何かミスをした時に、相手を一方的に責めるのは絶対に良くない結果に発展します。作業は個人単位で行っていても、責任はチーム全体にあります。メンバーの1人が困っていたら、同じチームのメンバーとして助けるのは当然のことです。

これを精神的な切り口以外で説明するには、少々専門的な考え方が必要です(別に難しい話じゃないけど)。みなさんは、プレジデンス・ダイアグラム(PDM)と言うのをご存知でしょうか。あるいはPERT図、アローダイヤグラム(ADM)でもかまいません。

上記の説明では、PDMとADMの違いについて説明されていますが、とりあえずそこまで深く考えなくてもいいです。端的に言えば、

タスクの関係性とそれぞれのタスクにかかる日数を可視化する

ということが最大のポイントになります。参考サイトでいう「アクティビティ」とは、タスクを実際に行う"作業(行動)"だと考えてください。

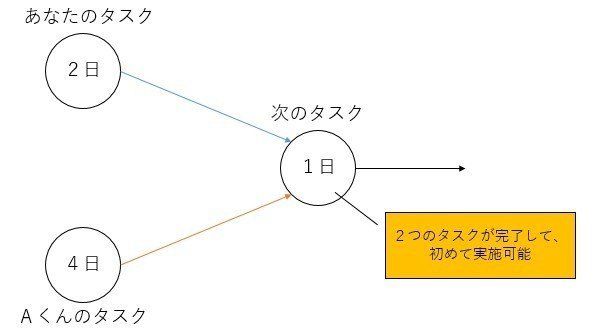

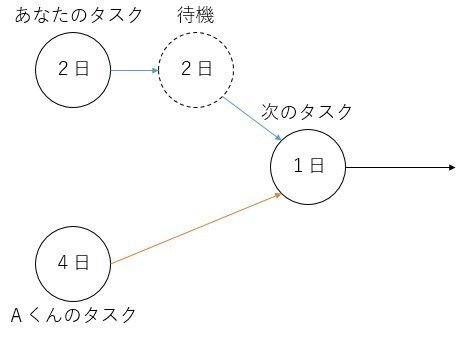

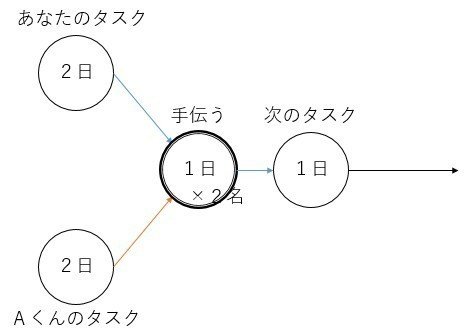

たとえば、あなたと同じメンバーのAくんがいたとします。あなたが抱えているタスクにかかる日数は2日、Aくんが抱えているタスクにかかる日数は4日だとします。2人のタスクがそれぞれ完了しないと、結合した1つの次タスクが進められない…と言う仕事が舞い込んできました。2人は同時に作業を開始しなくてはならない場合、あなたならどうしますか?

こうしたシーンはよくあることですね。

「これからお客さまと打合せなのに、資料は部下が持ってくる予定だけど、電車が遅れて間に合わない」とか、「食事のあとに遊びに行く予定が、みんな食べる速さが違うので、遊びに行けるのは一番最後に食べた人の時間になる」とか。どちらか一方の遅い方に足並みを合わせなければならないシーンはそこかしこに存在しています。

もし、あなたが何もしないで、Aくんが終わる4日後まで放置(他の仕事を)していれば、次タスクは4日後まで開始できません。

ここでもしも、2日経って自分の仕事が終わった直後にすぐAくんの仕事を手伝っていれば、3日で完了し、次タスクが1日前倒しで開始できているかもしれないのです。

メンバーはお互いに、困った時には相談しあい、チームとして素早く問題を解決することがプロジェクトの仕事を成功に導くことができます。

プロジェクト活動は、ムカデ競争

わたしが、マネージャーになると必ずキックオフミーティング等で、まず最初にメンバーを含むステークホルダー全員に伝えるのは

「プロジェクト活動は、ムカデ競争である!」

です。先ほども言ったように、1つの目標に向かって複数人が行動しようとしたとき、必ず「足並み」というファクターが枷となってきます。個人プレイだけに特化してしまうと、この「足並み」を乱し、チームワークが成立しません。チームでなければならない…言い換えるなら1人では達成できないミッションに取り掛かる際に、これでは先行き不安しかありません。

ちなみに。

わたしは、ビジネスにおけるチームワークは、teamworkと一単語では呼びません。かならず「team + work」と離して呼びます。teamworkも"協同作業"という意味で間違いではないのですが、馴れ合いや仲良しごっこになって欲しくないので、「team + work」すなわち、

チームでなければできない仕事

と要約するようにしています。「個人プレイでも代替できるような仕事の仕方は求めていない」、という意味を込めています。

チーム活動の多くは、こうした「足並み」を揃えないと、順調に進まなくなってしまう"ボトルネック"と呼ばれる部分が無数に存在します。各タスク間の相関性が密結合になっていればいるほど、このリスクは高まります。

ですから、できるだけ「足並み」のリスクを低減し、極力個人プレイでも補填が利くようにするためには、各タスク間の相関性を疎結合にしておかなくてはなりません。多くのマネージャーはそう考えるのではないでしょうか。

けれども、疎結合化も行き過ぎると、工程間や作業間の情報連携や共有が必要十分にならず、そもそもアチコチで不良の温床となりかねません。

なにごともバランスが大事なのです。

私は、プロジェクト活動は納品あるいは検収が済めば終わりだとは思っていません。というか、プロジェクトサイクルで仕事を見ていません。常に、提供する成果物(納品物)のライフサイクルを中心にして仕事を見ています。

ですから、納品したモノがいずれ廃棄されて、新しいものを導入しようとされた場合、その廃棄対象となる既存製品の「ソースコード」や「設計書」「仕様書」等が、どのように活かされるべきなのかを考えた場合、疎結合すぎる各中間成果物が、どんな課題や問題を引き起こすかわかってしまっているだけに、あまり疎結合化を推進しません(シンプル化やUI/UXは検討しますけどね)。

返報性の法則

助け合いは、助け"合う"からこそ成立する Give And Take の精神が最も効果的です。よく「あの人はちっとも協力してくれない」と言う話を聞きますが、待っているだけでは相手の協力は得られません。まずは自分から協力しようと言う姿勢を表すことが肝要です。

そもそも、よく見てください。

Give and Take(与えなさい、そして受け取りなさい)

と書いているではありませんか。人に何かを "Give" する姿勢を持つからこそ、いざと言うときに誰かが助けてくれて "Take" できるのです。"Take"は望んで手に入れられるものではありません。

まず、"Give" ありきに始まり、いつもそういう姿勢を持っているから、ある時、ほかの人が助けてあげようという気になってくれるのです。日本的には「持ちつ持たれつの関係」、ビジネスでは「Win-Winの関係」を構築するといったほうがいいのかもしれません。

「持ちつ持たれつ」でも、まず「(自分から)持ちつ」ありきで、「(相手に)持たれつ」とあります。英語圏でも日本語圏でも、まずは"自分から"なのは変わりません。

こういった概念を、返報性の法則(へんぽうせいのほうそく)と言います。

返報性の法則とは、人間が持つ心理のひとつです。

通常、人は他人から何かをしてもらうと、お返しをしなければならないという感情を抱きますが、この「お返しをしなければならない」という不思議な心理のことを言います。

返報性の法則には、好意の返報性と嫌悪の返報性の2種類があります。

人は好意を持っている相手からは好かれたいと思うものなので、自分に好意を示し、高く評価してくれる相手に好意を持ちます。これを「好意の返報性」といいます。

また反対に、自分を嫌っていることがわかっている相手や、自分のことを悪く言う相手に対しては嫌悪感を抱いてしまうものです。これを「嫌悪の返報性」といいます。「目には目を、歯には歯を」は、この嫌悪の返報性を指した慣用句と言えます。

つまり、相手に好意的に Give し続ける事で、好意の貯金残高が増え続け、

大きな Take をまとめて頂けるという事になるわけです。

しかし、明らかに見返りを求めているのがわかると、殆どの人は幻滅してしまいます。本人は、そういうつもりがないのかもしれませんが、ギラギラ感が伝わってくるので、逆効果になってしまいます。

たとえば、非常に困っている時に、何の見返りも要求されず、何かを与えられた人はどう思うでしょうか?何としても相手に多く返したいと思うに違いないでしょう。無償の好意こそが、Give and Take の効果を最大化してくれるのです。

Give and Take こそ、最も健全な人間関係

それだけに、自分からは何も与えず、一切協力しようともせず、にもかかわらずいざとなったら他人を頼ろうとしたり、いつもいつでも一方的に助けてもらったりしているばかりでは、これは小さな子供と同じ、ただの『甘え』でしかありません。

一方的に与えてもらうことだけを強要し、自らは何も与えようとしないのは、「成熟した大人のすること」「健全なビジネスですること」では決してないということです。

もっと言えば、その関係性を築こうとしない相手からは離れた方が良いということでもあります。その相手が上司であっても、取引先であっても、同僚であっても、友達であっても、互いに得るものがあるような正しい Give and Take の関係を築けないのであれば、それはあなた自身が一方的に人生を損しているということです。

まずは Give してみてください。

モノでも、情報でも、労力でもなんでもいいでしょう。手段は問いません。Giveされた相手から「納得(安心や喜びなど)」が得られるようなものが一番効果があるはずです。

そしてその価値にみあった見返りを求めるのは、健全な人間関係を築いていくうえで、とても正しいことなのです。

無償の愛、無償の貢献、奉仕、etc.…決してダメだというわけではありませんが、少なくともビジネスや社会において、本当に"健全な"人間関係が構築できるでしょうか。

相手は甘えるようになったりしませんか?

相手に自律する機会を失わせていませんか?

自己満足にだけは陥らないようにしたいものです。

いいなと思ったら応援しよう!