比較優位があるから「やる」

複数の人間で仕事をしていると、

「それは自分がやった方が速いから自分がやりますよ。

その代わりこちらをお願いできますか」

というシーンによく出くわすものです。

この時、明らかにお互いの得手不得手が逆であれば、こうしたやり取りは比較的スムーズに行きます。問題は、たとえば仕事が2種類あって、両方とも自分が得意な場合には、結局、仕事を交換したところで効果がないように見えるので、当初の業務アサインメントのままでやろうとしてしまうということです。

実は、この時にも、

「自分の得意な度合いの大きな仕事を自分が引き受け、

得意な度合いが小さな仕事は他者に任せる」

方が、全体の生産性は向上することが知られています。

これを経済学では『比較優位の考え方』といいます。

国際分業の基本となる理論でもあり、経済学部を出た人間なら本来は知っていて当たり前の考え方なのですが、実際にはほとんどの経済学部卒業生が的確には説明できない概念の代表でもあります。

たとえば、以下のようなたとえがよく用いられます。

「ある女性弁護士が町で一番のタイピストだとしても、

自分でタイプを打つのではなく、秘書を雇ってタイプは任せるべきだ。

その方が全体として経営資源の有効活用や生産性向上につながる」

現実には、会社の育成の方針や、納期のズレ、「両方やるからこそ仕事がはかどる」等の側面もあるでしょう。必ずしもこのような考え方だけで、全てが成立するとは限りません。目に見えない変数なんて無数にあるのですから当然です。

しかし、私のような理系出身のエンジニアにとっては、教えてもらう機会がなければ一生わからないお話だったかもしれません。実際、マネージャーとしてそこそこまともに奔走できるようになる(30歳くらい?)まで、知りませんでした。

また、仮に得意であったとしても、同じ仕事ばかりをしていては、若いうちは身につくスキルが偏ってしまうという問題もあります。そうやって、応用が利かなくなってしまうことを

つぶしが利かない

と言いますよね。そうならないように、色々なことを経験させる…というのは日系企業の中では良く見受けられます。ですので、なんでもかんでも比較優位という考え方だけが正しいというわけでもありません。

まぁなにはともあれ、基本的に自分よりも仕事の遅い人間(外部パートナーも含む)であっても、彼/彼女が比較優位の観点から相対的に得意としていることを任せると、全体としての生産性が向上するということは知っておくとよいでしょう。

たとえとして、面白いデータがあるので、掲載しておきます。

リカードの比較生産性

国際貿易を考える上で、どのような利益を生み出すのか。というのを理解していく。リカードの比較生産費説が、その考え方の基本となる。

私の妻は絶対優位

リカードの比較生産費説を理解するために、絶対優位の例を考えて見た。

絶対優位という言葉でまず思いついたのは妻だ(笑)

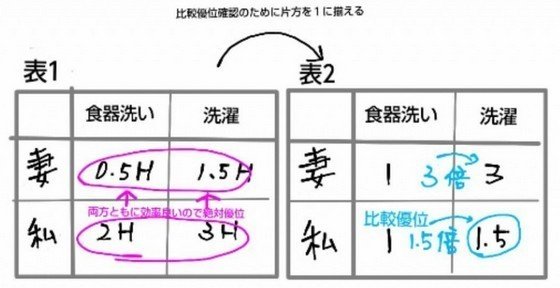

そこで、私と妻の能力の差を表に示してみた。

妻は1回の食器洗いを30分、1回の洗濯を1時間30分でこなせる。

私が食器洗いをすると2時間かかり、洗濯は3時間かかる。

私は比較的、食器洗いの方ができると思っていたが、それでも妻には勝てない。これは絶対優位ということだ。

私の比較優位は逆?

私は食器洗いの方ができると思っている。だから、私が手伝うのはいつも食器洗いだった。

ここで、比較優位について考えてみる。比較優位を考えるために、表2のようにそれぞれの生産性の比率を割り出して見る。

妻は、食器洗いの生産性を1とすると洗濯は3になる。

私は、食器洗いの生産性を1とすると洗濯は1.5だ。

この場合、「私は洗濯に比率優位をもつ」という。

なお、比較優位では、すべての財(サービス)に比較優位を持つことはない。つまり、私が「洗濯に比較優位をもつ」ということは、同時に「妻は食器洗いに比較をもつ」ということができる。

何故、貿易がスゴイのか

それでは、貿易がスゴイ理由を考えてみる。

比較生産費説では、各国か比較優位をもつ財(サービス)に専念し、足りない分を補いあえば両国の総生産性を上げることができる。

家事に戻って考えてみよう。

一週間のうち家事に割ける時間は、妻が15時間、私は12時間であった。

あるとき妻とケンカしてしまい、自分のことは、自分でやれ!となってしまった。妻は食器洗いを12回、洗濯を6回できるが、私は、食器洗いを3回、洗濯を2回しかできない。

夫婦合計では、食器洗い15回、洗濯8回となる。

その後、仲直りし、助け合い(貿易)をすることになった。

私達は、リカードが言うことを信じ、私が今まで専念していた食器洗いでなく、比較優位をもつ洗濯に専念することにした。

そうすると、あら不思議。

妻は食器洗いを18回、洗濯を2回、私は食器洗いをせず、洗濯を4回やれた。

つまり、夫婦合計では、洗濯の回数を減らさずに食器洗いを12回から18回に増やすことができた(表3,4を参照)。

これが、リカードの比較生産費説である。

ちなみに、比較優位を無視して、今までどおり、私の直感に従って食器洗いに専念していたら、回数を増やすことはでていなかった(計算してみるとわかる)というところが重要なポイントだ。

要するに、「自分が得意かどうか」「自分にとってどうなのか」は関係ないと言うことです。自分一人だけが調子よくても、チーム全体、組織全体で見た場合の総合的なパフォーマンスが最大値でなければ意味がありません。それぞれ個々の生産性を比較した時、相対的に見て、より効率が良い方に任せた方がより高い成果につながるに決まっている、という考え方です。

日本ではついつい自分本位に考えてしまいがちですが、俯瞰して全体の要員配置を見た時、もっと効率よく進められる構成はどうであるべきか?という考え方は、効率性のパフォーマンスだけでなく、「仕事の質」にも大きな影響を与えることになるため、注意しておくといいでしょう。

余談

個人的にはこのように

「それは自分がやった方が速いから自分がやりますよ。

その代わりこちらをお願いできますか」

みたいな、お互いに領分を分け合って、それぞれがそれぞれの役目を果たすように活動し、パフォーマンスを最大値化するのが、組織運営の面白い部分…ある種の醍醐味だと思っています。そう言う一人ひとりが自律した環境で仕事をするのが、私の夢…でもあります。

それゆえに、個人主義的な人たちが組織を侵食し、好き勝手にふるまっているのがどうにも好きになれません。甘えてもたれ掛かったり、あるいは足を引っ張りあったりなんてのも正直しんどいです。

個人事業主の集合体みたいな組織って、いわばただの烏合の衆なんですよね。どんなに一人ひとりが優秀でエキスパートであったとしても、たとえば組織活動で「ムカデ競争」や「二人三脚」のような息をピッタリ合わせた連携を求められると、すぐにボロが出てしまいます。

それに

1人でできることを2人になったら、成果も2倍になる!

って組織にする意味あるのかな?ってのも考えてしまいます。いや、意味なくはないでしょうけど、別に会社とかチームや組織にする必要性を感じません。

1人でできることを2人になったら、成果は3倍になった!

ていう「組織化」ならではのメリットがあるから、わざわざ組織にするんじゃないのかな?と考えてしまうのです。そういう組織となるように役割分担が行われているのが一番の理想かなって思ってます。

でも、組織にすると、高給取りなだけで組織の足を引っ張る人って出てきますよね。一般に「老害」とか「妖精さん」と呼ばれるような人たちだったりがターゲットにされがちですが、年齢層や役職に関係なく、どの層にもいらっしゃるのではないでしょうか。

その判断基準は、結局のところROI(投資利益率)…言い換えるなら費用対効果になるのだと思います。

一人ひとり、自らの役責をしっかりとこなし、自らに支払われる人件費にみあったパフォーマンスをしっかり出せるようになること(ROI≧1となること)を最低限度の条件とし、そのうえで、組織であるからこその強みを活かして、人数以上の価値ある成果を上げられるようにすることが、本当の意味での『組織運営』『チーム運営』だと思っています。

いいなと思ったら応援しよう!