新人育成に必要なのは新人への敬意

そろそろどこの企業でも、新人として受け入れる内定者?確定者?たちも出揃ったところでしょうか。例年通りであれば、4月にはまた多くのご同輩が増えることになるでしょう。

その瞬間からかれらは「学生」「社会人候補」から

「社会人」

となり、所属する企業から報酬をもらう立場となります。その報酬は当然先輩社員たちが稼いできた売上の中から捻出されることになります。いわゆる経費…人件費が増えるわけです。

売上-経費=利益

であり、多くの生産部門が企業から与えられた目標が「利益〇億」といったように定められている以上、どの部門でも「新人には早々に稼げるようになってもらいたい」と考えます。利益が目標値を下回れば、部門としての評価、上司としての評価にも影響を与えるからです。

まぁわかりやすく言えば、「自分の評価のため」に新人に稼げない期間の猶予を与えたくないわけです。当然、ほとんどの企業では配属直後から新人を頭数として考えていないと思います。原価も0として計上しているところも多いでしょう。

ですが、そんな事情とは関係なく上司や既存社員は新人に「早々に稼げるようになってほしい」と思っています。仮に企業から求められる原価が0でいられる期間が一定の間設けられていたとすると、その間に新人が売上をあげればその売上はすべて利益に還元することが可能になるからです(要はセコいことを考えているわけです)。

結果、新人教育を生産部門の人たちに任せようとすると、彼らは自分たちの部門でやってることを段階も踏まずにとにかく徹底して覚えさせようと詰め込み教育を実施しようとします。

IT企業であれば、「IT企業はプログラミングだけで成り立っているのだ」といわんばかりにいきなりプログラミングから教えようとしているのではないでしょうか。

論理的な考え方の癖をつけさせることもないままいきなりプログラミングを体験させても「楽しい」とは思うかもしれませんが、いかんせんアルゴリズム自体が脳内で構築できないので、修得するのにどうしても時間がかかってしまいます。

設計された概念から翻訳する手続きを踏まないから、設計そのものを軽視することにつながりかねませんし、軽視すればするほど日本語で説明された仕様、機能や処理などをプログラム言語に翻訳する際にノイズが入りやすくなって、結果的に潜在的な相互不理解によるシステム障害などを誘発させてしまいかねません。

そうせずに済むのはコミュニケーション能力が優秀な一握りの新人だけです。ちょっとでもコミュニケーションに不安を抱えている子はどこかで伸び悩むことでしょう。

そんな状況であるうえに、先輩や上司の中には

「今時の若いもんは~」

「自分が新人の時は~」

など、どの時代でもよく耳にする言葉だと思いますが、そんな常套句でさらに新人たちを混乱させようとします。

私自身も今年で48歳。普通に考えれば同じセリフを言いそうな年代ではありますが、同じことを言って現実から目を背けるわけにはいきません。

当然私たちの世代と今の新人とでは条件が全く異なります。私たちが新人だった頃の話をしても、それがイコール「同じようにやれ」という話にはつながりません。そんな話を聞かされても新人たちは同じことができるでもなく余計な混乱を誘発させるだけになってしまいます。私たちの新人だった頃の話なんて笑い話くらいにしか使えません。過去の栄光を誇るために使うものではないのです。

そうした「当たり前」を理解できず「部下が言うことを聞いてくれない」「何度指導しても予想より成長していない」など、ジェネレーションギャップをなかなか受け入れられずに悩んでいる管理職の人達も少なくないはずです。

新人育成は特にそうですが、社会人になってからの「人材育成」は

「成長させる」

ことを目的にしてはいけません。

「よりスムーズに成長してもらう」

ように環境や条件を整え、誘導することです。

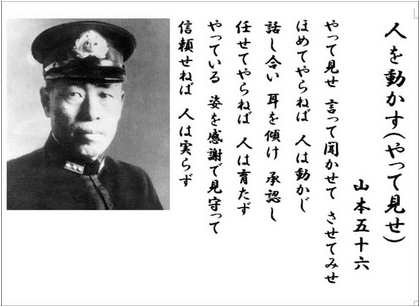

山本五十六と言う人物をご存知ですか?

日米開戦時、日本海軍・連合艦隊司令長官を務めていた方です。

彼には非常に有名な名言がありますよね。

いい言葉ですね。

私自身の人材育成指針そのものでもあります。

この名言は、ビジネスの場だけでなく子育てにも共通していえるでしょう。この名言を現代風に解釈すると次のようになります。

1. まずは自分がやっている姿をみせる

2. その過程や気付いたことを具体的に教える

3. 理解の度合いを知るために本人にやらせてみる

4. 良かった点を褒めてあげる

この4つの行程の後、最後に「改善点を伝えてあげる」。

教えることと同じくらい、認めるべきは認めてあげ、褒めるべきは褒めてあげることが大事なことだと言っています。褒められ慣れていない子には、直接的な誉め言葉を用いるのではなく、感嘆するといいでしょう。

「すげーなぁ!」

「やるなぁ!」

最近の人たちは褒められなれていない人も多く、直接的に褒められる言葉よりも、素直に称賛される方が受け入れやすいようです。一方的なコミュニケーションに落ち着かせずに、褒めることで相手のモチベーション向上につながり、もっとがんばろうと自発的な言動に導くことを意識しましょう。

山本五十六の言葉にも

「やっている 姿を感謝で見守って

信頼せねば 人は実らず」

とあるように、彼らには「やらせている」という解釈ではなく「やってもらっている」「頑張ってくれている」という認識を持たなければなりません。特に経営者や管理職はそうあるべきです。少なくとも私はそう思って彼らに接しています。

もちろん経営者や管理職が新人より偉い立場にいるのは当然です。

高い能力も有していることでしょう。

ですがそれは驕っていい理由にはなりません。

経営者や管理職自身が企業にとって要らない存在だなんてことはありません。必要な存在です。ですが、彼ら自身が「企業の利益をあげる」わけではないのも確かです。

利益をあげてくるのは、常に現場の最前線で稼いでくる子たちです。かれらが稼いできてくれているからこそ企業は存続できるわけですし、稼いできていない間接部門や管理職、経営者への報酬も支払えているのです。

仮に彼ら新人たちが20歳も30歳も年下だったとしても、仮に彼らがつい先日まで学生だったとしても、それで侮っていい存在になることはありません。彼らに努力してもらい、稼いできてもらわなければ企業は成り立たないのです。そういう相手に対して、感謝することや敬意を払うことは当然のことなのです。

たとえば、私は長く開発自体をおこなう機会が無くなってしまいましたが、

今でもトラブルが発生した際、求められると最前線に立つことがあります。

たぶん、トラブルプロジェクトの中に入った際には常にプロジェクトメンバーのなかでも一位二位を争う過酷なポジションを務めてきたと思います。

もちろんプロジェクトメンバー一人ひとりにも解決のために動いてもらいますが、その過程で方策を検討し、メンバーに伝え、情報を整理し、資料にまとめ、場合によっては顧客に説明し、且つすべてを論破し、納得を引き出すために徹夜を繰り返すなんてことも普通に行ってきました。

(やらされているわけではないですよ?)

これは私自身が"他人を指導する"上で1つの決め事を作っているためです。

それは

「他人に偉そうにするなら、

まず自分が率先躬行できなくてはならない」

「口先だけで実行できない豚に成り下がりたくない」

です。これは、今まで2~4社目を手掛けてきたなかでラインマネージャーへと昇格する際に、上司や経営層の前で所信表明をする際にも常々言ってきました。

そのなかには「有言実行(約束は必ず守る、実現する)」とも言ってきましたので、その名の通り自らやって見せるわけです。

こうしたことは上司⇔部下のビジネスの場だけでなく、親⇔子の子育ての場面でも一緒であるといえます。私自身、子供の頃から「大人の嘘」が大嫌いでしたので、

「極力、嘘はつかない」

「嘘をつくなら、最後には本当にしてしまえ」

と常々自らに課しています。

そう思うようになったエピソードは他愛のないきっかけでした。

「夜に口笛を吹いたら、蛇がやってくる」

「雷が鳴ってるときにお腹出してたら、おへそを取られてしまう」

こうした迷信を使って子どもを躾ける…というのは昔から存在していたことですが、冷静に考えてみたらどうでしょう。

嘘ですね。

大嘘です。

子供を正しく躾けるために、なぜわざわざ「嘘」を用いる必要があるのでしょう。大人は子供に平気で「嘘をつくな」と偉ぶるくせに、その大人はこぞって子供に嘘をつくのです。しかも、多くの大人は卑怯にも言い訳を行い、自らを正当化しようと躍起になります。

もちろん躾のためなのでしょうが、その躾のために子供たちに対して「大人になったら、嘘をついてもいい」と言っているわけです。大人にその意思はなくても、子供は潜在的にそう解釈するでしょう。

人の背を見て育つ

が本当であれば無意識のうちにそうなっていくはずです。

だから、子供は

「大人になったら平気で嘘をつく」

わけです。周囲を見回してみてください。生まれてこの方「嘘をついたことがない」大人を見たことがありますでしょうか?

優しい噓、誰かのためになる嘘ならまだしも、

言い逃れや他責のための醜い嘘

自分が得するためだけの強欲な噓

他人を傷つける嘘

をついてきた人も多いことでしょう。実際に他人を傷付けたり、迷惑をかけていても当の本人が気づいてない、ロクに気付こうとしていないことだって多々あるのではないでしょうか。

たとえば学校に行きたくないから仮病をとった。「誰にも迷惑かけてないじゃん」と思っているかもしれませんが本人が気づいていないだけで、そのせいで親は仕事を休まなければならなくなって社内でギクシャクしてしまった…なんてことになってるかもしれませんし、学校では別の子が当番を肩代わりなければならなくなった…なんてことになってるかもしれません。

私の持論ですが、子供が中学生/高校生あたりの思春期になって反抗的になりやすいのは、そういう大人の身勝手な理屈で子供の頃からずっと圧迫し続けてきたことに対する当然の反発なのだと思っています。

小学生まではさほど反抗的ではなかったのに、急に中学生/高校生の頃に多くなり始めるのは、交友関係や活動範囲が広がり、視野が広くなったことで、親や周囲の大人たちがどれだけの「嘘」をついて自分たちを押し込めてきたかが見えてきたことによる反動が大きくなるタイミングだったのではないでしょうか。

私自身、子供のころからなんとなく空気を読んで自分の心を押さえつけることが多かったので反抗期はありませんでしたが、その反動からか自らも含めてあまり大人そのものを良いモノと思っていません。

ちなみに、過去の新人教育でも時々ですが次の話はしていたと思います。

正しい嘘のつき方とは

・ついたその時は嘘であったとしても、その結果まで嘘にはしてはならない

嘘は最後に「真実」にしてしまえ

・いかなる嘘であっても、他人に迷惑がかかる嘘であってはならない

と言うものです。

今ではこの話をする機会もなくなってしまいましたが、最初の山本五十六の言葉にもあるように、

「やってみせ、言って聞かせて、させてみて…」

というのは、嘘ばかりついているような大人では絶対に実現不可能であると言うことは覚えておいてください。

自分はしない、自分はできないけど、

他人には「なんでこんなこともできないんだ」と当たり散らす

…どこかのブラック企業では令和のこの時代でもやっていそうな光景ですが、そんな環境では人は絶対に育ちません。育つとしたら反骨精神くらいのものです。

また、普段は放置しているくせにモチベーションが落ちてしまってからなんとか復活してもらおうと努力する上司がいたりしますが、これは逆効果です。

モチベーションと言うものには慣性の法則が適用されます。

そのため一度動き出すと、同じベクトルに加速をつけるのは難しくありませんが、反対方向に急にハンドルを切ろうとしても壊れる(こじれる)だけです。

モチベーションを落としてほしくなかったら、普段からモチベーションが落ちないように配慮しなければなりません。一度落ち始めたら無理に引き上げようとしても後の祭りです。

モチベーションが落ちるような状況を作ること自体が問題です。

褒めることでモチベーションを向上させるにしても、普段から取り組み、継続しないと意味がありません。モチベーションのベクトルが常に上がる方向を向いていなければ、上げたい時に上がってくれはしないのです。

人に何かを伝えるという場面で、相手の立場、考え方を尊重することは非常に大切なことです。

配慮できない場面に遭遇することもありますが、そんな確率は圧倒的に少ないはずです。配慮しようと思えば、配慮できるシーンの方が圧倒的に多いはずなのです。

それでもしないのであれば、そもそも人の上に立つ資格はありません。

基本は相手に配慮し、指導にせよ、育児にせよ、継続することで環境は改善することができるのではないでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!