仕事の仕方を見直す

「仕事とは?」

と聞かれると、社会人になってからの自分を思い起こして言葉を紡ぐ人が大半ではないでしょうか。色々な見方があって、私も「視点」の違いから、この問いに対してはいくつか答えを持っています。決して1つにまとめられるものでは無いでしょう。

しかし、たとえば理系卒の方や、物理学を専攻していた人はどうでしょう?

仕事の原理として、エネルギー、仕事、熱量、電力量の単位である"J"(ジュール)を学んだことはないでしょうか。

すでにもう忘れてしまったという人は、少し思い返してみてください。

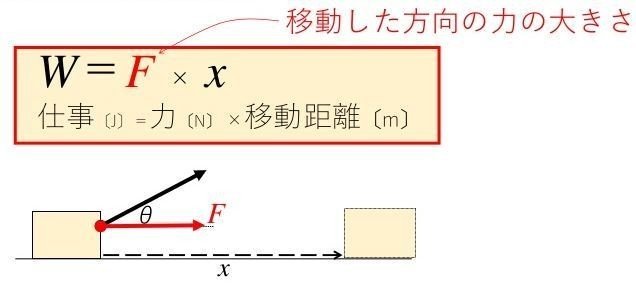

(仕事)=(力)×(力の向きの移動距離)

W = F・x(単位:J)

仕事はWorkだから、記号Wを使います。単位は先ほど言った"J"(ジュール)ですね。仕事Wは【力F】に【力の向きの移動距離x】をかけた値です。

よく【力】かける【距離】と、簡単に覚えることがありますが、本来は【力の向きの移動距離】という考え方が重要です。なぜなら、向きが正しくなければ【摩擦】によって効率が落ちるからです。学校では、たいていの場合、「モノを運ぶ」という事例に沿って出題されていたかと思います。

しかし、これを現実の仕事に当てはめてみるとどうでしょう?

力というのは、その人の能力またはその仕事に充てる能力やマンパワーだと推察されます。力の向きの移動距離というのは、手法の正しさに影響を受ける仕事に要する時間と考えます。この掛け算で、仕事が成立するのだとした場合、今以上に結果を出したいのなら

• 能力(F)を向上する

• 手法を正しくする(摩擦抵抗を減らす)

• 仕事の時間(x)を増やす

のいずれかによって「W」の値を増やす以外に手はありません。もし、今の結果がベストプラクティスに限りなく近くて満足だけれども、より短時間で効率よく仕事を進めたいのならこの3つを組み合わせて、「W」の値を変えることなく「x」の値を減らすしかないことがわかります。

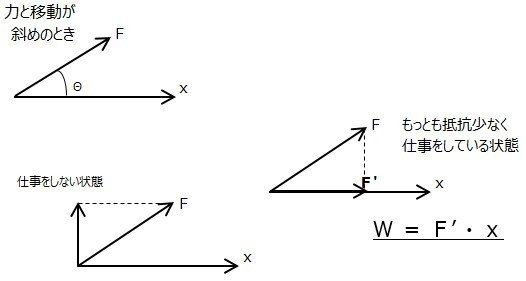

ちなみに、仕事の向き(正しい手法の選定)についても補足しておきます。

仕事は『正しい仕事の仕方』を遂行しないと、費やした能力やマンパワーが分散し、100%活かされません。必ず摩擦係数が邪魔をして、必要以上に労働力を費やしたり、目標に達しないで終わってしまうことになります。最も最適な手法、作業方法を選択することで、抵抗がなくなり、最も効率よく仕事が遂行されることになります。

つまり、向きを意識すると、さらに公式は複雑になって

![]()

という計算式で成り立つことになります。当然、仕事に対する「作業効率」は、物理学でいうところの"仕事率"の公式がそのまま使えます。

仕事率は、かかる時間あたりに要する仕事の量で算出できます。

W[J]の仕事をするのにt[h]かかる時、仕事率P[W]は次のようになります(仕事率の単位はW(1ワット)といいます)。

![]()

もし、期待された成果「W」の値が"100"であるにもかかわらず、能力「F」に対する向上努力や環境改善、あるいは仕事の進め方に対する改善が足りず、"90"しか出せなかった場合、Wが"100"でる見込みを崩さないようにするためには、もう仕事時間「x」で補填するしかなくなります。これが残業となるわけです。

能力「F」の向上意欲や環境改善、あるいは仕事の進め方に対する改善が足りず、かつ残業「x」での補填もしないメンバーは、上司やリーダーからは役立たずのレッテルを張られてしまうかもしれません。だからと言って、なんでも残業「x」で解決しようとすれば、それはブラック企業の先触れとなるわけです。

もし、期待された成果「W」の値"100"に対して、"120"の実績を出してしまったけれど、能力「F」が高いわけではなく、残業「x」を無駄に費やした結果なのだとした場合、これは、会社の経費を無駄使いしたと言う評価になります。

また、ベクトル(手法の正しさ)があらぬ方向を向いていると、残業「x」の値がどんなに高くても、結果はついてきません。頑張っても頑張っても認められない人というのは、まさにこのケースです。

それがわかってしまえば、解決は簡単。

今までのやり方(手法)「cosθ」に固執せず、別の方法に変えればいいわけです。

・適正な仕事目標(W)の設定

・それに見合った能力向上(F)の努力

・適切な仕事時間となる(cosθ が1に近くなる)ための手法(x)を選定

これらを意識して取り組み、実現できれば、最もスマートな仕事が進められるようになることでしょう(元来、働き方改革とは、これら仕事の一つひとつに対して働き方としての最適解を模索することに他なりません)。

現状が指定時間以内に期待通りとなっていない場合、それは

・仕事の仕方が最適ではない(cosθ≠1)

(無駄が多い、誤りが多い、不足が多い、etc.)

ということです。肉体的な技術が必要な職以外であれば、どの業界の、どの企業でも同じだと思います。

けれども、一般的なサラリーマン職能は、本来、言語化し、標準化することで大抵のことが『凡人でも非凡な成果を残せる』ようになっています(できないとしたらコミュニケーションスキルくらいのものでしょうか)。

ですから、言語化し、標準化しようとせず、この問題を個人努力にのみ任せようとしてしまうと、一向に改善されることはありません。あるいは、改善が思うように進まなくなるわけです。

正しい仕事の仕方…つまり最適な仕事の仕方を選び、必要な時間をかければ、正しい仕事の結果が導き出せる…と言うのは物理の「仕事」の考え方でも、ちゃんと説明できます。

私は、正しい仕事に対する評価ってこういうことなんじゃないかな?と思ってます。もちろん、ある1つの仕事だけをみて評価するものでは無いと思いますが、一つひとつの仕事に対してはこのような計算式でいいのではないでしょうか。

・キャリアを意識した「適正な仕事目標」の設定

・目標を達成するために「見合った能力向上」の努力

・適切な仕事時間となるための「最適な仕事の進め方」を選定

そして、それらが行われているかどうかを、成果で判断するわけです。3つの目標があれば、その中で最高値を採用するのか、平均値を採用するのか、あるいは目標の内容によって重さが変わるのか、それは評価制度に因るのかもしれませんが、成果オンリーではなく、成果を上げたうえで、その努力の仕方や目標設定のあり方まで目を通すようになれば、本当に組織にとって、役割にとって必要な人物が配されるのではないでしょうか(個人的には、そこに人間性とか、人間としての品位とかも評価に加えたいところですが)。

いいなと思ったら応援しよう!