仕事のはやさにおいて共通するマインド

本当に仕事が早い人と、仕事が早い人と思われたい人との決定的な違いは

マインドにある

と言います。

忙しい日常を送るビジネスパーソンのなかには少しでも仕事を早く片付けたいと考えている方も多いでしょう。そして作業効率をあげるためにスキルを高めたり、身の回りの整理整頓を心掛けたりと工夫しているのではないでしょうか。

しかし、本当に仕事が早い人は意外と自分の作業効率をあげるという意識も、少しでも早く帰ろうという意識ももっていないものです。別に延々と仕事がしたいわけでもなく、そういうところに意識を置きっぱなしにしていないということです。

仕事が早いという自覚がない理由

これは「はやさ」に限った話ではありませんが、徹底して何かを突き詰めようとする人にあまり自覚はありません。そうすること自体を目的としていないからです。

本当に仕事が早い人が日常の業務のなかで考えていることは、

「いかに効率良くチームの目標を達成するか」

だけです。それ以外はただの手段でしかありません。手段の1つとして自分自身の作業スピードを上げているに過ぎず、他の手段でも実現可能であれば選択肢は1つと決めつけることもありません。

そもそもビジネスにおいて1人でできる仕事なんてないわけですし、計画をあらかじめ立てる以上は計画通りに遂行すればいいだけですから結果的に「予定より早く終わったな」と思うことはあっても、「早く終わらせよう」とは考えません。自分一人だけが計画より早くてもいずれ自分以外の誰かがボトルネックになって結局待ちが発生することを理解しています。

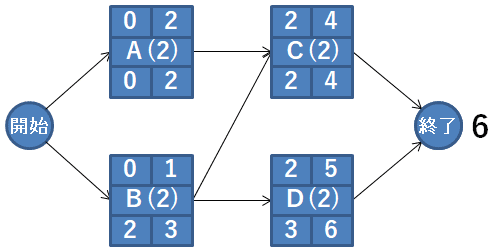

プレジデンスダイアグラム法(PDM:Precedence Diagramming Method)やアローダイアグラム法(ADM:Arrow Diagramming Method)に従ってチーム活動の中で効率的に進められていさえすれば、誰にも迷惑をかけることもなく仕事は正確に運用できるのは昔から言われていることです。

このような図を見るとわかることがあります。

それぞれA→B→C→…と仕事というのはタスクが連綿なく続いていくものです。そしてそれぞれのタスクは必ずしも自分一人だけで行うものではありません。必ず自分以外の誰かが担っている部分があるものです。

たとえばメール。

こちらがどんなに素早くメールを送っても、相手が期限ぎりぎりまで返してくれなければ次のタスクに進むことができません。

「本当に仕事が早い人」と「仕事が早い人と思われたい人」の違いというと似た印象を抱いてしまいますが、自分の仕事に集中するためのマインドとチーム全体で目標を達成するマインドの間に大きな差があるのは容易に想像できることでしょう。

このように本当に仕事が早い人は自分が仕事が早いかどうかというマインドをもっていないため、その自覚をまったくもっていないと言えます。持つことに意義を感じていないのです。なぜなら、自分一人だけの仕事が早くてもチームとして期限に間に合っていなければプロジェクトなどの活動では失敗となりますし、その結果お客さまの信用も失うことになってしまいますし、当然チームとしての評価は決して高くはなることはないからです。

マインドを変える意義

いかに効率良くチームの目標を達成するかというマインドをもつと、仕事を早く進めるテクニックにも違いが生まれます。

一般的にはExcelやWordなどのパソコンに関するスキルを高めることや、身の回りの整理整頓をして集中しやすい環境を作ることが「仕事を早くするためのテクニック」とされていますが、それは個人の生産性向上のためにしか使えません。

しかしもう少し広い視野で所属している部署をチームとして考えると、

日頃のコミュニケーション

の質を向上することこそが仕事が早い人になるためのもっとも効率の良いテクニックと言えるでしょう。

何でもかんでも誰かに仕事を押し付けていれば、押し付けられた人がボトルネックとなって回らなくなった時点でチーム活動すべてに影響が出ます。

何かを他人に依頼するとしても「どうなればOKか」をあらかじめきちんと伝えておくことや、「どうすればOKになるか」といった具体的手順を伝えておくだけでもパフォーマンスは劇的に変わるはずです。

また、自分だけが楽できていればいいや、自分だけが定時で帰れていればいいやと言う考え方ではなく

自分の苦手な部分は自分よりスキルのある人に任せる。

その代わりに自分がスムーズに行える業務を請け負う。

といったごくごく常識的な役割分担を今一度考えてみることで、所属する部署にとっても、会社にとっても、そしてお客さまにとっても効率の良い本当に仕事の早い人になることができるでしょう。

チームの効率を考えるということは、チームの役割が平準化されていると言うことです。誰かに一方的に負担を寄せるようなことが無いと言うことです。決して「自分さえ問題なければ、誰が不幸になっていようが関係ない」と言うものではありません。

これまで新人教育や中途採用者の教育でも毎回同じことを言ってきましたが、コミュニケーションの本質とはしゃべることでも、聞くことでもありません。

必要十分な情報を共有すること、共有した情報を継続すること

です。

様々な手段を講じてコミュニケーション情報が共有されていれば、常に上司、部下、リーダー、メンバーそれぞれの状況が共有できていて相互にフォローしあったり、疲弊する人が出たりしないようになっているということです。そのなかで最も効率の良い体制が敷かれているということでもあります。

業務バランスの軽重や待遇の公平性などにおいて、誰かが陰で不満を持っていたり、不幸になったりすることが無いということです。逆にそれができていないリーダーなどがいると必ず不平不満を持った部下やメンバーがその下にいると思っていいでしょう。

離職率や精神疾患者が多い組織は、そんなリーダーを抱えるというだけで年間何百万、何千万もの採用コストや育成コストをドブに捨てているという自覚を持つ必要がありますね。

いいなと思ったら応援しよう!