失敗を学ぶ効果

失敗から何も学べない人間はもう何も期待できない。

いつしか私はそう考えるようになりました。

考えても見てください。

人はどんな時に大きく成長するか。

ちょっと学生時代の勉強を思い起こしてみましょう。

「問題を解く」

たったそれだけのことですが、すでに解けるだけの能力を持っている人はもう能力があるわけなので成長しません。言ってみれば、

はじまりの街でLv1のスライムを狩っても

Lv20にもなっていると経験値が入らない

という状態と同じなわけです。そりゃー、成長するはずもありません。

じゃあまだ解けない能力だったら?

そうです。

「解けない」「間違う」

といった未熟な状態にあり、何度も失敗し、間違い、「あ!そういうことか!」と理解に至って初めてそこで『成長』を経験したはずです。

どんな些細なことでも

・既に失敗しない状態にあれば、成長しない。

・苦労する、失敗する等があって初めて成長できる条件が整う

わけです。もちろんまったく成長しないとは言いません。どんな成功にも「完璧」と思い込むことはできても、実際に完璧というものは存在しません。どんなに完璧と思っていても時代が進めばいつか誰かがより良いものを発明したり、発見したりします。成功からも貪欲に改善する意思があれば学べるものはあるでしょう。

しかし、失敗から学べるそれと比べるとやはり多いとは言えません。

成功から多くは学べない。

私たちは失敗したときに、いちばんよく自分について学ぶ。

だから失敗を恐れるな。

(ロバート・キヨサキ)

うんと失敗せよ。

成功から新たに学べることはない。

(榊原英資)

失敗を楽しんで、失敗から学びなさい。

成功からは学ぶことができません。

(ジェームズ・ダイソン)

過去、色んな人が言葉を変えつつも同じようなことを言い続けてきました。

そもそも成功の要因というのはとても分かりにくい面があります。

また、成功するとその理由を突き詰めて考えないので、人はあまり成長しません。特に日本人は「結果良ければすべて良し」という要因分析を放棄した考え方が昔から根付いています。成功するとますます要因が特定できにくい人種だと言ってもいいでしょう。

一方、失敗すると『失敗の原因』を突き詰めて考えるし、考えようとする人が出てきます。実際、失敗は「期待通りの結果にならなかった」ため成功と比べるとどこに「期待通りでないプロセスがあったのか」が特定しやすく、客観的に特定することさえできれば、非常に多くのものを学び成長します。

失敗は

「(違う失敗はするかもしれないけど)再度同じ失敗しない」

という成長を得るための最大のチャンスなのです。

ゆえに失敗情報をきちんと学習しておくと、次の失敗に遭遇しても致命的な痛手を受けない、あるいは受けにくいというだけでなく結果的に『成功』というゴールまで最短・最速で達することができるようになります。少なくとも同じ失敗を経験しなかった人よりも一歩抜き出ることになります。

もちろん、体感するだけでそこから学ぶ姿勢がなければ当てはまりません。

さらにいえば、常に経験だけから学ぶ必要もありません。

という言葉があるように、他人の失敗、過去の失敗から学び取ることもできます。常に我が身で試す必要はありませんし、それに固執すると「経験」できないことは一生学ぶことができず、いずれ致命的な失敗をしてしまいかねません。

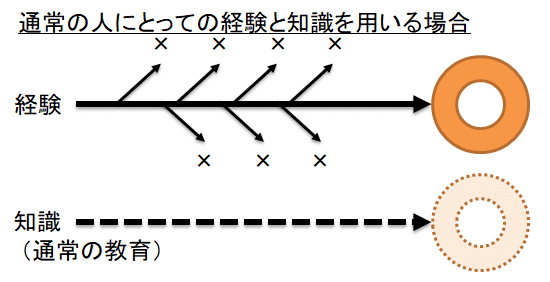

通常の人聞は、失敗を一つずつ経験し、失敗しては別の道に行きまた失敗し、それを繰り返して元に戻って進んでいきます。そしてついに所期の目的を達して成功するまで、経験を積み重ねます。

私が人前で教育だの、研修だのをするのもひとえに

「私と同じ経験をしてほしくない」

からという側面もあります。

もちろん当人が望むなら止めようとは思いませんが、私が経験してきた「自分の失敗」「他人の失敗」によって引き起こされた感情な労働環境は、産業医に

「よく生きてますね…」

と何度も言わしめるほどのものもありました(まぁ4回くらいですけど)。

それをあえて経験したい…という人は、私の個人的な感想では「いないんじゃないかなー」と思うわけです。不思議とメンタル疾患には縁がないらしく、多くの人が潰され、疾患になり社会復帰も難しくなった人が出ていく中で、またもや産業医に

「なんで平気なんですか…」

と言わせてきました(3回くらいですけど)が、他の人たちが同じようにそこまで精神的苦痛に対し皆が皆鈍感とも思えません。だからこそ、同じ状況には決してさせたくないのです。自業自得な人にまで情けをかけるつもりはありませんが、それに巻き込まれた不幸な未来あるエンジニアまで潰したくはないんです。それがこの業界で20年以上やってきた年長者の責務かなー?とも思うわけで。

ゆえに私の経験…他人から見れば私の歴史から何かを学び取ってもらい、それを糧にして同じ轍を踏まなくていいようにすることが、私の教育研修を実施する意味であり目的でもあるわけです。

まぁ相当ネガティブな理由によるものですね(笑

一方で通常の教育では、成功するように多くの知識を人間に授けます。

ここでは失敗の存在を前提せずに、こうやればうまくいくという成功への一本道を教えるのみです。

ですが、そのような教え方ではその道を行けば実際は必ずわき道にそれて失敗をします。なぜなら理想通り、想定通りのシチュエーションに出逢うことはほぼ100%存在しないからです。

特に「プロジェクト」という存在には常に

不確実性

がつきまといます。理屈だけを頼りにすると必ず理屈倒れとなる日が来ます。

もしそうした不確実性の先で失敗や問題にぶつかった時、その失敗に対する知識がなければ「行き当たりばったり」の経験を通して進むことになります。

失敗に対して正面から向き合ってこなかった人は、とかく失敗時の対策に「技」や「知恵」、「コツ」を使いません。常に力業でなんとかしようとします。

トラブルプロジェクトの多くでも見てきましたが、そうした際によく使われるのが

人海戦術

です。最もリスクが大きく、最もコストを費やす解決方法です。失敗慣れしていない人は常にこの手法を好んで用いようとします。

人海戦術や戦力の逐次投入は戦線を拡大しやすく、さらなる疲弊を招きかねない危険な策です。戦争においては多くの場合が愚将の採る手段でした。

それはビジネスにおいても同じです。

人海戦術とは、

大勢の人手を使って、作業などを押し進める方法。

機械などを使わず、人員を次々と投じて行うこと。

です。戦争の場合であれば、それなりに訓練された人を投入するのでしょうし、物量的に大きな開きが作れるのであればそれもアリかもしれません。しかし、ビジネスではそうもいきません。

・過去の経緯を知らない

・業務内容に精通していない

・目の前の作業や書式などに慣れていない

などによって、従来のメンバーと比べてもパフォーマンスは相当低いはずです。仮に5人で担当しているプロジェクトで、倍は必要だからと10人に増やしても、追加された5人が既存の5人と同じパフォーマンスになることはありませんし、品質にも不安が出てきます。盲目的に追加したところで傷口を広げるだけにしかならず、想定以上の赤字が拡大することでしょう。

常に売上や利益を心配しすぎて戦力を最低限数だけ逐次投入する方法も拍車をかけて物事をよくない方向に押し進めます。パフォーマンスの予測もロクにできないのですから、最低限数だけ足して「今週中にできます!」と言っても実際には6割程度しか進まず、またパフォーマンスを見ようとせずに足りない最低限の人数だけ追加…としていれば、いつまで経ってもまともな見積りはできません。

このように、失敗に対して正面から向き合ってこなかった人たちによって行われる「成功するためのごく一部の知識」を中心として、失敗の事例や失敗から学べるノウハウを教えようとしない通常の教育やOJTでは、ほとんど無力で真に成功に至る道筋とはなりません。

失敗から学んでいるかどうかは、PDCAサイクルを実現できているかどうかでわかります。

たとえばプロジェクトの振り返り。

実際に実施しようと取り組む企業は多いと思いますが、ただ振り返って「利益目標達成したから問題なし」と思っているだけの振り返りはまったく意味がありません。

ですが、欧米はともかく日本の場合は振り返りを「褒める場」か何かと勘違いしている人が大多数のため、まともな効果を得られません。

「上手くいった場合は、上手く言った理由を」

「上手くいかなかった場合は、上手くいかなかった理由を」

分析し、次に活かすための場であって、誰かを褒めるものでも、結果が良かったかどうかを評する場でもありません。どんなプロジェクトでも完璧になることはないのですから、より「改善」すべきポイントは何かないか真摯に探そうという姿勢で臨まなければ効果は得られません。

そういうと、多くの人は「結果良ければすべて良し」とか「問題が無かったので…」といってまともに取り合おうとしないんです。だからいつまで経ってもそこから何かを学べませんし、次に活かせません。内々で発生した失敗は隠そうとするし、隠しきれない問題となった時だけそれらしく振舞おうとします。

それではいつまで経っても、個人もチームも決して成長しないのですが、当の本人たちはそのことに気づこうとしません。

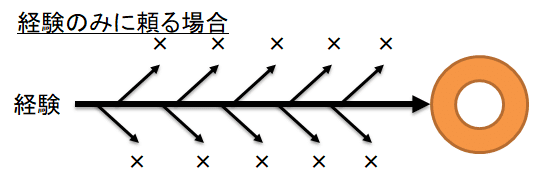

また、世の中には知識を活用せずに経験に基づく事実や事実情報をもとにした歴史に頼っている人がたくさんいます。

このような人は一つひとつの経験や事実情報から知識を学びとってそれを活かす努力をしようとしていないため、次から次へと失敗を経験し、たまに運よく成功するという経過をたどります。効率が悪く、成功した場合にも成果は小さい、あるいは成功の直前で時間切れの可能性もあります。

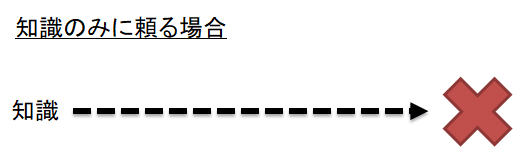

逆に、知識のみに頼ろうとする頭でっかちの人がいます。

こうすればうまくいくはずとか、こうしてはいけないとかいろいろな知識を持っている人です。仮想演習をやってはその困難な点を見出し、失敗を結論づけて行動に移しません。なにも行動しないのだからなにも成功しないわけです。

どんなに頭が良くても、どんなに能力が高くても、個人の活動による結果や実績が伴わない人はこの傾向が強いと言えるでしょう。

失敗を正しく活かすことは、個人の成長はもちろんのことながら

「同じ失敗要因の轍を踏まなくなる」

ことでチームや組織、企業としての「失敗要因」を1つ塗りつぶすということでもあります。言い換えるなら、

「赤字化する(利益率を低下する)要因」

を1つ減らす行為でもあります。どんな些細なことであっても失敗した数分だけ全て活かす取り組みさえ実施していれば、数年~十数年のうちに主たる失敗要因はすべて潰し込めていたかもしれません。

そうすれば数千万から億単位の赤字を生み出すようなトラブルなんてそもそも発生せずに済んだかもしれないんです。

考えてみてください。

トラブルを1件も起こさなかった場合の効果というものを。

今までトラブルによって費やしていた経費は全て純利益へ還元できます。

トラブルに費やしていた時間を他のプロジェクトに移行できます。

冗長工数を使わず、スケジュールを圧迫しないため、過負荷が減ります。

失敗にかかる諸々のストレス要因が減り、エンゲージメントが向上します。

これだけでも、企業にもたらす恩恵は如何ほどとなるでしょう。

『失敗から貪欲に学び、活かしきる』

たったそれだけで企業貢献度は他の追随を許さない成果となるのではないでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!