006 猟師の友人宅で鹿肉を食べる / 岩美からカリフォルニアを想って / Money Ball

春先の岩美の海は透明で穏やかだった。

東京・大阪等の大都市の後に訪れたこともあって、鳥取県の岩美の静かな自然は文字通り我々夫婦に安らぎの時間を与えてくれた。

岩美には猟師を生業にする友人がいる。

正確に言えば、彼は猟師になった。

10年以上前はベンチャー企業の重役を務めながらミュージシャンとして音楽活動をしていたけど、突如会社を辞めて、ギターを手に放浪をはじめた。

その放浪の果てにパートナーとの出会い、結婚。

何かを習得しようとトライした時の彼の習得速度さは、尋常ならざるところは昔からあったけれど、まさか罠猟や山のことを学び、本当に猟師になってしまうとは。

岩美の山間の古民家をじっくりと自分で改築しながら、これも問い合わせたり勉強したりで、五右衛門風呂まで作ってしまったらしい。

猟師業のかたわら、また造園や、WEB製作、音楽制作などを手掛け、美人の奥様の方も、陶芸・写真・ステンドグラスまで製作する多才っぷり、愛らしい腕白坊主の子供3人、猟犬のセバ太君と共に暮らしていて、全くたいしたものだなぁと感心する。

山に分け入り、罠を仕掛け、鹿や猪がかかる。野菜やキノコを採集して、時には海の幸を得ようと潜りにいく。

勿論彼等は生活の必需品は購入もするし、何から何まで自給自足というわけではないのだけれど、生活の中で自然からの贈与をより新鮮な状態で享受する機会は、僕のそれとは比較にはならない程多い。

猟でとれた鹿肉を彼自身の手で捌き、山の幸と一緒に並べて夕食をにぎやかに囲む。10年以上ぶりの再会を祝う。

僕の妻(アメリカ生まれのアメリカ人)は普段、肉をほとんど食べない人だけれども、この新鮮な鹿肉だけは、どんどん食べていた。鹿を食べるなんて想像もしたことなかったそうだ。

しかしこれはたしかに、これは美味しい。

鹿肉=臭い肉、という都市部生まれの僕の持っていた偏見は完璧に覆された。やらかく、食べやすく、美味しい。

友人は浦安市、僕は大阪市、と二人とも都市出身だけれど、、

僕にこんなワイルドな暮らしが出来るだろうか?(いや、できない)。

岩美からカリフォルニアを想って

岩美は鳥取県のなかの郡。

僕のいるロサンゼルス(Los Angeles County)もカリフォルニア州の中の郡。写真やTVの中で紹介されるエリアは、ビルの立ち並ぶダウンタウン(DTLAとも)やハリウッドなどのあるロサンゼルス市(City of Los Angeles)。

日本語で言えば同じ郡だけれども、

面積で見ると岩美は122.32km²、ロサンゼルス郡は12,308.46km²。

可住地面積で岩美は22.9 k㎡とロサンゼルスは9,861,224km2。

人口では岩美が11,079人、ロサンゼルスは9,721,138人。

そもそもカリフォルニア州は日本の国土よりも大きい。

友人と僕は、サイズも生活スタイルも違う二つの場所に住まい、そのスタイルの差をネタにしながらも楽しく夜は更けていった。

新参者たち

友人の家への訪問前にお互いの家族写真をメールで送りあった時に、彼は僕が送った家族の写真にとても驚いたのだという。

カリフォルニアでは多様な人種が交じり合う家族構成になることも珍しくはないけれど、確かに我が家は人種が入り混じっておりカラフル。

ハワイ系、インド系、アフリカ系、そして僕はアジア系(顔は黒塗り)

僕とインド系の義兄以外の家族は皆ロサンゼルス生まれだから、土地の人ではある。とはいえ、そもそもカリフォルニア住民は3世代おじいさん・おばあさん位さかのぼると、だいたいが移民。先住民以外の人は先祖は全て移民(何万年単位でみると、先住民もユーラシア大陸から来た人ではある)。

世界の各地から移り住んできた新参者の子孫たちがが3世代4世代と経つうちに、上の写真のように多様な出自が混ざり合った家族となり、今から10年前に渡米して来た僕がそこに加わった。

誰も移民のことを余所者とは思わないのは、僕も含めてそもそも他所から来た者だからで、おじいさんあおばあさんが新参だったことの話もなんとなく知っている。多様性とか言う言葉が謳われるのもやっぱりそうした事情による。

生活上出会う人達のルーツがそれぞれバラバラだから。

常識そもそもバラバラだから。そうしたことで他者理解へつながる、開かれた態度は確かにある。それは「出自を問わない」という態度として示され、そしてまた「土地に縛られない」という発想もつながっている。

しかしながら、そもそももこの場所は、土地のものを大事にしてきた人達(ネイティブ・アメリカン)から収奪した場所でもある。以前その場所で培われた文化、先祖からの風習をマイナーチェンジしながら後世に伝えてきたもの、それを全て徹底的に破壊しつくして更地にした後にこの街は誕生した。「土地に縛られない」という発想と「もともと収奪した場所」というのはどこかでつながってそうな気もする。

土地に縛られない、土地の因習に縛られない、こと。

それは「あなたが何年そこに住もうが、あなたの先祖がどうであろうが、新しく人が入ってきて、もしあなたが競争に負ければ、他の場所へ去らざるえなくなるということ」ということでもある。

複数の正しさが同時に存在し、お互いが常識が違うなかで少しでも共通項を持とうとする時、やたらと「権利」「契約」「お金」というものが叫ばれる。

でもそれが無ければ、流れ者が集う街は成立しないのかもしれない。

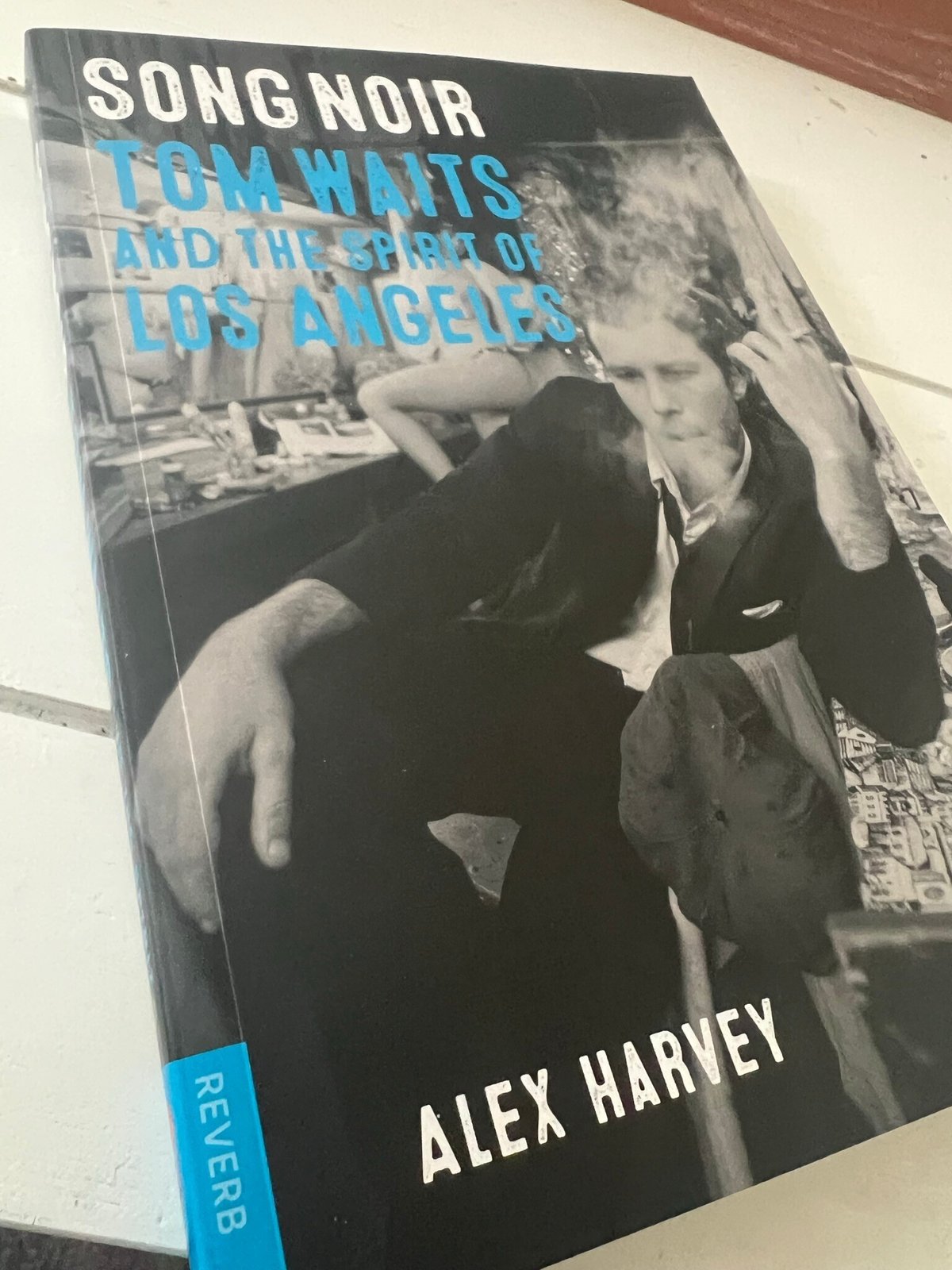

ドイツ系の母とポーランド系の父を持つ。

直接的な表現、アウトローなスタンスでポップカルチャーに影響を与えた。

自分達だけの為に野菜を作らない、ということ

アニメーション映画『オオカミ子供の雨と雪』(細田守監督)の中で、都会から田舎に引っ越した主人公一家のお母さんが、野菜畑を必死に耕すシーンがある。そこで土地の人から教わるのは「自分のためだけに野菜を作ってはいけない」ということだった。

そこで収穫した野菜や果物を自分の為だけに消費するのではなく、村のご近所さんにおすそ分けをする。そのお返しにやはりご近所さんの畑や田んぼで取れた野菜や米などを軽トラックに載せて、主人公一家の家に訪ねてくるようになる。

実際、僕の友人は鹿や猪の肉をご近所さんにわけたり、ご近所住んでいる高齢の方の家の修繕を手伝ったりしてるそうだ。

そして、やはり彼の家にも野菜や海の幸がご近所さんからおすそ分けがある。時には取れたてのカニをご近所さんと楽しんだり、季節の旬のものを共に楽しむ。そうした贈与の連鎖もまた友人の生活の中で大切なことなのだった

僕の友人もまた岩美のコミュニティの中では「新参者」だろう。

もちろん奥様がその土地の人だったことが彼にとってよかったのだけれども、彼自身もコミュニティの中でその役割を果たすことで今の充実した暮らしを得ている。

コミュニティには歴史があり、土地の神様だっているかもしれない。

そうした「その地域が大事にしてきたもの」に対してのコミットメントの度合いが、コミュニティへの参加にとっても重要だろう。そうした食べ物や修理などのやり取りを通してコミュニティ内の助け合いがある。

カリフォルニアみたいな余所者の集まりで形成された場所にだって、きっと「その地域が大事にしてきたもの」はあるのだろう。

しかしながら、

「それぞれの違いを認め合おうぜ」という約束事を持つ「土地に縛られない」人達はそもそも「基本的には過去の何かは作り替えてよい」という発想も強くもってしまってもいる。

更新、バージョンアップが基本でしょ?

みたいなスタンスが習慣の継承よりも常に先立つ。

晩年の恋人写真家アニー・リーボヴィッツはユーマニア系ユダヤ人の父とエストニア系の母を持つ

加えてそれはお金をベースにした過酷な競争社会の中で機能するために、競争に勝った者が、「権利」を得て「契約」を結び「お金」を得て、過去の因習を塗り替える。競争に勝利した者が、文字通りアメリカンドリームを称えられる、過去の考えも場所も作り替えることになる。

シリコンバレーを中心とした、北カリフォルニアのベイエリアにおいて、「人類を過去の因習から解き放つぜ系のビジネスパーソン」が沢山輩出されてしまうのはそういう事情にもよる。

それ自体に善も悪もないけれど、歴史に縛られないことの清々しさと、重力の無さからくる浅薄さ(それがカッコ良くもあり、そうでなくもあり)もまたこの土地にはいつも漂っている。

アメリカンドリームの華々しさとは違う側面にフォーカスを当て、流れ者、娼婦やごろつき、半端者について、ピアノと共に歌った。父はスコットランド系アイルランドの流れをくみ、母はノルウェー系。

Money Ball

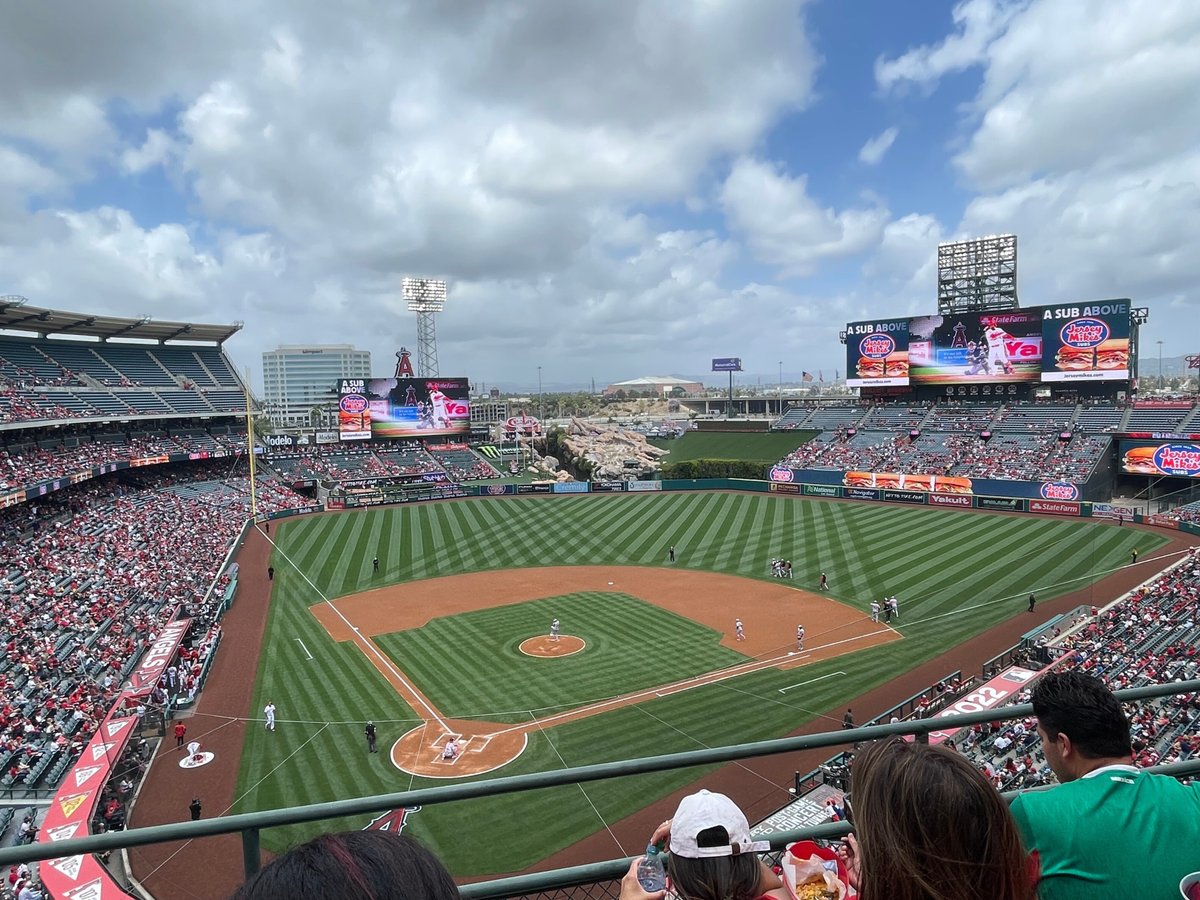

メジャー・リーグ・ベースボールでのチームへのコミットメントについて、元メジャーリーガーでもある藤川球児投手が自身のYoutube番組で話していた。

チームにとけこもうとしたところで、1-3年でほとんどの選手が入れ替わる。残るのは着実に成果を出したものだけ。余所者の集いである移民国家の中では「パフォーマンスを出すか」が大事、そうでなければ去らなければいけない。

どれだけ選手を育ててもボストンやNYの「お金持ち球団」に選手を取られてばかりのオークランド・アスレチックス(カリフォルニア州)。GMビリー・ビーン(ブラッド・ピット)はセイバーメトリクス理論に基づき「金銭的価値でいうと過小評価されている選手」を集めて強いチームを作ろうとする。実話がベース。原書のサブタイトルは「アンフェアなゲームに勝つ技術」

「私がどう競争社会で生き延びるか」が一番の関心事、力を注ぐ対象。

新参者のすべきこととして「いかにそのコミュニティにとけこむか」は重要度としては下がる。なぜなら、そのコミュニティ内のプレイヤー自体がどんどんと出たり、どんどんと入ったりと入れ替わりが激しいから、

という話。

このことはプロスポーツ界に限ったことではなく、カリフォルニアの企業の一般でもある程度は同じ。

カリフォルニアでの生涯の平均転職回数は12回とも言われている。

実際に自分の会社を見てみても、家族や友人の話きいていても、多くの人が3年-5年くらいで転職を繰りかえしている。ステップアップの為、引っ越しの理由で、家族理由で、場所から場所へと移っていく。

住む場所も働く場所にも、来る人、去る人の流動性激しさがある。

成功と失敗でまた人が去り、また新しい人がやってくる。

多くの企業が生まれ、消えていく。

その流動性と格差が前提として、ダイナミズムのエンジンが働く。

過酷な競争に敗れた者と参加すら出来ない者が、社会保障という名の「権利」を得て、一定の「お金」を得ることは出来ても、その制度による生活保障が、コミュニティ作っての助け合いそのものを促進にまで機能することは難しい。新しい人がきて、また去っていく。

そうは言っても、余所者たちのダイナミズムは、僕の家族のような愉快なカラフルさを産むこともある。

猟師である友人にとっては、

山も海も人も動物も、隣人(ご近所さん)であって、そして彼はその恵みへの感謝を忘れない男でもある。だからこそ貨幣とはまた別の交換やコミュニケーションが成立し、コミュニティとしても機能しているのだろう。

僕の住む場所では、食べ物は自然からご近所さんから贈られるものではなく商品として買うものであって、そこでは贈与の連鎖や助け合いはやはり起きにくい(お土産やおすそ分けはあるけれど)。それは都市の一般的な性格であって、ロサンゼルスやサンフランシスコ、あるいはカルフォルニアの諸都市に限った特殊事情でもないだろう。

ただ、

岩美から、自分の住むカリフォルニア、ロサンゼルス大都市圏という場所を想った時、

ー 年金や医療保険ですら競争で勝ち取るべき「戦利品」であったり、セーフティネットは自分で管理するものであって、そうしたことに失敗した者はこの場所を去る、それら全てが前提である余所者たちの場所をー

友人のコミュニティとのコントラストは見事に鮮やかだった。

五右衛門風呂の設置された浴室の壁に埋め込まれている