歴史相関図づくり

「休校 その後」に少し加筆しました。よかったらお読みください。

休校が決まった時に、子どもに本を何冊か買ってあげたのですが、その中でも大のお気に入りとなったのが「日本の歴史大事典 人物&エピソード」(ナツメ社)。

本人曰く、マンガなのがいいそうで、とにかく貪り読んでます。

去年の学校の授業で百人一首を扱ったのもあって、平安時代に関しては随分詳しい様子。

百人一首はこちらの本を買いました。

「はじめての百人一首ブック」(幻冬舎)

https://www.gentosha-edu.co.jp/smp/book/b341543.html

得た知識からクイズを出してくれたりするんだけど、ママ全然分からず…

「ママ、歴史くわしくないの?」と心配されるありさま。

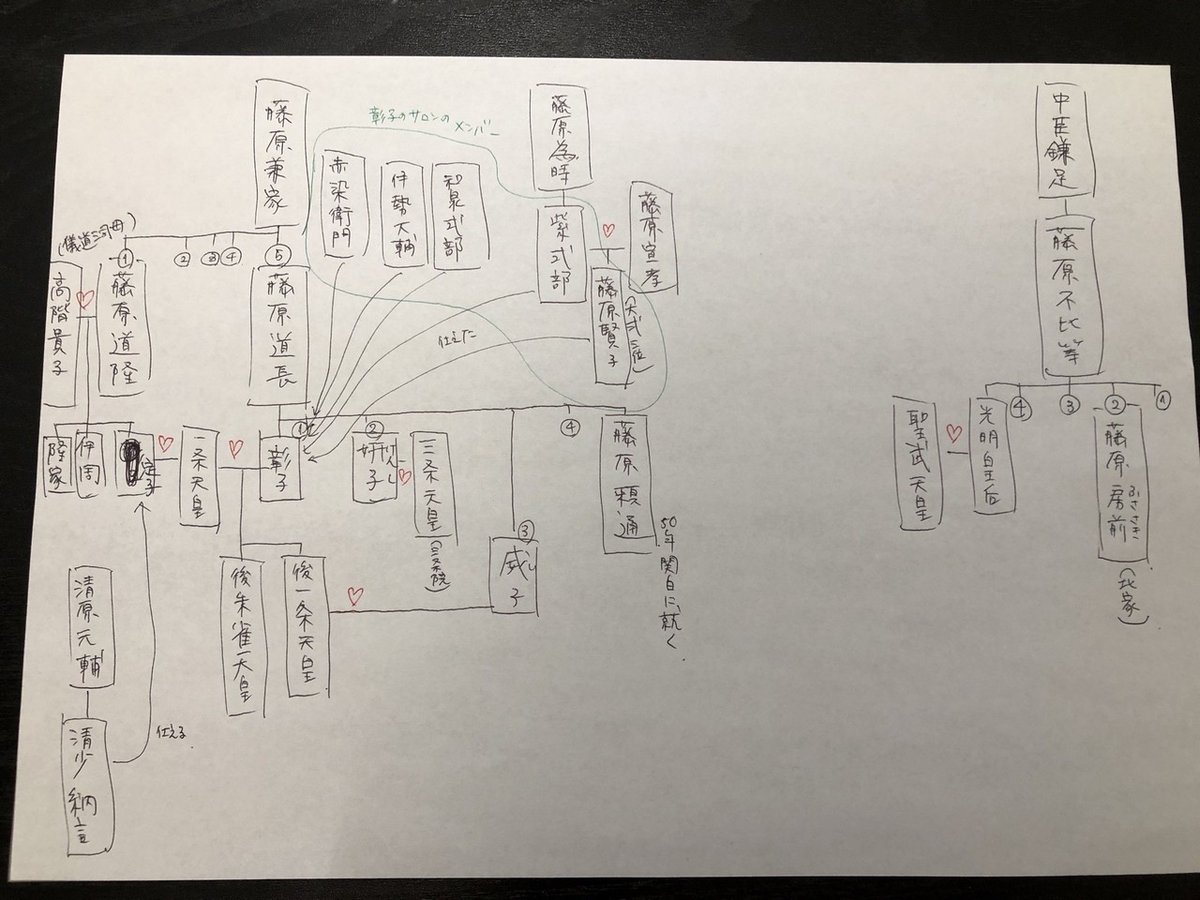

じゃあ紙に書いて教えてくれる?とお願いして、お勉強タイムに相関図を書いてみました。

今週に入ってからやったのは、平安時代、鎌倉時代初期、江戸時代初期。

本を見ないで、覚えてるところだけ教えてねと伝えて、口頭で教えてもらった部分を親が紙に書く。分からなくなったら本で確認する。

織田信長に関連するあたりは、大河ドラマ「麒麟がくる」を少し見てるので、ちょっと楽しそう。

歴史上はこういう名前だけど、百人一首では違う名前、なんていう知識も書き込む。

神戸の須磨のあたりはおばあちゃんの家の近くだし、岩手の平泉は以前旅行に行ったこともあるので、そのあたりの思い出も振り返りながら、人間関係に矢印を入れました。

分からない部分に差し掛かると「めんどくさーい、もうおしまーい」と言い出すので、そこはあまり無理強いせずに適当に切り上げてます。

親目線で見ると、どうせだから全部覚えて欲しいと思うのですが、それが目的にしてしまうとお互いが辛くなるので、楽しく感じられる範囲で留めるのが当面の目標です。