自分も楽しみながら伝える、地域の「顔」と背景──ローカル・アクティビストの小松理虔氏に聞く

【連載「新しいPRを探して」】

いま「広報」が変わりつつある。まずは広報を担う主体の変化。現場の担当者が動画やSNSで自ら情報発信を行うようになったり、ファンコミュニティが既存メディア以上の影響力を持つようになったり。次に、PRパーソンに求められるスキルの変化。コミュニケーションを手がけるだけでなく、クライアントの事業成長にも伴走し、さらにはジャーナリズムのような手法で社会課題にアプローチすることまで求められることも。企業や組織の重要な情報を、さまざまなステークホルダーに対して素早く正確に届ける……その重要性はいまも変わらないが、それ以外の価値も期待されるようになっている。

このような状況のなかで、本連載「新しいPRを探して」では、いわゆるPRパーソンだけでなく、さまざまな立場から「パブリック・リレーションズ」にかかわる人物にインタビューを行い、これからのコミュニケーションを考えるためのヒントを探る。

【これまでの連載を読む】

第1回:同人と商業を横断し、ファンコミュニティを育てる──『かわいいウルフ』編著・小澤みゆき氏に聴く

第2回「新しいPRを探して」では、福島県いわき市小名浜で「ローカル・アクティビスト」として活動する小松理虔氏にお話を伺った。

ブランディング・広報PR事務所「ヘキレキ舎」の代表である小松氏は、地元企業や自治体から依頼を受けてローカル・プロジェクトのPRを手掛ける一方で、『新復興論』や『地方を生きる』といった著作を発表するなど、個人としても「ローカル」をテーマとした情報発信を積極的におこなっている。

小松氏の手掛けるPRは、地域の取り組みをただ発信するだけでなく、小松氏自身の生活も巻き込みながら発展していくところが特徴だ。今回のインタビューでは、そんな小松氏のPRスタイルや、ローカルならではの方法論、そして、いま地方でPRに携わる人たちに伝えたいことまで、幅広くお話いただいた。(取材:瀬下翔太、構成:瀬良万葉)

小松理虔(こまつ・りけん)さん

1979年いわき市小名浜生まれ。ローカルアクティビスト。ヘキレキ舎代表。オルタナティブスペース「UDOK.」を主宰しつつ、フリーランスの立場で地域の食や医療、福祉など、さまざまな分野の企画や情報発信に携わる。『新復興論』(ゲンロン叢書)で第45回大佛次郎論壇賞を受賞。著書に『地方を生きる』(ちくまプリマー新書)、共著本に『ただ、そこにいる人たち』(現代書館)、『ローカルメディアの仕事術』(学芸出版社)など。

http://www.hekirekisha.com/

まずは楽しむ姿を届ける

──小松さんといえば『新復興論』以降、メディア上での発信や講演などの言論活動が印象的です。その一方で、地域のPRに関するお仕事もずっと続けていらっしゃいます。今日はその側面にフォーカスしてお話を伺いたいと思います。まずは最近のPR関連のお仕事をご紹介いただけたらと。

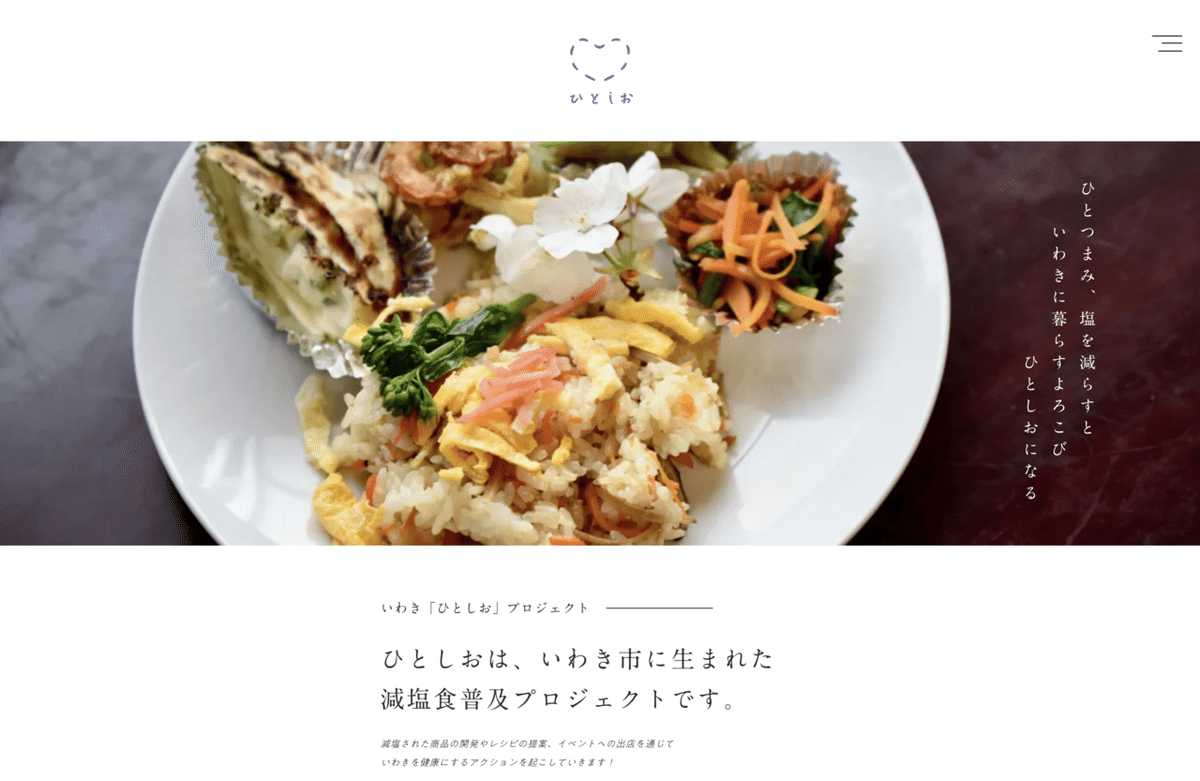

ぼくが住んでいるいわき市では健康推進のために減塩の普及につとめています。最近では、それをサポートする「いわきひとしおプロジェクト」(以下「ひとしお」)に携わっています。これは「ひとつまみぶんの塩」をゆっくり楽しみながら減塩していこうというプロジェクトで、減塩商品の開発や減塩レシピの発信などをおこなっています。

このプロジェクトでは、まず看板代わりにWebサイトを作り、あとはTwitterやFacebookでの情報発信、それからロゴのデザインやマスメディア向けのプレスリリース発信など、広報全般を引き受けている形です。

ほかには、以前から関わっているものですが、高齢者福祉を扱うマガジン『いごく(igoku)』の編集・ライターも引き続きやっていますね。

──それらの取り組みをPRするうえで、大切にしていることはありますか?

「まず自分が楽しむ」というスタイルを大切にしています。いわゆる「PR担当」というと、その場の状況を伝えたり、誰かが何かを体験している場面をただカメラに収めたりする「黒子に徹する広報」をイメージするかもしれません。そうではなくて、プロジェクトの参加者のひとりになっちゃう。

たとえば「ひとしお」にも参加している、さんまの加工品とか干物とかを作っている「上野台豊商店」という会社があります。ぼくはこの会社のPRにも関わっているのですが、そこでは自分が上野台豊商店さんのさんまや鯖を楽しく食べている姿を見せています。特に地方では、きれいな写真とか効果的なタグ付けとかよりも、自分自身がプロジェクトや商品を楽しんで、生活が豊かになっていく姿を見せることが大切なんです。

地方の取り組みを知ってもらうには、クライアントと自分との関係であっても、きちんと顔が見えて固有名がある「地方の関係」のまま、インターネットにも情報を出していく必要があると感じています。だから、「匿名で、バズらせてなんぼ」ではなく、関わっている人たちの主体性が見えるような、地道な発信を心がけています。「ひとしお」なら、単純に減塩の知識だけを伝えるのではなく、「〇〇食堂の管理栄養士△△さんが減塩レシピを作っています」といった情報を伝えるほうがいいなと。

地元のメディアを巻き込む

──「顔が見えるPR」ならではの苦労や、工夫していることはありますか?

先ほどもお話ししたように、顔が見える情報の発信はとても地道なことが多く、インターネットだけだと広がらないんですよ。顔が見える取り組みだから、いわゆる「ネタ」みたいな扱いはしたくないし、かといって「今日は誰々さんの、どこそこに行きました」みたいな淡々とした情報発信をしても、なかなかSNSのフォロワーは増えていかないし。

そこで心がけているのが、既存のメディアを味方につけることです。地元のテレビ局や新聞社の方たちをプロジェクトに巻き込んで、一緒に体験してもらって、それを記事にしてもらう。個人としての発信力はそこまでなくても、地元のメディアを巻き込むことで、自分たちの声を拡散してもらえる機会を探るんです。

既存メディアにはプレスリリースを出しますが、ただ「こんないいものがあります」だけでは「CMの枠を買ってください」で終わってしまう。そこで、プロジェクトが生まれた背景や、プロジェクトに込める思いまでをプレスリリースに織り込むようにしています。

「実は、このプロジェクトが生まれた背景にはこんな社会課題があるんです」という背景からプレスリリースを書くと、記者さんやディレクターさんにも「へえ、面白いプロジェクトなんだな。じゃあちょっと長めに紹介してみようかな」と思ってもらいやすい。自治体の担当者など、当事者の声をプレスリリースの中に入れることもあります。

──地元メディアの方々も、当事者のひとりとして巻き込んでいくようなイメージでしょうか。

はい。そして、地元メディアの方々とプロジェクトの当事者との間にも「顔が見える関係」を築いておくことが大事です。たとえば、先ほど紹介した上野台豊商店と取り組んだ「小名浜さんま郷土料理再生プロジェクト」では、の社長さんが表に出て、どんどん取材を受けました。すると、ローカルテレビ局のディレクターさんや地方新聞の記者さんの頭のなかで、「魚とか水産のことを記事にするなら、上野臺(うえのだい)社長に聞こう」というつながりができます。商品そのもののPRに関連することでなくとも、地域の課題、たとえばサンマの不漁問題や風評被害の問題を取り上げるときにも、記者さんたちの取材先の選択肢として、地元の人の顔が思い浮かぶようになるんです。

プロジェクト自体が知られていくというより、そのプロジェクトに関わっている人に光が当たっていくような広報ですよね。人が見えて、背景が見えて、既存メディアの記者さんやディレクターさんも味方につけて。そうして時間をかけて、自分も楽しみながらやっていく広報を心がけています。

──そうしたPRのスタイルを、それぞれのプロジェクトのなかで確立するのは難しそうです。どうやってクライアントに理解してもらっていますか?

仕事を受ける段階で、ある程度自分のスタイルとかをわかってもらうようにしています。それをわかってもらうところに、けっこう時間をかける。「広報をお願いします」と言われて、「わかりました、じゃあバシバシ情報発信します」ではなく、まずは自分のスタイルを偽りなく伝えるんです。

たとえば「ひとしお」なら「『これを運用しているのは40代の男性で、最近メタボに悩んでいたり、高血圧をちょっと心配していたりする』という立場も含めて発信していきますけど、いいですか?」みたいに。「すごくいい写真をインスタに投稿して、東京にじゃんじゃん物を売るとかって絶対無理です」って言いますし。受注する時点で「いまの自分」を出しながら発信できるような「余白」のあるプロジェクトにするというのかな。

自分のキャラクターを出すという意味でいうと、「そんなにギャラいらないんで、その食い物ください」みたいな話をすることもあります。商品となる食品を現物でいただけたら、食卓で普段の食材と一緒に写真撮ったり、子供が食べてるシーンを撮ったりできますよね。別に毎回プロのカメラマンさんを呼ぶ必要もなく、日常感のある発信ができるんです。ステルスマーケティングのようになってはいけないですが、自分が本当にいいと思っているものであれば、こういう発信もできます。なにより、自分の食卓も豊かになりますしね(笑)。

広報やPRの業務というものをただ業務として引き受けるっていう感覚ではなく、自分自身もそこに乗っかって楽しんでいく感覚。もちろん業務として引き受けるんだけれども、日常の楽しい姿を外に出していくということを、一番心がけています。

かまぼこメーカーでつかんだローカル流PR術

──小松さんは、最初からそのようなスタイルでPRに取り組んでこられたのですか?それとも、途中でなにか気づきがあったのでしょうか。

自分が最初にやらせてもらったPRの仕事が、かまぼこメーカー「貴千」の情報発信だったことがすごく大きいなと思います。かまぼこ屋さんで働く前はテレビ局の記者だった時期もあって、企画を作ったりプレスリリースを書いたりといった基本的なPRのやり方には慣れていたのですが、任されたSNSアカウントの運用は初めての経験でした。Twitterで毎日、おいしそうにかまぼこと酒を楽しんでいる人の姿を紹介するようにしたら、みなさんからたくさん反響が寄せられて驚きました。

地元の人が見たら「リケンがあのかまぼこの貴千のアカウントやってるんだ」ってわかるんですが、その人たちのなかで「またお前、かまぼこ食ってんのかよ(笑)」みたいに、ちょっとツッコミをされながら情報が広まっていくようなところがありました。「またあいつ食べてるし、今度お中元に貴千のかまぼこ使ってやるか」、「そんなにうまいんだったら一回買ってみようかな」みたいな。ローカルにおける消費のされ方として、とてもいい流れだったと思います。

東京の人であっても、熱意をもって広報しようとしている会社のアカウントのファンになってくれたり、おいしそうなかまぼこの写真を見て商品を買ってくれたりすることはあると思います。しかし地方の場合は、それだけではなくて、顔が見えるとそれが誰なのかもわかってしまう。だから、どんな人が発信しているかわかったうえで楽しんでいく姿を出していくと、盛り上がるんですよね。そのことをかまぼこ屋さんの広報で経験させてもらったんです。

──そのとき以来、自分がまず楽しむというスタイルを貫いているのですね。

そうですね。だからぼく、そんなにいっぱい案件を受けられないんですよ。自分自身が楽しむっていうスタンスで広報の仕事を受けまくっていたら、「これも食べなきゃ」、「あそこも楽しまなきゃ」みたいになってしまって、超大変なので(笑)

だから、引き受けられる仕事の数としては少ないけれども、そのぶん一つひとつの仕事にじっくり関わらせてもらいます。そのことで仕事が日常化していき、働き方としてもすごく楽になる。

「PR担当者」から「相談役」へ

──お話を伺っていると、小松さんは旧来的な意味での「PR」には収まらない仕事の仕方をしているようにみえます。

確かにぼくの仕事って、企画もやるし人と人もつなげるし、最終的には「PRを含めたプロジェクトマネジメント全般」みたいな感じになってくるんですよね。

「プロジェクトそのものの広報よりも、そこに関わる人や、そのプロジェクトが生まれた背景にある社会課題のほうが大事」っていうふうに考えていくと、そのプロジェクトの文脈をうまく社会課題と接続しなおしたり、そこにいる人の魅力を伝えたりする必要が出てくる。

そうやって熱心に情報発信をやればやるほど、メディアにいっぱい取り上げられようというような話ではなくなってきます。「そもそもこのプロジェクトのゴールってどこだっけ」、「そもそもこのプロジェクトってどんなところからはじまったんだっけ」といった「そもそも」まで考えなくてはならないようになるんです。

そうしてプロジェクト全体に関わるようになると、「リケンくん、こういうことはできる?」と声がかかります。「こんな助成金があるんだけど、あのプロジェクトに関連するイベントができないかな」というような。つまり広報や情報発信といった領域は、地方のクライアントからすると、その地域のクリエーターと接するすごくいい入り口になっているんですね。これまで情報発信だけを任せていた人が、ある種の相談役、広義の編集者みたいになっていく。

──ローカルでは「情報発信」が仕事の入り口になっている。とてもおもしろいですね。このジャンルには需要があるということなんでしょうか。

地域の会社や自治体のなかで、お困り感が一番強いのがやっぱり情報発信なんですよね。「せっかくやってるのに伝わらないんだよね」とか「なんか反響がないんだよね」とか。そのため、情報発信にはある程度プロフェッショナルがいたほうがいい、と多くの人が考えています。

しかし、広報という大きな領域のなかでは、情報発信は一部分でしかありませんよね。そこで、まず情報発信から入っていったうえで、広報的な動きをいろいろやっていくと、クライアントは「へえ、広報ってそんなことまでやるんだね」と感じてくれる。すると「じゃあ、こういうこともできないかな、実はこういう予算が余っていて……」というふうに次の仕事が生まれるわけです。

そういう事情がわかってくると「ぼくは情報発信のプロだから、イベントの企画なんかできません」とは言えません。仕事がほしいというだけではなく、自分だって地域に生きているのですから。もし自分ひとりではイベントの仕事をこなせなくても、イベント開催に長けている友人が身の回りにいれば、その人とプロジェクトを組んでイベントをやってみる。

そうやって取り組むなかで、ノウハウが蓄積され、人と人がつながっていく。いろいろ手を広げていくと、どこかでもう一度プロジェクトそのものの意義を考えてみようという動きが生まれて、「じゃあ、もう一回パンフレットのステートメントから見直してみましょうか」と文脈を整理する機会が生まれることもあります。

情報発信という小さな領域で投げられたボールであっても、しっかり打ち返していけば、本来的な意味での広報やブランディングみたいな大きな取り組みにつなげていける。ローカルだと、こういうことが起こりえますよね。

──小さな仕事が大きな仕事につながっていくと。

ぼくはそういうふうに仕事を膨らませています。たいてい最初は「Facebookで情報発信をしたいから手伝ってください」とか「オウンドメディアを立ち上げたいから何本か記事を書いてください」みたいなところから始まるのですが、インタビューをしたり取り組みを紹介したりしているうちにクライアントとの付き合いが深くなっていって「こんなことできそうだよね」とか「あんなことやってみたいね」っていうのが自然発生的に生まれる。それがローカルの面白さかもしれません。

都市部においては、民間の会社にドカンと予算がついて、社会実験のような感じでいろいろな取り組みを進めながら、そのPRも兼ねる……みたいな仕事があると思います。しかし、ローカルにはそういった大きな仕事はあんまりありません。その代わり、「1万円あるからこれでちょっと取材一つやってよ」、「月に4万とか5万ぐらいは出せるから、Facebook週2〜3ぐらいでアップする仕事手伝ってくんねえかな」みたいな小さな仕事だったらあります。数万円、下手すると数千円みたいな仕事が、だんだんと広がっていくようなイメージです。

そういう流れをつくるという意味でも、やっぱり顔が見えるかたちで仕事をすることが大切なんです。「黒子に徹する広報」だと、ローカルの場合は魅力を伝えることも難しいですし、次の仕事への展開もなかなかしづらいですね。

自分自身の顔を見せる

──なるほど。それで、顔の見える広報が大切だと。

セルフ・マネジメントとかセルフ・ブランディングって言うとちょっといやらしいんだけど、広報を担当する人が自ら「自分もこういう思いでこのプロジェクトに伴走しています」みたいな発信をしてもいいと思うんです。

このプロジェクトに関わって自分自身の生活がこんなふうに変わったとか、地域の魅力や課題をこんなふうに知ることができたみたいな発信をしていくと、「あの取り組みの広報ってリケンさんがやってたんだね、じゃあ今度はこっちも手伝ってもらえませんか」って話が来やすくなる。顔をちゃんと見せることができると、その取り組みの広がりはもちろん、自分の広がりも出てくると思います。

広報で関わるプロジェクトを通じてクライアントの名前が知れ渡ることはもちろん大切ですが、そこから自分自身のプロジェクトやイベントが生まれたり、書きたいことが生まれたりすることも大切です。自分も一緒に楽しみながら、クライアントと自分の双方の価値が上がっていくような働き方ができるといいなと感じています。

「そこで生きる自分」として地域に向き合う

──広報担当者が自身のキャラクターも含めて外に発信していくというお話に共感する反面、自治体のプロジェクトなど公共性の高い情報発信にかかわっていくと、自分が普段感じている地域の課題や負の側面について語ることは難しくなっていきませんか?

そうですね。ただ、ローカルで情報発信に関わっているってことは、ある程度自分で文章を書ける人だと思います。そういう人ほど「地域の抱える課題」やその「いかんともしがたい重荷」についてもきちんと書いていかないと、嘘くさくなっちゃうと思います。

いわゆる「広告代理店的な業務」の外部を無視しないことが大切なんですよね。ぼくの場合、事業主の「ヘキレキ舎」としては地域の広報や魅力の発信を喜んでやります。その一方でひとりの人間である小松理虔としては、その仕事に至る背景や地域に潜む課題は無視できません。そういった部分も含めてコンテンツにしてやるくらいの気構えがけっこう大事かなと。

最近では、社会的な課題についても広告的な手法を使っていろいろな人に知ってもらおうという考え方が広まってきているけれど、ローカルだとまだまだで「その地元の産品とか、とにかく良い部分だけを広げたい」みたいなことがよくあります。そのとき、自分もその地域に生きている広報担当者であれば「そんな魅力だけで語れないじゃん」っていう矛盾を感じながら仕事をしているはずなんです。

そこに嘘をつかずに、地域に対して批評的な面を持ち、その仕事を受けたときの矛盾点についてジャーナリスティックな記事を書いたり、エッセイみたいなものを書いたりして開示する。その一方で、シリアスになりすぎず「田舎のなんともしがたさとか、悪い意味での変わらなさとか、そういうものも含めて地域のおもしろさなんだ」というような感じで、おもしろおかしく対応していく。ぼくは自分のことをローカル・アクティビストと名乗っているのですが、こういう二面性を併せ持つことが地域活動家らしいふるまいだと思っています。

──広報の仕事を受ける自分と、地域に暮らす自分のどちらも大切にすると。

PRの仕事を受けるなかで、「それを引き受けて、そこで暮らす私」を大事にしてほしいということかもしれません。実は広報やPRを担当している人って、誰よりも地域の課題に接しているかもしれないんですよね。だから、ただ仕事でお金を得るだけじゃなくて、そこで感じたことを社会に出していくことが、道義的責任というと大げさだけれども、そういうことを生業にしている以上、ある種の責任があると思います。

といっても「責任があるからやらなくちゃいけない」と言いたいのではありません。課題についても正直に発信していれば、どこかで課題解決の糸口が見つかって、それが取りも直さず自分の暮らしを面白くしてくれるかもしれないし、もしかしたら地域をも面白くしてくれるかもしれない。そういうふうに考えています。

身近な付き合いのなかに広がる自分の可能性

──小松さんの場合、引き受けたプロジェクトとは別に、自主的な活動も行っていますよね。

そうですね。ぼくはローカルでPRに携わっている人たちは、自分の課題感やもやもや感みたいなものをもっと社会に出していいと思っています。広報で地域の仕事を受けるなかで感じた違和感や矛盾を伝えることは、自分の表現を広げますからね。

そういった思いを伝える活動は、請け仕事ではできないことも多い。そこで自主的な企画や原稿をやっているといいですよね。課題や矛盾の感覚に自分ひとりで答えを出そうとせず、「これってどうしたらいいんだろう」って考える場を作れるといいと思います。たとえば、「地域の広報って矛盾あるよね」というテーマを設定して「地域でPRに関わっている人たちと語り合う、オフレコもタブーも一切なし!」みたいなイベントを自主企画でやるというアイデアはどうでしょうか。「自主企画だからギャラは1万円しか出せないけど、みんな参加してください」みたいな感じでゲストを集めて。

身銭を切って活動すると、そこで次の仕事が舞い込んできたり、その場自体に価値が生まれたりします。自主企画は間接的な営業行為にもなります。「さかなのば」っていうイベントをやり始めてわかったのですが、自分たちで勝手にいろいろ活動して、そこに人が集まり出すと、次の仕事が見えてくるものです。

イベント「さかなのば」の様子

それでもなにも起きなければ、文章を書くといい。たとえば「noteでスキがついた」というだけでも、自分のやっていることがこの社会の課題と接続されている感覚を味わえるし、自分が書いた文章で勇気づけられた人がいるんだと感じられます。それはお金にならない価値として自分に返ってくるものです。そう考えたら、何をやっていてもどこかでは回収できるといえます。

──日々のもやもや感が、イベントや文章のかたちで新たな価値を生むわけですね。

そうです。言いかえれば、自分が今対面している中小企業のおっちゃんとか生産者さん、自治体の人たちなど、あらゆる人々との付き合いのなかに、自分の魅力や地域の魅力、課題、売上などさまざまな可能性が広がっているのです。そう考えると、もっといろいろなことができそうですよね。

そのためには、自分の怒りや悲しみ、違和感を大事に育てていく感覚がとても大切です。ローカルには、そうした感情や感覚とうまく付き合いやすい環境があるともいえます。たとえば、「この世の中本当にクソだしどうしようもねえな」という気持ちをなんとかアウトプットへの意欲に向けていこうとするとき、地域の山や川、食べ物が心を癒してくれるものです。あるいは、地方に転がっている数々の課題に立ち向かったり、批評的な目線を向けたりするとき、それによって自分のわだかまりが解きほぐされることもあるのです。

こうした環境のなかで、怒っている自分や悲しんでいる自分とのバランスをうまく取りながら、自分の活動やあり方を拡張させていく思考が、ローカルでPRに携わる人には求められるでしょう。そうやってどんどん拡張していくプロセスのなかでも「顔が見える関係」を維持し続け、包み隠さず思いを発信していくことで、地域の人や自治体の取り組みを広めると同時に、自分自身の地域での生き方を確立していけるはずです。自分という存在も開いていくと、他者との関係のなかで自分がかたちづくられていく。会社も取り組みも、そして自分も、同じだと思うんです。