科学哲学者ガストン・バシュラールが追い求めた「四大元素」はアストラル界の物理学を指し示している

①チャクラ、②火・風・水・土の四大エレメント、③アストラル界…。

数週間前までは、これらすべて前近代的で時代遅れなワードだと思っていた。

ところがどっこい、私がここ数か月間、哲学・詩学・人文学について読み漁ってきた中で「超クールだ」と思った考え方が、これらのキーワードを「縦糸」として説明できることに気づいてしまった。

つまり、上記①~③のキーワードこそ、私が思う「超クールな学問」の入り口である。

前提:「知の考古学者」としての視点

前提として共有しておきたいのは、私たちが現代社会において当然のものとして受容している学問体系を「歴史」というスコープでもって相対化する視点だ。

これはつまり、現代を生きる我々が盲目的に信頼している科学も含めて、あらゆる「知」というものは、その時代その時代の「支配的規範」による制約を受けているという視点である。

トマス・クーンが『科学革命の構造』の中で「パラダイム」と名付けたこの制約を、20世紀フランスの哲学者フーコーは「エピステーメー」と呼び、各時代における知の枠組みを掘り返していく作業のことを「知の考古学」と呼んだ。

私がこれから紹介するガストン・バシュラールとアラン・コルバンは、いずれもこの思潮に属する種類の思想家だ。

①ガストン・バシュラールの「想像力の現象学」

トマス・クーンの思想を先取りしていた20世紀フランスの科学哲学者ガストン・バシュラールは、科学的認識論の探求の途上で「物質的想像力」について思索をめぐらし、四大元素(土・水・火・風)のイメージに到達した。

彼の言葉を以下に引用する。

「われわれは観念世界に帰属しているよりはるかに強くイメージ世界に帰属している。イメージ世界のほうがはるかにわれわれの存在を構成しているのである」

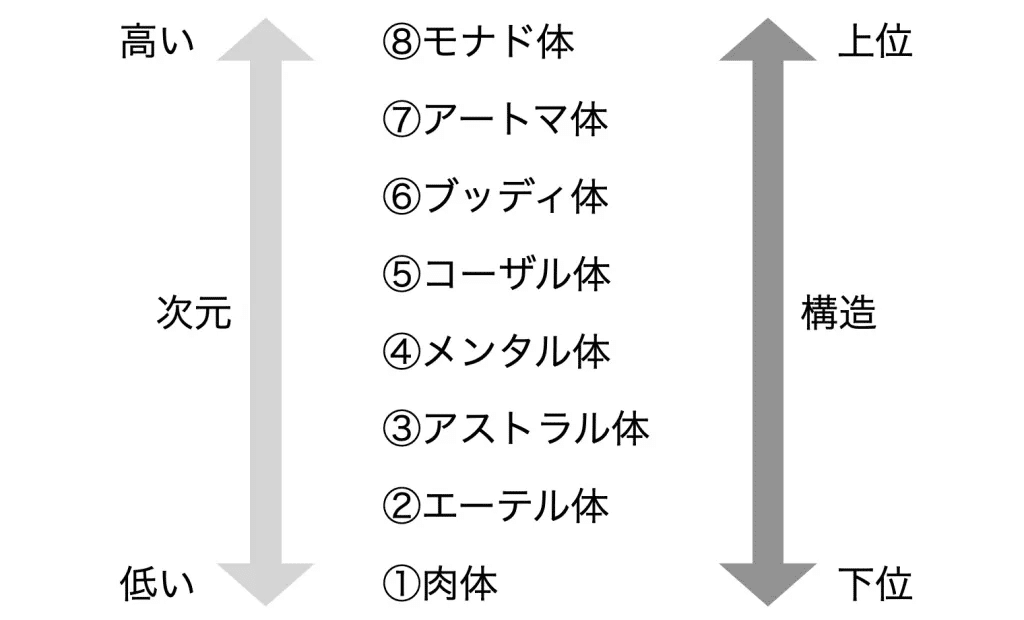

ここで言う「イメージ世界」こそ、神智学的に言えば、イメージおよびそれによって引き起こされる感情によって構成される「アストラル界」である。

その「イメージ世界」を科学的な態度でもって探求した彼が、『水と夢』に代表される著作の中で、四大エレメントについて詳細に分析したことは興味深い。なぜならヨガの実践において、チャクラを通して人間のアストラル体に流入するエネルギーは、四大エレメントと密接に関係しているからだ。

その後彼はさらに歩を進め、最終的に『空間の詩学』において「想像力の現象学」を打ち立てた。

詩的イメージは、その新しさ、その活動において、独自の存在、独自の活力を持つ。それは直接の存在論の一つである。私が研究の対象に取り上げようと思うのは、この存在論である。(中略)

これは、現実のなかにとらえられた人間のこころや、たましいや、存在の直接の産物として、イメージが意識のなかに浮上してくるときの、詩的イメージの現象の研究として理解しなければいけない。

それはつまり、科学的認識論の先に彼が見た「アストラル界における物理法則」の序論として解釈できるはずだ。

②アラン・コルバンの「感情の歴史学」

去年10月に、嗅覚についての関心が高まり、関連文献を漁っている際に出会ったのがこの本。

真面目なテーマとして追求されることが少ない「嗅覚」が、歴史の中でどのように扱われてきたのかが、民俗学的・文化史的な視点で詳細に分析された類を見ない著書で、とても面白かったのだが、

この本の著者アラン・コルバンは、他にも何やら怪しげな本をたくさん出版していた。

『静寂と沈黙の歴史』

『草のみずみずしさ 感情と自然の文化史』

『感情の歴史 I ・Ⅱ・Ⅲ』

『雨、太陽、風 天候にたいする感性の歴史』

フーコーが「知の考古学」を試みたとするなら、こちらは「感情の考古学」とでも言おうか。

このようなテーマを追及するのは、フランスのアナール学派という一派だ。

一部の傑出した人物にフォーカスした歴史叙述のあり方を批判し、民俗学的な成果を歴史に取り入れて社会全体の「集合記憶」に目を向けるべきことを訴えた。

アナール学派が分析を試みた対象とは、人々の感情の総和によって形作られる「集合想念」そのものであり、それはすなわち神智学で言う「アストラル界」における、ある種の「熱力学」であると言える。ある時代ある地域における人々が持つ感情が総合的に生み出す独特の雰囲気というものを、明確に描写しようとする試みである。

オルテガ・イ・ガセットが「大衆の反逆」で予言したように、ヒトラーによって魔術的に突き動かされたドイツ国民の例からも、大衆が驚くほど感情に支配されやすいことは周知の事実だが、神智学ではこの理由として人類の発達段階について言及する。彼らの説明によると、「人類全体の発達段階の平均値がアストラルの次元なので、集合想念はアストラル的にふるまう」。

だとすれば、「魔術」とはまさに、このアストラル界における応用工学にほかならないはずだ。

今後の課題

今後は、バシュラールが提示した「四大エレメント」のイメージを直観を通してつかむとともに、アレイスター・クロウリーの思想をきっかけに、「魔術」というものが神智学の体系の中にどのように位置づけられるのかを探求していきたい。