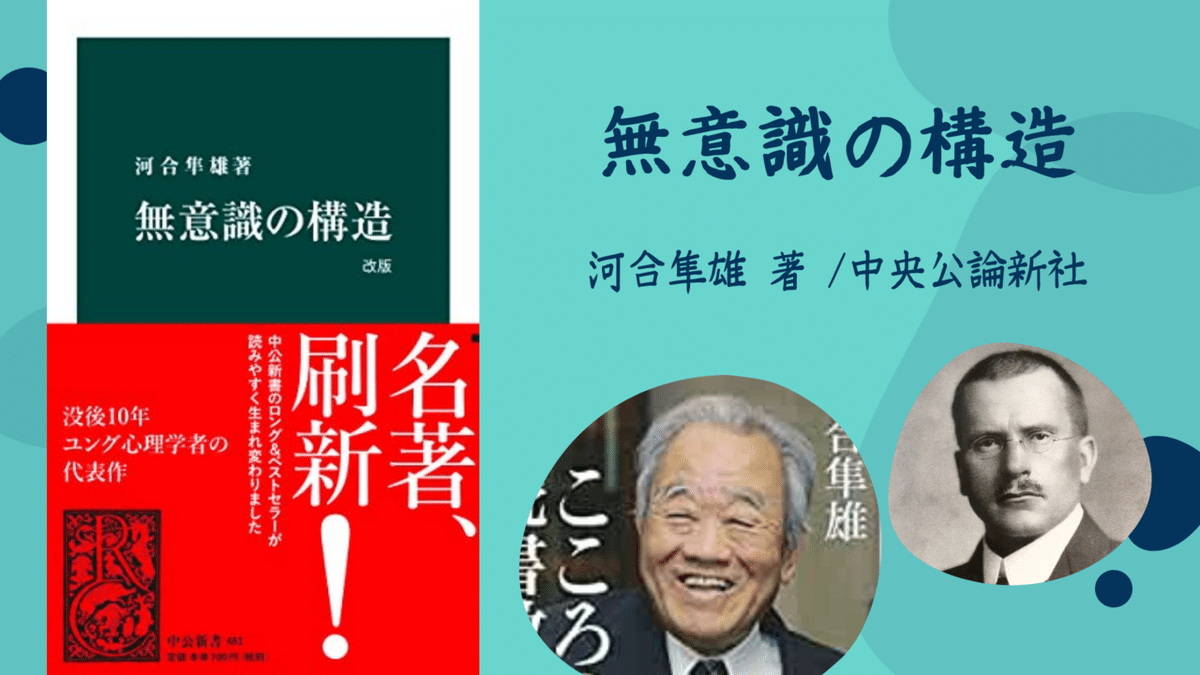

BOOK CAFEそらふね『無意識の構造』

ユング派の臨床心理学者、河合隼雄せんせの著書『無意識の構造』より、BOOK CAFEそらふね船長とと子が読んでいて「ズキッ」としたこと(笑)をお送りします(''◇'')ゞ本のまとめや要約ではなく、私の「ズキッ」としたことピックアップしてますのでね。本書の内容をなぞるわけじゃないことを先にお断りしておきます。

それと、ユング派心理学が好きな人は占星術やオカルトネタに対する抵抗は少ないだろうということで、今回は遠慮なくぶち込みます。

わかるようでわからない、無意識の領域

「無意識(潜在意識)」も脳科学やら自己啓発やらでメジャーな概念になってきた今日この頃でありますんで、「無意識とはなんぞや」って部分は敢えて申し上げませんぞ。

でもなんだか脳ブームの文言だと、無意識さえもコントロールできる(それが成功メソッド)ような印象があるよね。その「仕組み」が昔よりも明らかになっているのは確かだけど、それは「わかりようもない領域がある」ってことが分かったってことを心に留めておきたい。

分かりようがない。知りようがない。コントロールしようがない。そんな領域が誰の心の中に潜んでいる。いや、逆か。わかりようもない広大な領域、海の中にぽつっと浮かぶ孤島が私たちの「意識」なんだよ、ってこと。

内界は、すなわち無意識界である。それは内省可能な領域を指しているのではないことに注意しなくてはならない。自己をみつめるとか、内界に目を向けるということで、自分の感情をあれこれ表現したり、自分の心境をああでもない、こうでもないとひねくりまわすようなことをする人もあるが、そのようなことを言っているのではない。われわれが問題としている内界は、自我によってコントロールできない、 あちらの世界なのである。

もともと「無意識」って領域を発見したのはユングの師匠フロイトせんせ。フロイトせんせは精神科医で、神経症を通してハッとしたんだね。どうやら人は、自分が自覚できていない心の動きに圧倒的な影響を受けているようだぞ、って。

意識できる領域は、部屋の内部。無意識の海にうごめく有象無象の存在たちは、意識の部屋に入るまでその存在を「意識(自覚)」されない。ただし部屋に入るには、門番の検閲を潜り抜けないといけない。面白いのは、私たちは門番が何を基準に意識の部屋への入室許可を出しているのか無自覚だってこと。というか、門番の存在すら自覚できないしくみになってる。

さてさて占星術では「無意識」を支配するのは「月」にあたるのです。そして月は0~7歳くらいを担当する。幼児期は月の持つテーマにスポットライトが当たる。成長課題として向き合わねばならぬ「問い」を、月が担っている。

そう、この門番を育てるのは月の時期。

生物学者のリプトン博士は、幼児期に「自己イメージ」がプログラミングされて、それが目の前の現実の97%を決定してると言う。

脳科学でもオモシロイことが分かっていて、この年齢の子どもは脳波がシータ派優位なんだって。シータ派ってのはまどろんでいるときとか、催眠状態のときの意識状態に近い。神秘主義的な思想家ルドルフ・シュタイナーは「7歳までは夢の中」と表現したけど、まさにそんな感じ。

無意識の中に生まれた「しこり」コンプレックス

昔マジカルバナナってゲームが流行ったんだけどね、コトバの連想ゲームみたいなの。リズムに合わせて次々と思い浮かぶ言葉をリレーするシンプルなゲームなんだけど、それが心理分析でも用いられるらしい。

犬、猫、パンダ、羊、馬・・・これは動物カテゴリーっていうつながり。松、竹、杉、ヒノキ・・・植物カテゴリー。父、母、兄、妹、叔母、祖父・・・親類カテゴリー。そんなふうに連想ゲームみたいに繋いでいくと、どこかに「つっかかり」が出てくることがある。その「つっかかり」は、実は思いもよらないカテゴリーと繋がっていたりする。

その思いもよらない連結は、意識的なカテゴリーじゃなくて「感情的なリンク」で繋がっている。例えば私は「海」「松」「祖父」「Mさん」というバラバラなはずのコトバが、「罪悪感」という感情でリンクしている。「海」はさらに「ブログ」「古代史」「修行」なんかと「劣等感」という感情でつながっている。

こういう、感情のカテゴリーでリンクしている状態を心理学で「コンプレックス」という。誰にでもなにかしら、大なり小なりコンプレックスはあるのよね。

フロイトはニンゲンの根源的なコンプレックスが「性」にある、としたのは有名。性的コンプレックスってのは同性と異性との関係性。娘なら母親、息子なら父親に対する「愛情と敵意」の混ざり合う複雑な気持ち。その複雑な気持ちにどう折り合いをつけてきたか、が人生で直面するいろいろな問題に影響を与えていそうだぞ、って考え方。

フロイトの弟子でもう一人有名なのが、アドラー。彼は根源的なコンプレックスは「劣等感/権力」にあるって考えた。劣等感というコンプレックスで誤解されるのは、「劣っていることを劣っていると自覚すること自体はコンプレックスとは言えない」ってこと。劣っていると受け入れることに「しこり」を感じるというかね、できる・できないということにある種コダワリを持っちゃうのがコンプレックス。

自分で考える自分らしさの枠からはみ出ちゃった部分が、コンプレックス。はみ出る部分は色々あれど、そのなかでも「部屋にいれてやんねーからな!!」って一生懸命エネルギーを使って見張ってる部分。そんでもって仲間外れを隠すために埋め合わせのように一生懸命取り入れている部分。

劣等感コンプレックスの視点で言えば、マドモアゼル愛先生の月論はこれに近いんでないかな。「月は欠損」という表現もなるほど、だ。

循環する心のエネルギー

物理でいう「エネルギー」みたいな存在が、心の働きにもある。それを心的エネルギーって言うんだけど、何かに集中したり頭で一生懸命考えたりってのは意識に心的エネルギーが流れ込んでる状態。ぼーっとしたり、なんだかよくわからないことをしてぶらぶらしたり、やる気が出ないなんて時は無意識にエネルギーが退行してるとき。

そういえば昔読んだこの本は、心的エネルギーを「意識」にまわすことを書いてたんだな、とふと思い出した。

無意識の領域に心的エネルギーが流れ出すことを「退行」と言うんだけど、その名の通り精神が幼稚な状態に戻っちゃうってイメージがある。それも、「月」にエネルギーが注がれたら・・・と読みかえることができてオモシロイ。月は子どもの自分だからね。

コンプレックスは心的エネルギーを引き寄せる、と本書には書いてあった。

フロイトは精神疾患の治療は退行した心的エネルギーを意識の領域に引き戻すことで治療しようとしていたわけだけど、ユングは退行の「創造的な側面」も見出している。

以前のBOOK CAFEで紹介した『昔話の深層』にも心的エネルギーについて書かれてたっけ。

意識できることがイイとおか、無意識をも全て手中におさめちゃろうとか、逆に無意識のとらえどころのない世界にとらわれてしまうのでもなく、両方が公平にバトルを繰り広げること、それが生命の両面なんだ、って河合せんせは書いてる。

仲間外れにされた自分との和解

無意識の領域にあるしこり、コンプレックスがエネルギーを吸い集める。それが強くなって意識の世界に戻れなくなると、いろいろと問題が生じる。コンプレックスを見て見ぬふりをして避けていると、ふとしたときに暴走して圧倒される。

自我と、自我の光の当たらないことろにいる自分、この両者の妥協点を見つけること

妥協点を見つけようと向き合うこと、そのプロセスが「成長」なのかな。そうやって自我の範囲が自分全体に及ぶことを心理学では「自己の感性」という。人は自己を完成させるために成長する、だったっけかな?占星術もそういう思想がベースにある。

この「自我」と「自我の光の当たらないところにいる自分」の関係性をうまいこと説明しているのが、内的家族システムってやつ。

自分の中に色んな人格(パーツ)があって、その中からはみ出たパーツ、追放されたパーツってのがコンプレックスにあたるのかな。トラウマ、インナーチャイルドってのもこのはみ出たパーツにあたる。

この自分の中にいる様々な自分をまとめあげて「自己(セルフ)」と呼ぶんだけど、パーツとセルフの関係性が人生のクオリティを左右する。

例えばひとつのパーツを「私らしさ」認定をして、その主導権争いをしている状態。これは葛藤。

これは占星術のアスペクトを見る時もそうだねぇ!どれかひとつに感情移入すれば、それは「不運」のアスペクトだったり「困難」「葛藤」になるわけ。

追放されたパーツに対して、自分のナワバリを守るパーツ(防衛者)もいる。その概念も内的家族システムのオモシロいところ。

防衛者には管理者と消防士の二種類がいる。管理者はどうにかして追放者がナワバリに入らんように関心を他にそらしたり、無視したりする。追放者を避けたり、逆に追放者を刺激しないように従ったりって作戦もある。

私だったら、「義憤」の感情を持つ自分が追放者かなぁ。。

そこに目を向けないように、「おちゃらけ」な自分や「無責任」な自分が「義憤」の自分に気付かないように一生懸命視界を防いでくれている。

消防士は追放者に働きかける。消火鎮圧!感覚を麻痺させるのだ。それは気晴らしかもしれないし、無理やり何か(アルコール等)に依存することかもしれない。逆に開放させるって作戦もある。こうなると、義憤の暴走だ。彼の気のすむまで暴れさせる。

感情との和解ってのは色んな方法があるけど、内的家族システムのイメージを活用したこんなワークがある。

感情と和解するワーク

①向き合いたい感情を選ぶ

②その感情に対する訴え、要望、言いたいことを思いつくままに書く

※感情を自分とは別人格、キャラクターとして、愛と敬意を忘れずに

※感情の原因や過去は追求しなくてヨロシイ

③感情に名前を付ける

※つけられて嫌な気分の名前にしないでね

④伝えたいメッセージを送る(できれば)

※優しさと思いやり

⑤瞑想

インサイドヘッドを見るのも、いいヒントになるかも!

自己実現は個人的な成長で完結することじゃない

占星術で言えば、人は月、水星、金星とそれぞれのステージを超えて太陽(自我)に到達する。自分なりに「これが私」って姿が思い描けるようになるのが太陽のテーマ。25~35歳、自分の人生の方向性に向き合う時期ですな。

ご存知の通り、太陽系はそこで終わらない。「自我」がひとまずできたあとも、火星、木星、土星と成長が続くわけ。

ユングは人生前半を「自我の形成」、後半を「自己を統合する」ことにエネルギーが注がれる、という。前半はペルソナ形成、社会の中で顔(仮面)にすべき「自分らしさ」をつくる。偏ってて結構。月、水星、金星、そして太陽ですな。いかに生きるか、がテーマ。

後半は、生きることだけじゃなくて死ぬことも含めた人生の全体的な意味がテーマになる。いかに死ぬか、いかに自分の人生に全体としての意味を見出すか、ですな。太陽系の最後の天体、土星は「しめくくり」「落としどころ」「結論」の星。どう〆るか。

ひとつひとつのパーツを磨いていくというよりは、パーツの連携を深めていくのかな。全体性の完成度を求めて、内面の旅が必要になる。自己実現ってのは、自我を強くしていくこと、というよりは自分と言う全体を調和させるプロセスなのかな。

そんでもって、自分の内面に向かう旅の糸口になるのは、他者(外界)なんだってのがおもしろいところ。外界を通して自分の影を見つける。他人と無関係に自分だけの成長をはかることは、不可能に近い。

人生後半の自己実現のステージが、「社会天体」と言われることも興味深い。社会との関わりの中で見出す自分。否定的な関り(火星)も、肯定的なかかわり(木星)も含めて、それが成長のために向き合うテーマなんだね。

元型×コンプレックス

自己実現にあたって、自分の内面の旅がダイジなのはわかった。と、なると、無意識の領域に向き合うことになる。ここでユング派のおもしろいところは、「無意識の領域は個人で閉じていない」って視点。

地下道で繋がるショッピングモールみたいにね、集団で共有している層がある。深く降りれば降りるほど、集団の規模は大きくなる。

そいでこの無意識の層、そしてそこで共有されるイメージの「源泉」みたいなものに注目したのが、アーキタイプ(元型)!!元型とはどういうものかってのは前書いたから省略するけど、この本でもグレートマザーを例に挙げて紹介してくれていた。

オモシロかったのは、元型とコンプレックスの関係。

元型はイメージの源泉で、決まったイメージはないのね。本体がないんから、その元型の守備範囲にあるイメージをいろいろと挙げていって(母親のイメージとか子宮や大地のイメージとか)説明されるもの。

個人にとっての元型的なイメージってのは、元型っちゅう人類共通の源泉から、集団の無意識を通過して、さらに文化的な集団の無意識を通過して、最深部から上に上がってきたものなんだ。上層階に向かいながら、透明人間が埃とか色味を纏って少しづつ「イメージ」になるような。

特に個人のレベルにまであがってくると、それは個人のコンプレックスに色付けされる。その人がどんな感情のしこりを持っているか、でどんな元型的なイメージに触れるか、が変わる。

これを河合せんせは「コンプレックスは元型が直接自我に侵入するのを防ぐ」と表現しているのがオモシロイ。コンプレックスが弱い人は、元型の侵入のリスクにさらされる。それは危険なことってことかな?

グレートマザーの元型にしても、そのどの側面をどんな風に受け取るか(外界に映し出すか)はその人のコンプレックス次第だってこと。

影の向こう側に潜むラスボス的存在

『共時性の深層』で取り上げた影。これは追放されたパーツだね。『無意識の構造』だと更に深い部分にある、自我とは相いれない自分の一側面アニマ/アニムスについても書かれている。

影を通じてしか接触できない、深淵部分。これはなかなか手ごわい。その統合は命の危険を感じるぐらいハードな経験になりそう。アニマ・アニムスの説明を読んでると思い出すのは、ライラの冒険の世界観!

この物語はニンゲンはダイモンっていう精霊みたいなパートナーと一心同体で、ダイモンは異性なんだよね。男性に生まれた人は女性性の結晶のようなタマシイのカタワレが奥底にあって、女性には男性性の結晶が深淵にある。それを外部にいる誰かに投影することもあるけど、「自己実現」の観点で言うなら自分の中のそれと統合することを目指さないといけない。

私は女だからアニムス影の向こう側にいるがラスボス。アニムスに取りつかれたり、アニムスにおぼれたりすると・・・そう、悲惨な現実(笑)ここらへん、「ズキッ」ポイントだったなぁ。

正論、弁別、禁止・・・「ロゴス(言語的・理知的)」活動が未熟なカタチで振り回す。タロットで言えばソードのペイジ、さらに逆位置、ってところか(笑)

影にしても、アニマ・アニムスにしても、「夢」と「共時性」が統合へのヒントになるなぁと思ったのです。そう思うと日々つけている夢日記がものすごく深く読めてきて面白い・・・

あんまりにもズキズキするもんで、BOOK CAFEで具体的に掘り下げられないんだけど(笑)アニマ・アニムスの統合ステップ、コンプレックスの性質、自分と自分を取り巻く世界がより深く味わえる一冊でございました(''◇'')ゞ

共時性(シンクロニシティ)

最後に、シンクロニシティ。夢のハナシとも統合への歩みとも切り離せないのが、これ。単なる個人的な「ラッキー」とか願望実現の「引き寄せ」とは違う深みを感じるのです。

ぞろ目の数字でこれが出た⇒こういう意味

こんな動物の夢を見た⇒こういう意味

っていう因果関係じゃなくて、「共に起こった出来事があって、それがどういう意味で繋がっているのか?」っていう視点。

コンステレーション(constellation)=星座、布置、共時性

一見無関係なものどうしのつながりが、全体の中である「意味」を持ったものとして浮かび上がること。大きな視点での関係性を見出すこと。

背景もスケールも違う、出来事Aと出来事Bの関係なさそうな繋がりの「意味」に気付くこと。そこでダイジなのは、出来事Aと出来事Bのが「再現可能な因果関係かどうか」っていう自然科学的な客観的視点(統計)じゃなく・・・

「私が」「このタイミングで」そこにコンステレーションを見つけたから意味があるんだっていう主観的視点。

自分自身も、その星座(コンステレーション)を構成する一点だっていう自覚。関係のないところから眺める観測者じゃない。

糸くずのいっぽん・・・

今興味があるのは・・・こういう共時性、コンステレーションをぽつりぽつりと共有できる「場」がつくれないかなってこと。「果てしなく感じる大海原で、波にもまれながら一生懸命航海しているのは私だけじゃないんだ」と、お互いの光を感じ合えるような。

それってやっぱり、生命力を高めあうつながりになると思うんだ。

そんでもって、この「感覚」がニンゲンの善き未来につながるといいな・・・って。

コンステレーション・チームのアイディアはずっとあたためてるネタなんだ。読書会としてちまちまっと企画したことがあるし、それはそれでとってもおもしろかったんだけど!ちょっと真剣に練ってみようかな。

「ただの主婦」であるワタシが人様に声をかける、それだけでなかなかのハードルなんですが、それまた「影」や「コンプレックス」「パーツ」と向き合い成長しつつ、勇気出して挑戦してみたいなぁ!と思ってるところ。

「私の知らない私に会いに行く」そんな船旅の「寄港地」になるような、好きな時に帰ってきてまた旅立てるような、そんな「場」なんてどうだろう?

▶ブログ【STAR SHIP★星読み航海図】

▶公式LINE

なんだか今回のBOOK CAFEは本の紹介じゃなかったなぁ(笑)これこそ、自我の及ばぬ領域に足を踏み入れようとした結果なのかもね( ´艸`)

この記事を読んでくれたアナタと、私の偶然の糸の交差に、感謝!!

いいなと思ったら応援しよう!