映画「ブルー・ジャイアント」と原作漫画と小説「ピアノマン」

ジャズってなんだかわからない…

たいていの人がそう呟く。

ジャズはもはや昔の音楽なのだけれども、「古典にしてはならない、ジャズは死んではいない」と、新しいジャズを創ろうとする若者たちがいる。

そんな物語を描いているのが、石塚真一の漫画「Blue Giant」。

昨年2023年2月、待望のアニメ映画として初めて映像化されたのは嬉しかった。

原作を連載開始直後の2013年からずっと読み続けてきたのだけれども、十年を超えても、いまだに連載中。

でもこの物語、ありきたりなミュージシャンの青春物語じゃない。

主人公「宮本大」が成長してゆく物語というよりも、ロードムービーのような物語なのだから。

ジャズに出会った高校生がジャズに憑りつかれて、ただジャズをやりたいという想いだけでサックス片手に世界中を猪突突進してゆく。

青春の全てをかけて音楽する、真っ直ぐな若者は初心貫徹してて、彼自身はあんまり変わらない。

目標に向かって必死に努力する。

努力と根性。

まるで昭和の男のように。

努力できることが才能だとすれば、彼ほどに才能豊かな人は数少ない。

主人公の大は決して立ち止まらずに、ひたすらに、ぶれずに夢を追い続けてゆく。

でも彼の生き方に、ほんの少しだけ接した人たちが、少しだけ変わってゆくという群像劇。

いろんな街でプレーして、ジャズへの研鑽を深めてゆくのだけれども、よくある少年マンガとは違って、敵と対決して打ちのめすのではなく、誰かと出会えば切磋琢磨するけれども、どんなに関係を深めても彼らとは別れて、新しい街で主人公は一からやり直す。

リアルだね。

人生ってそんなものなのだと思う。

淡々としてて、全然ドラマチックじゃない。

他人にはドラマチックに見えたとしても、本人がしていることは少しも変わってはいない。

でも、主人公大がいつしかふと後ろを振り返ると、こんなすごい道を歩んできたのだと、ようやく気付く。

そして通り過ぎて出来上がった軌跡の上には、いろんな人がいたんだなっていう記憶が刻まれている。

そんな物語。

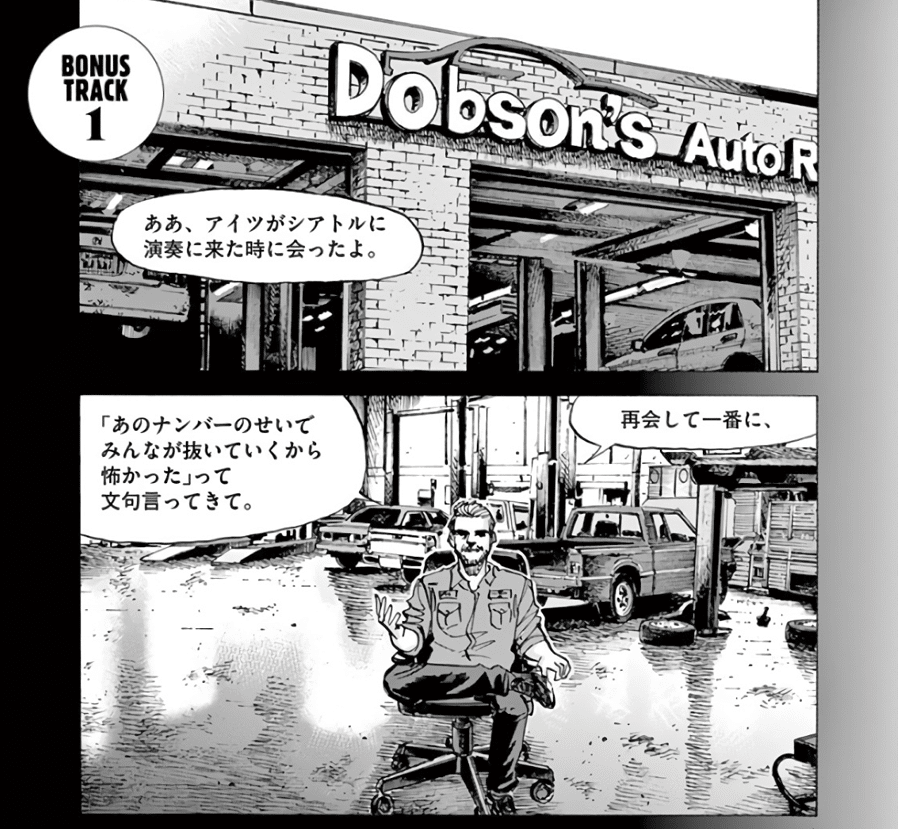

だから原作の各巻の最後には、登場人物たちがかつて出逢った彼のことを十年くらい後に振り替えるという「ボーナス・トラック」が置かれている。

ジャズアルバムの余白に入れられていた、小さなおまけの曲になぞらえられた短いインタヴュー。

第三者から主人公の生きざまを語らせることで、宮本大という人物が重層的に浮かび上がってくる。

これが本編よりも印象的だったりもする。

彼らの人生の一時期をほんのちょっと通り過ぎて行った宮本大が残していった「何か」こそが、この物語で作者が描きたかったものなのだ。

映画「Blue Giant」

映画の中でも、なんとこの回想のインタヴュー場面、エピソードとして合間に忠実に再現されていた。

驚いた。

原作リスペクトされてて、とても嬉しかった。

映像化された映画は、ただただ素晴らしいの一言に尽きる。

音楽に疎そうな(?)アニメ評論家の岡田斗司夫なども絶賛。

原作は優れた音楽漫画なので、音楽に特に親しい人は、音が飛び出てくるような絵の中から音を聞き取ることができる。

素晴らしい画は音を伝えてくれる。

その熱狂は十分に伝わってくる。音の聞こえる漫画、素晴らしい。

ピアノが鳴る

こんな音の伝え方は見たこともなかった

でも自分が絵を見て、音が「聞こえる」と言えるのは自分もまた、それだけ音楽に入れ込んでいる人間だから。

そうではない人には音は分からない。

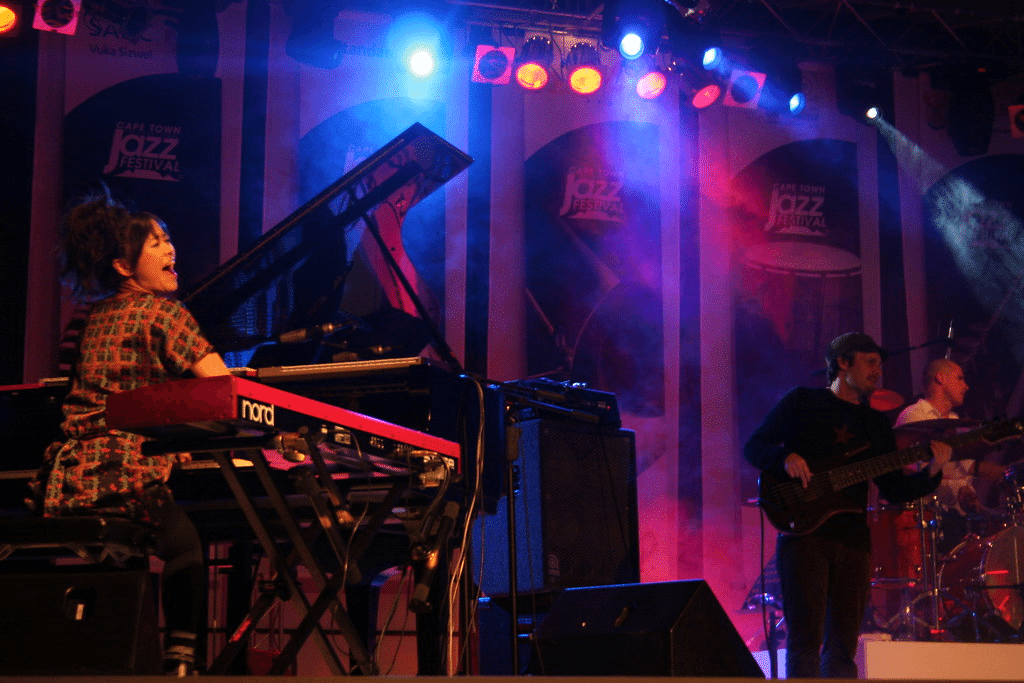

だから映像化されて、もはやジャズ・レジェンドと言えるジャズ・ピアニスト上原ひろみが映画音楽を担当して、初めてこの漫画の凄さがより多くの人たちに伝わったことは本当に良かった。

Flickrより。CCBY4.0

絵を見ていて音が聴こえるマンガは、往年の「のだめカンタービレ」に、ロックバンド漫画の「Shiori Experience」などくらいかも。BECKは好きではなかったけれども、これも含まれるのかも。

ネタバレはしたくないので詳細は避けるけれども、映画はところどころ、本編の原作とは異なったオルタナティブな物語となっている。

地味であまりにリアリスティックだった原作を、夢のあるドラマチックな装いに映画は仕立て上げている。これも映画版の醍醐味か。

原作では大怪我を負って右腕を再起不能なまでにしてしまう雪祈が、映画ではステージに上がる。

原作では入院中で起き上がることもできないまま。

映画版の原作ともいえる小説「ピアノマン」では、絶対安静の彼が無理やり自主退院してライヴに向かうまでの詳細が書かれている。

映画での思いもかけない、最高のクライマックス。

原作しか読んでいないひとには、ぜひ映画を見てほしい。

「Blue Giant」という漫画

映画が気に入ったのならば、ぜひ原作も手に取ってほしい。

活動する土地が変わると原作シリーズの題名が変わる原作漫画は、全部合わせるとかなりの巻数になるのだけれども(10+11+9+1)、それだけに読み応えがある。

第一部「日本編」全10巻

一番最初の副題のない「Blue Giant」。

日本の地方都市の宮城県仙台市でジャズに出会った高校生がテナーサックスだけを抱えて故郷を去って、東京で初めて対等にジャズへの情熱を捧げる仲間を見つけて、日本のジャズの頂点といわれる場所で演奏して、外国へと向かうまで。

これの後半部分、大の上京後の物語だけを取り上げたのが2023年の傑作映画。

物語前半のヒロインだった三輪さんが登場しなかったのだけは残念だったけれども(原作そのままなので当然だけれども)。

第二部「ヨーロッパ編」全11巻

次の「Blue Giant Supreme」ではジャズの本場アメリカではなく、もっと違ったジャズがあるかもしれないとヨーロッパのドイツ・ハンブルクへと向かう。

この意外な選択肢が素晴らしく、ジャズの世界の多様性が見えてくる。

ジャズという音楽は大衆音楽としては難しくなりすぎていて、古典化してしまった音楽を現代にもう一度、よみがえらせようとする意気込みと情熱。

ただただ素晴らしい。

ジャズしか知らない音楽馬鹿は決してぶれることなく、Supreme(最高) なのです。

第三部「アメリカ横断編」全9巻

次の「Blue Giant Explorer」の「Explorer」は探求者という意味。

ようやく主人公はアメリカに辿り着くのだけれども、ジャズの本場の東海岸のニューヨークへ向かうのではなく、西海岸のシアトルからスタート。

シアトルはロック・レジェンド、ニルヴァーナとジミー・ヘンドリクスの聖地。

そんなジャズが全然流行らないシアトルから南下して、サンフランシスコまで下りてゆき、ジャズ発祥の地ニュー・オーリンズを通り抜けて、新しい仲間を見つけて増やしながら、アメリカ大陸を横断するロードムービーは続く。

最後に辿り着くのは東海岸のボストン。

ここで昔の仲間と再会する。

一番最初の「Blue Giant」の東京で、初めて仲間を組んだ戦友のピアニスト雪祈と二年半ぶりに再会する。

左手のピアニストとして

最終巻の第九巻は、ほとんどピアニスト沢辺雪祈のための物語。

雪祈は、主人公大が日本での最後の公演を行う直前に右手を負傷している。

右手が使えなくなったピアニスト。

それでも彼は音楽を諦めてはいない。

この雪祈との再会を描いた「Blue Giant Explorer」最終巻に心を動かされた。

小説「ピアノマン」

映画に深い感銘を受けたので、物語監修を担当しているNumber 8氏(小説でのペンネームは南波永人)が沢辺雪祈視点から描き出した「Blue Giant」の物語を執筆したことを知り、夢中で読んだ。

実はNumber 8氏が映画脚本を書いているので、この小説は映画では描き切れなかった物語の詳細が描かれている。

映画を見て感動した人には必読だ。

小説を読んで、やはり深く心打たれた。

漫画原作者だけあって、情景的な描写に非常に優れていると感心した。

雪祈は共感覚(音を色調として感じる能力)を持っているとされている。

だから雪祈がピアノを弾くと、一面に色があふれ出す。

それを作者は素晴らしい色の言葉で描写する。

自分がどれだけ凄いのかもわかっていない主人公大に感情移入できる読者はあまりいないと思う。

大はいろんなところでサックスを吹いて、規格外の深いサックスの響きで人々を魅了する。

音楽以外のことはほとんど何も考えていない、世俗のしがらみから自由な天然馬鹿の生き方をわれわれは羨ましいと思う。

若いからだろうけれども、将来のことにも特に計画を立ててはいない。

いつだってお金がなくてその日暮らし。

でもサックスを吹けていれば幸せで、新しい仲間と一緒に新しい音楽ができれば最高だと彼は思っている。

ただ今を生きる。

わたしも含めて、家族のために必死に働いて、職場のある街に縛りついていない人たちにはできない生き方。

小説「ピアノマン」の主人公の雪祈は、大とは違う。

彼はピアノ教師の息子として、音楽の英才教育を受けてはいるけれども、大のような情人離れした力は持ち得ていない。

才能はある。

努力は誰よりもする。

彼と同じくらいに努力する。

でも天然馬鹿の大のようには、なれない。

あがく。

もがく。

苦悩する。

だから自分は、雪祈に深く共感して、雪祈に親しみを感じずにはいられない。

雪祈が群像劇の主役だった物語シリーズ第一部「Blue Giant」を映画にして、原作者が彼のための物語(小説)、雪祈視点の物語を紡いでくれたことに大感謝だ。

「Blue Giant」ってこんな物語だったのだと、改めてこの物語を読み続けてきていてよかったと思った。

宮本大は名前のように大きな存在で、自分には彼に感情移入したりはできない。

でも傍にいて、大の大きさを知りながらも、彼にはどうしても届くことのない、雪祈には自分自身を投影できる。

われわれはみんなきっと、雪祈のような想いで、世界一のジャズプレーヤーになるという宮本大を見ているのだから。

雪祈の物語が書かれたことが本当に嬉しい。

アマゾンには650を超えるレビューが付いている。

みんな雪祈が好きなんだ。

宮本大があまりに大きすぎるからだ。

でも、ジャズって時代遅れ。

この認識は正しい、と私は思う。

1940年代に発達したモダンジャズは、それまでのダンスホールで踊るためのスウィング・ジャズを、踊れなくしてしまった。

複雑なコード進行に基づいたアドリブを核として、「聴くための」音楽として、一緒に楽しむ大衆音楽であることをやめてしまって、一方的に聴かせる音楽に変容して、最後にはわかる人しかわからない超難解な音楽になってしまった。

ビーバップの定めたジャズの方向性はジャズの更なる進化を推し進めて、ジャンルはますます細分化していった。挙句の果てにはジャズは姿・形を変えてしまった。

現代のジャズは、もはや20世紀のジャズとは別のもの。

ジャズは学校で学ぶ音楽になってしまって、難しい音楽代表となってしまったジャズを聴く若者は、もはやほとんどいない(と私は思う)。

JPOPやKPOPを聴くようにジャズを聴けますか?

一部の愛好家たちからはジャズはいまだに特別扱いを受けているけれども、ジャズ的なポップスやジャズ的なR&Bやら、ジャズっぽい歌、ジャズ風のアレンジ、ジャズ要素を含んだ映画音楽と、もはやかつての古き良き時代の「純正なジャズ」または「トラッドなジャズ」は、街中ではほとんど聞かれない。

ジャズとはなんであるのか知っている人もほどんどいない。

ジャズは歴史の教科書にも定義されるようになってしまった歴史的音楽?

わたしは自分でいろんな楽器を演奏もする、筋金入りのクラシック畑の音楽馬鹿なのだけれども、若いころにジャズ喫茶を経営していた評論家の後藤雅洋氏の著作を読んで、一時期、クラシックを離れて、ジャズに徹底的にのめり込んだりもした。

手当たり次第に推薦盤を聴きまくった

わたしにはジャズの教科書なのでした

クラシック音楽ほどにジャズを好きにはなれなかったのは、1990年代の終わりには、ジャズというジャンルはもうすでに死に体で、過去の遺物となっていたからだと思う。

モダンジャズの栄光の時代は過去のもので(1940年代から1960年代)、自分は最高の生のジャズを実演で聴く機会は、一度も持てなかった。

自分が生まれた頃にはジャズの全盛期はとうの昔に終わっていた。

ジャズを実演で聴けても、音楽は別ジャンルの音楽とフージョンされていたり、または電子音だらけのジャズっぽい音楽にしか、出会うことができなった。

ハービー・ハンコックやチック・コレアやキース・ジャレットのエレキ・ジャズには辟易した。もちろんマイルスのも。

ジャズエリートの彼らは、昔ながらのレトロなジャズも当然弾けるのだけれども、新しい音楽をやらねばならぬジャズミュージシャンの宿命なのか、そういう古いジャズはもはやほとんど人前で演奏しない。

だから古いジャズを聴いて、感動してこんなジャズを自分もやってみたいと思っても、どこにもそんな音楽は録音以外の場所には見つからなかった。

もちろん、クラシック音楽の世界も同じで、レコード録音技術が急激に発達した1940年代から1960年代の、伝説のクラシック音楽の巨匠たちの音楽を現代のコンサートホールで体験することは不可能。

あれほどに主観的な解釈の音楽を現代の演奏家が披露することはほとんどないし、クラシック音楽もまた、古楽演奏など、いろんなジャンルに細分化されているけれども、クラシックは基本的に楽譜に書かれた音を再現する芸術。

だから将来的にもクラシック音楽はさほどに変わらない。

スタイルなどが多少変化しても、ベートーヴェンはきっと今後もベートーヴェンに聞こえる。

でもジャズには楽譜に書かれた音符は存在しなくて(コードだけが存在する)、自由な音楽を即興で創作することが肝なので、ありとあらゆる音階が極めされつくして、楽器も電子的になり、リズムもジャズの伝統の枠を超えた音楽になってしまった今、現代のジャズは本当にジャズなのだろうか。

自由すぎるがためにジャズは、もはやかつてのジャズには後戻りもできないし、進めば進むほど、かつてのジャズからは遠くなる。

自由な音楽がジャズの本質。

だから何でもありすぎて、変わりすぎてしまった。

わたしの好きなジャズは過去にしか存在しないのかも。

大たちの探している音楽

「Blue Giant」の主人公大は、世界中を旅して、ジャズとは何であるのかを探して歩く。

行動する人である大は、熱く燃えるような音楽を演奏できる場を求めて世界を旅してゆく。

おそらく最終シリーズとなるであろう、最新の第四部「Blue Giant Momentum」。

ボストンで雪祈に再開して別れた主人公がジャズの聖地ニューヨークに辿り着く。

Momentum は「勢い、推進力」という意味。大の作ったバンドの名前でもある。

Momentum はテナーサックスで世界一になりたい宮本大にふさわしい言葉。

でも世界一って何なのだろう。

ジャズの世界には勝負なんてない。

あるのは、演奏している瞬間「自分は世界一」と感じている思いばかり。

でもそれは最高な思いなので、だからこそ、そんな彼に出会った人たちは感化されてゆく。

無性に音楽している姿に感動する。

でも彼らは大の音楽を本当に理解しているのだろうか?

本当はBlueな厳しいジャズよりも、愉快で気持ちいいジャズが好き

ジャズにはいろんな形があるけれども、わたしは陽気で楽しい古いジャズが好き。

1960年代のジョン・コルトレーンのような求道的でエンタメ要素希薄なストイックなジャズよりも、1940年代にチャーリー・パーカーがアドリブを難しくしすぎてしまうビーバップよりも、その少し手前くらいの、1920年代、1930年代の楽しい陽気なジャズがわたしには最高。

ベニー・グッドマンや、レスター・ヤングや、アート・テイタムだとか、そして彼らの音楽を受け継いで行ったような陽気なエンタメなジャズメンたちの音楽。

もっと後の時代のハードバップならば、ハンク・モブレーや、ソニー・ロリンズみたいな、突き詰めすぎないジャズ。

「Blue Giant Explorer」第一巻に、私の大好きな曲がリクエストされるシーンがある。

誤植でしょうか?

「On a Slow Boat to China」というスタンダード。

きっと誰もがイメージする楽しいジャズってこんな感じ。

でも宮本大には最も似合いそうもないナンバー。

ジャズを聴き始めたとき、この曲のいろんな演奏の聴き比べをして、わたしはジャズが大好きになった。

自分が好きなスタンダードには「チュニジアの夜 A night in Tunisia 」だとか「ラウンド・アバウト・ミッドナイト Round About Midnight」だとか「私のお気に入り My Favorite things」だとか、たくさんあるけれども、やはりこのナンバーが一番好き。

ジャズに名曲はなく、名演奏だけがある

曲そのものよりも即興演奏部分に

ジャズの本質があるという意味

という言葉があるらしい。

はっきり言って、ジャズでは耳障りの良いのテーマにはあまり意味がない。

単純な音型や単純なメロディほど展開しがいがある。

これはクラシックと同じ。

でも、ジャズの名曲には、やはりリズムとハーモニーにジャズらしさが求められている。

あまり綺麗ではない、歪なメロディがいかにして、演奏者の力量次第で変奏(即興演奏)されるかをワクワクと期待することが、ジャズの正統的な楽しみ方。

だからメロディにはあまり意味がないのかもしれないけれども、このナンバーは楽しくて、リズムも飛び跳ねてて、やはりジャズの名曲だ。

On a Slow Boat to China

原曲はもともとはジャズではなく、歌手によって歌われる歌。

日本語訳すると「中国行きの遅い船」。

20世紀の初めには、中国は太平洋の向こうで航海するには大変な時間がかかったので、こんな歌が生まれたのだとか

ジャズの楽器演奏では、まずはテーマの歌が崩されることなく、そのまま歌われるけれども、やはりリズムが飛び跳ねてほどよくスウィングする。

歌の部分が終わると、クラシックでいうところの変奏曲となり、歌のコードが変奏されてゆく。

メロディ主体ではなく、コードに基づいた変奏。前回論じたバッハのゴルトベルク変奏曲と全く同じ。

ゴルトベルク変奏曲の変奏も、テーマのアリアとは全く違うメロディばかりが繰り広げられる。

つまり、変奏(インプロ=Improvisation=即興演奏)は、コード進行という最低限の決まり事を守れば何をしてもいいというもの。

即興の自由度は、装飾音中心で崩すバロック音楽以上。

第四拍が次の拍とつながって

たとえば「On a slow」の部分、

Momentumが自然と生まれる構成。

F#°7というブルーノート

(主音から三つ目の音が下がる:G♭=F♯)

が引き延ばされることでジャズらしさ全開

このように推進力を持ってジャジーな響きが

ジャズ名曲の条件なのでは

クラシックの変奏曲の変奏は、今日では紙の上に書かれているけれども、本来はジャズと同じようにその場で即興演奏されたものだった。

モーツァルトやベートーヴェンは即興演奏の名手として知られていたし。

彼らが遺した変奏曲の多くは、実演の後に作曲家が記憶から思い起して音符にして楽譜として書き残された作品。

ジャズにおいては、紙に前もって書いておいて、演奏会で楽譜そのままに弾いてみて、即興演奏に見立てるのは下の下。

「Blue Giant」では、最初のころの雪祈の即興演奏は、前もって準備されていた、練習した上で弾かれていた、無難な安全運転の即興演奏だった。

だから「つまらん」とダメだしされてしまう。

わたしには雪祈がどんな演奏していたか、脳裏に浮かぶ。

いずれにせよ、ジャズ全盛期(1940's‐1960's)の名手たちによる即興演奏は自由な発想であふれていて、痺れるほどに素晴らしい。

練習に練習を重ねたものをそのまま持ってくるのではなく、その場の雰囲気と空気から生まれた自由な音楽。

ジャンルを問わず、音楽は自由自在に崩して演奏されると面白い。

クラシック音楽でも、即興性は非常に大事。

Spontaneity のない音楽は魅力ない。

古いジャズの名演奏

わたしの好きな演奏は以下のようなもの。

特にウッズとロリンズの演奏は、三十年も聴いていて今だに飽きない超演奏。

どうしてこんなに自由なんだろう?

次のクラーク・テリーのトランペットは休日の午後にぴったりな演奏。

「バード」チャーリー・パーカーはまさに鳥のように舞い上がる。

凄い発想の天才の歌。

ソニー・スティットの野太い音は、ジャズの魅力は音色だなって改めて感じさせてくれる。

でも、「Blue Giant」主人公大のサックスは、こんなに楽しいジャズではない。

原作から知れる彼の音色と音楽は、こんな楽しい音楽じゃない。

主人公大の禁欲的なサックスの音からは、わたしは進化しすぎて最後には破滅してしまったジョン・コルトレーンを思い起こしてしまう。

ジャズの哲人コルトレーンは求道的にあまりにストイックに新しい音を求めすぎて、ジャズとは何かを突き詰めたプレーヤーだった。

「Blue Giant」に不満があるとすれば、ジャズにあまりにストイックな宮本大はコルトレーンを連想させてしまうことかな。

コルトレーンのジャズは驚異的で、ただただ圧倒される(けれども最後にはフリージャズに信奉して何がなんだかわけがわからなくなった。興味のある方は調べてみてください)。

自分はもっと軽くて明るくて楽しいジャズが好き。

南波永人氏によると、Blue GiantのBlueは、ブルースやブルーノートのブルーではなく、熱せられて灼熱に燃え上がると、赤い炎は青い炎になるという「Blue」なのだそうだ。

青い炎は赤い炎よりも温度が高い。

一生懸命、熱い音楽を奏でることがジャズの本領ならば、灼熱を通り越して、青くなるまで燃え上がりたい「Blue Giant」の宮本大とは、まさにジャズそのもの。

映画は星五つの大推薦な作品。

★★★★★

ジャズを知らないという方にほど、見てもらいたいです。

いいなと思ったら応援しよう!