シェイクスピアと音楽(17):悲劇的でもある史劇「ヘンリー四世」

前回からの続き、史劇「ヘンリー4世」の結論です。

「ヘンリー四世」は、ヘンリー四世の息子、後にヘンリー五世となるハル王子と、無法者だけど愉快な肥満の騎士フォルスタッフの物語。

騎士フォルスタッフの末路

父親に愛されていないと思い込んでいたらしいハル王子は、フォルスタッフに息子が父親に求める愛情を見出していたのかもしれません。次の「ヘンリー五世」において、王となったハル王子は、父親ヘンリー四世は内乱鎮圧にかかりっきりで自分が子供の時には何も教えてくれはしなかったとフランス王女に語ります。

ハルには弟が三人もいます。皆なかなか優秀で、後にヘンリー五世の片腕として活躍しますが、母のいないハルは両親からの愛情が足りない中で子供時代を過ごしたのでした。

フォルスタッフはそんな王子を我が子のようにかわいがり、思いきり乱暴な罵り言葉で言葉遊びに興じていたのです。

王子だからと言って媚びを売ったりはしません。上下の身分制度の厳しい時代に対等に若輩者相手にせよ、王族と悪口を言いあえるような男はフォルスタッフだけです(第二部で王子に咎められますが、言い逃れします)。

しかし王子であることを自覚したハルは戦場に行き、反乱軍側の同名のハリー・パーシー、ホットスパー(向こう見ず、荒くれもの)と呼ばれる百年戦争の英雄と一騎打ちをして打ち負かします。この部分は事実に基づかないフィクションですが。

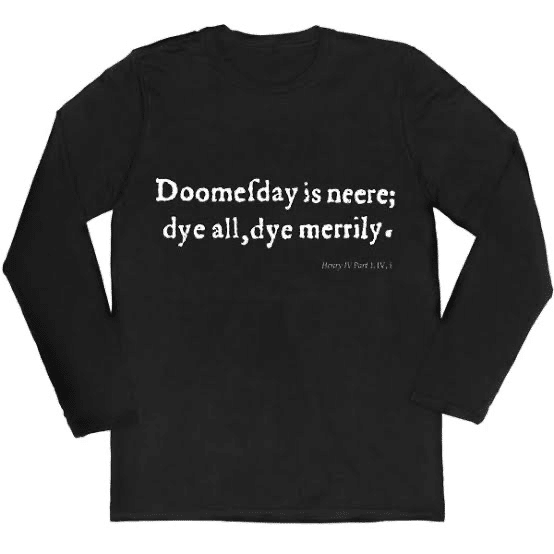

「世界の終わりが来る!みんな死んでしまえ、楽しく死んでゆけ!」

Die All, die Merrily がオリジナルですが、

同音異義語のDye(染める)の置き換えて作られたジョークなTシャツ。

「ヘンリー4世」を読んだことのある人には受けるでしょうね。

「運命の日が近い!みんな染め上げろ、楽しくカラフルになれ!」

という感じでしょうか笑

反乱軍は鎮圧された後、先王リチャード二世を廃して王座に就き、王であることに苦悩し続けた父王は、王冠をハル王子に授けて、ついに放蕩息子と和解して息を引き取ります。

やがて上記の第一部第二幕第四場でお芝居で父王を演じて、フォルスタッフに「若者をたぶらかして悪に道に誘うお前のような奴は追放だ」と言い放ったハル王子は、第二部再終幕でヘンリー五世に即位。

さてここからが名場面たっぷりだった「ヘンリー四世」最後の見せ場。

即位して立派になった王子にフォルスタッフは次のような言葉をかけます。

自分も出世させてもらえるだろうと喜び勇んで心から王子を祝福します。

God save thy grace, King Hal! my royal Hal!

God save thee, my sweet boy!

いよう、ハル殿下、万歳

よかったなあ、親友、万々歳だ!

しかしながら王となったハル王子は、祝福しに訪れたならず者の旧友たちに冷たい言葉を浴びせかけ、なんと牢獄へと送るのです(次作「ヘンリー五世」では許されて戦場に向かいます)。

前回解説した劇中劇の頃の王子とは別人のよう。

言葉遣いも当然ながら、韻文による格調高い言葉。

不良少年だった頃の自分と決別して、立派な王として内戦で混乱したイングランドを収めるためには、フォルスタッフのように自分の旧悪を知る者を自由にはしておけるものではありません。フォルスタッフは法を守らぬ者です。王としては野放しにしてはおけません。それがこれからのヘンリー五世の統治の規範となります。

それが王になるということ。

ヘンリー五世のフォルスタッフへの言葉

I know thee not, old man: fall to thy prayers; お前など知らぬ、老人よ、悔い改めよ(「祈りに屈せよ」を意訳して)

How ill white hairs become a fool and jester! 見事な白髪を持った年長者がこのような馬鹿や道化になるとは見苦しい!

I have long dream'd of such a kind of man, わたしは長い間、おまえのような男の夢を見ていた

So surfeit-swell'd, so old and so profane; 暴飲暴食して太り果てた罰当たりな老人だ。

But, being awaked, I do despise my dream. だが目覚めてみると、あのような夢にムカムカする

Make less thy body hence, and more thy grace; これより痩せるようにして、よい行いを増やすのだ

Leave gormandizing; know the grave doth gape 暴飲暴食を控えよ、

For thee thrice wider than for other men. 他の者よりも三倍も大きな墓がお前のために口を開けて待っていることを知れ

Reply not to me with a fool-born jest: 愚かな道化の冗談で口答えするな

Presume not that I am the thing I was; わたしはかつてのわたしだと思うな

For God doth know, so shall the world perceive, 神がすでに知るように、世も知るようになるが、

That I have turn'd away my former self; わたしは生まれ変わったのだ

So will I those that kept me company. かつての自分を捨てたように、かつての自分の仲間も捨てたのだ

When thou dost hear I am as I have been, わたしが変わらぬと耳にしたならば

Approach me, and thou shalt be as thou wast, やってくるがいい、おまえはこれまでの私の

The tutor and the feeder of my riots: 若気の至りの師匠とも育ての親として

Till then, I banish thee, on pain of death, だがそのときまではお前を追放する

As I have done the rest of my misleaders, おまえの仲間たちにも言い渡したが、

Not to come near our person by ten mile. 私のそば、10マイル以内に近寄れば、即刻死刑としよう

For competence of life I will allow you, 命をつなぐための扶持は与えよう

That lack of means enforce you not to evil: 衣食住に事欠くと、悪事に走らせぬように

And, as we hear you do reform yourselves, そして、お前たちが改心したと耳にしたならば

We will, according to your strengths and qualities, おまえらの力と能力に応じて

Give you advancement… 登用してやろう、

この後、フォルスタッフは刑吏に連れられてゆき、あれほど喜劇以上に喜劇的なフォルスタッフを大活躍させた史劇「ヘンリー四世」は、物憂げな悲劇のように幕を閉じます。

舞台では、この別れをどう演じるかはこの劇の最高の見ものの一つでしょう。

I know thee not.

辛い言葉です。

YouTubeのコメント欄には、

This is one of the most poignant scenes in any of the plays

どんな劇の中であろうと最も辛い場面の一つだ

というコメントがありますが、わたしも全面的に同意します。

ここまでこんなにも舞台を沸かして楽しませてくれたフォルスタッフの最後。

冷酷非情だと、ハル王子だったヘンリー五世は観客に嫌われること間違いなし。

王となって玉座に上った王子は、マキャベリズムに徹する現実主義者となります。

だからこそ、次の劇の「ヘンリー五世」では、劣勢のイングランド軍を率いて大逆転劇を演じさせる叡王として再登場できるのです。

辛い別れ。ヘンリー五世にもフォルスタッフにも。

Banish notと第一部第二幕で王子役を通じて訴えたフォルスタッフに、若い王は劇中劇では追放を言い渡しました。あの場にいた者たちは、誰もがあの言葉を冗談と受け取ったことでしょう。

その冗談のような言葉が本当になったのです。この劇を見る者の胸に複雑な苦い想いが湧き起こらないことがあるでしょうか?

引用した動画のフォルスタッフは、微笑みつつ泣いているような絶妙な演技です。

戯曲に書かれた言葉だけではわからない。

シェイクスピアはやはり上演された舞台を見てみないといけません。

原作を読んでもどこに間を置くとか、どの場面でどんな表情を浮かべるなどは書かれていません。行間を読むのは一読者には難しい。

「ヘンリー4世」のフォルスタッフのための音楽

非常にユニークなキャラクターであるフォルスタッフは「ヘンリー4世」上演当初より大人気で、シェイクスピアの創作した人物の最高傑作の一人であるとされています。

こういう伝説があります。

「ヘンリー4世」を鑑賞した芝居好きのエリザベス女王は、シェイクスピアに|Sir John in love《恋をしたサー・ジョン(フォルスタッフ)》を見てみたいと宣われたとか。

そして生まれたのが、傑作喜劇「ウィンザーの陽気な女房たち」でした。女王様のリクエスト!

古今の作曲家たちに何度もオペラ化されている凄い作品。

アントニオ・サリエーリ

オットー・ニコライ

ジュゼッペ・ヴェルディ

レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ

などという錚々たる面々によって。

特にヴェルディの作品は、イタリアオペラ最大の作曲家の最高傑作とまで呼ばれる神曲です。作曲家最後のオペラ。いずれ解説したいですね。大好きな音楽です。

これほど数多くの作曲家がオペラ化したシェイクスピア作品は他にはありません。

大英帝国の大作曲家エドワード・エルガーもフォルスタッフを大変に好んだ一人でした。

エルガーはわざわざ「ヘンリー4世」のフォルスタッフという断り書きを付けたフォルスタッフのための音楽を書いています。

分厚い上塗りのオーケストレーションによるエルガーらしい作品。賑やかな音楽でフォルスタッフが暴れ回る情景の描写音楽としては秀逸です。時折聞こえる寂しい調べは胸を打ちます。

フォルスタッフは、「ヘンリー4世」の次作に当たる「ヘンリー五世」にはもはや登場しません。

フォルスタッフのあまりの人気でフォルスタッフを主役とした軽薄な海賊版二次創作が横行して作者シェイクスピアも困り果て、次の作品「ヘンリー五世」において、酒場の女主人クィックリーの口からフォルスタッフは王子に見捨てられて失意の内に死んだと語らせるのでした。

「ウィンザーの陽気な女房たち」は時系列的に「ヘンリー4世」の前日譚。

シェイクスピアもまた、フォルスタッフの回想記のような劇を書くほどに彼を愛していたのでした。

真夜中の鐘

わたし的には「ヘンリー四世」第一部は派手な戦争場面も含めて痛快な傑作喜劇、でも後半の第二部は、内乱の終結、苛まれて死んでゆく父王ヘンリー四世の死と拒絶されるフォルスタッフの痛切さのために悲劇ですね。

第二部で、フォルスタッフがお役目として村人を兵隊に集めに行き(賄賂も受け取り)、そこでフォルスタッフは若い頃の友達だったシャロー弁護士の家を訪れます。

そして昔話に花を咲かせてこういう有名な言葉を語ります。

名画「第三の男」や「市民ケーン」で有名な映画俳優で監督のオーソン・ウェルズ (1015-1985) はフォルスタッフが大好きで、ウェルズがフォルスタッフを主人公にした映画を制作しました。

題名はこの場面から取られた

Chimes at midnight

でした。上に引用した I know thee not はウェルズの映画「真夜中の鐘」の一部です。

全ての老人にとって、どんなに恥ずかしい失敗でも、若かりし日の馬鹿騒ぎは、遠い日の真夜中に聞いた鐘のように胸に懐かしく痛切に響くものなのです。

覚えておきたい感慨深い言葉です。

フォルスタッフもまた、シェイクスピアのいうところの「世界舞台」の上の俳優の一人。

大いに我々を笑わせて、存分に暴れて、散々悪態ついて、時には人生の悲哀を不器用に語り、そして去っていったのでした。

是非、動画か舞台でご覧になられて下さい。文字で読むだけでは分からないものがフォルスタッフとハル王子の二人の関係には沢山あるのです。独りで悩むハムレットとは一味違うと思うのはわたしだけでしょうか。

名優に演じられる時、言葉は生き返り、行間に込められたニュアンスが目に見えてきます。だからこの投稿を読んであらすじを理解しても、ネタバレではないですよ。古典とはそういうものです。ハイライトしか語ってはいないですし。

俳優に演じられて初めて、シェイクスピアは400年の時を超えて現代に蘇るのですから。

いいなと思ったら応援しよう!