レノファ山口から学ぶ実践マーケティング 〜今すぐ始めるスポーツビジネス革命〜

こんにちは。この記事を読んでいただき、ありがとうございます。

まずは住田とは何者か?にお答えできるであろうと思われます、こちらの動画をご覧ください。

今回のnoteでは、レノファ山口の一員としてクラブの中で私が経験してきた成長の軌跡を、理念とマーケティング思考の視点から振り返り分析します。

この記事の読者の方々の中には、当時の私たち同様に非常に厳しい限られた資源で日々努力を重ねられているクラブスタッフの方々や、そういったクラブを応援してくださっているサポーターの皆様、そしてこれからスポーツ業界にチャレンジして行こうとしている若い方がお多くいらっしゃると思います。きっとそんな皆様の活動のヒントとなるのではないかと思いこの記事を書き上げました。

かなりのボリュームとなっていますが、まとめてリリースしようと思ったのは、「これさえ読めばスポーツビジネスのさまざまな場面で活用できるようになるように」という思いをまとめて出しました。

ぜひ最後まで読み進めていただけると幸せます。

私とレノファ山口の出会い

私が初めてレノファ山口に関わったのは2005年のことです。当時、幼児から中学生までが所属する街クラブ「レオーネ山口」に着任し、最初の保護者総会で「12年後、レオーネ山口をJ2クラブにします」と宣言しました。その際、保護者の皆さんからは多少の失笑を買いましたが、実際に11年後の2016年、レオーネ山口はレノファ山口のアカデミー組織へと変革し、多くの人々の協力のもとレノファ山口としてJ2昇格を果たしました。

また、2006年に誕生したレノファ山口FCは、2011年の山口国体を控えていたこともあり、県からの国体強化費を運営資金として一見順調に活動しているように見えました。しかし、2011年シーズン終了後に国体強化費が途絶えると、クラブは深刻な経営危機に直面しました。

そんな中、2013年に負債を抱えながらもクラブは「レノファ山口短・中・長期経営計画」(石原元GMや柴田勇樹 元取締役を中心として作られました)を策定し、逆境からの巻き返しを試みました。この計画が大きな転機となり、クラブ運営は回復に向かい、最終的にはJリーグ昇格への道を歩むことになりました。

もちろんJリーグ昇格は私だけの力では成し遂げられませんでした。山口県教員団の頃から歴史を紡いできてくださった皆様、それを引き継ぎ懸命にJ昇格を目指した選手・スタッフの皆様、山口県内外のクラブを応援してくださる皆様の力がひとつになった結果ということは言うまでもありません。

1. 山口県にJクラブのニーズはあったのか?

まずは、山口県にJリーグクラブが本当に必要とされていたのか、つまり顧客ニーズが存在していたのかを検証します。2005年当時、福岡県にはアビスパ福岡、広島県にはサンフレッチェ広島があり、山口県内の多くのサッカー少年・少女は既存クラブのサポーターになっていたと思います。実際、山口県内ではJリーグクラブを強く求める声はほとんどなく、「できたらいいな」という程度の期待しかなかったようです。

では、なぜ私があえてJクラブを作ろうと決めたのか。その原点は、アルビレックス新潟のホームゲームで体感した、4万人を超える大観衆の熱狂にあります。私はその熱狂を「山口でも実現したい」と強く思ったのです。

顧客の創造

「需要がなければ、自分で作ればいい」というのは、当時の私のシンプルな発想でした。

「企業の目的の定義は一つしかない。それは、顧客を創造することである。」

山口県は大自然に囲まれ、娯楽施設が都市圏ほど充実していないため、週末は近隣での買い物や、福岡や広島への遠出が一般的です。県内にも魅力的なスポットはあるものの、流行やエンターテインメント性では都市部に劣っています。そこで、新潟で隔週ごとに感じた「あのお祭りのようなホームゲームの雰囲気」を山口でも再現すれば、必ずや熱狂するファンが生まれると確信しました。

また、W杯時の渋谷スクランブル交差点での熱狂は、日本全体を象徴するお祭り騒ぎの一例ですが、山口県民は伝統的に餅まきなどで盛り上がる文化があります。このように、サッカーの熱狂と地域文化が融合すれば、十分に需要を喚起できると思いました。

2. 理念 自分たちの存在意義と目的

次に、私が常々強調している「理念」について振り返ります。レノファ山口で掲げられていた理念は以下のとおりです。

【活動理念】

レノファ山口FCは山口県民に愛され、山口県民へ感動・勇気・元気を与える山口県民による真の地元クラブを創造します。

当時はこの「活動理念」のみが掲げられていました。現在の私の解釈で、これを分析してみたいと思います。

Mission(社会的存在意義・使命)

レノファ山口FCは、県民に感動・勇気・元気を与えるために誕生した。

このシンプルな表現こそ、クラブが担うべき使命を端的に示していると思います。

Vision(目指すべき理想の未来)

残念ながら、当時は具体的なビジョンが十分に言語化されていませんでした。Jリーグ昇格要件を満たすことがゴールのように捉えられていたのです。しかし、本来の目指すべき未来は、私が新潟で体感した熱狂の光景や、欧州のサポーターが週末に自分の贔屓クラブのホームゲームを観戦し、その後バルでビールを片手に試合を語り合うという情景を、山口に実現することだと思います。

「Vision=視覚」という言葉のように、具体的な映像として描けるビジョンを共有することそして言語化してクラブの財産として遺しておくことが重要だと痛感しました。Jリーグ昇格を唯一の目的とすると、やがて勝敗に左右され、本来の目的を見失うリスクがあります。実際、多くのJクラブがその点で苦戦している現状があります。

Concept(今、何をするべきか)

当時、クラブ内では「Jリーグ昇格要件を満たすこと」が最優先事項として掲げられていました。しかし、誤ったビジョンに基づいてコンセプトを策定すると、間違った方向に進む危険もあります。一方で、短・中・長期計画の策定により、各部署が自律的に動ける体制は整っていました。ここで大切なのは、正しいビジョンに基づくコンセプトの再構築であり、誤りに気づいたら早急に軌道修正することです。

この時はJリーグ昇格後のことはビジョンとして設定できていませんでしたが、そこへの通過点としては間違っていなかったので大きくずれることはなかったと思います。

[参考リンク]

レノファ山口FC短・中・長期計画2013~2020

Value(価値観・価値基準)

「山口県民に愛され」「真の地元クラブ」

この価値観は、クラブ運営の基本的な指針でした。この価値基準により、山口県内全市町をホームタウン化する方針も打ち出されましたが、その他の価値観が明確に定義されていなかった点は、後の課題となりました。

Vision=Jリーグ昇格としてはいけない

Jリーグ昇格は目的ではなく手段である

Jリーグ昇格を目標とすること自体は否定しませんが、あくまで昇格は「手段」であり、最終的な目的ではないと考えます。昇格によって何をこの地域にもたらすのか、その本質を常に意識しなければ、迷走に陥る恐れがあります。実際、夢半ばで解散や消滅するクラブも存在するのは、もしかすると「昇格」がすべてになり、本来の使命を見失った結果かもしれません。(例えば、1月24日に発表されたレイジェンド滋賀のトップチーム消滅は非常に残念でした。)

また、どんなに素晴らしい理念も、ステークホルダーと共有されず属人的なものだと、組織が変わるたびに失われかねません。

ここで、Mission、Vision、Concept、Valueの基本概念を整理します。

Mission使命。社会的存在意義。普遍的なもの

Vision 目指すべき理想の未来。達成後には新たなVisionに向かう

Concept ビジョン達成のために必要なやるべきこと

Value 価値観。価値基準

クラブは単に「中の人」のためのものではなく、地域全体のアイデンティティとなる存在です。これらの概念を正しく理解し、全てのステークホルダーと共有することが、クラブ運営の根幹だと確信しています。

3. 戦略の重要性

ここでは、なぜ戦略が重要なのかを考えます。サッカーの現場においても、経営においてもクラブが保有する資源や人材は限られており、各選手やスタッフにはそれぞれ異なる特徴があります。その限られた資源で目的を達成するためにも戦略は欠かせないものなのです。

レノファ山口FCの戦略

レノファ山口FCでは、歴史的に監督が中心となって選手のリクルートを行ってきました。その結果、過去に旋風を巻き起こした監督たちは、戦略的な選手獲得と起用により、短期間でJFLやJ3のリーグを駆け抜ける実績を残しました。たとえば、上野監督体制時には即戦力となる競合チームの選手や有望若手選手を獲得し好成績を残しました。2018年の霜田監督体制1年目には、期限付き移籍をうまく活用し、非常に優秀な若手選手をブレイクさせることに成功、破壊力あるサッカーを披露し多くのファンを魅了しました。

ただ地方の低予算クラブという現実から、期限付きで活躍した選手は保有元クラブに戻ることになりますし、他クラブへ引き抜かれるという厳しい状況もあります。クラブも育成型クラブを目指していたので選手のステップアップを応援していました。しかし活躍した選手は抜けていきますが、また次の若手選手がレノファ山口で成長したいと期限付き移籍でやってくるという好循環はできていたと思います。

ですがチームが成熟した時に主力が移籍すると、成績はアップダウンを繰り返すことになりました。

また監督主導の強化は短期的な成果を上げることができる一方で、クラブの理念や長期的なプレーモデルに基づくチームづくりという面では十分な成果が得られなかった点もあります。なぜなら成績不振により監督交代ということになれば、また新たな監督が主導するスタイルへと変化を遂げるからです。

変化することは悪いことではありませんが、クラブとして理念という「芯」を残した「進化」である必要があるのではないでしょうか。こういった部分はクラブの理念・スタイルに沿った監督・選手人事が行われるべきで、日本のクラブはここが欠けているといえるでしょう。

経営面では2014年に有料試合となってから入場料収入でしっかりと売り上げをあげるという方針が掲げられました。無料招待チケットはできる限り配らない方針で2014シーズンにホームゲーム7試合で1200万円の入場料収入をあげたことは成功だったといえます。その後2015年は9200万円、2016年に2億2000万円と入場料収入は順調に伸びて、広告料収入だけに依存することのない素晴らしい経営状況だったといえます。

ただ先述のとおりJリーグ昇格後のビジョンがなかったこと、また改めて設定しなかったことからトップチームの強化に追われる経営が繰り返されてしまいました。目的が失われたことで経営戦略が曖昧になってしまったといえるでしょう。

クラブが押さえておくべき戦略の型

このように、昇格だけを唯一の目的として追求すると、資金を投入して一時的に戦力を充実させる「ギャンブル」に陥る恐れがあります。そこで、昇格はあくまで目標への通過点として位置づけ、クラブが本来目指す未来〜つまり「どうなりたいのか」という明確なビジョン〜を定め、その上で環境整備などを進める戦略をしっかりともつ必要があります。

欧州ではアマチュアクラブで予算も小規模ではあるものの、小さな手作り風スタジアムとバル、そこで行われる週末のホームゲームには地域の住民が訪れて試合を楽しみ交流を楽しむ、そんな光景が見られます。ここから学ぶことができるのはサッカーはコミュニティ創生に非常に有効であるということでしょう。

今後は、昨今の複合型スタジアム建設事例に見るように、サッカー自体だけでなくスタジアム周辺の施設や試合当日の演出を含めた「最高の体験」を提供することが、勝敗に左右されない熱狂的で、且つ幅広いファンを掴む鍵となります。いわば地方創生と非常に密接な関係にあるということです。

こうした好循環が生まれれば、次の戦略への投資も可能となり、クラブ全体が持続的に成長していくのです。

地方のアマチュアクラブが持つべき成長戦略

JFLや地域リーグに所属するアマチュアクラブは、さらに限られた資源の中で運営されています。活動に対する理解者も少ないため、売上向上は大きな課題となります。マーケティング思考に基づく基本公式として、以下の式が参考になります。

売上 = 人口 × 認知率 × 購入率 × 購入個数 × 購入頻度 × 購入単価

地域リーグ以下のクラブでは、チケット収入が限られるため、グッズ販売やパートナーシップ収入の向上を目指す際、特に認知率やリピート率の向上が重要となります。

地域に密着した活動を徹底し、住民に「自分たちのクラブ」と感じてもらうことで、自然に応援の輪が広がり、パートナー企業にもメリットがもたらされます。これはJリーグ昇格しなくても行うことができることです

育成年代のクラブが持つべき成長戦略

育成年代のクラブが掲げる「青少年の健全育成に寄与する」という理念はよく見受けられますが、それだけでは不十分です。さらに、地域に対してどのような具体的な貢献ができるか、そしてその結果としてどのような価値が創出されるのかを明確にする必要があります。

育成年代クラブのパートナーシップ獲得においても、単なる支援関係に留まらず、クラブが自らの使命やビジョンをしっかり示し、地域のステークホルダーとともに未来を創り上げる姿勢が求められます。プロを目指す選手育成だけでなく、スポーツの楽しさや地域社会への貢献を包括的に実現するVisionと戦略をもつことが、長期的な成功につながるのです。

4. マーケティングフレームワークでみる2014年

当時のレノファ山口の状況で、達成すべき目的がどのように設定されていたのかを2014年を取り上げて振り返ってみます。

ここでは【営業】と【集客】の面にフォーカスしてみていきましょう。

OBJECTIVE(目的)

J3参入要件クリア・J3参入

2014年、レノファ山口はJFL所属で、J3参入要件の達成が大きな目標でした。具体的な条件は、

JFL4位以内の成績(戦績)

平均2000名以上の集客【集客】

1.5億円の営業収入の確保【営業】

などです。前年度まで地域リーグで活動していたことを考えると、やや背伸びが必要な厳しいハードルでしたが、スタッフ一同の大きなモチベーションとなりました。

1)実現可能性

ギリギリのラインで設定された目標ではありましたが、ビジネスにおける“ストレッチゴール”として適切でした。

2)シンプルさ

「J3参入要件を満たす」というシンプルな目標は、現場全体に分かりやすく浸透しました。

3)魅力

クラブの悲願であるJリーグ入りという目標は、全スタッフのモチベーションを大いに高め、必死で「なんとかJ3昇格!」に取り組む原動力となりました。

WHO(ターゲット)

【営業】

パートナーシップ営業におけるWHO(ターゲット)ですが、ここでもマーケティング思考が不足しており、当初は既存のスポンサーからのご紹介と、山口市から徐々に放射線状に広がるように企業のリストアップ→TELアポして営業の日々でした。その後Jリーグ事務局から「地元の商工会議所の会頭を味方につけて、山口の名士の方々から応援されれば一気に応援の輪が拡がる」というアドバイスをいただいたのですが、当時はその言葉に含まれる本来の意図を汲みとれていなかったように思います。

今ならまずはどう考えていくか?

マーケティング思考を踏まえるとこのようなセグメントからスタートするかと思います。

<ターゲットのセグメント例>

地域密着型企業(山口県の経済活性化を重視する企業)

<理由>

地域貢献を通じたブランディング強化を図りたい企業にとって、クラブを支援することはCSRや地域イメージ向上に繋がるから。

このようにターゲットを整理できると、次のWHATも考えやすくなります。

そもそも商工会議所の目的は、地域経済の活性化と企業の健全な発展を図り、社会一般の福祉増進に貢献することですから我々がサッカーを通してこの街に創り上げたいものとリンクしています。そういった一見当たり前と思うこともきちんと整理しておくことは非常に重要なポイントです。

【集客】

当時はマーケティングのこともよく分かっておらず集客を増やすために、とにかくHOWばかり考えていたように思います。何をすれば来てくれるだろうか?を考えすぎていたのです。

当時は企業や団体などをとにかく来場依頼に回る、さらに行政に協力してもらう、そして究極はスタジアム周辺の全戸訪問でした。

ここでも同様にマーケティング思考を踏まえると・・・

<セグメントの一例>

地元住民ファミリー層

<理由>

安定したリピート性:地元住民、特にスタジアムから車で20分圏内に住むファミリー層は、週末に家族で楽しむイベントとして試合や周辺イベントに参加しやすい。

クロスセルの可能性: 子ども向けのエンターテインメント(キッズゾーン、家族向けのフードブースなど)を強化することで、家族全体の満足度を向上させ、口コミによる新規ファン獲得が期待できる。

<具体イメージ>

・未就学児や小学校低学年を持つ家庭

・週末に家族でお出かけする習慣がある層

もちろんこのセグメントは一例であり、他にもターゲットとなりうる層はたくさんあります。

マーケティング思考で考えると、それぞれのターゲット層に対するイメージがより鮮明になります。やはりまずはターゲットについてしっかりと知ることが重要です。

WHAT(価値、ベネフィット)

・POD(Points Of Difference/差別化要素)を際立たせる

顧客に何を届けるか?というWHAT(価値・ベネフィット)ではPODを際立たせる必要があります。それはこのクラブがもつ強みを売るということです。そしてここではPODを信じた顧客を裏切らないことが重要なポイントになります。

【営業】

この当時はクラブがどの程度メディアで露出されるか、また全国リーグを戦うことによりアウェイの地でも露出があることなどを必死で訴えていました。とはいえメディアに頻繁に取り上げられるわけではないので、なかなか一般的な宣伝広告のようにはいきません。営業で看板広告などを売り込む時も単純にTVなどの広告と露出価値を比較されても太刀打ちできません。

そこでクラブこそがもつ「価値」を際立たせる必要があります。

マーケティングフレームワーク(4P:Product, Price, Place, Promotion)を基に、クラブが提供する価値(スポンサーにとってのメリット)を整理し明確にすることができます。

<Product:クラブが持つコンテンツと価値の例>

1.地域のコミュニティ資産としてのブランド力

・地域住民や行政、教育機関との連携を通じた広範囲な認知度

・地域イベント(サッカースクール、フェスティバルなど)の開催実績

2.マーケティング・PRチャネルとしての活用

・試合会場や公式ウェブサイト、SNSでの露出

・地域ニュース媒体との連携によるPR展開

3.顧客・従業員向けの福利厚生プログラム

・試合観戦チケット、選手との交流イベント参加権

4.BtoB/BtoCマッチング機会

・クラブが提供するビジネスマッチングイベントの開催

<Promotion:スポンサーとの協業プロモーションの例>

1.共同キャンペーンの実施

・試合会場での販促キャンペーン

2.スポンサー専用コンテンツ制作

・クラブ公式SNS・YouTubeでのコラボ動画配信

・地域住民へのメッセージ発信(社会貢献活動やイベント報告)

3.地域密着イベントの共同企画

・健康促進イベント、子ども向けスポーツ教室、地域清掃活動

クラブの持つ独自資源(地域連携力、コンテンツ、観客データなど)を整理し、ターゲット企業ごとに提供価値をカスタマイズしておくことでWHATのバリエーションを増やすことができます。

PODの面でも、「レノファ山口だからこそできること」を提供する必要がありました。JFL時代から選手はホームタウン活動に協力的で、あっという間に山口県民から愛される存在になっていました。こうした日々の地道な活動がクラブ全体の価値を上げて、地元企業からも認められる存在に成長していったのです。

【集客】

当時は試合運営に追われながらも、とにかく来場者に「楽しかった!」と思ってもらえるよう努めました。というより私は集客に関しては本当に素人だったと反省せざるを得ません。

2014年のレノファ山口FCの試合は、上野監督(当時)の率いるショートパスを基調としたパス&ムーブ、そして三人目の動きといった試合でのチームのパフォーマンスそのものが最大の魅力となっていました。山口県で開催される全国リーグの試合ということに大きく頼りきっていました。

ただ、お祭りの雰囲気をつくるのだ!という考えは最初から持っていましたので、試合当日の「やまぐちグルメガーデン」の開催には気合が入っていました。山口の美味しい食を楽しめる工夫を凝らすことで、スタジアム全体がまるでお祭りのような非日常空間となり、リピーターの獲得に大きく貢献できたと思います。

ここで先ほどセグメントした層でのWHATを考えてみましょう。

地元住民ファミリー層向けのWHAT(価値・ベネフィット)

価値・ベネフィットの主眼:

・家族全員が一日中楽しめるエンターテインメントと安心感

・こども割引による経済的メリット

・子どもが楽しめるコンテンツの充実

こういった思考を基にイベント企画を行っていれば、もっと精度高く集客できたと思います。

ではPODはどうだったでしょうか?

当時山口には競合になるような流行の娯楽がないこと、本格的なスポーツ観戦文化がまだ根付いていなかったことから、その新鮮さ自体がPODとして際立ったことは運が良かったといえます。ただし、試合内容によって盛り上がりが左右される面もあり、そこだけに頼っていては不確定要素しかありません。だからこそクラブがコントロールできる“グルメ”や“イベント”などの施策によってPODを強化する必要があります。非日常感を生み、観客のみなさんにお祭り気分をあじわってもらうことで「毎回行きたい」と思わせることがPODを裏切らないということにつながる、というのは都市部や地方でも共通して言えることだと考えられます。

HOW(戦術)

【営業】

営業におけるHOWはクラブの持つ「価値」と未来のビジョンを語ることで山口の町が活性化することを訴えかけました。

当時の我々はクラブの持つ価値と未来を訴えかけることに長けているスタッフが多かったと思います。それは当時のスタッフはJリーグクラブが街に誕生することで何が起こるかと言う状況が描けていたのだと思います。(その先のビジョンは共有していなかったのは先述のとおりです)

ただそういったスタッフばかりではない場合はどうすればいいでしょうか?そこでマーケティングの出番です。

ここではカスタマージャーニーでパートナーシップ獲得の例を見てみましょう。

1. 認知(Awareness)

企業がクラブの存在を知る段階です。

例:◯◯不動産の社員が地元のサッカーフェスティバルでクラブのブースを見かけ、「うちの地域にはこんなクラブがあるんだ」と興味を持ちます。

活動

・地域イベントへの参加

・SNSやメディアでの情報発信

ポイント

まずはクラブの存在や活動を多くの人に知ってもらうことが重要です。

2. 興味・関心(Interest)

クラブの活動内容に関心を持つ段階です。

例:社員がクラブのSNSをフォローし、子ども向けのサッカースクールや地域清掃活動を見て「地域に貢献しているクラブだな」と思います。

活動

・クラブの社会貢献活動を発信

・SNSやイベントで継続的に情報提供

ポイント

パートナー企業候補が「自社の理念や活動と合っているかも」と感じることが必要です。

3. 検討(Consideration)

クラブとの連携を具体的に検討する段階です。

例:〇〇不動産の社長が「地域貢献をアピールしたいけど、うちに何ができるかな?」と考えます。クラブとの協業を視野に入れ始めます。

活動

・クラブが提案資料を作成して企業に説明

・企業の課題(地域貢献、ブランディング、人材採用など)をヒアリング

ポイント

パートナーが「このクラブとの協力にはメリットがある」と思える提案をすることが大切です。

4. 意思決定(Decision)

契約するかどうかを決める段階です。

例:クラブの営業担当が〇〇不動産を訪問し、試合会場での看板広告や地域イベントでの共同キャンペーンを提案。社長は「これなら地域での認知度が上がりそうだ」と納得します。

活動

・具体的なパートナーシップパッケージの提案

・契約内容(広告の種類、期間、金額)の調整

ポイント

具体的なメリットを提示して、パートナーに「契約する価値がある」と感じてもらうことが重要です。

5. 契約・導入(Adoption)

パートナーシップ契約が成立し、活動を始める段階です。

例:〇〇不動産とクラブが正式に契約を結び、次の試合からスタジアム内に不動産会社の広告看板が設置されます。また、地域住民向けの見学ツアーイベントを企画します。

活動

・契約に基づき、広告設置やイベント開催

・パートナー向けに進捗報告や成果の共有

ポイント

パートナーが契約後も満足できるよう、継続的にサポートすることが求められます。

6. 継続・拡大(Retention & Expansion)

契約を更新し、さらに関係を深める段階です。

例:〇〇不動産が「試合のパートナー広告でお客様が増えた」と成果を実感。翌年はさらにイベントパートナーにも参加します。

活動

・成果報告を行い、パートナーの満足度を高める

・新たな協力案や契約更新の提案

ポイント

パートナーが「このクラブとの協力は続けたい」と思えるような成果を出し、信頼関係を築くことが大切です。

実際にはこうも簡単にいくことはないわけですが、上記の過程のどの部分で顧客がノッキングしているかによって、どの活動が必要かを把握し効果的な営業活動を進めることができるようになるために有効です。

【集客】

前述の通り集客やイベントに関してはいろいろ試行錯誤していましたが、当時はまだマーケティング思考が未熟で、どの施策がどのターゲットにヒットするのかを全く把握できていなかった部分ばかりでした。夏に「ビール祭り」を開いたり、大学生グループとのコラボ企画をしたり、どれもが“手さぐり”でした。たまたまうまく行った!けど確信的に集客はうまくいった!という手応えを感じることはできなかった気がします。

カスタマージャーニーで集客を考えると・・・

いま思えば、もっとしっかりと考察することで、どの段階でどんな活動が必要かを把握し、効果的な集客活動を行うことができたのだなと思いました。

こうしてみると集客は勘ではいけないと思い知らされます。

先ほどのファミリー層を例として考えてみましょう。

1. Awareness(認知)

説明

ファミリー層に「レノファ山口」というクラブの存在を知ってもらいます。 特に、親が興味を持つことが重要です。

具体例

地元の幼稚園・保育園、小学校との連携イベントを実施

クラブマスコットのキャラクターを学校訪問させ子どもたちに直接アピール

地域メディア(地元テレビ、ラジオ、フリーペーパー)を活用して家族向けイベント情報を発信

SNSでの動画配信(試合風景、家族が楽しんでいる様子、選手と子どもが感動的だったシーンなど)

地元スーパーやショッピングモールにポスター・フライヤーを設置

ポイント

この段階では、クラブがどれだけ多くの人に知ってもらえるかが重要です。多くの人に情報を届けるために、広告やイベント、SNSでの発信がカギとなります。

2. Appeal(訴求)/Interest(興味)

説明:

家族全員に「行ってみたい!」と思われる。 特に、親には「家族サービスになる」と思ってもらえる。

具体例

ファミリー向けプロモーション動画の制作

実際の試合当日の様子(家族連れが笑顔で楽しんでいる姿、フードブースの美味しそうな食べ物、子どもが遊んでいるシーンなど)を紹介

ファミリー割引や特典のアピール

「ファミリーで来場すると割引あり」や「子どもには限定プレゼント」などの特典をわかりやすく伝える

キッズ向けキャラクターイベント

試合前後にマスコットキャラクターが登場するパフォーマンスや撮影会を開催。 子どもたちのテンションが上がり、親が「子どもが喜ぶなら行ってみよう」と思うきっかけを作る

ポイント

ここでは、試合の雰囲気やイベント(例えば、グルメフェスやビール祭り)など、クラブならではの魅力がしっかりと伝わることが大切です。面白い動画や写真、ファンの熱狂する様子を見せることで、より多くの人の興味を引くことができます。

3. Ask(調査)

説明

ファミリーが実際に「試合に行こう」と考えてみた、必要な情報をスムーズに得られる状態にする。

具体例

公式サイトやSNSの情報が充実

試合日程、チケット料金、アクセス情報(駐車場情報を特に強調)、当日のイベントスケジュール、子ども向けコンテンツをわかりやすく掲載

親が気になるポイントをQ&A形式で回答

「子どもが飽きたときどうすればいいですか?」、「ベビーカーで行けるの?」、「トイレや授乳室はありますか?」などの疑問に答えるページをご用意しています

お問い合わせ窓口の強化

電話やチャット対応を充実させ、親が安心してお問い合わせできる環境を整備します

ポイント

クラブ側は、わかりやすいウェブサイトやFAQ、問い合わせ窓口を整備して、疑問に迅速に答えることが重要です。情報が不十分だと、興味が冷めてしまう原因になります。

4. Act(行動)

説明

家族全員が「楽しい体験」をし、次も参加したいと思います。

具体例

試合当日の家族向けイベントの実施

キッズゾーン(ミニサッカー体験、ゲームコーナー)、ステージイベント(子ども向けパフォーマンス)を開催

試合前後の時間も楽しめるよう、会場全体を「家族のお祭り」的な雰囲気に演出

地域グルメを集めた「グルメガーデン」の展開

山口県の特産品を使ったフードメニューを充実させ、親も楽しめるように

親が「おいしいものがあるからまた行きたい」と感じるきっかけ作り

選手との接触イベント

試合後に、希望者限定で「選手との写真撮影」「サイン会」などを実施

ポイント

行動に移す段階では、現場の体験がとても重要です。快適なアクセス、わかりやすい案内、試合以外にも楽しめるイベントや食事の充実度が、実際の来場者数に大きく影響します。

5. Advocate(推奨)

説明:

ファミリーが満足し、「また来よう」と思うだけでなく、他の家族や友人にもすすめてもらいます。

具体例

家族向けSNSキャンペーンの実施

来場者が試合中やイベントの写真をSNSに投稿すると、抽選でクラブグッズや無料チケットが当たるキャンペーンを展開

「家族の声」を活用した口コミ戦略

実際に試合を観ていた家族のインタビュー動画やSNS投稿を共有し、他のファミリー層にも「自分たちも行ってみたい」と思わせる

リピーター向け特典プログラム

複数回来場した家族には、特別グッズ、限定イベント招待などの特典を提供し、リピーターの満足度を高める

ポイント

良い体験が口コミやSNSで広がると、クラブに対する信頼やブランド力が高まり、さらに多くの人が試合に足を運ぶようになります。ここでのポジティブな口コミが、今後の新規ファン獲得に大きく寄与します。

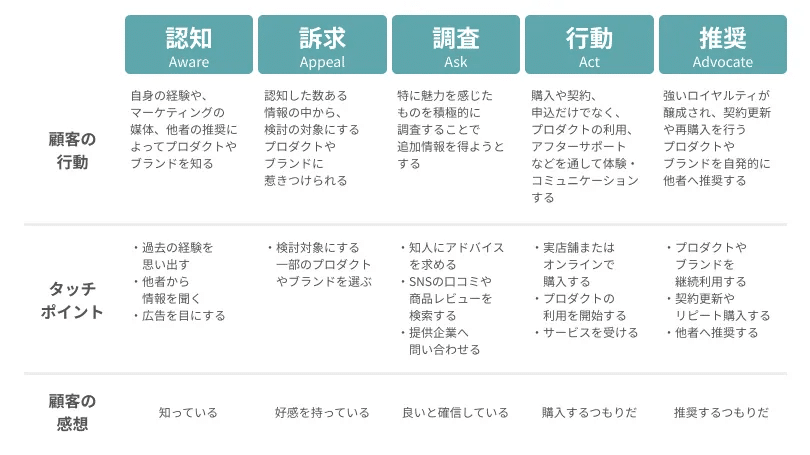

カスタマージャーニーは、ファン候補が「知る(Awareness)」「興味を持つ(Appeal/Interest)」「詳しく調べる(Ask)」「実際に行動する(Act)」「他の人に薦める(Advocate)」という5つの段階で進むプロセスです。

たとえば、あなたが友達から「このクラブ、すごいよ!」と聞いて、SNSやウェブで詳しく調べ、実際に試合に行ってみて、その楽しさを友達にも伝える。これがカスタマージャーニーの一連の流れです。

このように、カスタマージャーニーをしっかり分析することで、クラブはどの段階でどんなアプローチを取ればよいのかが明確になり、結果として多くのファンを獲得できる戦略を立てやすくなるというわけです。これを当時に知っていればどれだけ助かったことかと思います・・・

【クラブは主導しない!サポーターとボランティアを増やす方法】

そんな中でも大きな成果を上げることができたというものに、「ゴール裏サポーターを増やす」ことと「ボランティアを増やす」があります。

当時J2でリーグ屈指の盛り上がりを見せていた松本山雅FCに何度も足を運び、サポーターグループ「ウルトラスマツモト」とボランティアグループ「TEAM VAMOS」の方々に直接お話を伺いアドバイスをもらいました。

そこでのアドバイスは

サポーターを増やすのは、サポーターの役目

というものでした。

詳しくはこうです。

1. 認知(Awareness)

まだ観戦しているだけの人の近くで応援をし、認知してもらう。

2. Appeal(訴求)/Interest(興味)

タオルを回したり手拍子したりと楽しそうな光景に興味を持つ。

3. Ask(調査)

サポーター側から声をかけ、一緒に応援しましょうと誘う。

4. Act(行動)

実際に一緒に応援してみる。ゴール裏に行ってみる。

5. Advocate(推奨)

応援の面白さにハマり、友人も誘う。

この下の動画は試合前にサポーターさんが主導で行われたものです。クラブがお願いしたわけではありません。

これらのサポーターさんの活動の効果はすごかったです。とにかくタオルを回す人数が増えました!手拍子も増えました!

=タオルの販売数も増えて、グッズ収入も増加です。

ボランティアスタッフのみなさんも同様に、ボランティアのやりがいを伝えてくださり仲間を増やしてくださいました。

5. マーケティングでクラブの力を倍増させる

私自身、レノファ山口にいる当時はマーケティングの「マ」の字も意識していませんでした。ビジネス書やテレビ番組(『カンブリア宮殿』や『ガイアの夜明け』、『プロジェクトX』など)を視聴して必死で学びを得て、成功者の共通点を独自に探し、まねするところから始めたように思います。

その後、プロフェッショナルマーケターの森岡毅さんの著書に出会い、「なるほど、こういうことだったのか」と目から鱗が落ちるような衝撃を受けました。スポーツビジネスをさらに飛躍させるには、マーケティング思考が絶対に必要だという確信を得たのです。

「スポーツビジネス」という言葉はよく耳にしますが、Jリーグクラブだけでなく街のアマチュアクラブや育成アカデミーであっても、すべて「ビジネス」として成り立っています。ビジネスである以上、「マーケティング思考」つまり「売れる仕組み」を作る発想は不可欠です。

しかし私自身は、レオーネ山口とレノファ山口だけで19年間過ごしたことで、他クラブの皆さんが何にいちばん困っているのかを十分把握できていない面があるかもしれません。

ですので、もしよろしければ悩みや課題を教えていただきたいです。お礼として、私が可能な範囲であれば無料での相談や、クラブスタッフへの研修などを引き受けたいと思っています。

以下に私の無料相談予約ページ、そしてメールアドレスと公式HPのリンクを載せておりますので、少しでも興味をお持ちいただければお気軽にDMをお送りください。

メールアドレス:

sumida@sports-life-lab.jp

おわりに

最後までお読みいただき、ありがとうございました。ここでご紹介したレノファ山口FC時代の事例は、まさに「実践の中から生まれた学び」です。ビジネスの世界でもマーケティングやブランディングは重要視されていますが、スポーツクラブ運営にも同様に活かせます。

何かご不明な点やご相談などがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。今後とも、スポーツとビジネスの新たな可能性を探るお手伝いができれば幸いです。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう。ありがとうございました。