ATR72-600 操縦資格試験(1日目)

2ヶ月間に及んだ訓練、最終テストは2日間にわたって行われました。

初日がLOFE(ローフ)と呼ばれるシナリオベースの試験、次の日がOCAと呼ばれるエンジン故障状態でのアプローチやゴーアラウンド、着陸、緊急脱出手順などが審査されるもの。両方とも、シミュレータで行われます。

本稿では、1日目の「LOFE」について、レポートします。

Line Oriented Flight Examination

LOFEでは、実運航を模して、A空港からB空港に向かう途中に何かが起きます。それをさばきながら、行くか戻るかダイバートかの判断をして地上に着くまでが審査の対象です。

昔はLOFT(ロフト)と言っていましたが、試験なので最後文字がTraining の「T」ではなくExaminationの「E」になっています。

ATRは二人で飛ばす飛行機なので、A空港からB空港への往路と復路で席を交代して、PF(Pilot Flying)とPM(Pilot Monitoring)両方の仕事を審査されます。どちらのルートでも、PFをやるパイロットが右席に座り、PMは左席からサポート。両方とも訓練生なので、キャプテンが不在ですが、その代わりにPFがフライトのリーダーシップを取ります。

Severe Icing

LOFEではいろいろやりますが、大きなテーマはSevere Icingのハンドリング。ATRはアイシング(着氷)に弱く、過去にも事故が起きています。そのため、訓練にも大きな時間が割かれていて、当然審査でもメインイベントの一つになっています。

どうして着氷が怖いかは、上の動画が参考になりますが、簡単に言えば氷が翼にくっついて、翼の形を変え、空気の流れを著しく阻害することで、飛行機を突然「失速」させてしまう危険があるのです。

失速すると、飛行機のコントロールは非常に難しくなります。特に、片側の翼が先に失速すると、突然強烈なロールが入って飛行機が傾き、あっという間に高度が落ちてしまいます。失速した場合のリカバリーもやりますが、まずは飛行機をこんな危険な状態に持っていかないことが、当たり前ですが、大前提です。

ということで、もしシビアアイシングになってしまった場合の手順を訓練します。具体的に言えば、パワー入れてノーズ突っ込んで降下しながら全速離脱、という身も蓋もない手順ですが、難しいのはこの手順そのものではなく、この手順を実施するタイミングです。

シミュレータでの訓練中は「はい、いまからシビアアイシングね!」と教官が言って、そこから手順を実施しますが、実際の運航ではそもそもシビアアイシングになる前に回避行動をとります。目の前にいかにも着氷しそうなでっかいレーダーエコーが出たら、わざわざそれに突っ込んで行くことはしません。

LOFEでは実際の運航を想定しているので、私も当然回避行動をとるべく、管制官(シムでは試験官が兼任)にヘディングをリクエストします。

「Request right off track due weather. 」

実際のニュージーランド上空でも、常に誰かがこのセリフを言っています。そのほとんどがATRドライバーです。

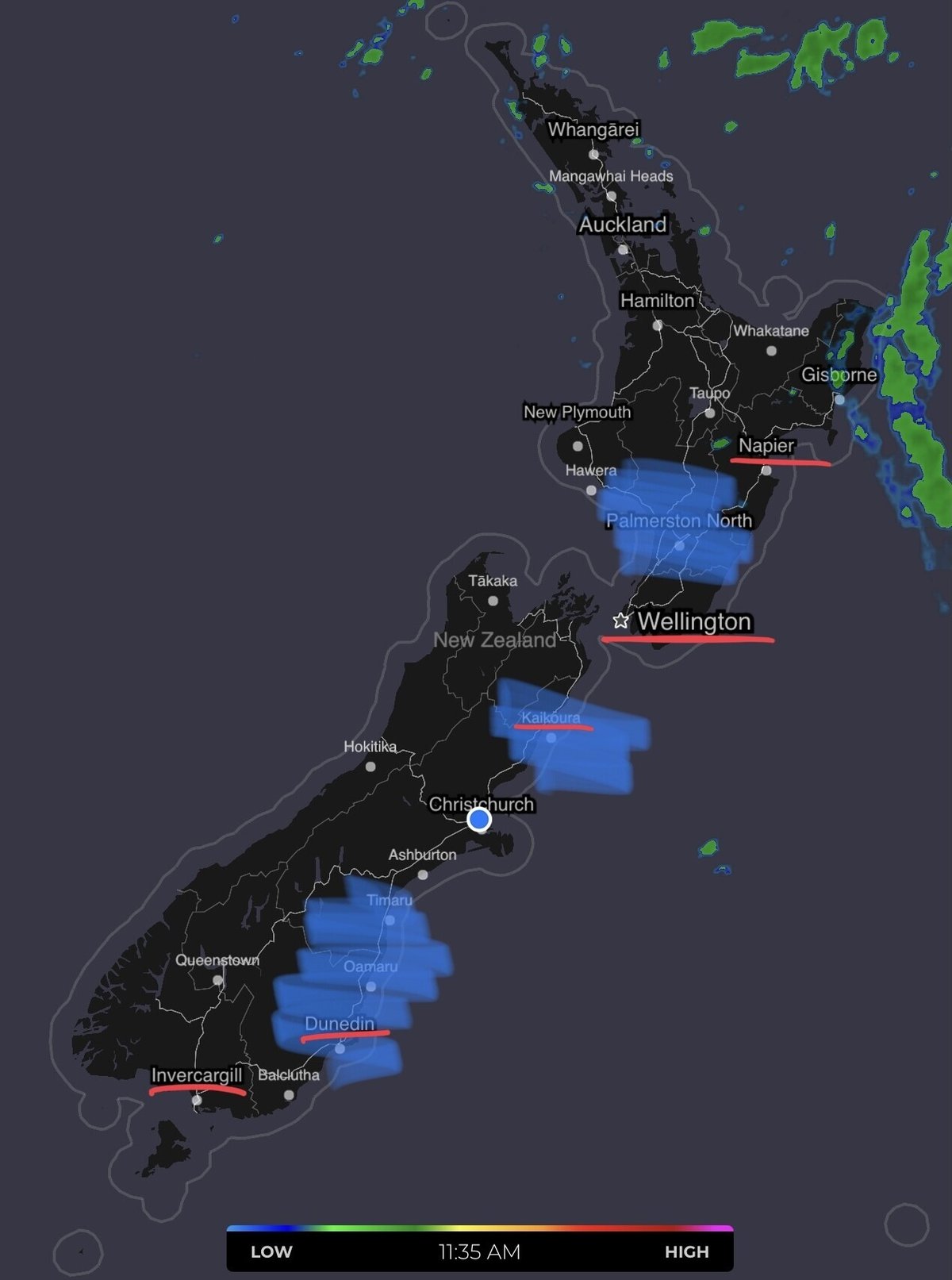

特に、北島のウェリントンとネイピアの間、クライストチャーチとウェリントンの間にあるカイコウラ山脈の近く、そしてクライストチャーチからインバカーギルに至る南島の東海岸。この辺でよくモデレートからシビアアイシングがレポートされています。

そして、LOFEではちょうどクライストチャーチからウェリントンに向かう便をやりました。目の前にはレーダーエコー、右か左か、どっちに逃げる?

カイコウラには奥羽山脈に似た山脈が走っていて、この脊梁山脈からのマウンテンウェイブでできたレンズ雲が着氷の主な原因です。私は上図のように北上していたので、山脈を左に見ていました。

「左にはいきたくねえなあ」

ということで、「Right off track」とリクエストしたのですが、試験官は意地悪してきて、「Not available」と言ってきました。右には同じように回避行動を取っている飛行機がいるからだめだ、左ならいけるよ、と。

こういうのが罠なんです。管制官が左、と言ったら、左でいいか、と思ってしまいます。実際、山より高いところを飛んでいるわけだし、風は西風なので、行けなくはありません。

しかし、もしそこでエンジンが一発壊れたらどうなるでしょうか。あるいは、避けきれずにシビアイシングになったら(シムのシナリオ上ほぼそうなる)どのみち降下しなければいけません。急峻な山地上空でアイシング状態で高速降下なんて絶対にやりたくありません。

他の飛行機は、ブロッククリアランス(一定の幅をもたせた高度の許可)をもらっていて、こちらが高度を変えても右への許可は出そうにありません。

そうこうしているうちにも、目の前のレーダーエコーはぐんぐん迫ってきます。

あなたなら、どうしますか?

ON going situation

飛行機が難しいのは、このように、周りの状況が刻々と進行している状態で、かつそれを止められないことです。ターボプロップでも、500km/h以上でぶっ飛んでいるわけですから、もたもたしていると、どんどん色々なものが未整理のまま積み上がっていって、リカバリーに失敗すると、あるところで全体が破綻します。

そうなる前にいろいろと手を打っていかなければならないのですが、打つ手がどれだけあるか、が大事で、今回私が取った次善策は、その場でホールドすることでした。

「Request to hold at present position.

(訳:左にゃぁ行かないよ。こちとら六十余人の人間の命背負ってんだ、トラフィックが理由で出せねえってんならいくらでも待つってんだべらぼうめ)」

機上コンピュータのFMSには、その場でレーストラックを描くようにコースを入力する機能があるので、これは簡単です。燃料にも余裕があるし、管制官の都合でわざわざ危険なヘディングをとるわけにはいきません。

試験官は想定外だったのか「ぐぬぬ」と唸って私に言ってきました。

「Ash、なぜホールドなんだ、左に行けばいいじゃないか」

上記の理由を説明すると、また「うむむ」と唸って、しかしこれはシムだからあまり考えすぎずにここはひとつ左に行ってくれ、と言ってきました。シビアアイシングの手順をやることはタイプレーティングの要件の一つなので、そう言ったのでしょう。

ここまで言ってくれれば、これは「試験官による状況設定」となるので私も左に行くことに同意しました。しかし、LOFEは実運航と同じ、が基本ですから、もし試験官が試験遂行上必要な状況だ、とはっきり言わなずに、なおも「管制官として」追い込んでくるようだったら、最悪「PAN PAN」(緊急事態の一つ手前の状態)を宣言して、優先権をとることも辞さないつもりでした。

TCASでもそれは起きた

TCASとは、Traffic Collision Avoidance Systemの略で、飛行機同士が空中衝突しないようにお互いを見張る機上装置です。2機の飛行機がぶつかりそうになると、トランスポンダーと呼ばれる送受信機が、お互いに通信しあって片方には降下、片方には上昇、のように連動した指示を出すことで、空中衝突を回避します。

さて、アプローチをする直前の、ホールド中にそれは起きました。

死ぬほどあるチェックリストを片付けて、アプローチのために3000フィートまで降下しているときに、小判のような形をしているレーストラックホールドの中に、いつの間にかトラフィックターゲットがまるで水槽の中の藻屑のようにふわふわと漂っています。しかも高度差は300ft。セパレーションが取れていない「エッセンシャルトラフィック」状態です。

この時点で高度は5000フィート弱。緩降下を続けながら3秒ほどモニターすると、藪の中で追ってくる蚊のようにうっとしくつきまとってきます。試験官が何も言ってこないので、すぐに「ALT」ボタンを押してオートパイロットを水平飛行に切り替えます。速度が落ちるので、パワー足して。4720フィート、みたいな中途半端なところでレベルオフし、降下のクリアランスは3000フィートでしたから、厳密に言えばこの行為はクリアランス違反になりますが、自分の下にトラフィックがいることを知りながら、ぼけーっと降下を続けることはできません。

「管制官」にアンノウンターゲットがいるからレベルオフした、と事後報告して、「小判」の反対側まで行ったところで彼我の高低差が逆転したので、再度降下を開始し、結果的にTCASを鳴らさずにこのトラフィックをやり過ごしました。

試験官の意図が、TCASを鳴らさないように状況をさばくプロアクティブさを見ているのか、TCASプロシージャそのものを見ようとしているのか、あの時点ではわかりませんでした。後で聞くと、案の定、試験官の意図は後者だったようですが、それがわかるまでは、こちらとしては実運航でやるように行動するしかありません。

デブリでは軽く「クリアランスに違反しただろう」と言ってきましたが、高度のクリアランスを守る第一の目的は、他機とのセパレーションの確保ですから、これは苦しい言い訳というもの。最後には、

「 Don't be smarter than the guy in the back」

とお茶を濁されました。

自然は空気を読まない

LOFEには正解がないことが難しいところです。

シビアアイシングの時も、もしかしたら、あまり深く考えずにささっと左に行って、雲を避けて、着氷そのものを回避することができたかもしれませんし、VMCかIMCかでも判断は異なるでしょう。

TCASのときも、ブリーフィングで言われたから試験官の「意図を読んで」降下を続け、TCASを鳴らしてそれに正しく対応すれば、試験での評価は上がったかもしれません。

しかし、そういうことをしていると、実運航でいつか足をすくわれる気がしてなりません。

実際の自然は「空気」なぞ読んでくれません。大事なことは空気ではなく言葉で明示するべきで「ほら、そこはさ、わかるだろ、、、」に慣れてしまうと、ことが起こった時に追い込まれてしまいます。その代償は、自分と、クルーと、お客さんの命で払うことになるかもしれません。そんなことは、決してあってはならない。

クリアランスリミットを破ることは、厳密には法律違反ですから、試験にフェイルする理由になり得ます。受験生として、これは怖い。しかし、TCASを鳴らすのと鳴らさなかったこととでは、実運航だったらどちらが評価されるでしょうか。試験だからと行って、フェイルを恐れて、実運航でやらないだろうことをやったら、それはもはや「Line Oriented」とは言えません。

落とすなら落としやがれいと腹をくくり、デブリでも「もし実運航で同じことが起こったら、同じようにやるよ」と言ってしまいました。安全を確保するために、自分の責任で「法律を破る判断」を迫られることがあることが、パイロットがまだコクピットに必要な理由です。

なぜなら、機械に法的な責任は問えないからです。しかし、そこには常に葛藤があるはずで、試験にパスすることを目的に「空気を読んで」しまったら、その葛藤を経験しないままラインで飛ぶことになってしまいます。

試験官は唸りつつも、確かにそうだ、と最終的には同意してくれました。しかし、Decision making の評価にしっかりと「2」をつけやがりました。

安いもんだそれくらい。誰も死ななかったでしょ。

ここから先は

Pilot's note NZ在住Ashの飛行士論

NZ在住のパイロットAshによる飛行士論です。パイロットの就職、海外への転職、訓練のこと、海外エアラインの運航の舞台裏などを、主に個人的な…

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、日々の執筆に必要なコーヒー代に使わせていただき、100%作品に還元いたします。なにとぞ、応援のほどよろしくお願いします!