Soft Rock Top 20位~16位

20位 Johnny Burt「Ik-Ta-Tuk」1971年作

自分で課したルールで一番苦しめられたのが①。カナダ産Soft Rockの名盤の中でも特にJohnny Burt関連作品はどれも高品質。粒揃いの大名盤The Johnny Burt Society名義『…Come Summer』とどちらにするか悩みに悩んだ挙句、苦渋の決断の末に選び抜かれたのが1971年にリリースされたJohnny Burt Orchestra & Chorus名義『A Christmas Wish』。正式なアーティスト名は「Johnny Burt Orchestra & Chorus With Stephanie Taylor & Doug Crosley」となっておりまして、Johnny Burtによるアレンジ・指揮・プロデュースは勿論のこと、彼の率いるオーケストラ楽団とコーラス隊に加えて、Solo作でも活躍されていたStephanie TaylorとDoug CrosleyのVocalにフィーチャーした作品となっております。

まず気になるのがX’masシーズンには確実にインテリア映えするであろう表ジャケット。サンタのキャンドルが最高に可愛らしく、サンタ帽のトップに灯された火の色(赤・黄色)でタイトル・アーティスト名を彩っている辺りが何ともお洒落です。実はこの素敵なジャケッ トが印象的なのは79年にリリースされた再プレス盤で、1971年にリリースのオリジナル盤は蝋燭が3本のみが写っているシンプルなジャケですので、ジャケ買い層には79年盤(Pickwick/CTL)をお薦めします。

本盤は『…Come Summer(1972年)』の前年リリースということで、コーラス隊のメンバ ーは計6人中4人が同布陣。そしてコーラス・ディレクターを務めるVern Kennedyが自らコーラス隊の一員として参加しているのも同様です。恐らく、本作を制作する流れで『…Come Summer』プロジェクトに移行していったのかと思われます。メンバーは下記の通り。

コーラス隊のメンバー

・Doug Crosley(Canadian Singer /TV’s Presenter)

・Laurie Hood(The Sugar Shoppe/The Laurie Bower Singers)

・Les Leigh(The Billy Van Singers/The Laurie Bower Singers/The Mutual Understanding)

・Lynne McNeil(Hagood Hardy & The Montage)

・Stephanie Taylor(The Willows/The Montage/The Laurie Bower Singers..etc) ・Vern Kennedy(Six People/The Johnny Burt Society/The Sycamore Street Singers)

【アルバム内容とお薦め楽曲】

今作はA面B面それぞれ7曲ずつの計14曲が収録されています。ほとんどが定番のX’masソングをカバーしており、Johnny Burtによる書下ろしの楽曲は2曲のみとなっております。アーティスト名にクレジットされ、コーラス隊の一員としても貢献しているStephanie TaylorとDoug CrosleyのSoloヴォーカルが堪能出来る楽曲がそれぞれ3曲ずつ収録されておりまして、A面3曲目「It's The Most Wonderful Time Of The Year」、A面7曲目「December Time」B面6曲目「What Child Is This」の3曲でSoloヴォーカルを担当しているDoug Crosleyは歌唱力が高くて声量もあるのですが、メイン・ヴォーカルとなる と骨太の低いバスとバリトンの間をいく歌唱スタイルで、彼のSoloヴォーカルはSoft Rockサウンドとは趣を異にしております。

一方で、A面2曲目「My Christmas Wish」、A面5曲目「Merry Christmas Darling」、B面4曲目「Silent Night」の3曲でSoloヴォーカルを担当したカナダ産Soft Rock界の三大歌姫の一人Stephanie Taylorは、Karen Carpenterを彷彿させる瑞々しい歌声で今作でも圧倒的な存在感を誇っております。

全体を通して聴いてみますと、大衆受けの良いトラディショナル系X’masソング(9曲)とSoft Rock直系のChorus & Harmony系楽曲(5曲)の2つに大別できまして、前者の9曲はX’masソングならではのスレイベルやチャイムの鳴り、木管楽器やストリングスの使用により、雪の降る冬のイメージを演出しております。ただ、教会で歌われる讃美歌・聖歌・ゴスペル寄りの側面が強く、純粋にSoft Rockとしては楽しめません。ということで、残念ながら『…Come Summer』の様にアルバム全曲最高とは言い難いのですが、逆に後者の5曲はSoft Rock史に残る程の極上の仕上がりになっておりますので、ファンの方にとっては一聴の価値がある作品となっております。

B面2曲目「Bells」とA面6曲目「If You Can Sing A Happy Song For Christmas」の2曲は、The Johnny Burt Societyでも顕著だった明るいポップ・フィーリングに満ちた楽曲で、男女混声のHarmonyが最高に気持ち良い疾走系Soft Rockになっています。そして個人的に強くお薦めしたいのは次の3曲!!

【A面5曲目「Merry Christmas Darling」】

CarpentersのRichard Carpenterにより作曲された楽曲。Soft & Mellowなバラード調で甘いメロディが印象的な楽曲ですが、尺が僅か2分という短さ。洗練されたSoftなChorus & Harmony、X’masを彷彿させるサウンド・メイクと華麗に舞うオーケストラが見事に絡み合い、最高のX’masソングに仕上がっています。聴き所は何といってもStephanie Taylorの端正なSoloヴォーカル。Karen Carpenterに近い声質を持つ瑞々しい歌声は、包容力のある絶大な癒しを感じさせてくれます。彼女の歌声をじっくり味わいたい方には打って付けの1曲です。

【A面2曲目「My Christmas Wish」】

Johnny Burtが作曲した楽曲で、前曲に引き続きStephanie Taylorのヴォーカルが堪能出来ますが、こちらの楽曲はヴォーカルよりもChorusで聴かせるタイプ。エンヤを先取りした様な、言わばカナダ産Wall Of Sound的なサウンド・メイクでアレンジされております。後のシューゲイザー音に発展していくエコー処理の効いたこのサウンドは、全体を包み込む美しくも巧妙なコーラス・ワークによって形作られている訳ですが、Soft & Mellowに徹しながらも分厚い音壁と迫力に満ちたアレンジの妙は流石としか言い様がありません。そして何より圧巻なのが極甘なメロディ・ライン。完全にトロけます。

【A面4曲目「Ik-Ta-Tuk (Santa's Cook)」】

Johnny Burtの才覚が大爆発したSoft Rock史上、劇的にヤバい1曲がこの曲。怪しげな雰囲気を醸し出すPsyche調のメロディに、木管楽器とストリングスの鳴りでサウンドの幅を広がせながらも緊張感溢れる濃厚Chorusでアレンジされています。特に0:40~から展開していくメロディ・ラインのキレ味が半端じゃなく、正にツボを押さえまくりの大名曲。何度聴いてもゾクゾクする、その妙な感覚は中毒性を孕んでおり不思議な魅力があります。 この驚きのサウンドを聴かずして何を聴く!!!!!

19位 The Voices Of San Francisco「After Love」1968年

コアなSoft Rockファンに大変人気の高い『The Voices of ~』シリーズ。Soft Rock系専門情報誌であるVandaの人気コーナー【Tip The Music】でも取り上げられ、Mellow系コーラス物の中でも頂点を極めし傑作盤と称されているのが、シリーズ最高峰にして究極のMellow Soft Rock盤『After Love』。「Never My Love」系のSoft&Mellowなサウンドを極限までに突き詰めて、それをアルバム全体に目一杯埋め尽くしたら、一体どんな作品が出来上がるのか。そんな企画盤的な試みを本気で挑戦してしまったが、本盤であります。

Wrecking Crewの一員でもあり、SSW・ギタリスト・俳優としても知られるBilly Strangeがアレンジ・ 指揮。米国で著名なプロデューサーでありRockabilly歌手でもあるJimmy Bowenがプロデュース。Soft Rock系の作品も手掛けた経験のあるEddie BrackettとMichael Lietzがエンジニアで参加しています。こういった大物のバック陣営を携えていながらも、実際の演奏者やコーラス隊に関する情報がベールに包まれている辺りは、匿名性の高い『The Voices of ~』シリーズらしい一側面でもあります。この謎が謎呼ぶ怪しいレコードがどういった作品なのか、実際に内容を確認してみましょう。

『After Love』は、愛(Love)というのを一つのテーマとして掲げており、一口に愛(Love)と言いましても、失恋などの別れや悲しみといったネガティブな要素を含むSad Songではな く、暖かみのあるポジティブなラブ・ソングからの選曲のみで、歌詞の内容にもこだわっている様です。サウンドに関しましても「Slow・Soft・Mellow・Sweet」という4つ要素を上手く絡めた音作りになっており、芸術的な表ジャケのイメージそのままに、優しく暖かみの ある雰囲気がアルバム全体を包み込んでいます。

そして一番の注目はやはりコーラス・ワーク。基本は女性が主体の男女混成コーラスで、耳元に吐息を吹き掛ける様な、いわゆるウィスパー系コーラスです。冒頭からラストまでひたすらMellowに徹しておりまして、Soft Rock お得意の高揚感やBeat・抑揚を活かしたサウンド等は全く無く、どこに針を落としてもデジャヴ感は否めませんが、全体を聴き通しても不思議と飽きが来ないのです。

そんなMellowサウンドをゴリ押ししているアルバムの中でも強くお薦めしたいのが、タイトル曲の「After Love」。ミュージカル『イリヤ・ダーリン 日曜日はダメよ』からの選曲で、本作最大のハイライトです。うっとりする癒しの音世界に包まれ、常に浄化されている感覚に陥ります。これぞ、究極の Mellow Soft Rock!!!完璧なまでにトロけます。

そして、もう1曲挙げるとすればA面4曲目に収録されたジャズ・スタンダードのカバー「Misty」。信じがたい程のMellow感にただひたすら唖然。甘い音色に揺られ、簡単にトランス状態に入り込めそうです。甘いMellowな楽曲を聴き続けていると、ジャケ写の様にトロトロに液体化してしまうという訳です。

18位 Barry Ryan「Better Use Your Head」1970年

【Barry Ryan伝記】

Barry Ryanは英国リーズ(ウェスト・ヨークシャー)出身のSSW兼写真家。一卵性双生児の兄Paul RyanもSSWであり、音楽プロデューサーでもあります。彼らの両親は、1950年代に活躍した英国の女性歌手Marion Ryanと骨董品のディーラーであった父親Fred Sapherson。彼らは2歳の頃に父親に捨てられてしまった為、11歳になるまで祖母に育てられます。後の継父Harold Davidson(Marionのパートナー)は、音楽業界の広報担当しているプロモーターで、英国でも著名なショービジネスのマネージャー。Frank Sinatraとの親睦が深かったことでも知られています。彼らは15歳の時にLondonへ引っ越します。これを機に母親から音楽業界で歌手としてのキャリアを積んでみないかと提案を受け、承諾した2人はそれまで名乗っていた性Saphersonを捨て、母親のRyanを使った芸名で活動することにします。

親譲りのルックス・美声・音楽的才能・ファッション・センス・世渡り上手な処世術など、ハイブリッドな遺伝に恵まれていただけでなく、親の七光りの助けもあり、何の苦労も無く鳴り物入りでデヴュー出来たのは想像に難くないでしょう。しかし兄弟が最初に受けた仕事は意外にも音楽業界ではなく洗髪剤・整髪料のブランド 「ヴィダルサスーン」のモデル業でした。その後、継父の支援もあり1965年に当時ポップス業界の大手レコード会社であったDecca Recordsとレコーディング契約。Tom Jones「It's Not Unusual」の作曲で著名なコンポーザーLes Reedがプロデュースと作曲面で全面的にサポートをし、Robb Storme Group(後のOrange Bicycle)がバック・バンドで参加、そして大々的なメディアへの宣伝も加わり、最初のシングル「Don't Bring Me Your Heartaches」でいきなり英国Top20 にランクインする快挙を達成。

ここで魅せたPeter & Gordonタイプの「ポップ・デュオ」スタイルが、彼らお決まりのサウンドとして定着していくことになります。こうして若干16歳にして華々しいデヴューを果たした彼らは、Les Reed指導による米国市場を狙ったプロモーション活動が功を奏し、次々とシングルヒットを連発していきます。2nd Single「Have Pity On The Boy」が最高18位、「I Love Her」が順位を一つ上げて17位。大変興味深いのはオーケストレーションを取り入れ、ドラマチックなポップ・サウンドが印象的な後者「I Love Her」。BarryがSolo以降に発展させていく、典型的なRyanサウン ドの根幹が垣間見れます。続く「I Love How You Love Me」も最高21位を記録。こちらは神経衰弱を理由に、バンドを脱退中であったThe Searchersのドラマー兼リーダーChris Curtisがプロデューサーとして起用されており、The Paris Sistersがヒットさせた曲を、大胆にもパグパイプを取り込んだNino Tempo & April Stevensヴァージョンを忠実にカバーしております。

その後も優良なシングルを継続的にリリースし、2年間に英国で計8つの Top50シングルを記録するも、この曲を境に大ヒットとは縁遠くなります。 ヒットを連発してセールス的にも上々で、順調な音楽活動を続けてきた彼らは、ある深刻な問題に直面してしまいます。何と、兄Paulが極度の神経衰弱に陥ってしまったのです!各地を転々と廻り続ける絶え間ないツアーと、曲がヒットする度にTV出演して口パクで唄わされる…こういったスポットライトを浴びるショー・ビジネス界の生活に辟易するようになり、精神的なストレスが強くなったのが原因とされています。しかし、それと同時に曲作りに関する興味は日に日に強くなっていき、熟考の末、二人は「Paulは裏方で専業作曲家とな り、Paulの作った曲をBarryがソロ・アーティストとして唄って表舞台に立つ」という兄弟での完全分業を思い付きます。

そして1968年8月にMGMレコードと契約を結び、「作曲家と歌手」という新しいデュオとしての活動を始めます。同年10月にMGM第一弾シング ル「Eloise」をリリース。分厚くアート的なオーケストレーションとメロ・ドラマティックなヴォーカルが印象的なこの楽曲は、総計300万部を売り上げ、全英シングルチャートで2位、ヨーロッパを中心に計17ヵ国でNo. 1を記録する空前の大ヒット!Ryan兄弟にとって最大のキャリア・ハイとなるヒットになりました。その後も「Love Is Love」「Magical Spiel」「The Hunt」「Kitsch」「It Is Written」「Red Man」と継続的にヒット・シングルをリリースするも、人気が沸騰するのはフランス・ドイツなど一部の国に留まり、「Eloise」程の大成功を収めることはありませんでした。

70 年代初頭に突如引退したBarry。ドイツ・ミュンヘンでのスタジオ事故で酷く火傷を負ったのが原因なのでは?との噂が立ちますが、真相は謎。実際事故が起きたのは事実で、1969年4月4日には顔や腕全体に包帯が巻かれた Barryが英国に帰国する写真が残されています。音楽キャリアに終止符を打った彼は写真家へと転身。1970年代後半にはファッション写真家として成功を収め、彼の写真は数々の雑誌に掲載されました。1994年には彼が撮ったPaul McCartneyや Bjork、Margaret Thatcher、Ronald Reaganなどを含む計6つの肖像画が、英国の国立肖像画美術館によって永久コレクションとして購入されたそうです。

【音楽スタイルやサウンド傾向について】

Paul & Barry Ryan名義によるデュオ・スタイルも十分なSoft Rock水準に達していますが、60年代British Beatの典型サウンド色が強い為、ここでは割愛させて頂き、よりSoft Rockサウンドの核心を突いているBarryのSolo作品を重点に置いてお話させて頂きます。Peter & GordonやThe Holliesを彷彿させるBeat Popスタイルから一転して、「Eloise」を皮切りに他では類を見ない独特なスタイルを構築していきます。音楽スタイルに大きな変化が生じたのは、前述したPaulの神経衰弱事件により分業スタイルに落ち着いたことが一つの要因でもありますが、1967年のインタヴューで「…僕らは自分たちの好きな曲を録音していません。好きで聴いているのはR&Bとかその手の曲で、録音するのは売れそうな曲のみ。チャートでヒットしそうな曲をだけを録音しています。」と彼らは語っており、元々は自分達が好きなR&B寄りのサウンドを表現していきたかったという思いが根底にあったのです。

今までは商業的な成功を目指し、当時流行りのサウンドに合わせて録音していた彼らも、新たな音楽キャリアの幕開けをきっかけに、個性を紡ぐクリエイティブ性に注力し、自分達が好きなサウンドを追求していこうと決心したのでした。 まず、著しく変化を遂げたのがBarryの歌唱。タメとノビとメリハリを意識した抑揚のある歌唱法、盛り上げに欠かせない拳を利かせた豪快なシャウト、リズム感と圧倒的な表現力&テンポ・キープ力等、R&Bにモロ影響を受けた音楽志向がここで爆発します。さらに表舞台のプレッシャーから解放され、曲作りに多くの時間を費やすことが出来る様になったPaulの作曲センスに磨きが掛かかり、極甘なメロディと胸キュン度が飛躍的に向上。Paul & Barryサウンドの代名詞でもあったオーケストラ・アレンジとサイケポップ系の実験的な音作りは継承しつつも、1曲の中で甘いメロとシャウトが混同するスタイルも加わり、独特な胸キュン系ポップ・サウンドが確立されます。俗に言うこの“Ryan サウンド”がより顕著に表れているのが、1969年にリリースされた2作品。それ以降の作品では少しずつスタイルに変化が見られ、持ち前のサウンド志向が薄れていきます。

【全5作のSolo Albumとお薦めの楽曲紹介!】

1995年に音楽業界に返り咲いたカムバック作品群を除いたBarry Ryan全盛期におけるSolo全5作品を紹介致します。

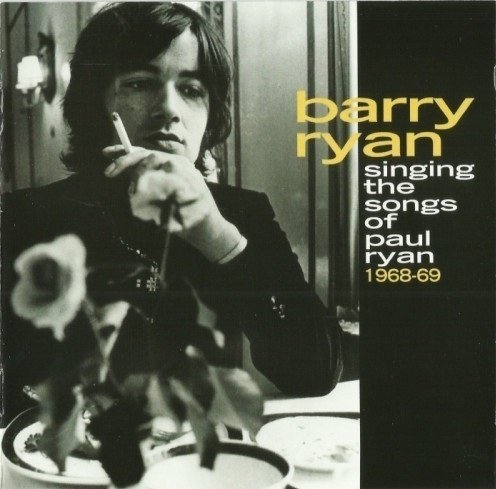

★1969年作『Barry Ryan Sings Paul Ryan』

大ヒット曲「Eloise」を受けて制作された今作は、《愛》をテーマにしたロック・オペラ的作品であり、摩訶不思議なRyanポップを体験できる金字塔的なアルバム。キャッチーで胸キュンなメロディが見え隠れするも、全体を包んでいるのは暗くも寂しい幽玄な雰囲気。この対照的なサウンドを、白黒のモノクロ・ジャケットで表現しているのは考え過ぎではないでしょう。とりわけ耳を惹くのが、奇妙でカラフルなポップ感覚を味わわせてくれる「Crazy Days」。ふざけているのかマジなのか?…しかし、これが正真正銘のRyanマジック!!!!

★1969年作『Barry Ryan』

前作から短いスパンで制作されたこともあり、1st Albumのユニーク・サウンドと同様の路線ではありますが、明朗快活なポップ・ソングが多い為、全体的に明るいイメージが強い作品。前作以上に1曲1曲の完成度が格段にグレード・アップし、捨て曲が一切無い最高傑作に仕上がっています。Barry Ryanの世界観をどっぷりと浸かりたい方は、Ryanポップスの玉手箱的なこの2nd Albumを強くお薦めします。独創的なポップ感覚にただただ圧倒されます。ハイライトはB面4曲目に収録されたMellow Popの極致「I See You」。

★1970年作『Barry Ryan 3』

独特なポップ感が薄まり、Soulfulな楽曲が増えてきます。注目すべきはB 面2曲目「Better Use Your Head」~3曲目「Who Put The Lights Out」~4曲目「Song Of Love」までの一連の流れ。Soft Rockファンなら涙無しには聴けない程に美しいです。とりわけ素晴らしいのがTeddy Randazzoの大名曲「Better Use Your Head」のカバー。これを超えるカバーは存在しないと断言出来る程に完璧な内容。BarryのR&B魂が炸裂する集大成的な最高の名演になっています。

★1971年作『Red Man』

独語歌唱による「Zeit macht nur vor dem teufel halt」のヒットを受けてドイツで人気者に。その影響か?全体的に大衆向けMOR寄りのサウンドに(現地ではシンフォニー・ポップとカテゴライズされています)。未だBarryの歌唱スタイルは素晴らしいが、全盛期に魅せていたキレのあるメロディに陰りが見えてきています。可愛らしい胸キュン・ポップ「Easy As You Go」と「I've Been Around」が救いか…。

★1972年作『Sanctus, Sanctus Hallelujah』

異なるスタジオ、セッション、プロデューサーにより制作された楽曲群を一つのアルバムにまとめたのがこの最終作。カントリーやゴスペル、ポップ、B4風の作風からHard Rockまで種種雑多なサウンドが交錯し、纏まりの無い残念な作品ですが、Ryan兄弟らしい胸キュン・ポップ「Loneliest Night Of The Of The Year」とSoul Popな「From My Head To My Toe」という聴き所はしっかり残してくれています。

【音源収集について】

Barry & Paul Ryan名義(1st Album のみThe Ryans名義)のデュオ作品に関しては、シングルを寄せ集めた編集盤がCD化されていますので容易に入手出来ます。漏れなく音源を入手したい方は、1st Albumやシングルはともかく、MGM Recordsとの短期間の契約でリリ ースした2nd Album『Paul & Barry Ryan』が鬼門になります。元々絶対数が少なくマニア垂涎のコレクター向けアイテムですので難易度高め。BarryのオリジナルSolo作品に関しては2024年現在いずれも未CD化。RevOlaから『Singing The Songs of Paul Ryan 1968- 69』という1st & 2nd Albumの編集盤CDが発売されていますので、ビギナーの方は…と言いたいのですが、こちらのCDも廃盤で手の届き難い程に値上がりしてしまっています。ということで、素直に全作品レコードで入手しましょう!!!

17位 Alan Copeland「Nothing To Lose」1968年

米国を代表する著名な歌手・作編曲家・指揮者であるAlan Copeland(本名: Alan Robert Copeland)は、1926年10月6日にカリフォルニア州L.A.で出生。高校卒業後にJazz系のヴォーカル・グループThe Modernairesに加入。販促用のジングルや他アーティストへの楽曲提供等、グループの活動と並行して行っていた作曲業が各所で高い評価を得たことをきっかけに、グループ脱退後は本格的な作編曲への道へと突き進むことになります。

国内ではVanda誌での掲載に加え、2005年に彼の2大名盤The Alan Copeland Conspiracy『A Bubble Called You』・The Alan Copeland Singers『If Love Comes With It』のCD化、 そして2022年小西康陽氏による『レディメイド-未来の音楽シリーズ』で復刻販売された「Frenesi」等が人気を博しておりますが、彼の一番の代表作であり世界的に認知度が最も高いのが1968年にリリースした『Mission: Impossible Theme / Norwegian Wood』。「スパイ大作戦のテーマ」と B4「ノルウェーの森」を全く違和感無いアレンジで華麗にマッシュ・アップ。彼の奇才ぶりが爆発したこの快作は、見事グラミー賞の最優秀コンテンポラリー・ ポップ・コーラス賞を獲得します。

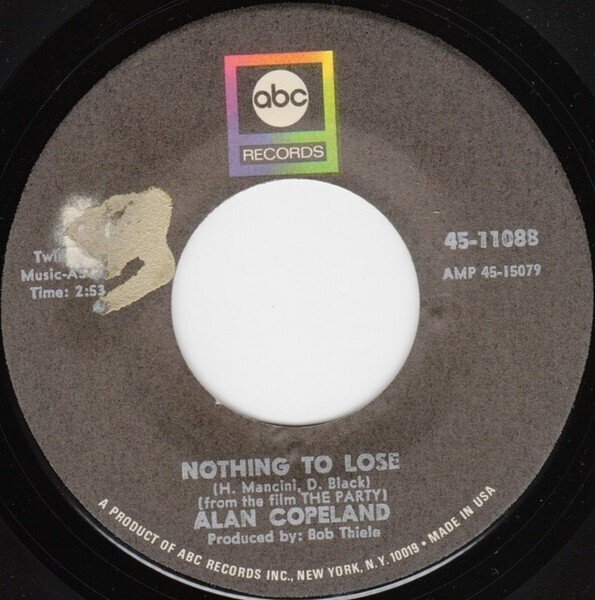

Groovy Soft Rockの雛形的傑作チューンとして後世にも多大な影響をもたらしたこの「Mission: Impossible Theme / Norwegian Wood」のフリップサイドには、Alan Copelandオリジナルの「Quincy Park」という楽曲が収録されているのですが、US盤同レーベル同カタログ・ナンバー(ABC Records – 45-11088)では、この1枚のみAlternate Flipとして「Nothing To Lose」という楽曲がB面にされている奇跡の希少プレス盤が存在しております。実はこの楽曲こそが、傑作盤の多い彼の作品群の中でもベスト・ワークと言える1曲なのです。

「Moon River」でお馴染みHenry Manciniが作曲した楽曲「Nothing To Lose」は、コメディ映画『Party』の劇中歌で弾き語っていたClaudine Longetヴァージョンが比較的広く知れ渡っておりますが、恐らくSoft Rock的解釈だとAlan Copelandヴァージョンが最適。華麗にして味わい深いJazz演奏・間奏で魅せるパパパ・コーラス、掛け合いとハモりとユニゾンをいとも容易くこなしていく柔らかくも分厚い男女混成コーラス。そして楽曲が持つメランコリックな美しいメロディを最大限に活かした最強レベルのアレンジ。どれをとっても原曲を軽く凌駕する史上最高クラスの大傑作。

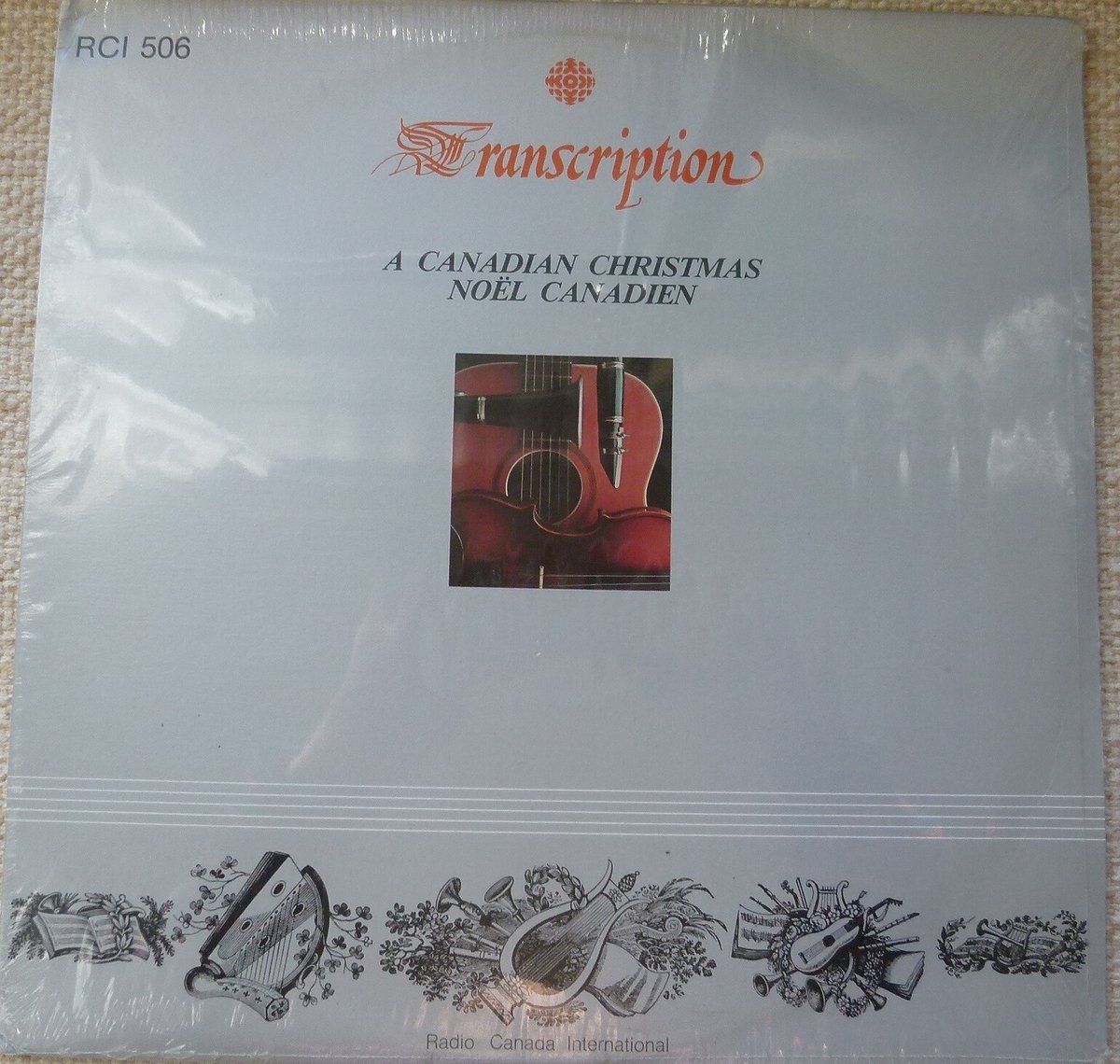

16位 Transcription シリーズ– RCI 506「Happy Holiday」1980年

カナダ産のレコードを堀彫りしていると、高確率で同ジャケ異アーティスト異タイトルな奇妙盤にぶち当たります。それが"Transcription"シリーズ。カナダのTV・ラジオを一括で運営し、国内の公共放送網を形成している CBC(Canadian Broadcasting Corporation)が運営する国際放送RCI(Radio Canada International) による一連のプロジェクトであります。 以前にもお伝えした通り、当時のカナダ国内のTV ・ラジオ事業の一環として制作されたもので、質より量を求められたこのプロジェクトの総数は丼勘定でも軽く300枚を超えています。その中から奇跡的に生まれた究極の秘宝盤とも言えるのが『A Canadian Christmas』。第20位で紹介した名盤Johnny Burt Orchestra & Chorus『A Christmas Wish』と双璧を成すX’mas AlbumとしてコアなSoft Rockファンから親しまれています。

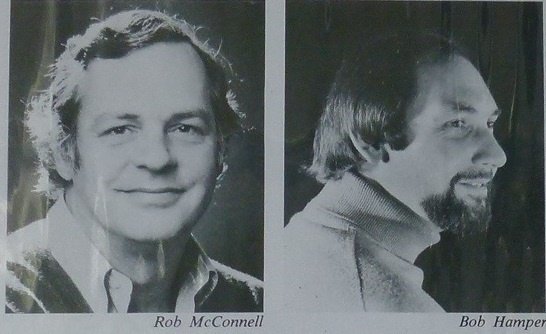

即席的で刹那的な側面の強い一過性のプロジェクトにおいては作品の内容に重点をおいている為、アーティスト名表記関してはその必要性は極めて低く、"Transcription"シリーズでは参加しているミュージシャンをそのままアーティスト名として準えるのが定番になっています。本盤に関しても、両面ジャケ・ラベルのどこを見ても正確なアーティスト名表記は無く、Discogsでは便宜上分かり易い様に本プロジェクトにおける最重要人物である2人【Rob McConnell And Bob Hamper】がアーティスト名として表記されております。

巷で《内容・クレジット・匿名性・希少性・レア度等、全てにおいてカナダ産Soft Rock 界の最高峰である》と位置付けされる大傑作盤『A Canadian Christmas』が、どういった経緯で制作され、どんなミュージシャンが参加しているのかを探ってみましょう!

【Rob McConnellとThe Boss Brassについて】

Rob McConnellはカナダ・オンタリオ州出身の作編曲家・バンドリーダー・トロンボーン奏者であり、The Boss Brassの創設者としても知られる著名なミュージシャン。高校生の時に入部した吹奏楽部でバルブ・トロンボーンを弾き始めたことをきっかけに、オーケストラ・ サウンドに心を惹かれてプロ入りを決意。彼が1968年に結成したThe Boss Brassは、カナダが誇る名うてのJazz系スタジオ・ミュージシャンを招集して出来たビッ グ・バンド。The Singers Unlimited・Mel Torme・Phil Woods等との共演により、各所で高い評判を得て、グラミー賞やジュノー賞を受賞。Rob自身もバンド・リーダーでありながら、作曲・アレンジ・指揮・トロンボーン奏者としてマルチ的な活躍でバンドを支えておりました。1970年にサックス・セクション、1976 年にトランペット・セクションが追加されたことで、総勢22名に及ぶ大所帯 の編成になります。主にカナダを拠点としながらも、国内外問わずに30年以上も活動を続けた功績が、国際的な評価を得て、カナダを代表するブラス・アンサンブル楽団として知れ渡ります。

【制作に至る経緯と参加ミュージシャン】

カナダのJazz系ヴォーカリスト兼トロンボーン奏者であるBob Hamper が、《カナダ人の作曲家によって書かれた (誰もが知る既存のX’masソングではなく)全く新しいタイプのX’mas系ポップ・ソングだけを集めたアルバム作ってみたら・・・》というアイデアを発展させて制作に着手することになったのが事の発端。彼はまず、当プロジェクトにおける要でもあるヴォーカル・パートの面々に声を掛けます。Jazz界のヴォーカリストであった自身を 含め、The Laurie Bower SingersやThe Mutual Understandingのヴォーカル・アレンジを担当したLaurie Bower、Hagood Hardy & The Montageの女性シンガーLynne Mcneil、The Mutual UnderstandingやThe Billy Van Singersの女性シンガーPatty Van Evera、そして何とあのThe Free DesignのChris Dedrickまでがゲスト参加するという超豪華な面子が揃いました。そして当時国際的にも認知され始め、経験や実力も申し分のないThe Boss Brassを率いていたRob McConnell氏に演奏面での全面的なバックアップを依頼します。Rob氏の一声により、Terry Clarke(ドラム) ・Jimmy Dale(キーボード) ・Dr.MusicのDoug Riley(ピアノ) ・Guido Basso(トランペット)等々、カナダ産Jazz界隈を賑わす大物プレイヤーがこぞって参加することに。

【カナダ産 Soft Rock 界の最高峰的な傑作盤!!】

①60年代後期から70年代に掛けて圧倒的なハーモニー・ワークスで名を馳せていたコーラス隊。②カナダで最もポピュラーなJazz合奏団を率いていた Rob McConnellが招集した熟練の演奏陣営。③国境を越えたカナダのコンポーザー陣により書き下ろされた飛び切りポップなX’masソング。この3つの要素が最高な形で見事に融合して出来上がったのが『A Canadian Christmas』なのです。Oak Island Treasury DepartmentやJohnny Cowell、Jerry Toth、The Billy Van Singers、Johnny Burt関連作品等でも有名なMutual派生の変名プロジェクトの集大成とも言える一大プロジェクトであり、カナダ産Soft Rock界でこれ程豪華な面子が勢揃いするのは年代的にも実質ラスト作となるので、内容面・充実度・完成度においても正しく最高級にして最高到達点と言っても過言では無さそうです。

【アルバム内容とお薦め楽曲】

本作は両面共に5曲ずつの計10曲が収録されています。扱っているテーマがX’masだけに全体的にバラード系の楽曲が多く、ゴスペル風のA面3曲目「Christmas Angel」を除けば、そのほとんどがしっとりとした円熟系ナンバーで固められています。豪華で華やかなブラ ス・セクションやポップ且つジャジーな情感に満ちた流麗なアンサンブルは非常に聴き応えがあり、全曲オリジナルとは到底思えない程に粒揃いな佳曲が立ち並ぶ素晴らしい仕上りになっています。そして一番の聴き所となるのは、Mutual直系な複雑かつ分厚い男女混声のハーモニー・ワークス。タイトで洗練された煌めきのヴォーカル&ハーモニーは、胸をすく癒しのサウンドに大変貢献しており、他では味わえないサウンドが堪能出来ます。個人的にお薦めしたいのはワルツ調の快速ジャジーSoft RockなA面1曲目「Happy Holiday」、同じく絶品ワルツな美メロ系シャッフル・バラードのB面1曲目「Christmas Evening Waltz」、 そして神メロー系Soft RockなB面3曲目「Christmas Isn't Christmas Without You」の3曲。この3曲は正しく洗練の極みとも言えるカナダ産Soft Rockらしい完璧なコーラス・ワ ークが前面に打ち出されており、盤に針を落とした瞬間に幸福感に包まれる最強のキラー・ トラック。