Soft Rock Top 10位~6位

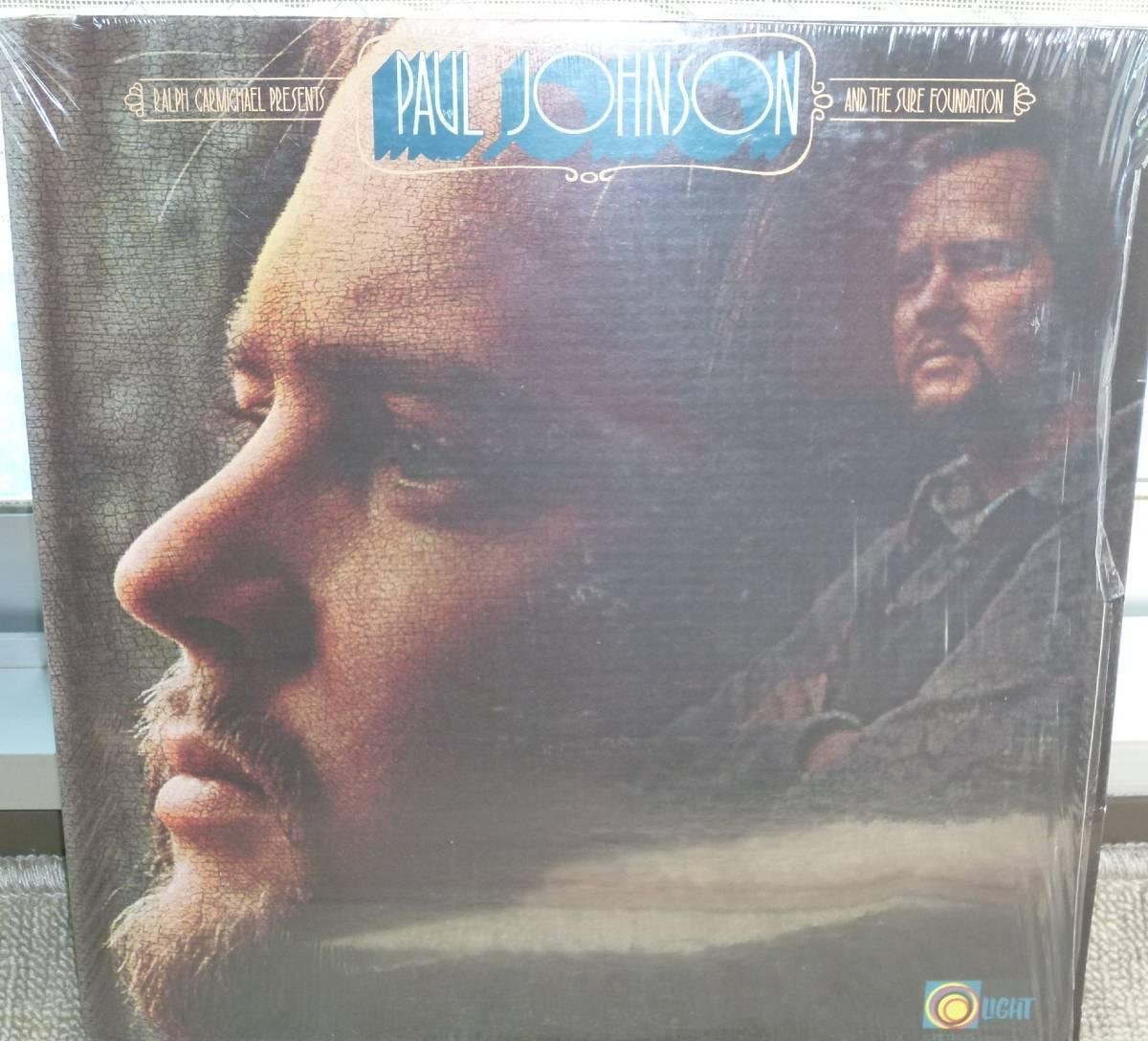

10位 Paul Johnson Voices「His Love For Me」1971年

第55位Sharalee Lucasの項でも記述しましたので重複にはなりますが、Paul Johnson成る人物は宗教Soft Rock界の神的存在Ralph Carmichaelにも認められたレリジャス系Harmony職人。歌手・作詞作曲・コーラス&ヴォーカルアレンジ・指揮・プロデュース等、マルチ・プレイヤーとして自身が率いたコーラス隊だけでなく、非常に多くのアーティストとのコラボや裏方でのバックアップ等をこなしてきたCCM系Soct Rock界の四大重鎮の一人として知られている御方です。

本人名義・変名名義・コラボ作品・関連作品…。ただでさえ多作な上に、こういった様々なアーティスト名義の作品が幾多に渡っている為、熱心なファンで無い限り彼の音楽的布教活動の全貌把握は困難を極めます。しかしながら、大方は大所帯で構成された合唱サウンド傾向の強いゴリゴリのゴスペル作品と、Solo Vocalパートに焦点を当ててトレースやパッセージ・コーラスで被せていく2種類のタイプ分けられております。前者のスタイルはSoft Rock的な観点で見ると【当たり】的な作品が少なく、後者に関しても【当たり】・【ハズレ】の差が激しいので、何かと手の出し辛いジャンルでもあります。ちなみに恣意的な判断には なりますが、皆さんが気になっているこの【当たり】的な作品、前者では『His Matchless Grace』・『The Time Of My Life』・『Sing In The 70's』。後者では『Through It All』・『Sharalee With Paul Johnson Strings & Voices』・『Here Comes The Son』・『Forever Aloha』辺りがSoft Rockファンお誂え向きな作品になっております。気になる方は是非チェックしてみてください。

で、ここからが本題になります。実はこのPaul Johnson。何故彼の歌声を前面に打ち出さないのか理解不能なレベルに鬼Mellowなジェントリー・ヴォイスの持ち主でして、皮肉な事にヴォーカル・アレンジャーやコンダクターとしての才覚に長けているが故に、裏方としての活動がメインとなっており、自身のヴォーカルを披露する作品は極めて少ないのです。ヴォーカル担当としてクレジットされているアルバムでも実際に聴いてみると合唱物が多かったりで、彼の歌声をはっきりと聴き分けられる楽曲はほとんどありません。そんな中、(私の知る限り)彼のSolo Partを存分に堪能出来るアルバムが2作品ありまして、それが1971年リリースのPaul Johnson Voices名義『What's The Wayout』と1972作リリースのPaul Johnson & The Sure Foundation名義『Ralph Carmichael Presents…』。ルール①に基づき後者は省かせて頂きますが、「No Longer Strangers」と「There's More」の2曲はSoft Rockファン即死級の激キラー・トラックとなってますので要チェックです。

『What's The Wayout』は他の《~Voices》シリーズと同様に、全体合唱物とリード・ヴォ ーカルをトレースしていく2種のコーラス・スタイルが基本スタンスになっています。全曲Paul Johnson作詞作曲によるオリジナル楽曲で固められており、メロディを奏でるコーラス隊にはThe Love GenerationのBahler兄弟に加え、The Anita Kerr SingersのJackie WardとGene Merlinoという凄い顔ぶれが参加しており、天国行きのChorus & Harmony楽しめ ます。

モロBahler兄弟のそれと分かるA面3曲目「Theme From Wayout」なんかは Soft Rockファン卒倒レベルの1曲で大変お薦めできますが、個人的にはPaul Johnsonの最強Soft & Mellowヴォイスが丸々1 曲堪能出来るA面2曲目「His Love For Me」を激しくお薦め!!フルートの柔らかな音色から始まるイントロ・Paul氏による鬼甘スウィートヴォイス・円熟味を感じるMellowなメロディ・質の高い絶品濃厚Harmonyが渾然一体となった最強トラック!!聴いた後に深く心に響く1曲であることは間違いないでしょう。

9位 The Mike Sammes Singers「Love Me, Love Me」1969年

ジャズ・コンボの編成人数は派生ジャンルやスタイル傾向により、その多寡の加減は千差万別。「Combination」に由来する「コンボ」とは、基本的に3人編成(トリオ)から 7人編成(セプテット)おけるスモール・グループの総称であり、8人編成(オクテット)を超える大編成のジャズ・グループを「ビッグ・コンボ」と呼称されるらしいです。ちなみにSoft Rock系専門誌でも取り上げられたJazz系のコーラス・グループは、The Anita Kerr Singers を筆頭にJamie & The J. Silvia Singers・The Lennon Sisters・The Hear And Now・Bob Swanson & The Bee Jays・Buddy Raymond & The Changing Times・The Skip-Jacks・The Pied Pipers等々、全て4~5人編成で構成されております。

紅一点男女4名コーラス編成最強節!!

演奏陣営もメンバーに含めたリズム・セクション型グループや一過性のプロジェクト盤、そしてスタジオ・レコーディングを中心としたグループはさておき、上記で列挙した様な生演奏を前提として結成されたSoft Rock志向の強いJazz系コーラス・グループは、3人編成(トリオ)から6人編成(セクステット)の間でコンボ構成されることが多く、その理由は次の2点に挙げられると考えております。まず一点目に「メロディ」「ハーモニー」「リズム」を構成するには和声的な意味合いでも最低限3名以上が必要な事。二点目に、明快な線引きは無いにしても「ビッグ・コンボ」系の大所帯な合唱団レベルになると、小さなミスが気にならない反面、Soft Rock系の張り詰めた緊張感やスリリングさの魅力が半減してしまう事。

大抵は乱雑且つ均衡崩れする。統一感もあり小技も多用する

「The Blue Stars Of France」は完全レベチ。

「ビッグ・コンボ」系コーラス・グループでも、各楽曲によって編成人数を減らして、楽曲に合わせて上手くカスタマイズしていくスタイルもありますが、そういった例外を除き、Jazz系Soft Rock最適量コンボである6人編成(セクステット)となると、3人編成(トリオ) よりも一人一人の「協調性」「相対音感」「柔軟性」が高く求められるのは必然的。編成人数が多ければ多いほど調和性やコンビネーション能力が求められ、能力に個人差が生じると纏まりの悪さや不均衡なバランス感覚が目立ちやすくなります。特に生演奏を伴う場合においては一つのミスが大きな失敗に導く可能性が高い為、非常に大きなリスクを伴います。そんな諸刃の剣である生演奏も難なくこなし、上記で記述した二点目の魅力をライブ・パフォ ーマンスでも最高レベルに発揮出来る世界的最高峰なジャズ・コンボがThe Mike Sammes Singersであります。

度々Soft Rock系音楽誌で取り扱われ、皆様にとっても大変馴染み深いThe Mike Sammes Singersは、高度なテクニックと並外れたコーラス・ワークを得意とする超実力派の英国産6人編成(セクステット)による男女混成コーラス・グループ。彼らは50年代後半から80年代前半に掛けての長いキャリアにおいて多くのレコード会社と契約し、御本家名義以外にも複数のレーベルを股に掛けながら様々なミュージシャンとのコラボや販促用ジングルの制作など、関連作品の総量は膨大に上ります。基本的にはJazz系のコーラス・グループなので「Jazz Pop」や「Easy Listening」「Lounge」の系統にカテゴライズされ、厳密に言えばSoft Rockとは畑違いなジャンルにはなりますが、江村氏が言及している通り、選りすぐりの楽曲においては濃厚なChorusと高揚感、そしてPop感覚を伴う「Harmony Pop」の領域に足を踏み入れている為、紛れもないSoft Rockサウンドが楽しめるのです。

Soft Rock的観点で言う選曲やアレンジ・トータル性では群を抜いているが

Killer Trackに欠けるのが唯一の難点…

他のJazz系コーラス・グループとは異なり、そういったSoft Rock系なサウンドを生む一番の要因となったのは、実は創設者であるMike Sammes氏による独特なセンスによるもの。 彼は非常にユーモアに富んだ方で、ディズニー作品に関わる以前からもカートゥーン系のユニークな音響や遊び心溢れるユーモラス・ポップなサウンドを創造されておりました。彼らの最盛期における代表作の多くは、奥行きや立体感のある音響・コミカルな効果音・トリッキーな仕掛け・人目を惹く可愛らしいサウンドエフェクト等、聴衆を楽しませる工夫やアイデアに満ち溢れていますので、そこに着目して楽曲を楽しんで頂ければ、より彼らの素晴らしい音楽性を体感出来るかと思います。

彼らの膨大な楽曲群の中からSoft Rock系の名曲だけを選定したとしても優に数十曲は超えます。そこから1曲だけに絞るというのは苦行に等しい大変辛い作業でありました。誰もが知る彼らの代表曲やメジャー・ソングは真っ向から省きに省き、マニアック過ぎず且つ彼らの個性が前面に打ち出ており、内容・充実度の高さもピカ一な1曲を抽出するとなると… ある1曲が浮き彫りになりました。

その1曲を御紹介する前にSoft Rock初心者の為にThe Mike Sammes Singersの絶対押さえておきたい10曲をサクッと列挙してみましたので、是非御覧ください。

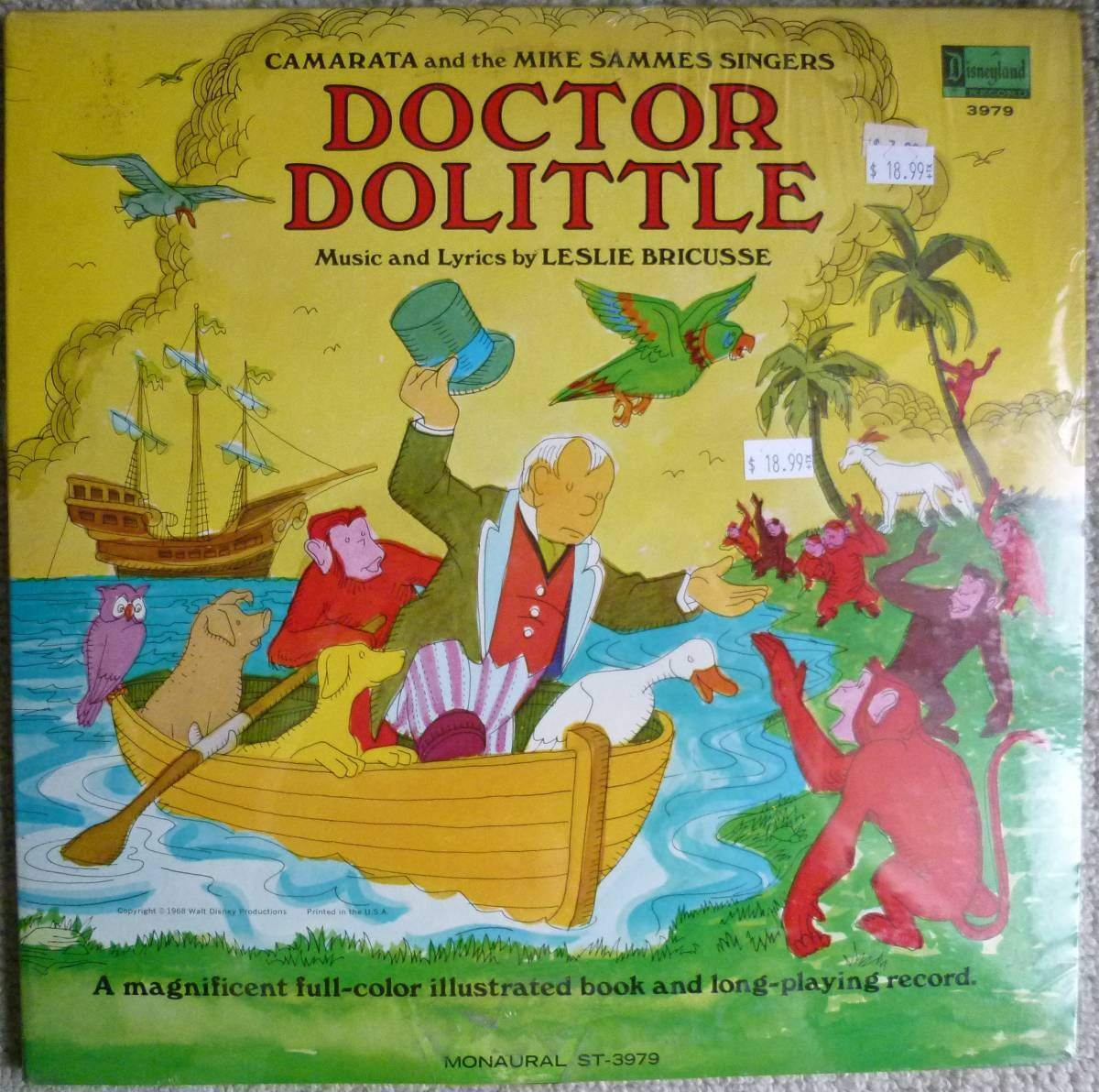

★Camarata & Mike Sammes Singers 名義 1968年作『Doctor Dolittle』

①「After Today」

『Doctor Dolittle』は、「Disneyland」レーベルからのリリースなので軽視されがちなのですが「上品なストリングスによる美しいオブリガート」「男女混成を上手く活用した難解なコーラス・スタイル」「ポップ・フィーリング溢れるジャズ・サウンド」といった彼ら特有のサウンドやエッセンスが凝縮されており、『Sounds Sensational』『Love Is A Happy Thing』『And I Love You So』等の代表作にも全く引けを取らない充実した内容になっております。作中ハイライトであるこの楽曲は、シャッフル・ビートに乗っかる華麗なメロディが半端無く美しく、数あるJazz系Balladの中でも非常に味わい深い輝きを放っております。

②「At The Crossroads」

時たま存在する片面全曲最高のアルバム。Eternity's Children『Timeless』のA面と同様、『Doctor Dolittle』のA面も1曲目からラストまで即死級トラ ックの嵐!!A面5曲目に収録されたこの楽曲は、お得意の疾走系濃厚Harmonyでスウィングしまくるハイテンポな曲調で、天まで昇る高揚感と爽快感がMaxを超える極上Killer級Soft Rockな仕上がりになっております。

★1964年作『Smooth』

③「They Surrey With The Fringe On Top」

傑作盤『Smooth』のA面2曲目に収録されているこの楽曲は、The Mike Sammes Singersの代表曲として特に評判の高い1曲。ファンの方々なら真っ先にこの曲を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?『Smooth』は、 Jazz系のスタンダード・ナンバーがズラリと立ち並ぶカバー・アルバムで、Swing系のアップ・テンポな楽曲とMellow系のスロー・バラードの2種に大別されていて、それを交互に上手く織り交ぜた楽曲構成になっています。

前者の楽曲群で抜群に秀逸なのがこの「They Surrey With The Fringe On Top」で、男女混声のユニゾンが最高に気持ち良いボッサSoft Rockな内容になっております。中盤からのDメロで展開する男女パートの掛け合いとユニ ゾンが最大の聴き所。

★1974年作『And I Love You So』

④「Knowing When To Leave」

全Soft Rockファンを唸らせた鬼ヤバな疾走系Groovy Soft Rock。Burt Bacharachの名曲を濃厚なChorus & Harmonyで一気に駆け巡る爽快感満点の1曲。グイグイと攻め込むタイトでエネルギッシュなヴォーカルに圧倒されますが、圧巻なのがイントロ~間奏部分~エンディングで魅せるスキャット。「ダバダバ」「パパパ」コーラス好きにとっては天国行きな即死級トラックです。

⑤「I Want To Be Happy」

ミュージカル「No No Nanette」のテーマソング。冒頭のヴォーカリーズ・コーラスから、Cメロで一気にキュートなメロディに移り、The Free Designを彷彿させる極めて複雑なHarmonyを展開していきます。1:27秒~の開放感やChorus & Harmonyの肉付け模様・リズムチェンジの妙・ユーモアに富んだアレンジ等、Mike Sammes節が炸裂した最強カートゥーン・ポップソング。

★1965年作『Sounds Sensational』

⑥「The Mood I'm In」

名曲が噴水の様に溢れ返っている彼らの最高傑作盤『Sounds Sensational』。Candango(カンダンゴ)と名付けられたブラジリア建設労働戦士のブロンズ像がとても印象的な表ジャケット。そこから見て取れる様に、ブラジル発祥のボサノヴァやコンガを扱ったサンバエッセンスを前面に打ち出したサウンド・アプローチが楽しめます。 前年作『Smooth』で作り上げたスタイルを残しつつも、ラテン・フレーバーの増幅・Johnny Scott指揮によるオーケストレーション・楽器を声で表現するヴォーカリーズ・コーラスの多用化・そして演奏がコンガやパーカッションのみのほぼアカペラ・ソングと、無伴奏の重唱スタイルで魅せる完全アカペラ・ソングが盛り込まれたことで、想像以上に間口が広がり サウンドの幅が飛躍的に向上。強力にアップデートされたそのサウンドは、アルバム冒頭 「The Mood I'm In」からいきなり大爆発。のっけから容赦の無い強烈なスキャットで幕を開けます。この迫力と圧倒的で完璧なHarmony Work!!!脱帽&敬礼!!!

⑦「Here's To The Losers」

A面ラストは絶品極上ボッサ・タッチなJazz Popナンバーで締めくくります。こちらも同様、いきなり出だしで強力なスキャットを魅せ幕開け。キレッキレのメロディとスウィングする軽快なジャジー・サウンドが絶妙に溶け合っております。 間奏で魅せる濃縮スキャットは悶絶レベル。

⑧「Soon It's Gonna Rain」

極め付けはB面4曲目に収録したこの楽曲。しっとりと聴かす甘~いジャジー・バラードでCool Down。フルートの音色がほのぼのした雰囲気を助長させ、最高レベルにリラクシンな1曲に仕上がっています。

★1971年作『Our Love Story』

⑨「Can't Think Of Words To Say」

タイトルから連想される様に「Love Story」をテーマに制作された『Our Love Story』。実際聴いてみると暗くメランコリックなスロー・バラードが多くを占めており、明るいHappy Tuneで埋め尽くされた68年作『Love Is A Happy Thing』とは好対照な内容になっております。とは言え、Bacharach作「Close To You」やSergio Mendes & Brasil '66「Pretty World」、Blood Sweat & Tears「Spinning Wheel」等々、 一見地味な印象を与える今作にも素敵な楽曲が収められています。そしてSoft Rockファン にとって最大の聴き所となるのがB面4曲目に収録されたMike Sammes氏自身によるオリジナル・ナンバー「Can't Think Of Words To Say」。

楽曲の根底となるメロディ自体は1曲通して統一されているのですが、3分20秒という尺の中で前半部と後半部(1分40秒ずつ)で異なったサウンド・アプローチで演奏されます。ピアノの静かな伴奏から始まる前半部は、簡素な演奏をバックにしっとりとMellowに聴かす極甘バラード・スタイル。後半部の1:40秒~ラテン系のピアノ・ソロが入り、一転してリズム・チェンジ。サウンドはアップ・テンポなボサノヴァ調に。そこから男女混声のスキャット・ユニゾン・ハモり・掛け合いと怒涛のコーラス・ワークを披露。エンディングの締めも素晴らしく、文句無い1曲に仕上がっています。特に後半部の展開には度肝を抜かれます。Soft Rockファン素通り厳禁な激ヤバな1曲として要チェックです。

★Sheila Southern And The Mike Sammes Singers名義 1970年作『Hello Dolly』

⑩「It Only Takes A Moment」

美貌と美声を兼ね備えた英国の女優兼シンガーSheila Southernとのコラボ作第二弾『Hello Dolly』。1964年に公演された米国産ブロードウェイ・ ミュージカル『Hello,Dolly!』の劇中に流れるショウビズ・ナンバーをカバーした作品で、『Record Hour』誌にも掲載されたおかげで国内でも人気沸騰の1枚であります。コラボ作と言っても蓋を開けてみればSheila嬢がリード・ヴォーカルを務めているのは全11曲中3曲のみで、The Mike Sammes Singersがほぼメインに主導権を握る内容になっており、全体通して聴いてみるとやはり彼らの勢いある男女混成コーラスが非常に印象深く残ります。どの曲もお決まりのコーラス・スタイルではありますが、お洒落で、エレガンスで、幻想的な美しいHarmonyは驚異的。特にA面2曲目に収録された「It Only Takes A Moment」は、独特なリズムに脳内爆発系のMellow Jazzなサウンドとメロディ、そして爽快で濃厚なHarmonyが見事に絡み合った傑作ナンバー。

【The Mike Sammes SingersのSoft Rock的大名曲はこの1曲!!!】

以上The Mike Sammes Singersの定番名曲10選を差し置いて、Soft Rock Top100の第9位に選出することになったのが「Love Me , Love Me」。彼らが黄金時代に残したLP未収の希少なシングルのB面に収録された楽曲です。勢いでグイグイ攻め込む楽曲もスキャット・ヴォ ―カリーズで圧倒する楽曲も最高ですが、Curt Boettcher並みのゴリ押し感に一抹の驚きと過剰感を感じる人も少なくないでしょう。楽曲のバランス感覚・中立性を担保した形で、敢えて控えめなコーラス・スタイルで魅せる彼らの楽曲を聴きたい方には最適な1曲。コーラスではなくドリーミィな美メロに重きを置くサウンド・アプローチが施され、彼らの十八番スタイルであるボサノヴァ調でしっとり・甘く・Softに仕上げております。格調高いメロディ・気品あるピアノの鳴り・雅やかなコーラス…正しく英国らしい貴族Soft Rockな逸品。

ちなみにA面「Hurry To Me」は、伊映画「ある夕食のテーブル」で作曲兼編曲を担当した映画音楽家Ennio Morriconeによるテーマ曲(原曲)「Metti,una sera a cena」のカバー作品。こちらもB面同様に美しいボサノヴァが耳に残る名曲で、オリジナル『Love Circle』ヴァージョンを軽く凌駕する卓越したChorus & Harmonyが至福の時を与えてくれます。つまりは最強Wサイダー!!!

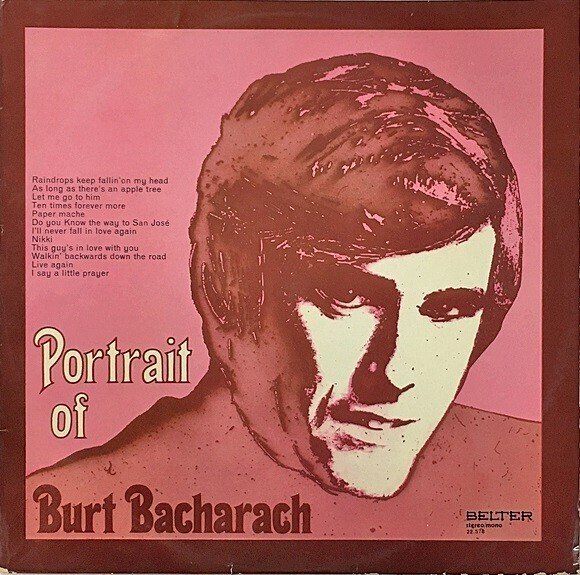

8位 Jury Krytiuk Orchestra & Chorus(Fred Forster)「Nikki」1972年

Soft Rockファンの間ではバカラック・カバーの傑作盤と知られるJury Krytiuk Orchestra & Chorus名義の『A Portrait Of Burt Bacharach』。Barbara Gryfeの大名盤『What The World Needs Now』でエグゼクティブ・プロデューサーとジャケット・デザインを担当したJury Krytiukが、同胞のフォーク・シンガーStompin' Tom Connorsと共に立ち上げたレーベル「Cynda Records」からリリースした作品です。

【カナダ産Soft Rockの大名盤】と申し上げたいところですが、実は本作発表の前年1971年にOrchestra Fred Forster名義で異ジャケ同内容盤がスペイン・イタリアでリリースされており、こちらのアーリー・プレス盤がオリジナル作品となっております。映える表ジャケのアートワーク性も相俟って、『Record Hour』を始めとするアンテナの高いニッチ派生系レコ界隈では主にJury Krytiuk盤を取り扱っている為、勘違いされている方も少なくないかと思われます。カナダ産Soft Rockのサウンド・イメージと本盤の内容が絶妙にマッチしている事も多少なりとも影響を受けていると考えられますが、実際にはドイツを代表する作編曲家兼コンサートマスターである多彩な音楽家Werner Drexlerが手掛けた一過性プロジェクトだと推察されております。

ちなみに、余談にはなりますがドイツの良質なライブラリー・ レーベル【Golden Ring Records】からリリースされたスキャット系Soft Rockの名盤『Enjoy Yourself(72年作)』や『Charming(76年作)』も、Werner Drexlerの作品です(Fred ForsterはWernerの変名名義)。

つまりはJury Krytiuk盤は名義のみを冠した建前盤に過ぎないということ。 とは言え、目眩く美麗な男女混声スキャットはBerry Lipmanを筆頭とする独ライブラリー物好きやスキャット・コーラス全快な作品が好きな方にとっては打って付けの作品であり、加えて「As Long As There's An Apple Tree」「Nikki」「Live Again」「Let Me Go To Him」等、Burt Bacharach好きガチ勢には堪らないニッチな選曲群にマニア心をくすぐられるはずでしょう。とにもかくにも全編通して絶品ナンバーが集う最強の傑作盤に間違いはないので、Soft Rockファンなら是が非でも入手すべきマストアイテムです。

【類似作品】

バカラック・カバーの類似作品として『Bacharach Baroque』というタイトルの2作品が挙げられます。タイトル通り、ルネサンス期を彷彿させるチェンバロとクラヴィコードを多用したバロック調のサウンドでBacharachナンバーを演奏していくスタイルです。

①The 18th Century Corporation『Bacharach Baroque』1969年作

1969年にリリースされたThe 18th Century Corporation名義盤は、数曲のみで女性コー ラス隊が参加しておりますが、アルバムの大部分を占めるのはインスト楽曲で、基本的にはEasy Listening系統の作品であります。

②The Renaissance『Bacharach Baroque』1973年作

1973年リリースのThe Renaissance名義盤は、演奏自体は同一のバロック調であるものの、全編スキャットのダバダバ・コーラスを堪能出来る作品です。前年リリースのJury Krytiuk盤と作風が似通っている分、後発盤としての二番煎じ感は否めませんが、上品で格式高いクラシカルなバカラック盤として、特にスキャット・コーラス好きなSoft Rockファンの方々には大変重宝する1枚になっております。

上記2枚の作品と『A Portrait Of Burt Bacharach』を聴き比べてみるのも一興かもしれません。

【お薦めの楽曲】

で、肝心の『A Portrait Of Burt Bacharach』のアルバム自体に関しては、男女混声のスキャット物で、コーラスだけがメインの内容ということはなく、スキャットはあくまでバカラックの美しいメロディを最高の形で表現するための1ツールに過ぎず、ブラスのソロ等の演奏の見せ場ではしっかりとボリューム・ダウンをし、互いの長所を生かした構成になっています。全編通してソフト・タッチな音作りに徹底していて、アルバム全体が美しい安らぎの 空気感に満ち溢れています。これが表ジャケでイメージできる可愛らしい世界観と見事にリンクいるのです。

どの楽曲も大変聴き込み深く、内容面においても総じて高品質ではありますが、 個人的最大のハイライトはB面2曲目に収録された「Nikki」。バカラックの比類なき作曲能力が遺憾なく発揮された1曲で、Burt Bacharach本人名義によるオリジナルと比較すると柔和なアレンジが施されております。ノスタルジアに溢れた心に響くメロディと、それを奏でる優雅で上品なオーケストラ、そこに優しく吐息を吹きかけるようにスキャットが重なり合い、良質なSoft Rockを体現しています。本作の魅力が集約された会心の大名曲。

7位 Christopher Neil「Happy Head」1970 年

22位で御紹介したThe Chucklesのリード・シンガー兼コンポーザーの Paddy O'NeilことChristopher Neil。Neil家の次男として1948年に出生したアイルランド・ダブリン出身のPaddyは、学生の頃から合唱部で歌っていたこともあり、歌唱力には滅法自信があったそうで、The Chucklesでもリード・シンガーとして抜擢されます。The Chucklesでは童顔系の可愛らしい容姿のPaddyとRod Stewart風のイケメン・シンガーPaul Goetzの二枚看板で売り出され、特に弟系のアイドル的な立ち位置であったPaddy O'Neilの方が若年女子層から熱狂的な支持を得ていたそうです。そしてそのキュートなルックスとは裏腹に彼には優秀な作曲能力を有しており、周囲からの評価も抜群に高く、バンドの顔でもありつつも作詞作曲家として「Never」や「I Thought You Thought」という極甘Soft Rockナンバーも書下ろし、マルチに活躍します。

The Chuckles解散後はSolo Singerと俳優業を並行して活動する様になります。まず俳優業としての活動ですが、元ミュージシャンという肩書き持つ彼はロック・ミュージカル『Jesus in Jesus Christ Superstar』という演劇の舞台で初の俳優デヴューを果たします。1973年以降は映画俳優として『The Sex Thief 』、1975年『Eskimo Nell』、『Three for All』と立て続けに案件オファーが入り、1976年にはTVドラマ・シリーズ『Rock Follies』のエピソード3にDavid役で出演。1977年にはアダルト系コメディ映画『Adventures of~』シリーズの3部作中の2作品で主演に抜擢されます。

この2作品に関しては後述致しますが、彼の音楽キャリアにおいても大変重要な作品でありまして、それぞれテーマ・ソングの作曲から演奏まで全て彼が担当しており、1977年『Adventures of a Private Eye』ではNeil名義「Private Eye」、1978年『Adventures of a Plumber's Mate』は本人名義で「I'm Flying」の2曲を披露しております。

その後BBCの子供向けTV番組で1976年~78年の間に声優業として仕事もこなしますが、以降は専ら音楽プロデューサーとして活動していく事に。Paddyの音楽活動に関しては、他アーティストへの楽曲提供やアレンジ・プロデュース等の裏方サポート面では華々しい成功を収めましたが、The Chuckles時代を含め、自身にスポ ットを当てた音楽活動となるとメジャーでの大ヒットはありませんでした。しかし寡作ながらも個人名義による彼が残した極上の遺産楽曲群は、その卓越した作曲センスが爆発しており、内容度・充実度共にハズレが無くどれも超絶にハイ・クオリティ。当時リアルタイ ムで脚光を浴びることがなかった作品群も、現在では主にSoft Rock・Folk Rock・Power Pop系の多種ジャンルから注目を集め、希少性も高さも影響し、世界中で垂涎の的となっています。

順を追って説明していくと、まずThe Chucklesの解散後にSolo Singerとしてのデヴューしたのが1969年の暮れにリリースされた「Christopher」名義の『We Will Rock You/ Any Dream Will Do』。同名義でもう一枚シングルを発表した後にChristopher Neil名義で活動します。70年代に入ると俳優業の仕事と二足草鞋に加え、作曲家として他アーティストへの楽曲提供等もあり、個人作のリリース頻度は低減しますが、隙間時間を活用してLP収録用の楽曲を書き綴っていました。

アルバム制作の構想は着実に進み、1972年に全曲オリジナル・ソングで固められたデヴュー・アルバムにして唯一作となった『Where I Belong』が遂に日の目を見ることに。 時を同じくしてCliff RichardやPaul Nicholasを中心とした諸々のアーティストへの楽曲提供というライター業が多忙化し、特にPaul Nicholasに関しては同じく俳優兼ミュージシャンということで親交が深く、彼の作品には全面的にサポートします。

1973年には彼がCliff Richardに提供した「Help It Along」が毎年恒例のBBC欧州作曲コンテストで3位に選ばれたことをきっかけに、70年代中期頃からは個人名義シングルは単発になり、代わりにプロデューサー・アレンジ・バッキングコーラス・作詞作曲等の裏方ミュージシャンとしての業務が本格的に軌道に乗り始め、仕事量が飛躍的に伸び、Sheena Eastonのプロデュースを皮切りにA-ha・Bonnie Tyler・Celine Dion・Cher・Dollar・Gerry Rafferty・Leo Sayer・Paul Carrack・Paul Young・Rod Stewart …etc、大物アーティストのプロデュースまでこなす引っ張りだこの売れっ子プロデューサーまで上り詰めることに…。

Christopher Neilは主にRock Giant最盛期の裏方ミュージシャンとして功績を成した人物として語られることが一般的で、本人名義の作品群にスポットが当てられることはオブスキュアなレコ専門系界隈以外ではほぼなく、余程の英国Rockファンとかで無い限りその名を耳にする機会もないでしょう。ここからは彼のSoft Rock的な音楽性に着目し、唯一作『Where I Belong』に加え、LP未収のEP盤を紹介していきますが、極初期のSoft Rock異系統作品を除き個人名義の全音源を網羅しているので、是非御参考にして頂ければと思います。 まずは初見の方にも分かり易い様、彼の音楽キャリアにおけるサウンド傾向を大きく三つに分けて見ていきたいと思います。

まずはThe Chuckles時代の①「Harmony Pop期」、70年代初期の② 「アコースティック・ポップ期」、そしてそれ以降の③「MOR期」。①に関しては22位の項を御参照して頂くとして、Soft Rockファンが注目すべきは端的に言ってしまえば②に当たる唯一作『Where I Belong』LPと70年作『Happy Head/Touch Your Toes』EP盤の2枚のみ。究極この2枚さえGet出来れば彼のSoft Rock期における絶頂期を体感出来ます。

②における最大の魅力は、アコースティック・ギターを基調とした極甘な気品溢れるメロ ディと英国的な格調高さが深く感じられるサウンド・アプローチ。そして楽曲の一つ一つが丁寧に織り込まれた繊細にして高品質な仕上がりであること。に加え、徹底したSoft & Mellowな曲調とPaddyによるハイトーン・ヴォイスがよりSoft Rock的な美的感覚の爆上げに貢献しているのです。

特に英国SSWファンのマスター・ピース的な1枚となってい る金字塔的傑作盤『Where I Belong』では、上記のアコギ・ポップ路線に柔和なストリング スが導入され、Duncan Browneを彷彿させる耳馴染みの良い涼し気でドリーミーなポップ感覚が全快。楽曲によってはRock・Acid Folk・Pop・Jazz等の要素を交錯させたCross Over的サウンドが見え隠れしておりますが、基本的には全編通して清涼なアコギの鳴りが印象的。流れる様な美しいメロディを持った「I'm Over You」、Paddyの優しく繊細な声質を堪能出来る「Grey Day」、Paul McCartney が書きそうなアコギ・バラード「Song For Myself」、ドリーミー・ポップな「W.I. Song」、アシッド・フォーク風「Back At The Flat」、どこか淋しそうに歌い上げるアコギ・メローな「Penine Child」等々聴き所は多数ありますが、個人的なハイライトはB面3曲目に収録された「If I Was Close To You」。Olivia Newton-Johnが1972年にCliff Richardとのデュエットでカバーした大名曲です。Paddyの澄んだ歌声に 清々しいアコギ・サウンド、ついつい口ずさんでしまう爽やかなメロディ、どこをとっても1級品です。

ここからはやや上級者向け。Paddyが1969年から1979年の10年間にリリースしたシングルをご紹介します。同姓同名のカナダ人が1983年に『Time Will Bring Me To You / There’s A Way To Know』というシングルをリリースしておりますが、全くの別人ですのでお気を付けください。Paddyの1stデヴュー・シングルは、Christopher名義による『We Will Rock You / Any Dream Will Do』。ミュージカル系の作曲家Andrew Lloyd Webberによるアレンジ・プロデュースで制作され、2nd Single『Sharkey / The Race』ではFontanaレーベルのA&Rを務めるJack Baverstockがプロデュース。両シングル共に歌声・作風、その後に見られる“らしさ”が見受けられませんが、Paddy本人で間違いないとのこと。サイケ・ポッ プとバブルガム・ポップを上手くブレンドした様なサウンドは決して悪くないですが、Soft Rock系統とはやや趣きを異にするサウンド志向ということで、次作以降のChristopher Neil名義の作品群を年代順御紹介致します!

★1970年作「Happy Head/Touch Your Toes」

A面「Happy Head」はアコギを主体としたサウンドで、唯一作『Where I Belong』に近い雰囲気。しかしアルバムではメロディの美しさや、ストリングスの導入によりサウンドでの壮麗さや気品の高さに重点を置かれていたのに対し、こちらは歯切れの良いリズム感やバ スドラムで刻むビート感覚を強調しています。出だしではっきり聴き取れるカシシ或いはカバサのシャカシャカ音が印象的で、美しいアコギの音色・牧歌的なメロディ・乗りの良いリ ズム・Paddyの甘い歌声、その全てが完璧なまでにハイ・クオリティ。単調なコード進行とシンプルな楽曲構成ながら、キャリア最盛期を迎えていた天才Paddyの手に掛かれば、一瞬で大名曲へ大変貌。アコギの音色がキラキラ輝くマジカル・ポップな世界観と、サビで展開する多重録音による濃厚コーラスが脳天を突き破ります。Soft Rock系アコギ・ポップの最高峰として世界遺産に勝手に登録させて頂きました。 ※同タイトル&同歌詞にして異なったメロディで構成されたアセテート盤も同様に必聴!!!

B面「Touch Your Toes」も同路線のアコギ・ポップな1曲で、Duncan Browneの雰囲気がプンプンしてます。Cメロのキャッチーさ、簡素にして可愛い曲調など完全にPaul McCartneyの世界。こちらもA面に勝らずとも劣らない素晴らしい出来。

★1972年作『Hymn/Here We Go』

1972年7月28日に英国でリリースされた『Here We Go / Pennine Child』。カップリングを差し替えて同年11月にフランスでリリースされたのがこちらのシングル。「Hymn」と「Pennine Child」 は共にアルバムに収録されていますが、「Here We Go」はこのEP盤でしか聴けないレアな1曲。LPリリースと同時期ということでアルバムに収録されていても違和感のない1曲。ストリングスが導入されてますがアコギは弱めで、中盤に盛り上がりを魅せる甘めのバラード。

★1975年作『Kiss Of Life/I Don't Know Anymore』

Private Stock Recordsからの1枚。このシングルを境にMOR系のサウンド転換します。アコギ&ストリングスのスタイルは完全に取り除かれますが、彼のトレード・マークでもあるキャッチーなメロディやオーバー・ダブによる濃厚なコーラスなどは健在。両面共にBadfingerを彷彿させるPower Popナンバーで、Pete HamとGary Charlsonを足して2で割った様な感じ。特に「Kiss Of Life」のメロディ展開は胸熱必至でアドレナリンMAX!!力強いビート・キャッチーなメロディ・濃厚コーラス…Power Pop ファン必聴の名曲です!

★1976年作『Bring Back The Love/Flat Foot Floyd』

A面「Bring Back The Love」はHugh Nicholson作曲によるポップ・ナンバー。良く伸びるヴォーカル・パフォーマンスが素晴らしいです。仰々し過ぎる演奏はPaddyの声質に適わない気もしますが、楽曲自体は及第点以上の佳曲。

B面「Flat Foot Floyd」はPaul Nicholasとの共作によるManhattan Transfer風のダンス・ナンバー。同年にPaul Nicholasも同曲をリリースしておりまして、聴き比べてみましたがリード・ヴォーカルのみ差し違い盤の様で、どちらも演奏からツイン・ヴォーカルまで同じ展開。お調子者キャラ的なPaul Nicholasにお誂え向きな1曲かと。

★1979年『Working Girl/Downer』

Paddyの自身名義によるラストシングルで1977年に立ち上げられた英国レーベルAcrobatからの1枚です。豪州にも本社を構えている関係で、同年8月にもラベル違いでリリースされています。A面「Working Girl」はライター・コンビBugatti & Musker作曲によるAOR風メロー・バラード。彼らもPaddyと同様、Paul Nicholasに楽曲提供していたので交流は深かったらしいです。ハズレの少ない作曲コンビということで、こちらの楽曲も安定の名曲。The Dukesヴァージョンも聴いてみたい衝動に駆られます。

B 面「Downer」はPaul Nicholasとの共作。オールド・タイミーなRockソングですが、70年代の匂いがプンプンするこちらの方が個人的にはお気に入り。コーラスや転がるピアノ、エンディングのアドリブなど最高です!

【おまけ】

最後になりますが、前述したPaddy自身が主演で出演した映画『Adventures~』シリーズの2作品からの楽曲紹介。残念ながらシングル・リリースに至りませんでしたが、Paddy節が全快の極上名曲となっておりますので御紹介させて頂きます!

★1977年作「Private Eyes」

Stanley Long監督による18禁アダルト系コメディ映画『Adventures of a Private Eye』のテーマ・ソング。疾走系の絶品Power Popな作風で、突っ走るビートにキャッチーなメロディ、濃厚なコーラス・ワークがとにかく爽快!

★1978年作「I'm Flying」

翌年78年に公開された続編にしてシリーズ最終作『Adventures of a Plumber's Mate』。こちらのテーマ・ソング「I’m Flying」は、天才作曲家 Gerard McMahonに多大な影響を与えたと思われる奇跡の神曲。「Private Eyes」と同様の疾走系ビートで突っ走りながらも、極上メロディと濃厚ハーモニーを織り交ぜていき、ドラマティックに展開していく構成。脳の奥まで突き刺さる半端ない爽快感が病み付きになります。Power Pop~Modern Pop ファンにとっては即死級確実でしょう。これが70’s英国Rockを支えた名プロデューサーの実力。 脱帽&敬礼&再敬礼!!!!

6位 John Perry「Come A Little Closer」1975年

才能発掘の場として人気を博していた英国の音楽チャート番組『TOTP』に便乗して名付けられたとされるコンピ盤『Top of The Pops』。英国の中小レーベルHallmarkによるベストセラー・シリーズで、【誰もが知っている古今東西のヒット曲を匿名ミュージシャンがカヴァーする】というタイトル通りのポップで単純明快なプロジェクト。1968年のVol.1から始まり1985年Vol.92まで計1190曲を誇る膨大なボリューム感に圧倒されますが、さらに詳しく言うと毎年年末にカレンダー付ポスターが付属された『Best Of The Year(その年の 編集盤)』にはメイン・シリーズに収録されてない楽曲が含まれていたり、『Europe Edition』や子供向けの『Top Of The Tots』シリーズに加え、複数リリースされたシングル盤も加え ると約1500曲近い数になります。

この手のバーゲン・レコードシリーズは他にも数多く存在し、当時のレコード店で廉価盤としてバーゲン・セールで売られ(LP4枚約1£で売られていた…?)、Elton JohnやLou Reed等、後に活躍する著名なミュージシャンも下積み時代に一定収入を得る為、こういったバーゲン・レコード制作に参加していたそうです。

この『Top Of The Pops』シリーズの特徴としては、明確なコンセプトを背景に、アルバムのグラフィックス(ジャケ写) もシリーズ通して一貫しており、表面には男性受けが良さそうな現役女性モデル、そして裏面には収録曲と短めの謝辞が記載されているだけの非常にシンプルな作りで演奏者のクレジットは一切ありません。が、何と「King Of British Harmony Music」と称された Tony Rivers が1972年~1976年の間にこのプロジェクトに参加してい たのです。

Harmony Grass脱退後にCBSに入社したTony Riversは、元GrapefruitのJohn PerryとThe CymbalineやThe PlaygroundのメンバーであったStuart Calverと共に、分厚いHarmonyを売りにした変名名義シングルを多数リリースします。難敵の多いUKチャートでは全く歯が立ちませんでしたが、シンガー兼ヴォーカル・アレンジャーとしての才能が各地で知れ渡り、ハーモニー・ヴォーカルを必要とするグループからの仕事の依頼が殺到。ロ ンドン周辺のスタジオで数々のセッションをこなしていたTonyは、Summer Wine(1971年夏~1972年夏)プロジェクトのレコーディングが一段落してから、活動を共にしていた John PerryとStu Calverらを引き連れて『Top~』に参加します。Tony Rivers を始め、当時英国のハーモニー・シーンを支えていたKen GoldやAlan Carvell 、Adrian Baker等の大物が参加しているということでSoft Rockファン的には話題性は非常に高いですが、マルチ・トラックを駆使した濃厚なハーモニーは「Bohemian Rhapsody」等一部の楽曲のみで、数をこなすことを最優先とされていたプロジェクトにおいては時間的制約が起因して1曲1曲のクオリティは総じて低め。スタジオに籠って驚異のコーラス・アレンジで次々と傑作生み出してきたTony Riversも、あくまでセッション・シンガーとして割り切って参加した節があり多大な期待は禁物です。

となると、最大の聴き所はTonyの相棒John Perryのヴォーカル。彼はB5にモロ影響受けたSurf系ビート・グループThe Sugarbeatsでレコード・デヴュー。2枚のシングルをリリースした後にTony Rivers & The Castawaysと合体。しかし彼はSwettenham兄弟と共に即脱退してGeorge Alexanderと新バンド Grapefruit結成し、2枚のアルバムを残します。 解散後はHerbie Goinsのバック・バンドにベーシストとして参加して、Tonyに誘われたこ とをきっかけにハーモニー・シンガーへと転身。Tonyの変名名義による多数のセッションに参加してセッション・シンガーとしての実力を磨き、特にリード・バッキング両面での活躍は【ジャンルの域を超えて幅広い楽曲への挑戦を可能にしてくれた】と、Tonyに絶賛され ます。

John Perry最大の武器である歌声&声質は、思春期(変声期)を過ぎてもボーイ・ソプラノを維持出来る極めて稀なハイトーン・ヴォイスにあり、元々の綺麗な声質に加えてファルセットのギ リギリ手前を行くミックス・ヴォイスを駆使することで透明感あるクリアな歌声を生み出しています。ただ線の細いヴォーカルは時として二重に聴こえることもあり、これはEaglesのRandy MeisnerやMidnightのPhilip Vyvialと同様の現象が起きておりますが、透き通ったハイトーン・ヴォイスはハーモニー・ミュージックとの相性が抜群に良く、特に疾走感のある曲調では独特の爽快感が遺憾なく発揮されます。

Tonyとのツイン・リードの際はブリ ッジ部分を任されることが多く、スリリングで高揚感溢れるサウンドに貢献しています。そんな素晴らしい彼の歌声をたっぷりと堪能出来るのが、The Sugarbeats~Grapefruit~Tony Rivers & The Castaways~Tony RiversとのHarmony Works~Summer Wine~The Crickets⇒そして、この 『Top~』シリーズです。クレジットも一切無く、全Vol.92枚あるレコードの中から、自分の耳だけを頼りにJohn Perryの歌声を聴き分けるのは大変骨の折れる作業でしたが、聴き続けるうちにどんどんと自分の耳の感度が高まっていき、意外と楽しめました(^^♪。

下記、John Perry ヴォーカル参加楽曲です。

【John Perryのヴォーカル参加作品一覧】

Vol.28「Crazy Horses」「Ben」「Why」

Vol.30「The Twelfth Of Never」

Vol.31「Rubber Bullets」

Vol.33「Young Love」「Pick Up The Pieces」「The Dean And I」

Vol.34「Showdown」

Vol.35「My Coo-Ca-Choo」「When I Fall In Love」

Vol.36「Rockin' Roll Baby」「The Worst Band In The World」

Vol.37「Billy Don't Be A Hero」「School Love」

Vol.39「If You Go Away」

Vol.40「Love Me For A Reason」「I'm Leaving It All Up To You」

Vol.41「Sad Sweet Dreamer」「Let's Put It All Together」

Vol.43「Purely By Coincidence」「Morning Side Of The Mountain」

Vol.44「The Queen Of 1964」

Vol.45「The Night」「Wombling White Tie And Tails」「I Wanna Dance Wit Choo」

Vol.47「I Can't Give You Anything (But My Love)」

Vol.49「Bohemian Rhapsody」「Na Na Is The Saddest Word」

Vol.50「Deep Purple」

Vol.52「Silver Star」

Vol.55「Summer Of My Life」「Dancing With The Captain」

もしかしたら抜けや見逃しがあるかもしれませんが、上記33曲でJohn Perryのヴォーカルが確認出来ました(Tonyや女性とのツイン・リードやCメロのブリッジ部分のみでしか登場しない楽曲も含まれています)。他に演奏やコーラスのみの参加もあるかもしれませんが、本人に直接確認しても「覚えていない」という人付き合いが苦手な彼らしい返答しか得られず、詳細は不明です。全33曲を11曲ずつに分けてダイジェスト版として編集し、YouTubeにアップロードをしておりますので、興味のある方は是非試聴してみてください! ちなみに上記の33曲の中でも、Soft Rockファンなら絶対押さえておきたい楽曲は…「Ben」「Why」「Billy Don't Be A Hero」「School Love」「Purely By Coincidence」「I Can't Give You Anything (But My Love)」。John Perryの歌声の魅力が大爆発しており、GrapefruitやSummer Wineで彼の歌声に魅了された方々ならイチコロかと思います。

※レコード音源派の私は全てLPで入手しましたが、メイン・シリーズとBest盤では微妙に音量の違いがあるので注意が必要。CD化・デジタル化もされておりますが、漏れ・音質問題を考慮すると非推奨です。

【John Perry音楽キャリア最強の1曲!!!】

で、そんなJohn Perryの大ファンである私がSoft Rock系最適ナンバーだと思うのが「Come A Little Closer」。River名義で1975年に英国EpicレーベルからのみリリースされたこのEP盤は、未だCD化されておらず、EM Recordsから1998年に発売された①Tony Rivers『Harmony Works (In The Studio 1971-1993)』にも1999年作②Summer Wine『Presenting Our Fabulous Summer Wine』にも、RPM Recordsからの2000年に発売された③Tony Rivers『Collection, Vol. 3: Harmony Soul』にも著作・管理・権利関係の都合により未収録という状態で今に至っております。

このRiver名義は勿論Tony RiversのFamily Nameから文字った変名名義になりますが、「Come A Little Closer」以外にも同年1975年に『You Are The Song (That I Can't Stop Singing) / Everything You Do Is Magic』、1972年に『A Little Thing Like Love / I Like It Like That』と計3枚のシングルをリリースしておりまして、Tony RiversとJohn Perry、そしてKenny Logginsの実兄Dan Logginsの3名により企てられたプロジェクトになります。 実際にJohn Perry 御本人に伺ったみたところ、(この「Come A Little Closer」に関しては)Dan はあくまで制作側で関わっていただけで、Tonyもコーラスでのみの参加、John Perry自身が作詞作曲・アレンジ・ヴォーカル・演奏をほぼ一人でこなしたとのことで、1973年リリースの本人名義によるSoloシングル『Nancy Sing Me A Song/Crying Eyes』と同等の扱いとして認識して頂いて構わないとのことでした。

「Come A Little Closer」は、Summer Wine期に天国行きのハイトーン・ヴォイスで無双していたJohn Perryが、遂に土壇場で本領発揮したといった感じの楽曲で、ミディアム・テンポで疾走する青春極甘系Soft Rockの極地点に位置する鬼ヤバ・トラック。透明感が120%を超えたJohn Perryの歌声がとにかく爽快で、突っ走る清涼系胸キュン・メロディも劇的に美しく、そこに濃厚コーラスがサビで重なるともはや悶絶&卒倒級。②の解説書で江村氏がこの楽曲について言及&絶賛されておりますが、このTony Rivers & John Perryコンビによる一連のHarmony Worksの最高到達点と言っても過言でもない程に完璧に完成された最強トラックであることはSoft Rockファン成らずとも満場一致かと思います。