【科学雑学#004】サメも船酔いするの?/感覚器官のしくみ【イラスト解説】

※YouTubeにこちらの動画バージョンを投稿していますよろしければ、そちらもご覧ください。

海の生物で怖い存在として、よく出てくるのがサメだと思います。

映画などの影響もあり、人を襲うというイメージもありますが、実は人を襲うサメは一部だけになります。

むしろ、人を積極的に襲うというよりかは、エサと間違って襲ってしまうという研究結果もあります。

例えばクロールで泳いでいる人や、サーフボードをパドリングしている姿が、普段食べているアシカやオットセイに似ているため襲われてしまうことがあるみたいです。

そもそもサメは、何類に分類されるのでしょうか?

サメは一生を通してエラ呼吸で生活するので、魚類に分類されます。

しかし、サメはすべてが卵を産むわけではなく、胎生のサメもいるので珍しいタイプの魚類になります。

そして、現在世界中に550種類以上が存在し、日本近海には約130種類が発見されています。

主に海で生息しているサメですが、一部は淡水(塩分がほどんどない水)のところにも泳いでくるものいます。

さらに深海にもサメは生息しており、例えば水深500〜1,000mに住んでいるラブカは生きた化石と呼ばれることもあります。

そんなサメは、食べるものによって3つに分けることができます。

まずは映画で登場し、人間を襲うイメージがついてしまったホオジロザメなどが分類される肉食性のサメになります。

ちなみに、サメはこの肉食性のものが一番多いです。

さらに、エビやカニ、貝などの無脊椎動物を食べる、ネコザメなどが分類される無脊椎動物食性になります。

このサメたちは、性格は穏やかで人を襲うことはほぼないです。

そして、最後は狩りをしなくてもエサが食べられるため、体が大きく、さらに口が大きいものが多い、ジンベエザメなどが分類されるプランクトン食性になります。

ジンベエザメは、歯が小さく、口を開けながら泳ぎ、海水と一緒にプランクトンを飲み込み、えらでろ過して食べます。

気性が激しいサメから穏やかなサメまで様々なサメがいて、写真を見ているだけでも楽しくなります。

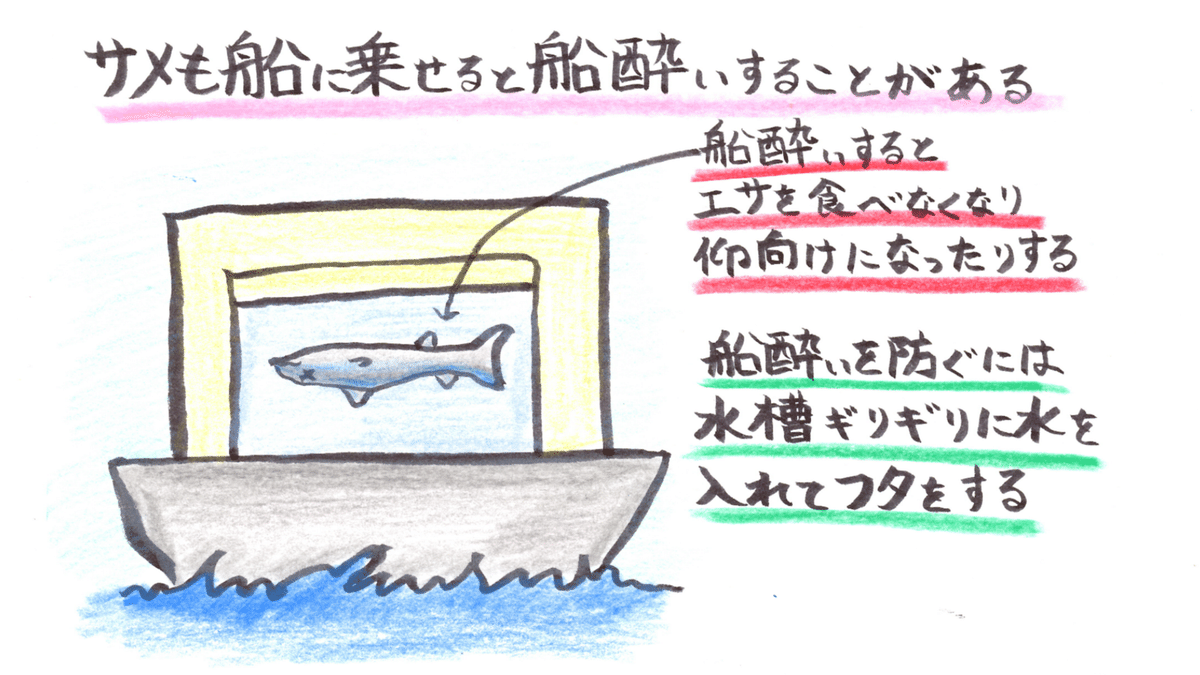

そんなサメですが、実は船にのせると船酔いすることがあるということは、あまり知られていないかもしれません。

サメを水槽に入れて船にのせ出発すると、しばらくするとサメは船酔いをしてエサを食べなくなり仰向けになることがあります。

これは、人間と同じように揺られることで船酔いするのですが、これを防ぐには水槽ギリギリに水をいれます。

そうすることで、水槽の水が揺れなくなるので船酔いを防ぐことができます。

海の生物のなかでは強いイメージのサメですが、揺られる船には意外と弱いんですよね。

そもそもサメも人間も、なぜ乗り物に酔うのでしょうか?

乗り物酔いを説明する前に、まずは耳のつくりを紹介したいと思います。

耳の穴から近いところから説明していくと、まずは音によって振動する鼓膜という部分があります。

その次が、鼓膜の振動をうずまき管に伝える耳小骨があります。

そして、振動を聴神経(ちょうしんけい)に伝えるうずまき管があり、内部には液体が入っています。

ちなみに聴神経は、聴覚や平衡覚を脳に伝えます。

それでは、平衡覚はどこで感じるのかというと、うずまき管の上にある三半規管という場所で、傾きや回転を感じることができます。

この三半規管とうずまき管を合わせて内耳と呼び、乗り物酔いはこの内耳のはたらきに関係があります。

乗り物酔いは、内耳からの情報と目や体からの情報がちがうことで脳が混乱することで起こるらしいです。

「らしい」というあいまいな表現になってしまうのは、実は乗り物酔いがどのように起こるのかは色々提唱されてはいるのですが、現在はまだ完全には解明されていないのです。

しかし、耳に関係あるのは確かで、サメには頭の左右に耳があるので、乗り物酔いをするのではないかと言われています。

実はサメは、狩りをするときは聴覚が重要らしく、魚が水中でもがくときの音などを聞き分けることができるみたいです。

このように動物には耳のように外からの刺激を受け取る感覚器官があるのですが、次は感覚器官のひとつである目のつくりを紹介したいと思います。

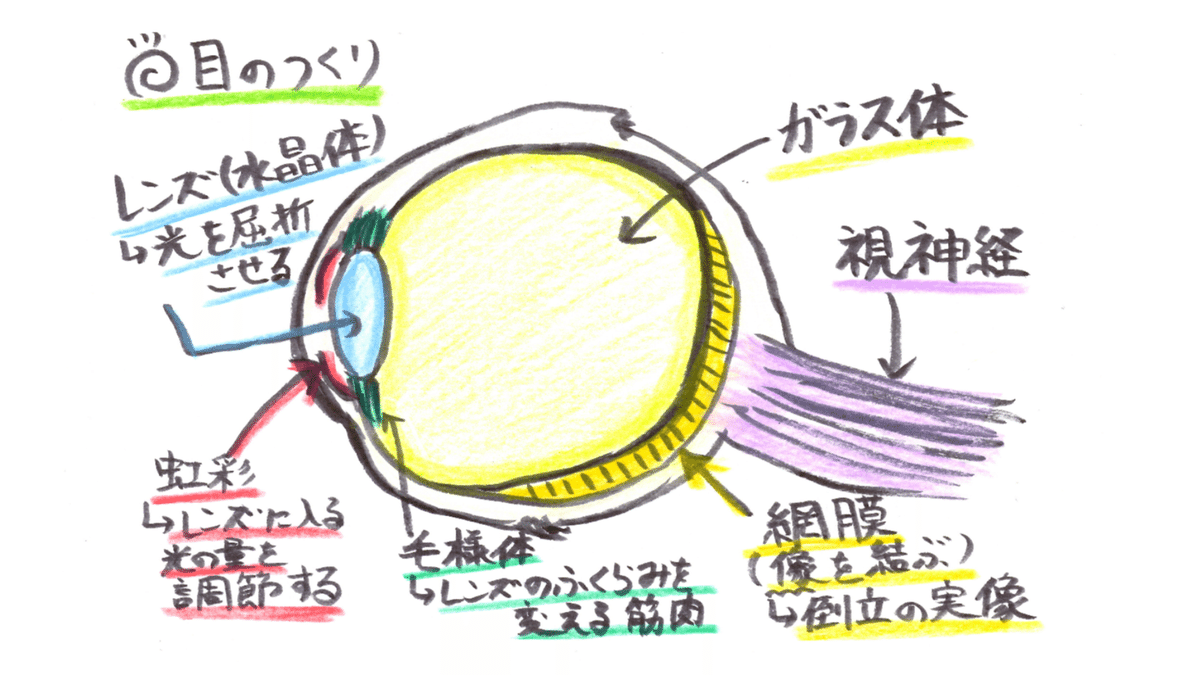

まず光は、レンズ(水晶体)に入ってきてきます。

このレンズは光を屈折させ、屈折した光はガラス体を通り網膜ということろで像をつくります。

このときレンズ(水晶体)は凸レンズになるので、網膜にできる像は倒立の実像になります。

そして、この網膜の刺激を視神経が受け取り、脳へ伝わります。

この他には、レンズに入る光の量を調節するところである光彩や、レンズのふくらみを変えてくれる毛様体があります。

耳や目を含めて感覚器官は5つあるのですが、その感覚器官で感じることができるものを五感と呼びます。

それが、

視覚

聴覚

触覚

味覚

嗅覚

の5つになります。

それぞれは神経と繋がっており、

視覚は視神経

聴覚は聴神経

味覚は舌神経

嗅覚は嗅神経

になります。

ちなみに触覚は皮膚にあり、皮膚は触覚以外にも、温覚、冷覚、痛覚などの刺激を感じ取ります。

(触覚に関しては今後違う記事で紹介したいと思います)

私たちの体は、外から様々な刺激を受けていることが分かりますね。

今回は、サメも船酔いするの?と感覚器官のしくみについて紹介しました。

この記事で少しでも科学について興味を持っていただけると嬉しく思います。