#12 問題は一旦、棚上げする - 解決志向アプローチ -

この記事では「解決志向アプローチ」の考え方について、一緒に学んでいきたいと思います。この考え方を身につけるには、3つの力が必要であり、前回は「自分の強みやリソースに気づき、それを活かす力」について、勝因分析がいかに重要であるかをみてきました。

今回は、3つ目の力である「望む状態を描き、到達するための道筋を考え出す力 (Goal Orientation)」について、まずは、「望む状態の描き方」を一緒に学んでいきたいと思います。

「何が原因なのか?」ではなく「何を望んでいるか?」

僕たちは、仕事に関することでも、メンタルに関することでも、何か問題を抱えているとき「何が原因なのか?」「どこに問題があるのか?」とよく考えます。一方、お腹が空いている人に対して「なぜお腹が空いているのか?」を問いただしても解決しないように、時として「原因追及」が「解決」に繋がらない場合もよくあります。(詳しくはこちらの記事をご覧ください!)

そんなときは「何が原因なのか?」よりも「何を望んでいるか?」「どうなりたいのか?」という未来志向の考えが解決の糸口に繋がることがあります。

問題を抱えて悩んでいる部下に対して「何が原因なの?」と伺うのと、「代わりにどうなりたいの?」と伺うのとでは、その後の会話の方向性が変わってくることは容易に想像できると思います。解決志向アプローチは、まさに後者の会話であり、望んでいる状態や解決した後の状態を明確にしていくことで解決の糸口を見つけていきます。

曖昧なイメージがスタート地点

とは言っても、問題を抱えているときに「何を望んでいるの?」「どうなりたいの?」と聞かれても、なかなか思い浮かばないですよね。望む未来が思いつかない。曖昧なイメージしか出てこない。自分のことなのに望む状態がわからないということ、よくあります。「解決構築」のプロセスは、ここからが本当の勝負です。

今度の週末に旅行に行くとしたら

1つ、例えで考えてみましょう。ところで、皆さん、「今度の連休に旅行に行こう」と思ったとき、どんなことを考えますか?

おそらく、こんなことを考えるんじゃないでしょうか?

どこに行こうかなあ?近場にしようかなあ?せっかくだから遠出して一泊しようかなあ?都心部というよりも自然が多いところに行きたいね〜、海よりも山やね。あ〜なんか空がパーって開けたところがいいなあ。山というよりも、なんか緑が多くて土地が開けたところがいいなあ。あ〜なんかそんなところで温泉に入れたら最高やね〜。

こんなことを考えながら、少しずつ行きたい場所が絞れていき、実際に調べてみて、いくつかの候補地の中から予算や移動などを考慮して、最終目的地を決めていくんじゃないでしょうか。(因みに、上記の結果、最終目的地は阿蘇草千里に決定)

望む状態を描いていくプロセスもまさにこのようなプロセスで、少しずつ自問自答しながら、望む未来の解像度を上げていきます。

問題を解決するために問題を棚上げにする

一方で、この望む未来を描くことを難しくさせるのが実際に目の前に横たわる「問題」です。この問題が重たければ重たいほど、望む未来を描こうとしても、現実に引っ張られてしまいます。望む未来を鮮明に描くことで解決の糸口が見えてくるはずなのに、目の前の問題に引っ張られてなかなかその望む未来の絵が描けなくなるときがよくあります。

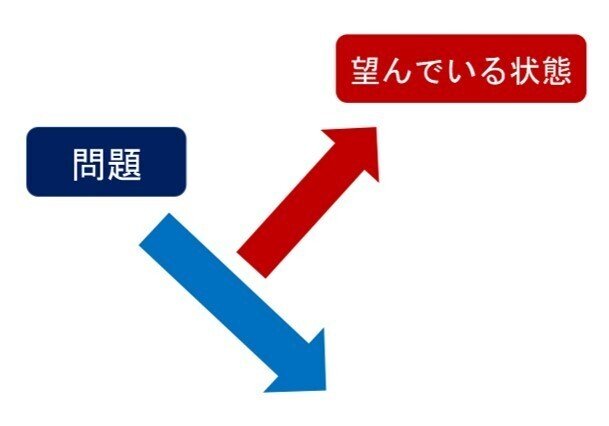

ですから、逆説的なんですが、問題を解決するためには、いっそのこと、問題を一旦、棚上げした方がいいんです。なぜなら、その問題の原因を追及していく延長線上に「解決した後の状態」は無く、問題の「原因」と「解決」は別次元に存在するからです。

下の図を見てください。僕らが明確にしたい景色は「問題が無くなったら、今とどんな違いが生まれるか?」という問いに対する回答です。問題の延長上にない望んでいる状態、これを明確にしたいんです。

「今とどんな違いが生まれるか?」を明確にする

というわけで、望んでいる状態を明確にするために、ぜひ問題を棚上げにして、以下の質問を自分自身に投げかけてみてください。

今、抱えている問題は何ですか?

それの何が問題なんですか?

その問題が無くなったら、今とどんな違いが生まれますか?

その違いが生まれたら、さらにどんな違いが生まれますか?

誰がその違いに気づきますか?

その人にはどんな影響がありますか?

今やっていないけど、そのときにしていることは何ですか?

他にはどんな違いがありますか?

どんなに些細なことでも、今との違いを明確にしていくプロセスを通して、モザイク画の望む未来が少しずつ明るみになっていくと思います。

その明るみになった絵を見たとき、自ずと解決の糸口が見えてくると思います。ぜひ、「問題が無くなったら、今とどんな違いが生まれるか?」問題の原因を追及しようとする前に、一度、ゆっくり考えてみてください。

ここでは「解決構築」のプロセスに必要な「望む状態の描き方」について、一緒に学んできました。次の記事では、望む状態に到達するための道筋を考え出すプロセスを一緒にみていきましょう。(つづく)

【参考文献】

De Jong, P. and Berg, I. K. (2012). Interviewing for Solutions. 4nd Edition, Brooks Cole, Pacific Grove, CA, 152.

Warner, R. E. (2013). Solution-focused interviewing: Applying positive psychology: A manual for practitioners. University of Toronto Press.