昔の ”新しい” 音楽

Old and New

それまでとは違った新しいことに対して、「新○○○」と名付けたりするのは、よくあることで、その時代の今を生きている人にとっては分かりやすいものです。

でも、この「新○○○」って呼び方は、けっこう罪なネーミングなんですよね。

「新○○○」と付けておきながら、数年経ったら、もう新しくはなかったりしますもんね。

それでも、そのまま「新○○○」が使われ続けることもあって... これも、また、よくあることなのです。

1例をあげると、フランス語で新しいものを意味する "ヌーヴォー(nouveau)"

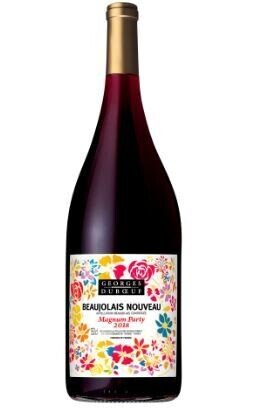

"ヌーヴォー" が付く名称と言えば「ボジョレー・ヌーヴォー」が、すぐに思い浮かびますね。

このワインは、ボジョレー地方で、その年に採れたブドウだけを使って造られる新しいワインのことなので、毎年、更新されています。

なので、「ボジョレー・ヌーヴォー」という言葉が、昔のことになっていくことはありません。

ところが、同じ "ヌーヴォー" が付く呼び方として「アール・ヌーヴォー」という言葉があります。

これは、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパを中心に起きた「新しい芸術」のムーブメントを意味する言葉です。

「アール・ヌーヴォー」は、花や植物などの有機的なモチーフを使った曲線的なデザインが特徴で、今、見ても素敵な感じなのですが、「新しい」というよりも、「ヴィンテージ感」の方が強いですよね。

また、「ヌーヴェルバーグ」(新しい波)という言葉もあります。

これは、1950年代末に始まったフランス映画におけるムーブメントを指す言葉です。

当時は、革新的なテーマ、手法を使って撮られたゴダールやトリュフォーの映画作品も、現代では、古典的な名作として語られていると思います。

「新しい」という言葉を使ってしまうと、時とともに昔の ”新しい” ものになっていくんですよね。

今回は、音楽について、そんな、過ぎてしまった「新しい」ものを、"note" していきたいと思います。

+ + + + + +

【 ニューウェーブ 】

new=新しい(英語)

まず、もっとも真正面から「ニュー」が付くものと言えば、やっぱり「 ニューウェーブ」かなって思いました。

1970年代後半から1980年代前半にかけて、イギリスから発信されたムーブメントなんですが、何から「ニュー」だったのかというと、セックス・ピストルズやザ・クラッシュなどによるパンク・ムーブメントからの "新しい波" だったのです。

私の大好きな2バンド、XTC、そしてアメリカではトーキングヘッズが、このニューウェーブ・ムーブメントの代表格なんですが、80年代に入ると、音楽性が変化していくとこも好きだったりします。

パンクには抵抗のある自分なのですが、ニューウェーブには魅かれるとこ多し!だったのです。

XTC「Life Begins At The Hop」

今、聴くと、すでに「ニュー」って感じではないんですけどね。

「 ニューウェーブ」は、一瞬だけで、後は細分化していくんです。

デュラン・デュランなんかの「ニュー・ロマンティクス」は、商業的にも成功していきますが、更に実験的になっていくグループや、商業ロック化を拒んで、マイナー路線をいくバンドもいたので、一瞬で終わる「 ニューウェーブ」は、ある意味、正しい使われ方だったような気がします。

同じころ、日本でも「ニュー」の付く名前が使われ始めます。

それが「ニューミュージック」です。

【 ニューミュージック 】

自分が音楽を聴き始めた頃、日本のいわゆるシンガーソングライターの方々の音楽は「ニューミュージック」と呼ばれていました。

当時は、あまり不思議に感じませんでしたが、何が「ニュー」だったのだろうと、今回、調べてみたのですが、けっこう曖昧な定義なんですよね。

レコード店とかに行くと、「ニューミュージック」のコーナーもあったので、何かしらの定義はあったのだろうと思います。

調べた中に、「ニューミュージック」誕生前夜に、フォークとロックの対立の構図があったので、「フォークでもなく、ロックでもない。」または「フォークでもあり、ロックでもある。」、そんな日本の音楽のことを「ニューミュージック」と総称していたのかな、って感じです。

その時代を経験していた自分の感じでは「ニューミュージック」といえば、中島みゆきさんや松任谷由実さん、そして、松山千春さん、オフコース、チューリップなんかが代表的なアーティストじゃないかと思います。

その中でも、「フォークでもなく、ロックでもない。」感がもっとも強かったのがユーミンこと松任谷由実さんなんですが、「ニューミュージック」から、更に進化していくのも一番早かった気がします。

荒井(松任谷)由実「海を見ていた午後」

この「ニュー」に近いと言葉としては「ネオ」がありますね。

この「ネオ」を冠する名称と言えば、「ネオ・アコ」こと、「ネオ・アコースティック」っていうムーブメントがありました。

【ネオ・アコースティック】

neo=新しい(ギリシャ語)

スタイルとしては、イギリスのパンク・ムーブメントの後の新しい流れの一つとして、アコースティック・サウンドを中心としたアーティストたちのムーブメントで、日本では「ネオ・アコースティック」と呼んでいたものです。(ギリシャ語と英語の合体語ですね。)

その後、日本でも80年代の後半から、フリッパーズ・ギターらのギターポップが渋谷系のうねりと共に一大ムーブメントになっていきました。

私も、「ネオ・アコ」大好きでした。

フリッパーズ・ギター「フレンズ・アゲイン」

さて、「 ニューウェーブ」や「ネオ・アコースティック」は、新しい音楽のムーブメント。フォークでもなく、ロックでもない音楽の総称として使われた「ニューミュージック」。

同じように「新しい」という意味を持ちつつも、ムーブメントに終わらず、一つのジャンルとして定着した音楽もあります。

それが「ボサノヴァ」です。

【ボサノヴァ】

nova=新しい(ポルトガル語)

ボサノヴァ(Bossa Nova)は、サンバなどと並ぶブラジル音楽のジャンルのひとつですが、サンバ音楽からの「新しい感じ」として、名づけられたものです。

始まりは1950年代の中期と言われていて、多分、最初はムーブメントだったと思うんですよね。

それが、ジャズやその他のラテン音楽なんかと結合していきながら、定義は曖昧でも、ナイロン弦のクラシックギターに穏やかな歌声のスタイルになっていったのは面白いところです。

セルジオ・メンデス&ブラジル66「マシュ・ケ・ナダ」

アストラッド・ジルベルト「カーニバルの朝」

そして、日本の「ボサノヴァ」といえば、この方、小野リサさん。

小野リサ「Antonio's Song」

「ボサノヴァ」って、洒落た感じや、くつろいだ雰囲気があって、日曜の午後とかに聴くと心地いいんですよね。

そう考えると、ジャンルやスタイルっていうよりも「雰囲気」が「ボサノヴァ」の神髄なのかもしれませんね。

+ + + + + + +

「新しい」という言葉を付けると、後々、古くなっていく危険性が伴うのですが、では、どんな言葉を使っていくのがベターなのでしょう。

これまで、「新しい」という感じを出す言葉として使われてきたのは

モダン(modern)=現代的な

コンテンポラリー(contemporary)=現代の、~と同時代の

ポスト(post)=地位、立場

「モダン」なんかは、当時は”現代的”を表す言葉だったのに、今では”近代的”みたいな感じです。

最近も使われる「ポスト」というのは、”今の○○の後、後任”みたいな意味で使われていて、これまでも「ポストパンク」みたいな感じで使われてきました。

音楽ではないですが、「ポスト・モダン」みたいな言い方もあって、じゃあ「ポスト・モダン」の後はなんて言えばいいのか混乱しちゃうんですよね。(ポスト「ポスト・モダン」?w)

なので、ムーブメント等に付ける名称には、時系的な言葉は使わない方がいいのではと思っています。

でも、どうしても何かしらを使いたい時は、「新」ではなく「シン」を使うのが、今は正しいと思います。

↑

結局、流行じゃん!

♪