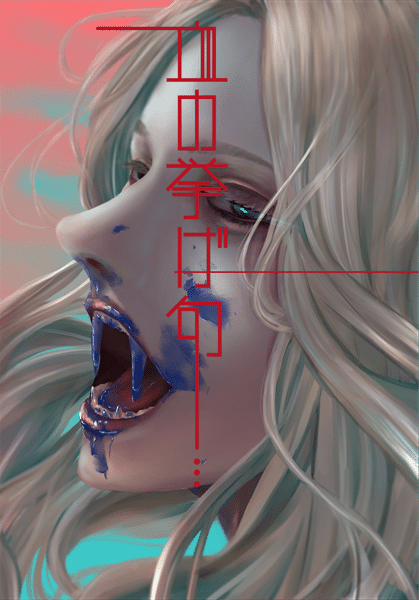

【既刊紹介3】血の挙げ句

小説サークル「時速8キロの小蝿」の既刊、その三冊目となる本書は「吸血鬼」をテーマとしています。

近世から現代まで愛され続ける題材である吸血鬼に対して、我々なりのアプローチで迫りました。

本書は第八回文学フリマ大阪(2020.9.6 開催)にて頒布されました。

以下に各収録作からの試し読みを掲載します。

また、既刊はすべてBoothにて書籍・電子の両形態でご購入いただけます。

黎明へ 糠

大地主のどら息子と放逸な吸血鬼の望ましからざる出逢い。

善き道を踏み外すまいと、飢えた少年。

ファンタジー世界の片隅で語られる、王道ボーイ・ミーツ・ヴァンパイア。

十五の初夏の日、ホラスンは橋のたもとの急斜面から滑落した。遠く湖に源を辿る小川が足元に流れていた。意識が明瞭となるにつれ、憤りが立ち昇ってくるのを感じた。土仕事もほどほどに休憩という名目で村外れを浮かれ歩いていた日のことであった。

カムシン――先ごろ頭角を表してきた水車小屋の息子――と過ごす時間が最近は多かった。カムシンにはお追従の若衆が数人おり、彼らは大概、年頃の不安をちょっとした民族主義ではぐらかそうとしていた。富者と年長者へのいかにもな敵対心を燻ぶらせた彼ら曰く、悪徳の水はいつも都市から流れ出す、ということらしい。

尤もカムシン自身は違った。彼はむしろ根拠不明の生得的な自信に基づき、あらゆる周囲に批判的態度を取る男だった。食事を共にすれば不味いと毒づき、ほんの僅かな他人の所作を論う。「どうしてそんなに訛りが酷いんだ?」というのがホラスンとの出会いに際した開口一番で、それが決め手だった。おそらく彼には一貫した思想も主義主張も必要無く、そこが奇妙に清々しく思えたのである。かくしてホラスンはカムシンとつるむようになったが、どうやら彼には友人という観念すら必要でないことがこのたび判明した。

この日、ベルラントの不義理について今更聞き及んだかのようにカムシンは糾弾を始めた。ある面では試していたのかもしれない。相手を攻撃すればどうなるのか、キルダームーア有数の大地主の息子、富と権力において数段うえの若造。結局、先に手を上げたのはホラスンの方だった。拳は下男を殴りつける時のように、しかし、カムシンには拳を避けてはならない契りはなかった。そして殴り返してはならない契りも。

果たせるかな、地主の息子を山肌から蹴落としてそれきりなど、たとえ過誤であろうとカムシンにはこれより遥かにひどい状況で苦痛を味わわせる必要がある、と考えたものの、とまれ、まずは山肌を這って登るか、大きく迂回しなければならない。何事もなく帰り遂せる見通しではなかった。ふと自分の腕を見て息を呑んだ。蒼白を通り越して蛋白石のように白がかっていた。

キルダームーアの地形はそれほど入り組んでいないにせよ、旅人でも狩人でもない素町人が道を外れた場合、見慣れた景色に戻ることは容易ではない。公路への目印となる印を刻まれた岩も見当たらぬ。橋の架かる高台は木々の合間から覗けるにも関わらず、そこへ至る隘路を誤れば、今いる場所すら見失うことは必至だった。

たたらを踏んでいるうちに陽は傾き、けして足元を保障されない暗がりがそこら中に広がり始めた。自分が困難な状況に置かれており、そこから抜け出す機会を失いつつあることにようやく気付き始めた。せめて火種でもあれば足元を確かめることくらいは出来るだろう。しかし、いったい誰が遭難することを見越して昼間から燭台を持ち歩くというのか。

父があの節くれだった手を差し伸べる可能性についてホラスンは考え、間もなく失笑に至った。お貴族の嫡男でもあるまいし、息子の夜遊びに額を波立たせることはあろうが、足跡を辿ってまで所在を確かめるような父親があって堪るものではない。それに万一、手の者を向かわせたとして、彼らが消息を掴むよりは夜の帳の落ちきるほうが余程早いものと思われた。

想像をいたずらに空転させながらホラスンは歩を進める。その実、もはや木陰にも足元にも注意を払ってはいない。宗教画じみた暗調の視野のあらゆる兆候をひとつひとつ検めていては、いっかなこの場を動けはしなかった。闇雲にでも歩かなければ、状況の好転するのぞみなど無いし、たとえ向こう見ずの代償を支払うことになるとしても、賽を振らずに肩を竦めるような態度はゆめゆめ避けるべきだった。

土の僅かな起伏に躓くたび、それは実際以上に観念的な意味をもって向こう見ずを諌めようとする。実際こそが問題である。風が鋭く木々の合間を鳴らして抜ければ、少年は行く手に獣を幻視した。だが、獣が想像裡から今にも飛び出してこないと誰が保証するのか。何かが足元を横切る気配がして、ホラスンは思わず膝崩れになった。幸いにも感触は土で、尻もちをついたまま意味もなくかぶりを振る。この時はじめて確かな恐怖を感じた。急速な脈動の早まりを感じながら、しかし相反して緩慢に、ああ、とかうう、とかいった間延びした声を漏らした。

そうして幾ばく泥み込んで、ふと思い当たる。足元を横切ったものが例えば栗鼠や兎の類として、もしも何かから逃げてきたとすれば。おぞ気がわだかまり、足元から心の臓へと上っていくのを感じた。半ば自棄になって立ち上がる。とうとう一帯の視野は単色に落ち、ホラスンは謗る相手を地上に失った。生活圏を離れた全き暗闇で両足の震えは心身のいずれに起因するものか。どちらかにのみ因んでいると考えられるのであれば、それは楽観主義を切らしてはいない証左であろう。暗闇に相対するは重心を下ろし、踵も爪先も地面から離さぬ摺り足の形振りで、何となれば腹這いでも構ってはいられぬ。父やアンブロウク、ましてやカムシンの目にとまれば屈辱は避けられないとしても。

また幾ばく、ひと所に立ち尽くす。だが絶望の為ではなく寧ろその逆に所以する。完全な暗闇のなかでも自然物と人工物の区別は付くものである。曲線であれ直線であれ、人の手の入ったものには独特のわざとらしさが生じるのか、ホラスンは目前の空間に確かな建造物の存在を感じ取っていた。間合いを詰め、恐る恐るに差し出した指先が木造を判別した時には、もはや安堵しきった溜息を吐き出していた。手探りで戸を確かめ、一も二もなく押し入った。これを野蛮の行いと詰らば詰れ、次に待っているのがどんな状況であるにせよ、これまでより悪くなるとは少年に到底考え難いものであった。

「誰か! 誰かいないか!」と吐き出すように、しかし能う限りは毅然とした印象を与えられる声音で叫んだ。小屋には外と変わらぬ充満した闇、張り詰めきってまんじりともせぬ闇、その奥に薄っすらと上り階段らしき手摺の陰影。

「誰もいないのか」と平生そうは漏れぬ独り言が口をついた。言葉からひどく遠ざかっていたので甲斐のない呟きすらも愛しく思われた。

小屋には見てとれる限り一切の家具が無かった。後ろ手に戸を閉め、背中を預けたままゆっくりと腰を下ろす。一枚板を敷き詰められた床は随分傷んでおり、ところどころが軋んでいる。あの上階へと上るには精神の跳躍が必要であり、その為にも今は身体を労る必要があった、というよりも既に限界である。

果たしてどれほど経ったか。茫洋とした思考に爛れきった時間のなか、今がまだ宵口かそれとも夜半か判然とする筈もなく、ただ宙空に投げたきりの視界に奇怪なものが映り込んだ。

何かが闇を掻き混ぜている!

ホラスンはいったい、幻視といえどもこれほど空想的なものは考えもしなかった。そうしている間にも天板のあたりの暗がりが揺動し続ける。視覚に意識の比重を寄せ、己が何に相対しているかを明らかにする必要があった。

喉元では無数の発話が絡まり、言葉の奇形児どもが涎まみれでこぼれ落ちた。小屋に入るまえ、これ以上に悪い状況にはなり得ないと考えていた。しかしながら、今や悪夢そのものに迷い込んだと見える。あれは明確に腕である。人間の肩から先、手指の端までの、父のような節張ったものではなく、職人仕事の黒檀のように滑らかな腕が天板から伸びていた。滑稽なまでに無音で、もし物理的に板を突き破ったならば、いかに疲労困憊の頭といえど聞き逃す道理はない。腕はなにか、計り知れぬ道理でもって宙空から伸び、奇妙になまめかしい緩慢さで前後運動を繰り返していた。

襟足や腋がひどく汗ばんでいる。一旦乾いたはずの全身が身震いとともに水気を帯び始めた。というよりも、小屋自体が異様な湿り気に満ちていた。知らぬ間に沼の淵まで歩いてきたかのようである。そうこう考えているうち、実際に小屋のなかが淡く霞むように明るみだした。あたかも薄明、しかし恐らくは月が出たのだ。木造りの細かな傷までもが微細な陰影をもってホラスンの視野に浮かび上がってきた。

腕は振り子のような所作を繰り返している。長い時間をかけて恐怖が心の臓から遠ざかっていき、この一種異様な状況も次第に輪郭を露わにしていった。腕のしなやかな屈曲に鋭い肘が巧みな緊張を与えている。あれは女か、さもなければ子供の腕だな、と目処をつけた。

「出ていけというのか?」と澱んだ恐れや焦りを体外へと絞り出すように言葉を投げ遣る。腕はホラスンの側に手の甲をむけ、あいも変わらず前後に揺れている。

「だが出ていくつもりはないぞ。ぼくはこの小屋に……迷い込んだのだ。再び出て行く当てなどない」と手前勝手に気を吐く。楽観主義ではなく、自棄が精神を危なげに支えていた。

すると、腕はゆっくりと動きを止めた。やおら所在なさげに指先を折りたたむ様子が暗闇でも見て取れる。あの腕は意思疎通ができるに違いない、とホラスンは瞬いた。

「おまえは化生か。だとしても、力なき化生だ。そうして態度にうったえるだけで、ぼくを手ずから追い払おうとしない! ……でも、それはいい。ぼくは再び日が昇るまで、ここで休みたいだけだ。どうかほんの数刻、この場を貸し与えはてくれないか」

弱き者はいちど打ち、のちに譲歩する。それが作男らに対する父のやり方だった。この窮地で教えが確かに身についていることを感じられた。

腕は音もなく天板へと消えていった。肉食の獣に追われた蛇の態度である。むろん勝利の余韻など無く、先方の次なる動向を見極める必要があった。目線を奥の上り階段に遣る。粗い設えの角ばった手摺。その先、間延びした月光の僅かに届く上階……

折しも視界の隅、もと腕の生え出ていた辺りから何かが落下した。ホラスンは威嚇と誰何を口内で絡ませながら声を上げた。何かというよりは人影、あの腕の主と考えるのが筋であろう。果たして、落下運動というものにすら所作の良し悪しがあるものか。緩やかな、しかし抜け目のない落下。着衣、おそらくは長衣か外套の類が大鴉の翼のようにはためいていた。

緩慢な落下に際して十分な分析を行えなかったのは、ホラスンが祭の夜の子供ですらしないような乱痴気騒ぎを演じていたからに他ならぬ。直ちに身をひねって小屋から出ようとしたが、状況がそれを許さなかった。足はもつれ、指が扉の取手を掴み損ねるままに頭を戸と床とで立て続けに打ち悶絶。予めどのような準備をしておけばこんな不躾を避けられたものであろうか。視野と思考がわれに返るにつれ、小屋の中ほどに佇む人影が若い女であるという確信が立ち上ってきた。見れば女は二股の手燭を携えており、その薄弱なともし火が小屋に薄っすらと影を伸ばしている。

女に関して瞬時に窺いとった様々な見立ては少年の中でどんな既知の輪郭をも帯びず個々に並び立っていた。迷宮じみたまめやかな刺繍の長衣が明白に貴人の意匠であることに対し、ぷっくりと隆起した華奢な鎖骨、また破廉恥にも膝骨を露わにした装いは春ひさぐ者どもの嬌笑的な匂いを否応無く漂わせている。にも関わらず歳の頃はひと回りも下か、顎元の曲線の稚いこと、波立たぬ静かな頬に金糸の髪が乱れ稲光、その奥からは月世界の瞳が暗闇ごと貫いていた。

「持て」と紅を引いた唇が微動する。声音は低く単調で、聞く者にどんな親しみをも惹起させることがない。座ったままの少年に手燭を差し出し、僅かに腰をかがめ、今度は言って聞かせるように一語一語を区切って囁いた。

「わたしには必要が無い。きみが持つのが道理だよ」

納得して肯きながら受け取りかける。ところが、道理というものがちっとも説かれていないか、またはあってはならぬ道理が敷衍されてはいないか。ホラスンはこの点について指摘しなければならなかった。

「いや。いいや! おまえにだって必要なはずだろう。必要ないと言うなら……おまえはなんだ。化生の類だというのか? ほんとうに? いまぼくの目の前にいる、こんなに頼りないお嬢さんが?」

女は途端に頬を生き生きとさせ、口元に手を当て微笑む。「つい先ほど、きみが見たものは何? もう忘れたの、それとも恐怖を紛らわす知恵かな。面白いなあ。いいから持て」と再三手燭を突き出してきて、最後は有無を言わさぬ眼差しである。

座り込んだまま両手で受け取れば慮外に重く、体の芯をとっさに正す。改めて自分がどんなに酷い顔をしているかについて思い当たり頬を緊張させた。目前の女は化生であることを暗に認めた。であれば、ホラスンの側にも少なからず考えがあった。まず拳に、そして全身に力を入れて立ち上がれば化生は容易く見下ろせた。

「仮に化生だとすれば、いったい何のともがらだ。湖精か? むせ返るような湿気だ。燭台の火すらも居心地悪くしている」 と言って燭台を胸の前にして炎越しに相手を見た。確かな灯りのもと、そのかんばせは全ての闇と光を吸い込むように美しい。あまりに美しいのである。この世の者が独占してよい美ではない。

問いかけに化生はふたたび、しかし今度は手で隠さず、つの形に歪ませた口元から歯を覗かせて笑った。上の歯が左右一本ずつ肉食獣の犬歯のように発達しており、その険峻な野蛮さは蒼白い芝眉にひどく不釣り合いに思われた。

しかし、もはや何であれ少年が胸のなかで固めた決意を覆すには至らぬ。想起されるのは戦地に在った頃の父の心境であった。死者を背負って戦場を這い渡り、友の遺命をみごと果たした父。自分にも天命の授かる日が来るとすれば、それは今以外に考えられぬ。燭台の寄越すふたえ影法師の揺らめきは、決意を蛮力として全身へと巡らせた。

「去れ、化生よ!」

ホラスンはその場で振りかぶり、渾身の力――橋の上の死闘でこれだけの力を出せていればきっとこんな目に遭うこともなかったろうに――で手燭の尻側を向けて打ちかかった。ねらいは頭部で見通しが正しければ化生は頭を陥没させて崩れ落ちる筈である。

果たして、得られた結果はまったくの見当違いだった。ほんの十と少しの少女を象った化生は片手で手燭を受けとめ、いっかな身動ぎもしない。傍目にはホラスンが手燭をもとの持ち主に返しただけのように映るだろう。秋前にだけ顔を出す狡賢い農奴くずれだってこんな裏切り方はすまい。

「アッハッハ……短命種。刹那的だあ」

人が喜色を示すために上げる類の声音である。枯れ根を引き抜く他愛なさで手燭が取り上げられるに伴い、自棄、楽観主義、英雄願望、それらの全て毟り取られていく擦過音を聞いた。ホラスンはその場に崩折れ、せめて両手でわが身を守ろうとあがいた。

取るべき手段を誤ったのである。化生の力を見積もり損ねた。虚仮威しと侮り、拙速に手を上げるべきではなかった。そして、数瞬後には実直な報復が為されることは愚者であっても想像に難くない。室内の湿気はいや増し、額に張り付いた髪が目に入り込んでいた。涙のわけをそこに託けるのが末期の念慮となるならば、これほどの弱者もそうはいまい。

suicide trip ゐづみ

人間との共存を選んだ結果、緋人として蔑まれ、階層化される者達。

構造こそ社会派、けれども貫くのは青々とした一人称の激情。

かつてのスター選手が、まるで大罪人かのようだった。

午後九時を過ぎていた。喧騒に満たされた、決して広くはない居酒屋の隅に置かれた古いテレビは、夜の報道番組を映していた。メインキャスターとスポーツキャスターが沈鬱な面持ちを突き合わせて、此度の事件がどれほど球界に影響を与えるのだろうかと、言葉を交わしている。

画面右上には、扇動的な仰々しい字体でニュースの見出しが綴られている。曰く『真田誠人氏、緋人発覚! ~血塗られた戦歴~』。ゴシップ誌のような安っぽいフレーズに、呆れを通り越して憐れみを感じる。

発覚の端緒は自宅のトレーニングルームで見つかった血液透析器であった。真田選手の自宅を訪問し、取材を行っていた雑誌記者がそれを発見した。彼は当初、自宅を訪れる緋人の友人のために使用するものなのだと弁明した。彼の交友関係は広く、リーグを跨いで友人を招待し、自宅でホームパーティーをよく開催していた。スカーレットリーグにも友人はいて、彼らを招いた際に酒宴を楽しむために必須であったのだという。冷蔵庫の中から見つかった大量の人工血液も同様であると言い張り、暫しの間はその一点張りで追及を逃れていた。

しかし、何者かがリークした一枚の写真が、人々の疑惑を確信へと変えてしまった。ほかならぬ、真田選手自身が人工血液を摂取している様を切り取った写真が、どこからともなく週刊誌に送り込まれてきたのだ。口元を赤々と濡らしたスター選手の奇態を、各紙は大々的に報じた。

「友人を真似てみた」「冗談でやっただけだ」。もはや言い訳が通じるわけもなく、罪状は確定した。真田誠人は、緋人でありながらそれを偽り、常人としてマウンドに立っていたのだ、と。

「ここで、彼の過去のプレーを振り返ってみましょう」

メインキャスターの言葉の後、真田選手の好プレーのダイジェスト映像が流れだした。歓声と熱狂。彼がボールを宙高く打ち上げる度、万雷の拍手がスタジアムを覆った。この映像は最早マウンドに立つことを許されなくなったかつての英雄を悼むもの、ではなかった。

「今のバッティングを見てください。あの体勢から繰り出された打球がスタンドに到達するなんてのは常人ではありえない。これはちょうど1年ほど前の試合ですが、当時から疑惑の声は上がっていたんです。つまり、緋人であったとすればつじつまが合うと。彼は、その野球人生のすべてで以って我々ファンを騙していたんですよ。これは明確な、球界に対する侮辱です!」

コメンテーター席に座る評論家の男が、憤懣やるかたないといった様子で真田選手を非難する。一年も前のプレーに対して、当時から疑惑があったなどと、よくもまぁそんな恥知らずなコメントができたものだ。

番組はその後も真田選手のプレーを流し続け、その戦歴を片っ端から論い、すべては緋人の力が為したことなのだと断定していく。

(血塗られた戦歴とはよく言ったものだ。彼の名誉に、今まさに泥を塗りたくっているのはお前たちだろうが……)

甚だ不愉快であった。

正視に堪えぬと、テレビから目を逸らした直後、背後から騒音が轟いた。振り返ると、座っていた人間が椅子と共に倒れ、卓上にあった皿やジョッキが幾つか落下し割れていた。

倒れたのはスーツ姿の若い男で、痙攣しながら、血走った目で天を仰いでいる。皿に盛られていた人工血液が飛び散り、彼のワイシャツを赤黒く染めている。口角からも血液が漏れており、大量に喀血した後のような惨状であった。

卓を囲んでいた、同じくスーツ姿の数人の男が、手を叩きながらゲラゲラと笑っている。彼の隣に座っていた若い女性だけが、泡を食ったような表情で彼の容態を気にしている。

「おいおい新人君! 大丈夫か~? そんくらいでヘバんなって、なぁ」

上司と思しき、四十代半ばの男が露悪的な表情を浮かべて、倒れた若い男に罵声を投げかける。そいつの差し金であることは誰の目にも明らかだった。

それは、ニンニクに含まれるアリシンという臭気成分を緋人が摂取した時に現れるショック症状だった。彼が飲んでいた人工血液に、あの卓にいる者がニンニクエキスを垂らしたのだろう。

彼は耐えきれなくなって吐瀉物を地面にぶちまける。固形物を含まない、赤黒い粘液だ。

会社の飲み会と思しき十人ほどの集まりで、倒れた彼以外の全員の前にアルコール飲料が注がれている。彼はあの席で唯一の緋人なのだろう。彼の隣の女性社員以外全員が、下卑た笑いを浮かべながら、痙攣し、今にも失神しそうな彼の様子を愉しんでいる。彼を慮るようにしている女性社員ですら、血濡れの彼が気色悪いのか、手を差し伸べることもせずに唯々狼狽えている。

「だ、大丈夫ですかお客さん……」

騒ぎが耳に入ったのか、厨房から若い店員が恐る恐るやってきた。昏倒した彼の様子を見て、慌てて肩を貸す。連れ添うように店の端まで誘い、椅子を三つほど並べてそこに横たわるよう促す。彼の歩いた後には、まるで負傷者の足跡のように、滴った血液が軌跡として残っていた。店内にいる他の客は、その血の跡に汚らわし気な視線を送り、鼻や口を塞いで不快感を露骨に表している。

彼が横になったのを確認し、店員はバケツとぞうきんを持って床の掃除を始めた。もともと血液を掃除するためのものなのだろう、どす黒く変色したぞうきんが飛び散った血と吐瀉物を含んでいく。拭いては絞り、拭いては絞りを繰り返し、バケツの底にはヘドロじみた液体が沈殿していった。

その後、箒と塵取りで散らばった食器を片付け「失礼しました」と一言添えて、店員は厨房の方へと戻っていく。

(どうしてお前が謝るんだ)

店を散らかした者に対して店員が謝る義理は無い。そして当然、昏倒した彼にも非はない。すべては、幼稚な嗜虐心を緋人で発散しているあの“異”常人達の仕業だ。社員が倒れたというのに、奴らは平然とした顔で宴会を続けている。さも、つまらない余興が終わった後だとでも言わんばかりに、酒を飲み、卑賤な話題にかまけている。

「おい! そんなもんこっちの厨房に持ってくんじゃねぇよ!」

「あ、す、すみません……」

今度は怒号が響いた。

店員が捌けていった厨房から荒々しい恫喝が響き、店内は一瞬、水を打ったような静寂に包まれる。

直後、厨房とホールを仕切る暖簾が甲高い音をたてて跳ね上がり、先ほどの店員が弾かれるように転げ出てきた。床に躓き、顔を地面に強かに打ちつける。

彼が持っていたバケツが宙を舞い、吐瀉物と人工血液が混ざった汚物が店内にぶちまけられる。

「きゃあぁー!」

悲鳴が上がる。大勢の客が立ち上がり、倒れた店員から慌てて距離をとる。中には涙を流しながら、店を駆け出る者もいる。

「てめぇ! 何やってんだ」

厨房から現れた割烹着姿の中年男性が、倒れた店員の背中を踏みつける。

「血飲み野郎が! 同類の失敗ぐらい同類で処理しろってんだ! このっ、このっ! すぐに片付けろってんだ!」

何度も何度も踏みつけて、その度に店員が「すみません、すみません」と繰り返す。

掌を付いて立ち上がろうとしても、再びその背中を踏みつけられて、地べたに這いつくばる。突如始まった嗜虐ショーに、先ほどのサラリーマンたちがまたも哄笑を上げる。ほかの客は目を逸らすか、「飯が不味くなるだろうが!」と怒鳴るか、もしくは全くの無関心を決め込むか。

阿鼻叫喚。誰一人として倒れた彼や這いつくばる店員を思いやるものはおらず、異常人共の醜態は、いや増すばかりであった。

(なぜ抵抗しないんだ)

その気になれば、あんな足は払いのけて立ち上がれるはずだ。

(なぜ反撃しないんだ)

お前が満身の力を込めてその男の顔に拳を叩きこめば、頭蓋骨を粉砕し、薄汚い血と脳漿でこの店を染め上げることができるだろう。

(なぜ弱者を気取るんだ)

緋人という名前にその身を縛られているのか。異常人共の設けた枠組みに囚われて身動きができないのか。どうしてそこまで愚かなのだ。

殺せ。その喉笛に喰らい付け。鮮血を啜り、ししむらを貪り、臓物を咬み千切れ。嫌悪や憐憫ではなく、畏怖と絶望でこの場を支配して見せろ。

お前たちはヴァンパイアだ。支配し、君臨して然るべき存在なのだ。阿るな。諂うな。脆弱な異常人の優越を決して許すな。

しかし呪詛は届かず、緋人の店員は涙を流しながら這いつくばり続ける。

ひとしきり彼を痛めつけた後、割烹着の男は厨房に戻り、店員は涙と鼻水塗れの顔のまま、再び床の掃除を始める。情けなく、惨めに、膝をついてぞうきんを地面に押さえつける。

「きたねぇんだよ!」「早く拭け!」「こんなとこで飯が食えるか馬鹿野郎!」罵声を浴びせられ続けても、ただひたすらに「すみません、すみません」と繰り返す。

この世界は、あまりに歪だ。

あのサラリーマンや厨房の男は、世界の歪みだ。本来あるべき姿を、あいつらは捻じ曲げている。

体内を奔る血液が叫ぶ。殺せ。殺せ。殺せ。

立ち上がり、乱痴気を晒すサラリーマンたちに歩み寄る。その途中、惨めに泣きじゃくる店員の傍らを通り過ぎる際に、ただ一言「焼き付けろ」とだけ伝える。

醜く笑う男の頭蓋を掴み、骨を握り砕きながら机にそれを叩きつけた。

*

家を出て、ギラギラと照り付ける日差しを浴びて、(あぁ、眠いなぁ……)と思った。IC定期をタッチして改札を抜けたその瞬間に死にたくなった。

日光が希死念慮を加速させるというのはよく聞く話だが、夜勤帯であったならそんなことは思わなかったのだろうか。一度死にたいと思ってしまうと、自分は以前からずっとそう思い続けていて、今しがたそのことを自覚したのだという気しかしなくなってくる。それとも、眠気によって意識が朦朧としているせいで、底に沈んでいたはずの「死にたい」が浮上してきたのだから、これが夜であったなら自覚することもなかったのだろうか。でもそれだと、昼間はずっと死にたいと思っていることにならないか。そういや、思っていたか。

厳密にいうと、死にたいというより、生きたくないという感じだ。

改札をくぐるという行為が何かの切り替え動作だったかのように、不意に、唐突に、ふっと、そう思ってしまった。

最寄り駅は、始発駅の次に停車するところなので、通勤の時間帯でも着席することができる。いつものように、座りながら二十八分間電車に揺られている間、ぼんやりと浮かんだ想念が頭の裏にこびりついて離れなくなった。死にたくはなったけど、具体的にどうすればいいかわからない。

試しにスマホで「自殺 方法」で検索すると、一番上に厚生労働省の相談窓口の電話番号が表示された。それからWikipedia、続けて自治体の自殺防止ページがいくつも出てきた。他にも、自殺を思いとどまらせようとするブログ記事や、精神科のホームページなんかが並んでいる。諭されているみたいで、気まずい。

出来心で「死のうかな」と呟いただけで、血相を変えながら「早まるな! 思いとどまるんだ! 生きていればいいことある!」って熱弁を振るわれているような気分になって、温度差にさめざめとしてくる。こちらとしては、そこまで深刻になっているわけではないのに。当然、検索エンジンにそんな情緒は無いから、思い込みでしかないけれど。

しばらくブラウジングを続けていると、「完全自殺ガイド」なるサイトを発見した。開いてみると、真黒な背景に白抜きのテキストだけが表示される簡素なつくりのホームページが表示された。ページのトップには巨大なフォントで「当サイトに自殺を助長する意図はありません」というあからさまなエクスキューズが書かれていた。曰く「自殺の方法を知ることによって、死を身近に感じ、翻って生に向き合うきっかけにしてほしい」とかなんとか。いまいち、何が言いたいのかよくわからない。

そのままスクロールすると、「首吊り」「服毒」「入水」といった各種自殺方法についてのページがリンクされている。その傍らには、アフィリエイト広告として書籍版「完全自殺ガイド」の通販ページも表示されている。書籍化もされているのか。

そのままページを読み進めていくと、あった。「緋人向自殺方法」。

ちょうどそのタイミングで、電車は職場の最寄り駅に到着した。

まぁ、とりあえずこんなものか。

なにも本当に死ぬつもりだったわけじゃない。

ただ悲壮感に酔いしれたかっただけだ。自分はこんなことを調べてしまうほど追い詰められているんですっていう、自分を俯瞰する自分に対してのアピール。自己憐憫。

このままいつも通り出勤して、いつも通り嫌な仕事をして、いつも通り帰りしなに「死にたい」と呟く。そのつもりだ。そのつもりだった。

なのに、腰が持ち上がらない。尻が座席に縫い付けられたみたいに動かない。

扉が開いて、乗客がぞろぞろと下りていく様を見送って、動悸が激しくなる。

『扉が閉まります。ご注意ください』アナウンスが聞こえる。今駆けだせばまだ出られる。しかし、脚まで強張って微動だにしない。

閉扉のアラート音が鳴って、冷や汗が浮いて、扉がしまって、僕は信じられないような気持ちで目を見開き、電車が走りだしてから、全身の力が抜け落ちた。

自分の身に一体何が起こったのだろう。次の駅で引き返せば出勤時間には間に合うだろうか。かもしれないが、始業ギリギリとなればまた叱責されてしまう。日勤だからどうせ寝坊したんだろう。これだから緋人は。お前はもう夜勤帯以外出てくるな。上司から浴びせられる偏見塗れの罵言は容易に想像がつく。

既に憂鬱が幾重にものしかかってきている。行きたくない。生きたくない。

職場の最寄り駅から離れるほどに、心臓は落ち着きを取り戻し始め、強張っていた全身も弛緩する。恐らく今はもう立ち上がれるだろう。

ふと、どこか澄んだような、晴れやかな想いがやってきた。

もう、いいのではないか。

触れンドシップ マリアチキン

日々の些細な違和感。献血。手袋の山。赤い服を着た人。

吸血鬼は余人に悟られず浸透する。

◯

用事があるのは何階だったか、ふとわからなくなってビルを見上げた。目的の階の窓には「献」「血」「ル」「ー」「ム」と一字ずつ貼り紙がしてあるはず。四階だな、と思い出すのと同時に「献」の後ろに人が立っていることに気づいた。

赤いパーカーを着ていて、この季節に出歩くには寒そうだ。後ろに撫で付けている髮は背中まであるんじゃないか。窓越しで、距離も少しあり、性別はよくわからない。

そうやって細かく観察してから、自分がその人物に見入っていることに気づいた。見ていたのがバレないかと少し焦ったが、相手はじっと目線を動かしていない。その目線の先を追って、私は後ろの空を振り向いてみた。今日は快晴で、必死で探さなければ雲が見当たらないほどだった。

真っ白な点があった。空の青色から非常に浮いている。輪郭はぼやけていて、とくにまぶしくもない。手を伸ばして指先の大きさと比べてみると、その半分くらいの大きさだった。ビルを背にしているから、あれは北の空にある。だから太陽じゃない。飛行機か何かにしては機体がまったく見えない。

窓の人物はあれを見ていたのだろうか。そう思って、またしばらく眺めてしまう。

「こんにちは」

声はすぐ近くから聞こえた。さすがにたじろいだが、叫ばずには済んだ。声のする方へ顔を向け直すと、小柄なおばさんが三十センチほどしか離れてないところに立っていた。頭は私の方を向いているが、すこしうつむいている。

私はひとまず挨拶を返し、謝ってビルの入り口から退いた。すると、おばさんはその分だけ距離を詰めてきた。なんで。

いまは私の手番かもしれないが、取るべき行動がわからない。十秒以上経ってようやく「あの、何か用ですか」と聞くことができた。数秒後、相手がはじめて私の顔を見上げてくる。私の質問に対するリアクションとしてではなく、おばさんのプライベートなタイミングだと感じる。真顔だったのが急に親しさのある笑顔になり、会釈をしてビルの中へ入っていった。エレベーターへ向かうおばさんを、外からなんとなく見送ってしまう。

奇妙な間を持つおばさんだった。

はっとして、空にもう一度目を向ける。さっきあれほど目立っていた白い点が今は見つからない。見上げたまま振り向くと、窓の人物もいなくなっている。あの人は点がなくなる過程を見届けて去ったのだろうか。

様々なものからいっぺんに取り残された感覚がする。ここにきた目的を忘れてしばらく立ち尽くしてしまった。

◯

この献血ルームは曜日ごとに特典があって、今日はハンドマッサージを受けられる。そしてマッサージ中の施術師は相手との会話から逃れられない。

「そのおばさん、いま待合室にいるんですよ」

小さめの会議室風の部屋で、椅子に座った私は右手を差し出している。

「ふーん」

長机を挟んで向かい側の、私の手を指圧してくれている施術師さんから出てきた言葉はそれだけだった。「これくらいしか言えることはない」という空気を感じる。

マッサージをしてもらいながら、モヤモヤするものを聞いてもらえる時点で不満は持ち得ない。こんな話を雑談の範疇に収めて、嫌がらずに聞いてくれる人材は貴重だと思う。定期的に献血をしに来る甲斐がある。

「さっき言った窓の人、先生は見てませんか」

献血ルームのボランティアの施術師を先生と呼んでいいのかはあまりピンときてないけど、物言いがないのでそう呼び続けている。

「見てないね。こっちの部屋では」

ここは献血ルームの待合室からドアを一枚隔てており、さっき外から見た窓は待合室に面している。

先生は、自分の指と私の指をかみ合わせるようにして挟んで、一本ずつ引っ張るやつをしてくれている。

「今日来たのは、きみが初めてだけどねえ」

そういえば待合室には私とそのおばさんしか居なかった。ただ、それよりも先に来ていて、特典を断って献血を終えたあとに帰ったのかもしれない。

「みんなマッサージに興味ないんですかね」

「おい、ヘビーユーザー」

思ったよりも低い声だった。片手を明け渡していることが重大な意味を持ち始めた、という気持ちがよぎったが、別に腕を極められたりはしなかった。大人だからね。

湿度のない笑い声と謝りでお茶を濁しながら、「でも」と思う。私はエレベーターを使ってこの階まで来たが、一階に降りてきたとき中には誰も乗っていなかった。健康志向でエレベーターを使わない人なのか。献血に来る人のイメージにマッチしなくはない。あるいは、まだビルの中にいるかもしれない。

「ここ以外のフロアって、なにが入ってましたかね」

「皮膚科の病院と法律事務所、空室もあると思うけど。あと一階にコンビニがあるね」

ほかはわからない、とマッサージ用のオイルを私の腕から拭きとりながら、丁寧に教えてくれる。

外から見た、窓の人物の服装を思い出す。あの格好で医療事務員か会社員だったらなかなか風通しがいい職場だ。やっぱり献血に来ていた人なのか。

「その子さがすの?」

不意に先生の顔が上がる。はっとして相手を見ると目が合った。ただ見ただけで他の意図はないというフラットな視線だったが、私は一瞬ことばに詰まる。先生の手は止まっていない。

「別に、変だなと思って」

「あっそう」

目線が下がる。

「たしかに変だね~」

先生がそう言う間にオイルを拭き終わり、タオルを畳んだ。

「はい、おつかれさま」

会話を締めくくる、そして嫌味のない声色だった。もう話せることはない。

「ありがとうございました」

話を聞いてくれて、の意味も入っている。

接客用の笑顔を水で薄めたようなそれをしている先生に見送られて、席を立って待合室へのドアに向かう。ドア横の壁には丸椅子が四つ並んでいる。いまは誰も座っていない。ドアをくぐると待合室があり、長椅子が四脚並べられている。

いま通ったドアのある壁側から数えて二列目に、さっきのおばさんが座っている。施設に備え付けられた雑誌を膝の上に置いて読んでいた。おばさんより前側へ行く気にはなれず、一つ手前側の長椅子へなるべく静かに座る。おばさんを視界のはしで見る。この人も特典を希望しなかったのか。

「淡路さーん、どうぞ」

来すぎているせいかスタッフの人に名前で呼ばれている。献血ルームってそういう施設だっけ。

私は返事をして立ち上がる。スタッフのところへ行くまでにおばさんの視界を横切るとき、名前を知られたな、という気持ちが心をかすめた。

◯

「夢の話だけど」という前置きで、酒田が話しはじめる。私は文句を言わずに聞く。

ちょうどここのようなファミレスのテーブル席で、女性と向かい合って座っていた。自分との関係や、どういう状況なのかは一切わからない。会話はなく、自分は相手の顔を、その女性は机の下を見ている。

彼女は真剣さと困惑を宿した表情をしている。目尻や垂れ下がったまぶたなど、彼女の目元には皺が多く、しかし周りの肌は張っていて年齢の見当がつかなかった。

やがて彼女は机の下から手を出して、自分に向けて差し出してきた。手の動きに合わせて、彼女の視線が机の上に、自分の視界が彼女の手元に、それぞれ移動する。

彼女はトレーディングカードゲームで使うようなカードを一枚持っていた。イメージイラストとテキストが印刷されている。初期のシンプルなデザインの、マジック:ザ・ギャザリングか遊戯王だ、という印象を持った。彼女は、カードのなるべく隅のほうを人差し指と親指で挟んで持っている。なるべくカードの全面が見えるようにしたんじゃないかと思われた。

差し出されてるカードのこちら側、つまり上辺にはタイトルのような文があり、「きもちわるいやつ」と完全な口語で書かれていた。その下のイラストは、人の伸ばした右手を甲を上側にして描いたものだった。指先から手首の下あたりまで、左上から右下へ斜めに配置されている。変わった形の、それこそカードゲームアニメのキャラクターが付けるようなリストバンドを付けている。その手の甲の真ん中と手首との間あたりにイボがある。イボの側面に陰ができていて、その出っ張り具合がわかる。小さなものじゃない。

テキストの欄には「さわるととても気持ちがいい。どんどん増える。」と記載されている。視点はカードから移らず、そのテキストを何度も読み返した。

ここで気になったことがあって、と彼は言う。その女性や机などは白黒なのに、そのカードだけが色付きだったらしい。黒枠に茶色地で、テキスト部分は白地で文字は黒。手のイラストの背景は、黒と濃い紫色で不安な感情を煽るようなグラデーションを作っていた。

やがて「受け取ってくれますか」という細い声が、正面から聞こえた。彼女を見返すと、その顔はやはり手元のカードを向いていた。だが自分に言われたのはわかった。

夢の中の彼はあごを一度引いた。すると彼女はカードを机の上に置いたあと、なんとも言えない「じゃあそういうことで」みたいな雰囲気を漂わせて、席を立った。洋画の字幕みたいなセリフだ、と彼は思ったそうだ。

◯

「じゃあそういうことで、って」

私の感想を聞いて、彼は口の中で「ふふふ」と笑った。

「そういう雰囲気だなって、夢の中の俺は思ったんだよ」

机の上のコップを彼は右手で取ってストローに口を付ける。中身はオレンジジュースで、席に着く前にドリンクバーから汲んできていたものだ。

ふとその右手に目をとられる。角度のせいでよく見えず、つい首を傾けたところ、彼に気付かれた。すると彼はほほ笑みながら、ジャケットの袖をまくって、両手を差し出してみせてくれる。手の甲から手首まで、両手とも変わったところのない普通の肌だった。まあ当然だ。

「そのカードね、カードショップに行って聞いてみたけど、店員さんも知らんみたいだった」

「行ったんだ」

行って、聞いたんだ。

「実在したらおもしろいだろ」

だとしてもよ。

「それで、印刷所に発注しようと思って。イラストレーターにはもう依頼したんだ」

「え?」

「実在したらおもしろいだろって」

好きにしろもう。私はほぼ直角の背もたれに寄りかかる。

彼はこういう抽象的な話をする間柄の友人で、私はもっぱら聞き役をしている。怪談好きの彼にはそういう話を毎度聞かされており、私は非常に都合のいい相手だろうと思う。

「他にもあったんだけどな、忘れちゃった。オムニバスみたいな夢だった。嫌なエッセンスのバリューパック」

「うれしそうに話すね」

素直な感想。

自覚がなかったのか、彼は照れ笑いのような表情を浮かべる。その顔にではなく「嫌な夢だったことをうれしそうに話している」と指摘された結果として照れが出るという、その構造に気持ち悪さを覚える。

「いやな夢よく見るんだ」

「そうそう、工夫したからな」

掘り下げて聞かないわけにはいかないキーワードだった。

「工夫って?」

「家具屋を何件もまわって、わるい寝具を探したんだよ」

「……」

「メーカーは良いと思って作ってても、人それぞれ合わないものはあるだろ。布団の固さとか枕の高さとか。自分にとってちょうど嫌なつくりのものを選ぶんだ」

返事がないのも無視して説明してくれる。彼が話す間、私は「自分にとっての幸せは自分で決めるもの」という架空の名言の発言主のことを考えていた。

「程々にしときなよ」

差し込むようにそう伝えた。ただ決めるのは彼だった。

睡眠の質を下げることが健康にどう影響をするかを、彼は常識で知っているはずだった。健康と悪夢をはかりにかけた上で後者を選んでいることになる。彼は悪夢を見たいと本当に思っていて、そのために身銭を切って寝苦しい環境を整えている。気持ち悪い。

「淡路は何か不思議な体験したことないのかよ」

私にも水を向けてきた。いつもはないと答えているが、今回は思い浮かんだものがあった。

「この前、献血に行ったんだけど」

施術師の先生にした話をそのまま聞かせた。彼は黙って聞いているが、その表情が見慣れないものに変わっていた。何だ、どんな感情だと思いつつ話していたが、終わるころになってわかった。これは『聞く態度』だ、真面目な表情だ。

「そのあとさ、ビルの中さがした?」

彼を見返すと、細い目に期待が宿っていた。場所を聞かないことを意外に感じたが、要所要所に献血ルームがあるほど私の住む地域は都会じゃないから、すぐ特定できるだろう。

してないと答えると、彼は「えー!」という顔をする。やめろ。

「まあ素人じゃそんなもんか」

じゃあお前は何なんだよ。

彼はグラスを持たずにストローだけつまんで口にくわえた。

「でもレアだなあ。淡路からそういう話きけるの」

「酒田みたいにアンテナ張ってないからな」

「これを機に張ってみたら」

「入水するくらい嫌だ」

「はじめて聞く断り方」

含み笑いをしながら、さっきと同じようにしてジュースをもう一口飲む。何度も口をつける割にはあまり減っておらず、とても大事に飲んでいるようだ。ドリンクバーなのに。

話すことはあまりないものの、彼との会話はなぜか長引く傾向にある。線香花火の最後がずっと続くような感じがする。

「宴もたけなわといったところですが、お開きにしましょうか」

そしていつも魚の頭を落とすような終わり方になる。

「そうだね」

「いや今日はおもしろい話が聞けてよかった。ここはおごるからまた聞いてください」

一息に言いながら机に千円札を置き、彼が席を立つ。流れるようだ。グラスにジュースがまだ少し残っていて、じゃあ最初になみなみと注ぐなと思う。

「こちらこそ、充実した時間を過ごせました」

おごられるのを断る理由はないし、適当な挨拶をして彼を見送る。彼は笑顔で手を振っており、こちらも振り返す。なんだこの関係性は。

彼のグラスはそのままにして、冷めたカフェオレの残りを飲む。

カップの取っ手を持つ右手。飲み終える前にカップを置いて、右手を裏返す。その甲を左手でさすってみる。何もない。ないことを確認したものの安心は獲得できず、少しの不安だけが残る。やりきれない手を振りかざして、季節限定のスイーツのメニューをつかみ取った。

◯

ふとヒステリックな感情がよぎって、酒田に聞いたことがある。なぜ怪談を聞きたがり、聞かせたがるんだ。何がお前を駆り立てるんだ。この時間は何だ。こういう気持ちを押さえながら、怪談を聞いたり聞かせたりすることの理由だけを、口汚くならないようにたずねた。

酒田はきょとんとした目をして、私から視線をずらす。考えているのか無視しているのかわからない間が続く。はっきり罵るくらいの声でもよかったかもしれないな、という気持ちになっていると、酒田が返事らしきものを口にした。

「こういう話するとなあ、ベンチャーの社長のインタビュー記事みたいになるから、あんまり言いたくないんだよな」

「なるの」

どういう理屈でそうなるのか、よっぽど聞き返したかったが、すると質問が増えて話がごたつくから抑える。

「あれってなんで『ろくろ回し』って言うんだろ。『岩石持ち』でもいいのにな」

以上になります。

紙書籍版

電子版

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?