高橋悠治+坂本龍一『長電話』の復刊に寄せて

電話もない、本もない

40年前の長電話が今に蘇る――

通話アプリや電子書籍の普及により、かつてのような電話も書籍もなくなりつつある現代に――

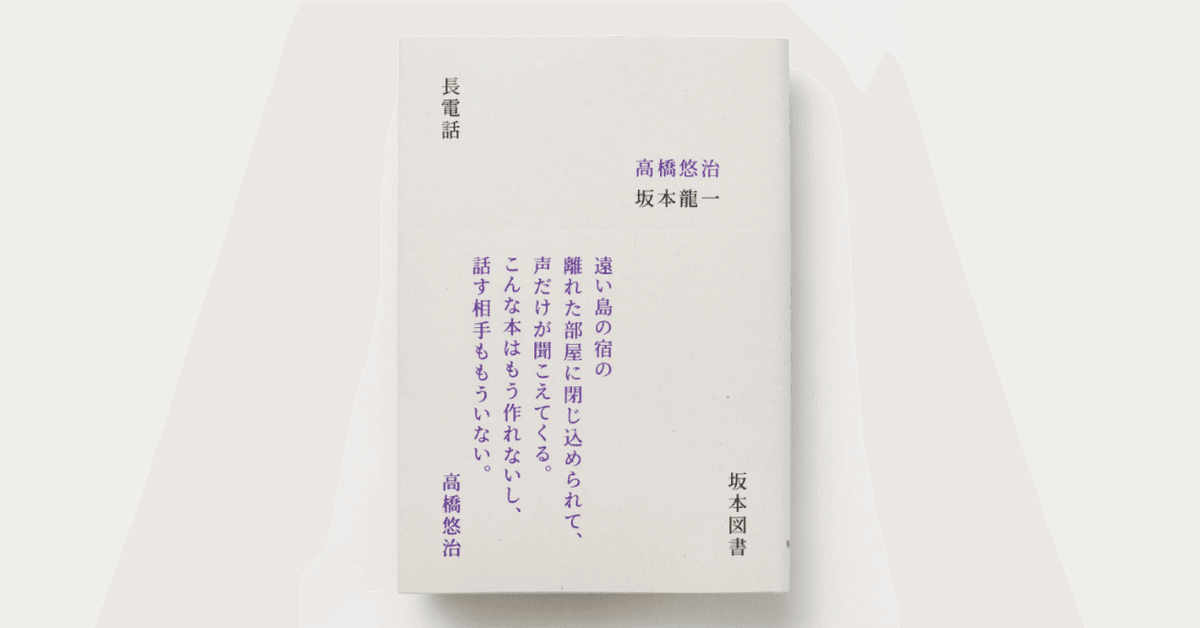

高橋悠治と坂本龍一の対談を収録した『長電話』(1984年5月15日)が、およそ40年の時を経て、2024年8月30日に復刊される。

この復刊にともない「書容設計」は大幅に変更される。坂本龍一本人による装丁ではなく、同じ版元より刊行された『坂本図書』に倣ったデザインとなる。

オリジナルの『長電話』の装丁は、一見して控えめな印象も受けるが、実物を手に取らなければ分からないほどディテールに拘った手の込んだ作りとなっている。しかし今回の復刊で、それが再現されることはない。

いや、そうではない。もしかしたら再現できなかったのではないだろうか。SNSと生成AIに飲み込まれ、そこから派生的に生成される電子データをコンテンツとして消費するだけの社会には、坂本がデザインしたマテリアルとしての書籍を再び作り出すだけのリソースは、もはや残されていないのかもしれない。

それであれば、今回の復刊はそのような状況を半ば自覚的に、そしてシニカルに反映したものだとも考えられる。

事実、復刻されるマテリアルは、オリジナル版のステッカーだけである。それは私たちが抱える「貧しさ」や、失われていった「文化」を象徴しているかのようだ。

もう一度だけ繰り返そう。

かつてのような電話や書籍はもうない。

家で不意に鳴った電話の呼出音に慌てて受話器を上げることもなければ、やっと座れた電車の中で文庫本のページを慎重にめくることもない。それが私たちの身体感覚である。

そういった時代に、『長電話』と題された40年前の本が復刊される。

本稿ではそのような『長電話』の成り立ちについて、坂本龍一と高橋悠治の関係性や、対談が収録された1983年当時の坂本龍一の状況などを補助線に考察していきたい。

ロールモデルとしての高橋悠治

本書に収められた対談は、1983年の散開ツアーの最中に収録されたものである。

対談相手は作曲家の高橋悠治。それでは高橋悠治とはどのような人物なのだろうか。そして坂本龍一にとって高橋悠治はどのような人物だったのだろうか。

作曲家の高橋悠治は1938年生まれ、1952年生まれの坂本龍一とは14歳離れている。高橋は1963年にドイツに渡りクセナキスのもとで作曲を学び、ヨーロッパで演奏活動を展開した。

小学生のときに草月会館で行われたコンサートを観に行って以来、高橋悠治に憧れていたと、坂本は次のように回想している。

小学校5年の時だった゜母は、青山通りにある草月会館で行なわれた高橋悠治のコンサートにskmtを連れて行った。そんな場所に行くのも、高橋悠治という人を聴くのも全く初めてだった。彼は真ん中あたりの席に座って、ずっと高橋悠治がピアノを弾く手ばかり見ていた。コンサートが終わり、高橋悠治のファンになっているのに気がついたけれど、ロビーに出てきた高橋悠治に、ドキドキして、何も言えずに終わった。

そんな高橋悠治としっかり話してみたいという坂本の願望から、本書の対談は実現している。しかしそれだけではなく、この対談を演劇的、パフォーマンス的に公開するというコンセプトも構想にあったようだ。

興味深いのは坂本が高橋のコンサートを鑑賞した経緯である。編集者として著名であった父の一亀が、高橋悠治の知り合いの知り合いであったことから、一亀から「若い音楽家の会がある」という話を聴き、母に連れて行ってもらったというのだ。坂本が小学5年生の頃の話である。

同じ時期に坂本は作曲の勉強を始めていることから、音楽教育のために、父の一亀が高橋悠治のコンサートを勧めたという推測もできるだろう。

ところで、坂本龍一は小沢健二との対談で次のような発言を残している。

坂本:僕の小学校時代のアイドルなんですよ、小沢征爾さんは。

小沢:へーっ。むこうはびっくりしますよ。

坂本:本も読んだし、けっこう影響されてるなあ。

小沢:『僕の音楽武者修行』ですね。

坂本:小学校のころから、黙っていても日本だけじゃなくて海外でも仕事をするようになるだろうとと思ってたいたのは、多分、その本の影響だと思う。だから大学(東京芸術大学)を出た時に、親に「あなたもっと勉強しなさい、海外にも出してあげるから留学でもしたら」って言われたんだけど、親のお金つかってなんてとんでもないつていう感じだった。あと何年かしたら、いやでも仕事で行くんだからって。

藝大卒業後、親から海外留学を勧められていたというのだ。ドイツに留学し、海外で活躍した高橋悠治の影響は否定できないだろう。

さらに学生時代より坂本と親交のあった竹田賢一の証言よれば、父の一亀が坂本に海外での音楽活動の話を仲介したこともあるという。

フランスのピーター・ブルック・カンパニーに属する日本人俳優、ヨシ笈田(笈田勝弘)が、日本人の武道家を集めて『般若心経』という演劇を計画し、その音楽の依頼が父親経由で坂本のところにやってきた。しかし、長期に日本を離れることより、いろいろ広がり始めた国内での音楽活動を選び、むしろこの仕事は土取に向いているのでは、と代わりに紹介したのだ。

つまり本人も、そして坂本の家族も、坂本が海外で音楽を活動することを強く望んでいたのである。高橋悠治は、そのロールモデルであったと考えることができる。

話は前後するが、坂本は父との関係についてこう答えている。

多忙な編集者の父はあまり家にいなかった。たとえいても、「怖くて話のできない存在たった。「父とまともに話をしたことがないのが悔やまれる」と彼は語った。

坂本が畏怖した父の一亀は、坂本が音楽家として大成することを望み、人づてに知っていた高橋悠治を紹介したり、海外での音楽活動の話を仲介するなどしていたのだ。

話を高橋悠治と坂本との関係に戻そう。

1976年3月1日に渋谷東邦生命ホールで開かれた高橋悠治の実妹、高橋アキのコンサートのために、ピアノ独奏曲を作曲。同年には、富樫雅彦+高橋悠治『トゥワイライト』にゲスト参加。さらには高橋悠治が1977年に発表した『ぼくは12歳』のレコーディングに同行するなど関係を深め、翌1978年リリースの1stソロアルバム『千のナイフ』では、高橋悠治と共演を果たしている。POPSの仕事と並行して、1978年のYMOデビュー前まで、坂本は高橋悠治の後を追いかけるように音楽活動を展開している。

YMOの散開ツアー中、すでにソロ活動に軸足を移ししあった坂本の一歩が、小学生の頃より憧れていた高橋悠治との対話であったことは大変に興味深い。

坂本一亀と本本堂

坂本龍一は出版社「本本堂」を1983年に興す。名前は糸井重里が決めたものだという。

出版社設立の動機について、坂本は次のように答えている。

あの頃はメディアを白分で持つのが流行だったんだけど、それがニューメディアじゃなくて、一番ローテックな本という着眼点は、わりと面白かったんじゃないかと白負しているんですけど……。

ちょうど、レコードというメディアが壊れる時期だったし、もうそこに執着したくなかったということがあった。片っぽでレコードなんていう古いメディアで音楽を作るような時代じゃなくなっちゃったということに気づいて、そっちはそっちで、まだ実現してないケーブルを使ったネットワークみたいなまあ――有線みたいなものだけど――デジタルにダイレクトに送るようなニューメディアになるだろうと思ったわけ。それと一番反対なローテックなものは何かといえば本だったわけ。本はもともと父親が編集者だったから近しかったし……。

テクノロジーに抗うかのように、あえてオールドメディアとしての本に着目したというのである。坂本はテクノロジーの将来を予見しつつ、コンセプチュアルな視点から、本にフォーカスを当てていたのだ。

また、1986年に収録されたこのインタビューでは、ようやくCDの売り上げがレコードと逆転した時期であるにも関わらず、既にインターネットによる音楽のネット配信を予言している。これには慧眼という他ないだろう。

ところで父の坂本一亀も1976年に、「構想社」という出版社を設立している。

坂本龍一の出版社設立は、父一亀の影響とは無縁ではないだろう。

じっさい坂本は父の影響を示唆するようなコメントを後に行われたインタビューでも残している。

1984年に本本堂を始めたわけですが、ぽくは本屋の息子なんですよね。父が書籍の編集者だったので、ぼくは本に囲まれて育った、というか本の背表紙を見て育ったんですけれども、1980年代には既に本というものは古くさいメディウムというか、本をメディアとして捉える意識すら一般的にはなかったと思うんです。その古くさいものだと思われていたものをパフォーマンスという大きな、ちょっと訳の分からない茫漠とした概念のもとで眺めてみると、とてもおもしろいパフォーマンス・メディアになりうると思ったんです。

さらに興味深いのは次の発言である。

1984年というのはぼくにとって特別な年なんですね。ぼくだけの思い込みというわけではなく世界中から東京へいろいろなアーティストが来た年でもあって、ぼくは勝手に「パフォーマンス元年」と呼んでいるのです。

1984年というのは、前年12月22日にYMOが散開し、ソロ活動を本格的に始動した特別な年であることは指摘するまでもないが、それに加えて、ナムジュンパイクやローリー・アンダーソンなどの現代アート系のアーティストとの交流が始まった、坂本にとって極めて重要な年でもある。

2000年以降、坂本はソロアルバムのリリースが減る一方、インスタレーション制作やアルヴァ・ノトなどの現代アート系アーティストとのコラボレーションの機会が増える。その起点が1984年であったと言えるのではないか。

その最初の一歩が、YMO散開ツアー中の12月15日から17日まで石垣島にて収録された、小学生以来の憧れである高橋悠治との対談本制作であった。さらには父一亀のように自身で出版社を興し、この対談本を初めての出版物として世に送り出しているのだ。

この二つの事実は、今となっては特別な意味を持っているように思える。

つまり、YMOという呪縛から解き放たれた坂本にとっての原点を、1984年のパフォーマンスとしての書籍刊行に見出すことが出来るからだ。そしてその原点には、相反する要素が内包されているように思える。

それは音楽家でありながらも、出版社を興して書籍を刊行。そして当時最先端だったメディア・アートに接続しながらも、その手段に本というオールド・メディアを用いるというアンビバレントなパフォーマンス。この2つに坂本のアンビバレントな一面が表象されているからだ。

このように、YMOの活動を過去のものとした1984年、坂本龍一の両義的なパーソナリティは、ソロアルバムではなく、サイドワークともいえるメディア・アート(しかし後年はインスタレーションの制作などがメイン活動となるが)を手掛かりに前景化していったのである。世界で活躍する前衛音楽家と、昔気質の純文学の編集者という、両極端な二人を媒介することによって。

それでも電話は鳴り続ける

ファナティックであり、ロマンティストであり、そしてきわめてシャイな人であった。彼は私心のない純朴な人柄であり、野放図であったが、繊細であり、几帳面であり、潔癖であった。

彼の言動は合理性にはほど遠く、矛盾があり、無駄が多いように見えたが、本質を見抜く直感の鋭く働く人であった。言葉を費やして説明することを省き、以心伝心、推して知るべし、あ、うんの呼吸、といった古武士の世界に住んでいるように見えた。

主語を省略することで作為的に引用した上記テクストは、坂本龍一の父、一亀の人柄を評したものである。しかし私には、このテクストが坂本龍一について書かれたものであるように思えてならない。

それは、これまで坂本龍一に関するテクストを書き綴ってきた私なりの直感である。両者に共通するのは、紳士的でありながら野生的、慎重でありながら大胆、知性的でありながら感情的という相反する要素が、一つのパーソナリティのなかに共生し、互いに補完しているということだ。

つまり言動においては、数多くの矛盾を抱えながらも、生み出された作品は見事に統合されているのだ。様々な感情が作品の中に包摂されているからこそ、それらは人々の心を揺さぶる。坂本龍一は音楽で、父一亀は文学で。

遠い島の宿の離れた部屋に閉じ込められて、声だけが聞こえてくる。

こんな本はもう作れないし、話す相手ももういない。

高橋悠治は、本書の復刊に寄せて、活字文化の衰退と坂本龍一の不在を嘆いている。しかし高橋の言葉は単なる諦観だけを示したものだろうか。むしろ、反語的に何かを主張しようとしているようにさえ、私には思えてくる。それが本書を復刊する意義であったのではないか。

たしかに坂本龍一はいないし、このようなコンセプチュアルな本を作れる状況にもない。

しかし、復刊を機会にこの本を読んだ私は、確かなアクチュアリティを感じるのだ。どこかの遠い島から、今も電話が鳴り続けているかのように。

それは現実には存在しないが、しっかりと聴こえる声でもある。SNSや生成AIのように、現実には存在するがバーチャルな存在とは異なるものだ。

つまり坂本が残した作品を通じて、私たちは坂本と内なる対話を続けているのである。それが本書復刊の意義であったと、私は信じたい。このテクストは坂本の呼びかけに対する私なりの応答である。

この先も書籍の復刊やCDのリイシューを機縁に、坂本龍一との長電話が続いていくことを願って止まない。より長い時間、より多くの人に。

遠い島の宿の離れた部屋に閉じ込められて、声だけが聞こえてくる――

注釈

YMOのパンフレットをデザインした羽良多平吉は、書籍を容れ物に見立てて、こう呼んでいる。

ソフトカバーで再刊された『長電話』の定価が3,080円であることを考えると、手の込んだオリジナルの装丁を復刻するのは価格の面からも現実的ではないだろう。

復刻のステッカーは、バリューブックスでの予約特典となっている。デザインは『音楽図鑑』のアート・ディレクションを担当した奥村靫正。

三島由紀夫『仮面の告白』の手掛けるなど、戦後の純文学を代表する編集者である。

参考文献

高橋悠治, 坂本龍一『長電話』、6p

松井茂 , 川崎弘二 , 坂本龍一 『坂本龍一のメディア・パフォーマンス』、160p

『RYUICHI SAKAMOTO DOCUMENT no.2「坂本龍一/ハワイ/async/二〇一七」』、36p

坂本龍一『音楽は自由にする』、29p

吉村栄一『坂本龍一 音楽の歴史』、60-63p

『千のナイフ』(2009年版)ライナーノーツ

松井茂 , 川崎弘二 , 坂本龍一 『坂本龍一のメディア・パフォーマンス』、155p

坂本龍一『SELDAM-ILLIGAL 時には違法』、166p

田邊園子『伝説の編集者 坂本一亀とその時代』(文庫版)、192-193p