小中高生に「0→1を生む」体験を。20歳・19歳の起業家が挑む教育系スタートアップの飛躍前夜

2022年度から全国の高校の授業で「総合的な探究の時間(探究学習)」が義務化された。小中学校でも教科の枠を超えた「探究学習」が推進されている。主体性や実行力、問いを設定する力が問われる探究学習の必要性は多くの教員が認識しているが、現場の負担が大きいことも課題となっている。

そこに着目したのが「教育から日本を変える」ことを目指す株式会社MoonJapanだ。

20歳と19歳の共同創業者は「生徒たちに近い年齢の僕らだからこそ出せる価値がある」と意気込む。 SIIFの連載「インパクトエコノミーの扉」第13回では、探究学習やアントレプレナーシップ教育を通じて社会変革を目指す株式会社MoonJapanのCo-CEO(共同最高経営責任者)の藤田岳さん、今井智紀さんに話を聞いた。

グローバルとローカル、異なる背景を持つ二人が見出した共通課題

早稲田大学2年生の藤田岳さんと慶應義塾大学1年生の今井智紀さんが2024年に立ち上げた株式会社MoonJapanは、「教育を共育で変える」をミッションとする教育系スタートアップだ。現場の教員たちが探究学習をより効果的に進めていくための「オンラインプラットフォーム」を提供。探究学習のDX化を目指す。

そもそも二人が教育に関心を寄せた背景には、日本の教育システムへの違和感がある。

藤田岳さん(以下「藤田」):

「僕はインターナショナルスクールの小学校に入学し、中学は私立、高校はカナダで過ごしたため、日本の公教育は受けていません。ただ、帰国するたびに同世代の学校の様子を聞いて海外との違いを痛感していました。教育の質という意味では、日本は圧倒的に高い。国際的な学力テストが証明しています。ただ、せっかく質の高い教育を受けても、それを活かすためのトレーニングの場がほとんどない。学力をきちんと発揮するための主体性を持てないまま大人になる10代がたくさんいるんですよね。この課題を解決できないだろうかと考えたのが起業のきっかけです」

グローバルな環境で育った藤田さんとは対照的に、地方出身の今井さんはローカルかつユニークな経歴の持ち主だ。

今井智紀さん(以下「今井」):

「僕は山口出身ですが、幼稚園から中学卒業までは神奈川で過ごし、京都の高校に入るも2年で辞め、先輩の影響で岡山県で地域おこし協力隊のインターンになりました。それとは別に、株主優待目当てで株式投資をしていた母親の影響で中学1年のときから投資を始めていたので、ビジネスにも興味がありました。そんな動機から高校時代にはアパレル系の会社を立ち上げ、MoonJapanと並行してそちらの代表も務めています」

周りの人の影響を受け“人とは違う”10代を歩んだからこそ「10代のマインドセットを変えたい」と感じたという今井さん。

辿ってきた道筋こそ違えど、互いに「主体性や探究心を持つ人材がもっと増えれば、日本の社会はもっといい方向へと変わっていくはずだ」という思いで共鳴しあい、共同創業へと至った。

ちなみに二人の出会いは、バイオベンチャーのユーグレナ社が18歳以下のメンバーで構成する未来を考えるための組織「Futureサミット(※)」。意気投合して話をするうちに、ビジネスのフレームワークを活用して次世代のリーダー育成に取り組む『BLAST!SCHOOL』の同窓生であることも判明したのだという。

※2024年2月より「未来世代アドバイザリーボード」と名称を変えて発展的に解消。

小中高生に「0→1」をデザインする体験を

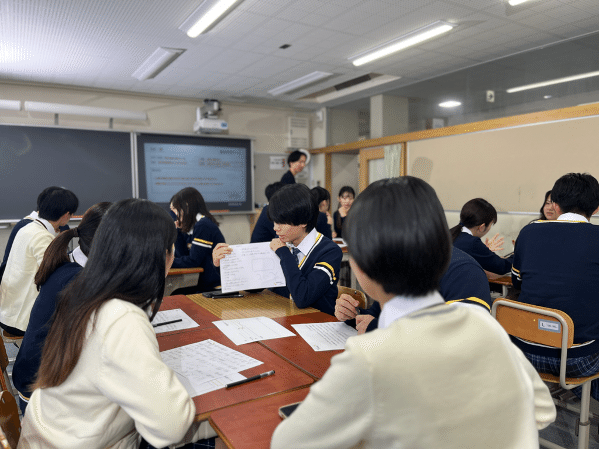

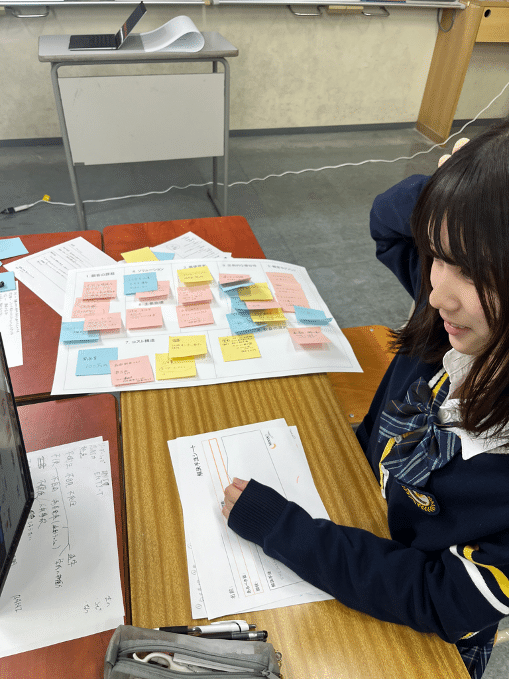

MoonJapanが提供するソーシャルアントレプレナーシップ体験プログラム「MoonShot」は、全国の小中高の探究学習で生徒が主体的に学び、社会課題解決に取り組むことができることを目指して構築された教育プラットフォームだ。

大事にしているのは、児童生徒に「0→1」をデザインする体験をしてもらうこと。

藤田:

「課題の発見、その探究と調査、その成果を情報に落とし込むこと、最後に外部発信すること。探究のプロジェクトを分解するとこうなりますが、これって起業家が取り組む0→1のプロセスとそっくりなんですよ。それで『アントレプレナーシップ体験』という座組にしています。起業家を増やしたい、というよりもとにかく探究学習を通じて0→1体験をしてほしい」

今の日本には、小学校1年生から高校3年生までの12年間の教育課程に約1,200万人がいる。

「大人になってからマインドセットを変えるのは相当難しいですが、小中高生のうちであれば動かせる変数も多い。数十年のスパンをかけて脳みそを変えていくこと、それが教育だと僕らは捉えています」と藤田さんは語る。

授業構築、資料準備、講師の派遣、評価のサポートなどはすべてMoonShotのプラットフォームで実行できるため、教員と学校の負担は軽くなる。何より、システム上に個々の児童生徒のデータが管理されているため、次年度以降にそのまま引き継げるのがポイントだ。「ぶつ切りでは勿体無い。長い目で探究に取り組むことで成果に近づけるのではないか」と二人はいう。

一方で、その学校がある地域の自治体や地場産業も巻き込み、地方創生という文脈で連携できる仕様にしている点もMoonJapanの優位性に貢献している。

藤田:

「例えば、ある自治体が『うちはこのNPOさんと探究学習を一緒にやっています』というのであれば、両者の関係性はそのままで、僕らがそこにプラットフォーマーとして一緒に加わることも可能ですし、実際にそういう案件も複数あります。その意味では競合他社を作らないで進められるし、カスタムしやすいから関係人口を増やしやすい。最終的には学校をサポートするセミオーダーメイドのような立ち位置に行けるかなと思っています」

児童生徒が「0→1」の探究に携わる際に、地域特有の社会課題に着目することが多いのも特徴だ。

藤田:

「10代で地元の課題をしっかり考えることで、地域への愛着が湧くという人も少なからずいます。若者の流出に悩む地方自治体は多い中で、Uターン就職などにも貢献できたらと考えています」

2024年5月には3000万円のシード調達を達成。学習塾の事業買収を実施するとともに、点数以外が大きく問われるようになった受験対策と将来設計を叶えるための学びの支援を提供する「MoonAcademy」を始動し、飛躍につなげた。

大きく跳ぶために、地面にしっかり足を着ける

初の資金調達は、文字通り「ビジネスを大きく加速させてくれた」と二人は口を揃える。

今井:

「しっかりコミットしてくれるメンバーの人件費に充てられるのは勿論のこと、全国の学校を相手にしている中で、交通費や宿泊費にいちいち気を取られてしまわず済んだことなども意外と大きかったです」

藤田:

「現状(二人の)役員報酬は極力下げて、優秀なメンバーの採用に注力しています。自分たちの報酬をぐっと下げられるのも19歳、20歳の特権かなと思っています。年齢を重ねてライフステージが変わってくればそうも言ってられなくなる。サービスの受益者である児童生徒と比較的年齢が近いこともメリットですが、がむしゃらに踏ん張れるのも若い僕らの強みだって思っています。体力もめちゃくちゃあるので、めちゃくちゃ働いてます(笑)」

「若さが強み」と言いながらも、「学生起業家を“売り”にはしていない」と断言する。起業家の多くが直面する壁や困難に立ち向かい、遠くのビジョンを見つめ続ける。

今井:

「僕も藤田も綺麗事だけじゃなくて、メンタルブレイクするような経験も結構してきました。最初に立ち上げた会社で売上が完全にゼロの月が続いた時はしんどかったですね。でもまぁ一度こっちの世界を知ってしまったら刺激を求めずにはいられない、というのが本音です(笑)」

藤田:

「契約破棄で怒鳴られたり、メッセンジャーで超長文のクレームが来たり、詐欺に遭ったり……泥臭い経験は結構あります。資金調達だって50件以上断られましたから。でも僕はあまりそれらを失敗とは感じてないんですよね。これも勉強かなと思えるし、ビジョンとミッションさえぶらさずに僕たちがいられるのであれば、最終的に失敗は全部正当化できると思っています」

真価が問われるのはここからだが、教育という困難な領域で勝負する心構えはすでにできている。

今井:

「昨年が大いに飛躍した、なんなら飛びすぎて宇宙に行ってしまったかのような一年だったので、今年は逆にしっかり地に足を着け、自分たちの足場を固めていくつもりです。具体的にはバックオフィスなどの社内体制の整備、それから新事業であるMoonAcademyにも力を入れていきます」

組織体制の整備と並行して、次の資金調達に向けてもすでに動き出している。もうひとつ、ユニークなのはトップ2人が交替で休学しながら事業を推進するスタイルを選択していることだ。2024年度は藤田さんが大学を休学してMoonJapanに注力してきたが、25年度は復学し、今度は今井さんが休学する予定だという。

藤田:

「成長スピードが落ちないように仲間を増やし、経営全体を見ながら次のステージを作って行くつもりです。成長を続けることはスタートアップの使命ですが、走っているフリはしたくない。ここから大きくジャンプできるように、しっかり地面を踏み込んでいく時期にする。それが2025年の目標です」

足場をならし、助走のスピードは落とさず、力強く踏み込むためにできることはすべてやる。二人の言葉からはそんな情熱と冷静さが伝わってきた。「教育から日本の未来を変える」という“To the moon”クラスの特大ジャンプを達成するために、2025年以降のMoonJapanがどのような軌跡を描いていくのか注目していきたい。

SIIFの編集後記 (インパクト・カタリスト 古市奏文)

〜「MoonJapan」が開く、インパクトエコノミーの扉とは?〜

近年、日本でも高校生や大学生による起業が増えており、社会的な注目を集めています。今回はそんな「学生起業家」の存在と可能性について考えてみたいと思います。(注1)

テクノロジーの進化や起業を支援するインキュベーションプログラムの充実、SNSを活用したマーケティングの主流化などにより、若者が事業を立ち上げるハードルは下がりつつあります。

特に社会課題の解決を志向するインパクト・スタートアップの分野では、既存のビジネス経験の有無よりも、社会のあるべき姿を構想するビジョンや理想を持っていることが重要な場合も多く、エネルギッシュな若い学生起業家の活躍がより目立っているとも言えます。今回のMoonJapanのお二人はそのモデルケースと言えるでしょう。

学生起業家は、一般的に、学生として家族の支援を受けているケースが多く、生活コストの負担という点において、失敗しても大きなダメージを受けにくく、リスクを恐れずチャレンジしやすいというメリットがあります。また、学生ならではの、まだ柔軟な思考によって、固定観念にとらわれず、新しい視点からビジネスアイデアを生み出すことができる点も強みといえるでしょう。特にデジタルネイティブ世代ならではのアプリ開発や若年層SNSマーケティング、クリエイティブ分野では社会人よりも強みになる点も多くあります。

日本でもエンジェル投資家やVC(ベンチャーキャピタル)が学生起業家に投資するケースが増えており、クラウドファンディングの普及と相まって、資金調達環境が向上してきたことを背景に、本人のやる気さえあれば、本当に起業が可能な状況になりました。加えて、起業経験は就職活動においても大きな武器となり、仮にビジネスが失敗してもチャレンジした実績が評価されるため、企業にとっても魅力的な人材とみなされることが多いとも言えます。(注2)

しかし、その一方で課題もあります。起業には経営、会計、法律、税務、人事といった幅広い知識が求められるものの、それらを学ぶ機会が限られており、成長スピードに壁が生じやすいという点が挙げられます。さらに、授業や試験があるため、フルタイムで働く社会人起業家と比べてビジネスに専念できる時間が限られ、単位取得や卒業といった学業とのバランスをどう取るかが問われることもあります。今回のMoonJapanのお二人は休学制度をお互いにうまく活用することでやりくりしながらも会社の成長を目指す工夫が見られました。

そして、私はこれが一番の大きな課題だと感じていますが、学生の起業は成功すれば大きなリターンがありますが、10代〜20代前半というまだ多感で繊細な時期に失敗のリスクやプレッシャーを背負わなくてはなりません。周囲に相談できる環境がないと、精神的な負担が大きくなりがちです。体調やメンタルを崩すことも少なくありません。ただでさえスタートアップ起業家には浮き沈みが激しい中で感情をコントロールしていくことが求められるわけですが、学生ではなおさら難易度が高いと言わざるをえません。本人たちの自助的な努力を超えて、メンター制度の充実や、周囲の積極的な支援が必要となるでしょう。これは学生起業家もそうですし、起業家予備軍とも言えるような、その手前の学生たちでも同様です。

本文でも触れているように、文科省により全国の高校の授業で「総合的な探究の時間(探究学習)」が義務化された今、すべての学生は起業家になり得る可能性があります。(注3)

学生起業家は、インパクトやスタートアップの担い手として、大きなポテンシャルを持っており、貴重な人材資源でもあります。一方で彼らは今まさに様々なリスクに晒されている存在でもあり、彼らの健全な人生や成長をいかに守っていくことができるかが、インパクトエコノミーの実現には求められていると思います。

(注1)実際にインタビューしたことでわかりましたが、MoonJapanのお二人はすでに「学生」や「若者」といったレッテルを取り払ったところで事業や企業活動を成立させており、そういった意味では学生起業家の理想やモデルケースでありつつも、そこにとどまらない存在です。本文中はそのことをより強調して伝えるために「学生」や「若者」といった特徴には特に言及していない一方で、こちらのコメンタリーではMoonJapanのお二人の活動を良い題材として、「学生起業家」について考えてみたいという趣旨のもと、二人の活動と「学生起業家」という言葉を意図的に関連付けています。

(注2)最近はこの流れが行き過ぎてしまい、ベンチャーでのインターン活動や学生起業も当たり前化してきており、逆に就職活動のための“免罪符”的なアクションになってしまっているという側面も指摘しておきたいと思います。起業経験の有無ではなく、実態や本質的な経験値を見ることが重要だと個人的には考えています。

(注3)個人的に面白いと感じたのは、今回のMoonJapanのビジネス自体が、そういった学生の存在と向き合い、成長を促すことを主なサービスとしている点です。お二人が地で駆け抜けてきた道を、後続する学生に対して汎用化していくという意味で、起業活動と提供するサービスの実態がしっかり結びついているところが、彼らのビジネスの説得力になっている気がします。

◆連載「インパクトエコノミーの扉」はこちらから。

【取材・執筆:阿部花恵/企画・編集:南 麻理江(湯気)/デザイン:赤井田紗希】