【映画評】「SWALLOW/スワロウ」自分で決めるということ

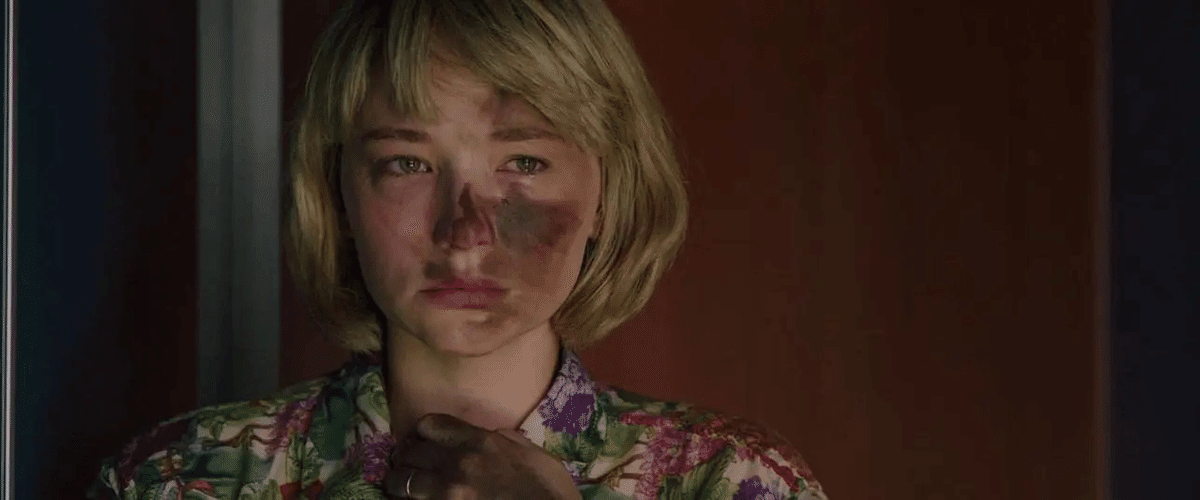

※ネタバレしてます。ご注意ください。以下の画像以降から始まります。

トランスジェンダーに"なる"――自我と決定権の不在

先日、大手出版社によるヘイト本発売騒動があり、その恐ろしい本は発刊中止となった。トランス当事者として悲しみ、出版業界にいるものとしては呆れたが、気になったことがあった。

トランスヘイトのひとたちがいう「突然トランスの思想になる」「“性転換”する奇妙なブーム」「(行き過ぎた)ジェンダー教育によってトランスジェンダーになる」「トランスに伝染する」など、トランスジェンダーは、何かの影響からなる一過性のものであり、他者による何かによってトランスに"なる"という考え方。そこには、なぜか本人が不在で、そのひと自身の自己決定権がまるでないように見える。その人の生き方を決められるのはその人しかいないはずなのに、なぜ本人不在で話が進むのか。なぜだろう。

そもそも性自認というものは、その人自身がどう認識しているかという内側の問題であり、他者がとやかく危惧する隙間もない。まさに、It's not your business である。生き方を実感できるのは本人しかおらず、そのひとの心はそのひとのものだ。

実感。納得。腹落ち感。それらとともに、私はノンバイナリーとして生きている。きっと昔から私はノンバイナリーだったのだけど、それに気づき、自認し、帰属意識を持ち、これで生きていくと決めたのは20代後半だった。

それまでは自分が何が好きなのか、何を食べたいのかすら満足に言えないような人間だったが、そんな私が、そう名乗るまでに至ったのは、紛れもなく「自分で決めた」という経験からだ。

前置きが長くなった。映画「SWALLOW/スワロウ」は自分で決める物語だった。

自分で決めて、中絶をする。生き方の自己決定

「SWALLOW/スワロウ」のあらすじ。

資産家の金持ち夫に嫁いだ主人公ハンターは、誰もが羨む暮らしをしているはずなのに、なんだか息苦しく孤独な日々を送っている。あるとき、ハンターに妊娠が発覚する。夫&義両親は跡取りができたと大喜びするが、ハンターは孤独なまま。ある日、ハンターはビー玉を飲み込んでみたいと衝動に駆られ、実際飲み込んでみたんだけど……っていう話。

夫は、ハンターの話を真剣に聞いてくれない。義両親にも彼女は大事にされない。友達もいない。だから孤独が募っていく。

その孤独を埋めるように、ハンターはたくさんの食べられないものを食べていく。ビー玉、がびょう、ちょっと小さめの痛そうなオブジェ。飲み込んで、胃腸を通り、再び身体から出てきたものをきれいに洗ってコレクションし、その達成感に浸る。

夫や義両親には「異食」を隠していたが、あるとき妊婦健診のエコーでバレてしまい、精神治療が始まる。夫と義両親の思惑は、とにかく無事に跡取りを産ませることで、それが透けて見える。だが、治療はうまくいかず、ハンターは到底飲み込めないような大きなものを飲み込んでしまい、救急搬送されたりする。

ちなみに、なぜこの金持ち夫と結婚したのかの背景はまったく描かれないので、ハンターが夫のことを本当に好きなのかもよくわからない(自分の意思や考えがなく、自信もないから「自分のことが好きな人が好き」パターンなのかな? 「夫の喜ぶことだけをしたい」というキャラクターだった)

ハンターは、自分が生まれた意味に常々疑問を持っていた。彼女は、母親が見知らぬ男にレイプされてできた子どもだったのだ。敬虔なキリスト教徒だった母親は「中絶」という選択肢がなくハンターを出産。母を犯した男は逮捕・収監され、ハンターはその逮捕記事の切り抜きを肌身離さず持っていた。父親の男に一度も会ったことはなかったが、何度も異食を繰り返すハンターを夫と義両親が強制入院させようとしたことをきっかけに、彼女は家を飛び出し、父親に会いに行く。

父親の男はすでに新しい家族を築いており、孫までいた。父親はハンターをひと目見て誰だかわかった。父と対峙して、ハンターはずっと言いたかったことを話した。父と会った後、その足でハンターは経口中絶薬を医師に処方してもらい、自分の意思で服用。お腹の子どもをひとりで中絶する。

母が選ぶことができなかった中絶を、ハンターは自分の意思で行い、自分の生き方を決めたのだ。

「異食症」という病気を扱った映画かと思っていたら、メンタルヘルス、中絶、そしてリプロダクティブ・ライツといった幅広いテーマの映画で見応えがあった。

そして、あらゆるものを「自分で決める」ということについて、わたしは今一度考え始めた。

自分の身体の決定権と、自分の名前の決定権

ふっと、Podcast番組「OVER THE SUN」エピソード135 "ふうふの形" という回の、法律婚から事実婚に切り替えたリスナーのことを思い出した。

自分の姓を失ったことの喪失感が思ったよりも大きく、どんどん「主人」となり横柄になっていく夫と対等な関係に戻るために、自分の人生を取り戻すために、法律婚から事実婚に切り替えたリスナーは、「(中絶という意味で)自分の身体の決定権を取り戻すことができてうれしい」と言っていたのが印象的だった。

自分で決めるということ。その経験は、その人の人生を強くするのだと思った。

わたしには子宮がある。だが、現在男性のパートナーと法律婚の形に落ち着いたわたしの中絶の決定は、配偶者の同意がないとできない。2023年の日本において、法律上は中絶はいまだ刑事上犯罪であるが、母体保護法第14条によって、配偶者の同意があれば違法性がなく中絶できる……という謎の条件付き二段階解釈によって成り立つ状況(詳しくは『射精責任』解説にて)は、妊娠できるひとの基本的人権を保障されているようには思えない。

中絶の権利は、妊娠したひと自身が、その生き方を決められる当たり前の権利なはずだ。映画「SWALLOW/スワロウ」の主人公ハンターは、夫と義両親の元を去ったあとに、自分の意思で経口中絶薬を飲んでいるので、自分自身で決定したという見せ方が強調されていた。うらやましかった。

次の項でも引用するが、二階堂ふみがある対談で結婚観についてこんなことを言っていた。

二階堂ふみ(以下ふみ):本当にそう思います。私の場合、取材で結婚観を聞かれることがあるんですけど、夫婦別姓が認められてない状況では考えられないという話をすると、「じゃあ、お婿さんに来てもらえば」と言われたりして。

世の中に「こうあるべき」「こうすべき」が多すぎて、ときどき負けそうになるけれど、当たり前の選択肢を当たり前に選べる社会であってほしいと強く感じる。結婚したら女性側が名字を変えようね。結婚したら出産ね。結婚してしばらく経つのに子どもができないなんておかしいね。そういうのも、全部。全部。わたしたちには、生き方を選ぶ権利があるはずだ。

テレビ番組「家、ついて行ってイイですか?」の12/3放送回で、結婚目前に「自分の姓を変えたくないから(夫婦別姓が今の法律にないから)」という理由で恋人と別れた女性が特集されているのを見た。

番組の男性ディレクターが「……そんな些細なことで(結婚するのやめたの)??」みたいな反応だったのが面白くて、やっぱり特権側にいる人にはわからないんだろうなあと思った。大事なんだよ、名字って。

二階堂ふみと田嶋陽子が語る、規範からの開放

このELLEの対談記事が好きすぎて、特に後半には「自己決定権」についての当たり前の話が、当たり前にされている。

はっとした部分を引用する。

結婚にも、出産にも、生き方にも、死に方にも、きっと決めるのはその人しかいないのだと、当たり前のことに気付かされる。

田嶋:私が好きな映画に『アントニア』(1995)という、おもしろいオランダ映画(オランダ・ベルギー・イギリス合作)があるの。離婚したお母さんと娘が一緒に暮らしていて、お母さんは畑の中の小屋で恋人と会ったりしている。ある日、娘が「結婚はしたくないけど、子どもがほしい」って言い出したから、お母さんは娘を街に連れていって、「どの男がいい?」って聞くの。お母さんは娘がいいと言った男と交渉して、娘はその男とホテルに行く。ことが終わったあとで、娘は突然逆立ちして体を揺するの。着床するようにって(笑)。いいよね。だって好きな男をその場で選んで、子どもを産めるんだもの。

ふみ:自分で決定できるということですよね。

規範からの開放。「こうあるべきだ」という内在化からより開放されにくいのはもしかしたら、女性の性別のほうなのかもしれない。女性の身体に生まれたわたしも、その規範から外れ、ちいさなことでも自分で決めていくことが、世間への抵抗なのかもしれない。

誰と一緒に生きるか、生殖をするか、何者として生きるか。それらは全部わたしが決められる。当たり前の選択肢を、いつも当たり前に選べる世界になりますように。

いいなと思ったら応援しよう!