真珠湾作戦に参加された戦友さんの話

昨日(10月13日)、「近現代史研究会」主催の聴講会に参加させていただいた。講師を務められたのは、元海軍少尉の吉岡政光先生。あの「真珠湾作戦」の実体験者である。

吉岡先生は、大正7年(1918年)生まれの御年100歳。年齢よりずっと若くみえ、車椅子も使わず足取りもしっかり。約3時間にわたって海軍生活にまつわるさまざまなことをお話された。

もう70~80年以上も前の出来事である。だから記憶があいまいになってもおかしくない。部分的には「思い出せない」ということもあったけど、おおむね先生の記憶は確かで、よどみなくしっかりと話され、歴史の教科書にのってもよいような重大な証言、エピソードも披露してくれた。時折、記憶の深いところから一生懸命思い出を手繰り寄せるように語ってくださり、そこにはなるべく詳細に、すべてを伝えたいという先生の誠実な姿勢が感じられた。

歴史、とくに近現代史をライフワークに位置づけ、機会があれば戦友さんが語る会などに足を運んで戦場での体験を聞くようにしている。ご存命の戦争体験者も限られてきたため、こうした機会も年々少なくなってきている。

日本が連合国との間で戦った大東亜戦争(太平洋戦争)は、連合艦隊機動部隊による真珠湾攻撃によって開戦の火ぶたが切られた。空母から飛び立った350機の航空機が真珠湾基地に殺到し、多数の艦船、航空基地、飛行場に大損害を与えた乾坤一擲の大作戦。

吉岡先生は、艦上攻撃機と呼ばれる魚雷を打ち込む航空機の偵察員として乗り組み、華々しい戦果をあげた作戦に参加された。

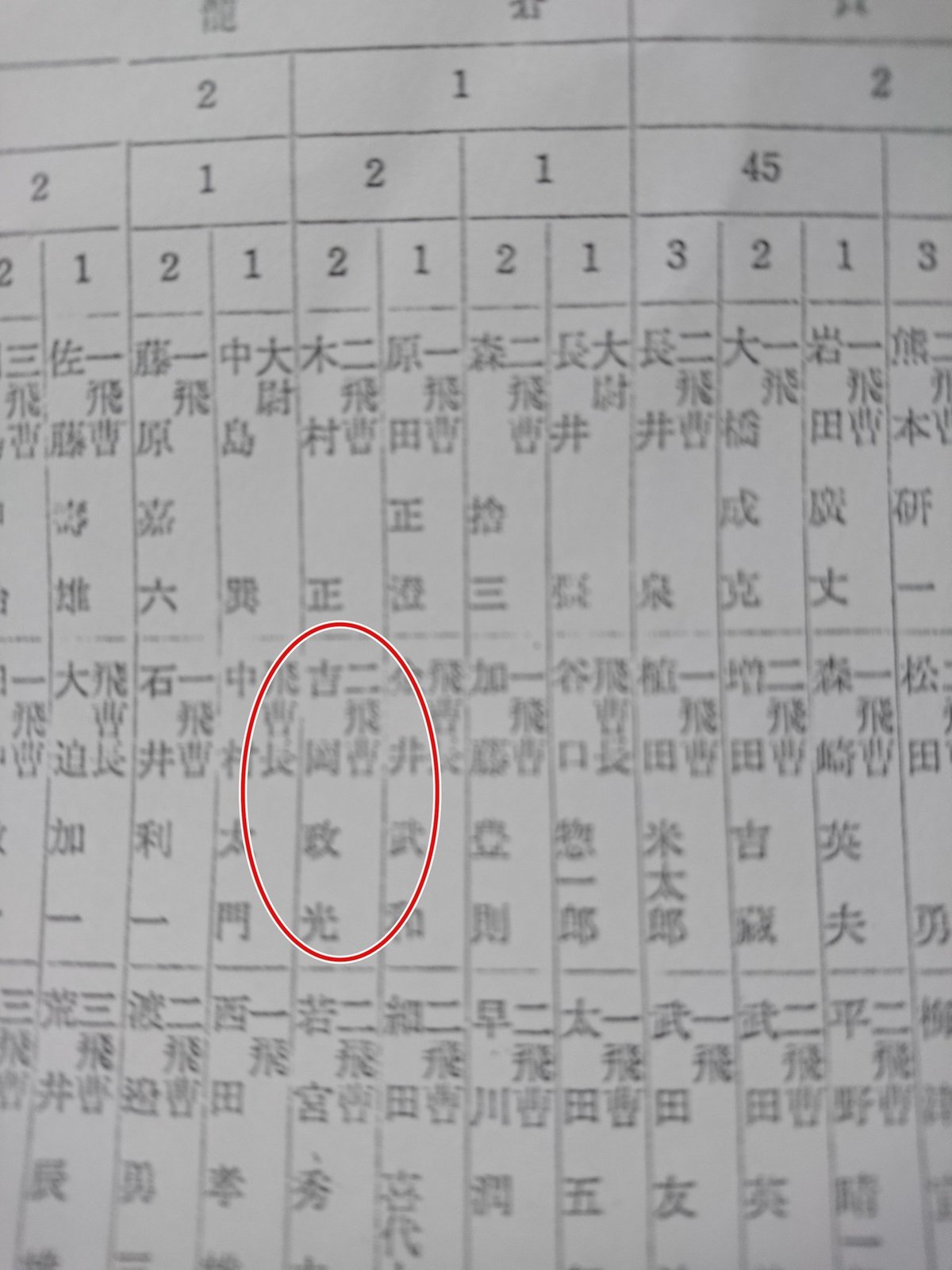

戦史叢書『ハワイ作戦』には、真珠湾作戦攻撃陣の編成表が掲載され、その中に吉岡先生の名前もしっかり残っている。

まさに「歴史の生き証人」から発せられる言葉は、一つひとつに重みがあり、迫力があり、消えることのない時代の証言として私たちの胸に届いた。

徴兵制度がある世の中で、どうせなら海軍に入りたいと志願して呉の海兵団に入団したこと、整備兵ではもの足らず航空機乗りを目指して試験を受け、見事空母の乗組員になったこと、乗り組んだ船に二段ベッドがあってとても感激したこと(下っ端の兵はハンモックが普通だとのこと)、そのほか、ハワイへ向かう途中の食事のメニューや船のなかの生活など、さまざまなエピソードを聞かせてもらった。

真珠湾攻撃はアメリカ海軍の出鼻をくじく奇襲攻撃を前提としたため、訓練中も作戦については秘匿中の秘匿を課せられた。そのため、ハワイ出撃直前に「今から長躯太平洋を航行して真珠湾を攻撃する」という訓示を受けたときは、「頭の上から足のつま先まですべてをデッキに吸い取られるような衝撃を覚えた」というほど、大きく驚いたとか。

真珠湾作戦は、敵の主力戦艦をほぼ全滅させるほどの大成功をおさめたわけだが、吉岡先生が載っていた艦上攻撃機は実戦外の標的艦を攻撃してしまい、「それがとても悔いに残った」と話されたのが印象的だった。

気合を入れて敵地に乗り込んだ挙句、自分たちが上げた戦果があまりにまずしいものだったため、その経験を恥と感じ、戦後はいくら真珠湾攻撃の話を聞かれても答えないようにしていたらしい。今回の聴講会で語るのが2回目。世紀の奇襲作戦にもかかわらず、先生はこの長い期間公の場で語ることは1回しかなかったというのだ。今回思い腰を上げた理由として、「お迎えが来る前に、話したほうがよいと思って」とのことだった。

僕たち戦争を知らない世代からすれば、単純に「怖くなかったですか?」「戦争行くの嫌じゃなかったですか?」「死ぬかもしれないのに、どうして普通の生活とかできるんですか?」と率直に思うかもしれない。先生は、「真珠湾を攻撃すると聞かされてからは、もう帰ってこれないと覚悟した。それ以外は何もない。家族に連絡したかったけど、そんな時間もなかった」と飄々と答えられた。僕は、この言葉に決してウソはないと思う。

いろいろな見方はあると思うけど、当時を生きてきた人でないと分からない感情や感覚、考え方、価値観があるものだ。それを今の時代の物差しで測って「怖い」とか「おかしい」とか「かわいそう」とか安易にいうのは、絶対違うと僕は言いたい。

今も『海軍』のことが頭から離れないという。戦死された仲間のことも、今も大切に思われている。今の日本については、「いいんじゃないですか」。いつの時代もいろいろ難しい問題あるから、そう簡単に判断できない、とのこと。

戦争がない時代だからといって、何も問題ないわけじゃない。国民も、国が抱える問題について、しっかり向き合う必要があるのだけれど、「平和」な世の中はその意識を薄くさせる。先人たちは、筆舌に尽くしがたいような、とてつもなく大きな大きな犠牲を払って今を生きる僕たちに新しい国造りを託した。僕たちは、どんな日本を孫たちに残したいと考えているのだろう? 一緒に考える時間がもっとあっていい。