デザインする上で大事な3つの要素

デザインは何かと何かの関係を結び直すこと

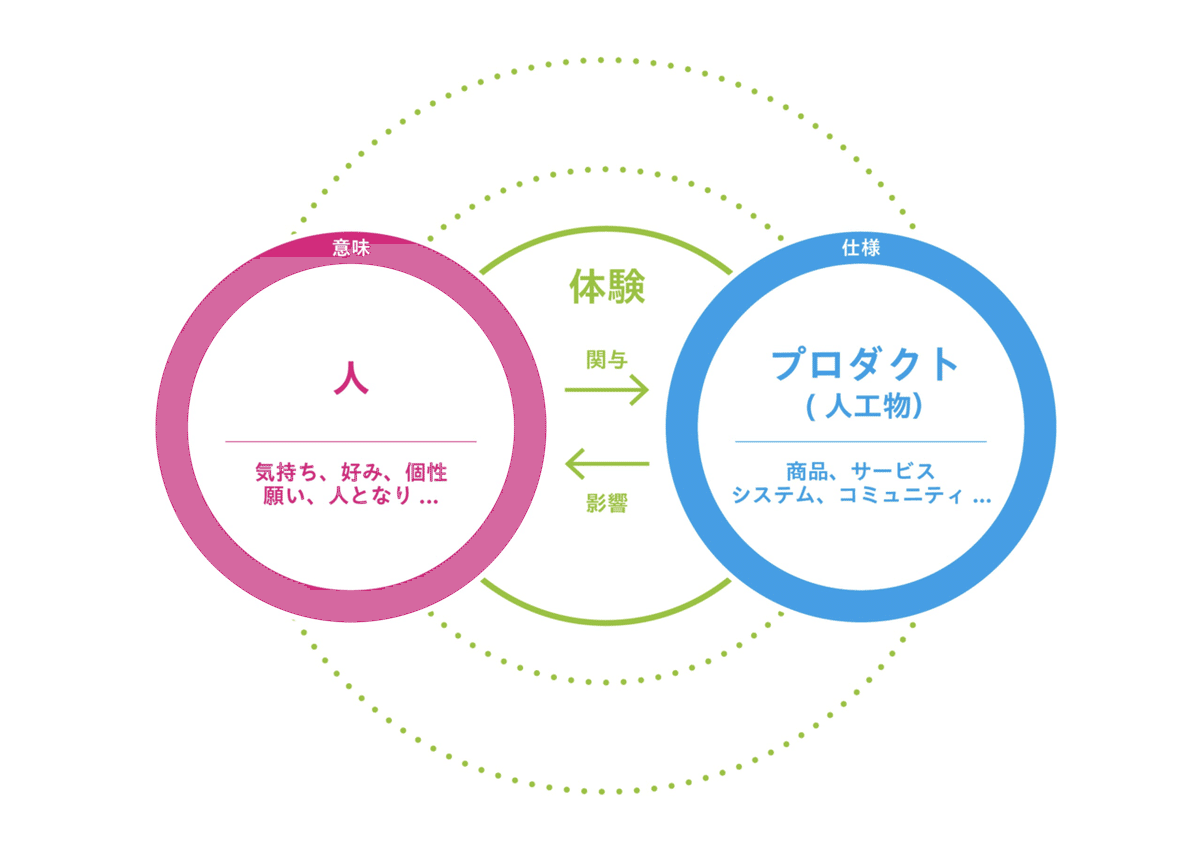

デザインが考えるものには大きく3つあります。デザイン対象とするそれ自体のこと(以降、広く人工物として「プロダクト」と呼びます)、それに接する人のこと、その間の関係性の3つです。最後の関係性については、人とプロダクトが関わり合う「体験」というふうに置き換えても良いかなと思います。その方がイメージつきやすいので、授業でも「体験」というふうに言っています。

また、学生にとって「UX」というとアプリやオンスクリーンのメディアやコンテンツという固定観念が働くようなので、今のところ「体験」というふうに日本語で使うことが多いです。(10-20代で、圧倒的に触れているものとしては、そっちの方が多いので仕方ないですよね。)

今までも、ものと人、ものの仕様と人の中に立ち上がる意味、作り手の込める思いと使い手にゆだねられる体験とその接点などなど、いろんな要素を考察してみてきました。

人の要素

人間中心設計(HCD)という言葉もあるくらいなので、人を第一に考えることが大事です。この人にとっての心地よさは?どういう人の抱える痛みを解消したい?などなど、そもそもデザインとしても商品としても、人への共感がベースになければ必要とされることもありませんし、売れることもありません。そういう意味では、マーケティングリサーチとは異なり、ある一人のユーザーに着目して、このユーザーが幸せになる物語を想像していくことがデザインの進め方の特徴です。

プロダクト(人工物)の要素

このプロダクト(人工物)によって「体験」が立ち現れるという見方もできますし、体験へアクセスする入り口(接点)として、ナビゲーターであるプロダクト(人工物)を適切にデザインしなければならないという見方もできます。ここが、GDL(グッズ・ドミナント・ロジック)とSDL(サービス・ドミナント・ロジック)との見方の違いのように思います。いずれにしろ、人は「無」からは何も得られないので、「有」が機能する形でそこに在ることが重要だと考えます。プロダクトデザイナー的には、ここが拠り所でもありますね。

体験の要素

デザインの格言に「橋をデザインするのではない。川の渡り方をデザインするのだ」という言葉があります。PHILIPS社の言葉だったと思います。目の前にあるすでに見知ったもの(橋)に囚われるのではなく、体験(川を渡る)という俯瞰した視野で物事を見つめて再構成することの重要性を感じます。特に今は、使用する時間に起こる体験だけでなくマネタイズの方法や、ビジネスモデル自体、サービス全体も、ユーザーの体験の質を考える上で重要な一部を担っています。

また、体験を考えるにあたり、人にとってどんな意味が訪れるのか、そのためのプロダクト(人工物)の仕様がどうあるべきかという部分も、デザインのなかで注視しないといけないポイントです。

少し脱線しますが、意味については以前から興味のある領域で、色々と記事を書いていたりします。よかったら、合わせて見てみてください。

話を戻します。前回の記事では、拡散と収束をくりかえしてプロセスが続いていくので、ループを巡りながらスパイラルアップしていくという話を書きました。そのループと3つの要素を合わせて、下記のモデル図ではそのループが3つ重なって進行していく図になっています。

まさに三位一体になっているこれらの要素ですが、それぞれが影響しあってデザインがつくられていきます。当たり前ですが、対象者となる人が変われば、どんなプロダクトなのか変わりますし、体験が変われば、想定されるユーザーも変わっていきます。逆に、それだけ提案の可能性も広がっているとも言えます。

デザインの対象とするものが広がり続ける現代では、さまざまな関係性のバランスを見ていかないといけない反面、その一つ一つを個別に追いかけると別の要素を見失いがちになってしまいます。制作物のクオリティだけに執着してしまうと、誰のため?目的は?というところが置き去りになったり、大きな目的を立てすぎて何をしたら良いのかフォーカスがボケてしまったり、落とし穴があちらこちらにあります。だからこそ、3つの要素が、常に影響し合っているイメージを持つことが大事です。

次回からは、図の中の一つ一つの項目を細かく見ていきます。

前回の記事はこちらから