【 書評 】 ヤンキー母校に恥じる 河野啓

『愛憎相半』

ぼくはこの言葉に救われた。

本書を読んでこの言葉の真意に触れた気がした。

【 どんな本? 】

私の知るヨシイエはもういない。自民党の集まりやメディアで「ヤンキー先生」と紹介されている人は、私が描いた「ヤンキー先生」とは別人だ。

それならば、私にできること、しなければならないことは、一つしかない。

「ヨシイエ」と「義家氏」の間に、境界線を書くことだ。できるだけ濃く、できるだけ太く。

私はささやかだが、ある行動を起こすことにした。

――『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』で開高健ノンフィクション賞受賞の著者による、悔恨と検証のドキュメント。

この生き様、上昇か? 転落か?

この本を著すことが、学校にとっていいことなのかどうなのかはわからない。意外にも、「ヤンキー先生」が元気を取り戻す結果につながらないとも限らない。

しかし、私は、「ささやかな事実」「ごく限られた人たちの、大切な記憶を」「歪められたくない」。その後の化学反応は、ケセラセラ。どう転ぼうが、受け止める……「なんだかリアルだねえ」と。

描かれたあとも、その人たちの人生は続いていく。

私にできることは、その人たちの人生が描かれた作品よりもはるかに味わい深いものになるよう願うこと。そして私自身が、より細心に、しかし委縮はせず、一つ一つの「リアル」と向き合っていくこと。

【 なぜ本書を手に取ったのか 】

ヤンキー先生こと義家弘介さん。

ぼくは先生をずっと尊敬している。

ドキュメンタリー番組で知って以来、その熱い生き様が好きだった。

大学時代は先生の講義を受講した。

正式ではなく単位カウント外で自主的に義家ゼミにも1年間所属した。

僅かな時間だったが、直接先生に教えてもらった経験もある。

その時の先生の熱い言葉、政治の考え方、何より仕事への熱意が凄かった。

だから義家先生を今でも尊敬している。

その義家先生は先の衆議院戦でいわゆる「裏金議員」の影響もあり落選。

今年度で政界引退とのニュースも報道された。

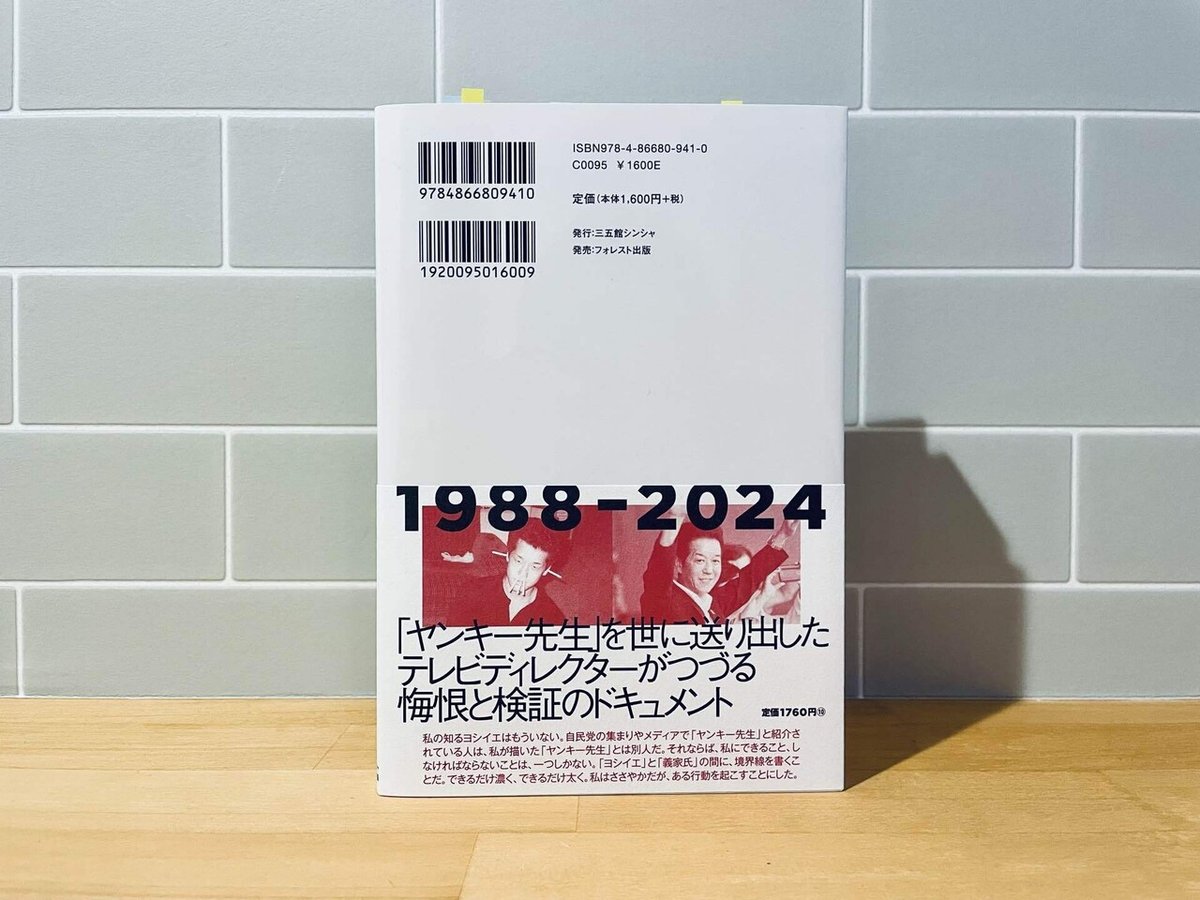

そんな中で偶然書店で出会った本書『ヤンキー母校に恥じる』。

思わず手に取った。

本書の表紙からネガティブな印象を受けた。

正直、逃げたかった。

尊敬する方のネガティブな面なんて知らない方が楽だから。

だけど同時にこんな感情も湧いてきた。

「尊敬する方の批判に触れたとき、ぼくの考えは変わるのか?」

読み終わった後、ぼくは義家先生を嫌いになるのか。

それとも本書を批評するのか。

知らなかった事実を知ってどう感じるのか。

だからぼくは本書を購入した。

こんな動機で読書するのは初めてだった…

【 読書感想 】

本書で語られていることについて、ぼくは否定できない。

『ヤンキー先生』のうみの親、河野啓さんが取材されているのだから信憑性は高い。

むしろ「そうだったのか」と納得する部分も多かった。

とくに説得力が高いなと感じたのは安達俊子先生との関係。

安達先生の運営されているビバハウスのHPを覗いて納得感が増した。

どうやら義家先生の政治活動は、

ヤンキー先生と関わった人達との延長線上にあるものはなかった。

ぼくの中で一番納得したのは夜回り先生こと『水谷修先生』との関わりだった。

ぼくは水谷先生のことも尊敬していた。

先生の著書も人並みに読んだし、講演会にも参加するくらい。

そんな水谷先生は公明党の協力のもとで、子ども達の未来のために活動されていた。

「どうして義家先生と連携していないのだろう?」

そう思っていた。

本書で水谷先生の発言も紹介されていた。

「そういうことだったのか」と腑に落ちた。

本書に書いてあること全てを鵜呑みにはできない。

やはり義家先生が語る思いも知りたい。

とくに政治家としてどんな思いで、何を信念に活動されていたのか。

それが気になった。

本書を読み終えて。

やっぱりショックだった。

それは義家先生に対してではなく、何も知らない自分に対して。

何も知ろうとしていない自分自身が恥ずかしく、

昔に少し教わったことを誇りたがっている自分が嫌だった。

ぼくは義家先生の光の部分しか知らなかったのだ。

だけど、それでいいのでは、とも思った。

誰にだって光と闇がある。

ヤンキー先生としてブレイクしたのも、義家先生の運命。

政治家になったのも、義家先生の運命。

人生を勝ち取ってどう進むかは、義家先生の自由。

北西余市のために政治をするのも違うと思うし、

当時お世話になった人の期待に応えるだけが正解とも思えない。

立場が変われば人も変わる。

義家先生が勝ち取った人生は、先生の自由であるべきだ。

本書のネガティブな発言は義家先生への嫉妬にも感じた。

「私たちが彼を育てた、協力したのに」

たとえ、北西余市時代の方々を裏切ったとしても、

裏切られた方はそれに囚われてはいけない。

人はそれぞれ自分の人生を生きなければ。

勿論、多くの方々が承知の上で本書の取材に協力したのだろう。

その根本にはきっと…

読み終えて。

義家先生への見方は変わったのどろうか?

ひとつ言えることは、義家先生の今後に注目したいということ。

果たして今後どんな活動をされるのか!?

「どんな活動でもそっと見守りたい」

それがぼくの正直な今の感想だ。

ジブリの鈴木敏夫さんの言葉を思い出した。

『 愛憎相半 』

人は誰でも『いいところ』と『わるいところ』がある。

どちらにも偏ってはいけない。

両方受け入れるのが、本当の人間関係。

本書で語られることが真実の一部なら受け入れたい。

それが折り合った人間関係が面白いのだから。

いいことばかりでは、人はつまらない。

そんな折り合いをとれる人になりたいと、ぼくは思った。

きっと著者の河野啓さんも心の奥底では、

そう思っているのではないだろうか。

義家先生への折り合いをつけたかったのではないか。

だからこの本を書いたのだと思う。