【1万字超】プロダクトローンチから1年で会員数2万人を突破したCOLORISの6つの拡大戦略

はじめまして。COLORISを運営する株式会社ストークメディエーションでCOOをやっている近藤(@shogo__0308)です。

創業メンバーとしてジョインし約1年が経過しましたが、最近は少しづつブランドの認知度も上がってきました。

※ちょっとだけPR

本当にありがたいことに、以下メディア様に取り上げていただけるようになってきました…!

・受賞歴

&ROSYベストコスメ賞第1位

・テレビ

めざましテレビ/サンデー・ジャポン/他

・雑誌

日経クロストレンド/CLASSY/&ROSY

hanako/クロワッサン/mini/美ST/他

少しづつ拡大していく中で、COOとして色々アウトプット出来そうな事も増えてきたので、振り返りの意味も込めてカラリスの事業拡大に関する戦略まとめてみました。

0.はじめに

まずCOLORIS(カラリス)とは何者だ?という方も多いと思いますので、簡単にご紹介させていただきます。

カラリスとは、自宅で理想の髪色を実現する日本初のパーソナライズセルフカラーブランドです。

例えば、なりたい髪色が同じでも個人差のある髪の状態によって最適な処方は異なります。そこで、美容師監修のwebカウンセリング(11つの質問)にお答えしていただくことで、お客様に最適な処方を1万通り以上の組み合わせからご提案する。そんなD2Cプロダクトです。

因みに、この高級感溢れるカラリスのプロダクトデザインは、株式会社ホルバルーン代表取締役社長兼アートディレクターの伊藤さん&デザイナーの安瀬さんにご支援いただきました。

創りたい世界観の言語化、B.I、V.I、ブランドロゴ、スタイルガイドライン、容器のデザインに至るまでCOLORISの基礎を作っていただいて、本当感謝しております。

ではここからが本題です!

1.デットファイナンスに拘る

前職(ポーラ・オルビスホールディングス)でCVCを立ち上げた代表の梅野の拘りでもありますが、カラリスはデットファイナンスだけでここまで走ってきています。

エクイティファイナンスをするとキャッシュリッチになり、その結果様々な投資活動が積極的に行えることは非常に魅力的です。

ただ、もちろんメリットだけではなくデメリットもあって、あくまで”今の我々”の判断ですが具体的には以下のように捉えています。

①株主への説明責任が発生することで、事業には関係のない業務に時間を取られる事

②我々経営陣が目指したい世界を優先できない確率が上がること

③IPOや事業売却の義務が発生すること

特に個人的には②③あたりへの懸念が一番大きいです。

創業フェーズから上場まで経験している知人たちの話を聞くと、上場した瞬間一気に事業スピードが遅くなったり、保守的な経営になりダイナミック感がなくなったり、メンバーに高い報酬を払えなくなる等ということが実際に起きているようです。

もちろんデッド/エクイティはどちらもメリット・デメリットがあり正解はないので、あくまで経営感の違いという事と、今の段階では上記のように判断していますが将来的にはわからない、という点だけご了承いただければと思います!

ちなみに、デッドファイナンスに拘っている弊害として、当たり前ですが運転資金が非常に限定されています。本当にお金が足りません!

しかし、いろんな工夫でなんとか各バリューチェーンを上手く回している状況です。これに関しては後半で説明させていただきます。

2.商品クオリティに拘る

ジョブ理論で言われるように、お客様は何かを解決するために商品を購入しているはずですが、これが意味するところは「購入時に期待していた基準を満たすかどうかが、その後の継続購入に最も影響を及ぼす」ということだと考えています。

もちろん継続率は集客時の訴求や、流入チャネルみたいな要素にも影響されますが、プロダクトの品質やサービスクオリティが継続率に与える影響と比べると軽微であると考えている派です。

因みに、ジョブ理論とは「破壊的イノベーション」や「イノベーションのジレンマ」などで有名なクレイトン・クリステンセン教授が提唱している理論です。

実際、最近非常に人気となっているP&Gご出身の石井さんの記事でも以下のように紹介されています。

果たして、優れたブランドを、優れているもの、たらしめているものは何なのでしょうか?何をもって我々はそのブランドを優れていると感じ、見合った対価として惜しむことなくお金を投じているのでしょうか?

(中略)

では、答えを述べましょう。優れたブランドは、もれなく顧客の"Job (片付けるべき仕事)"を解決している、のです。もしくは主語を変えると、顧客は、優れたブランドを雇うことで、自身の"Job"を解決している、とも言えるでしょう。

また、近い記事だと名著である”真実の瞬間”を解説したトライバルの池田紀行さんの記事でも以下のように紹介されています。

売上には2種類しかありません。つまり、トライアル購入とリピート購入です。誰でも、買ったことがない商品を事前に評価することは難しい。その段階で欲しい、買いたいと思わせる力がConcept。これが強いとトライアル購入を誘発する。一方、一度でも買ったことがある商品であれば、使用感(おいしいとかまずいとか、洗浄力が強いとか弱いとか、耐久性があるとかないとか、燃費が良いとか悪いとか)を評価できます。買ったあとにもう一度買いたいと思わせる力がPerformance。これが強いとリピート購入がついてくる。

ちなみに、カラリスのようなビジネスモデルの場合、初回の使用体験の満足度を高めるための要素は2つに分解できると考えています。

①プロダクトのクオリティが高いこと

②お客様ごとに最適な処方を行えること

①プロダクトのクオリティが高いこと

プロダクトに関しては主に以下3点がクオリティ向上に影響しています。

・国内トップシェアのOEMメーカーで製造

・使いやすさにこだわった道具セット

・ブランドコンセプトが伝わるためプロダクトデザイン

中でも、OEMメーカーは美容室ヘアカラー剤国内TOPシェア(約50%)の資生ケミカル様の全面協力のもと製造しており、内容物は高級サロンで使用されているカラー剤と同クオリティまで引き上げることに成功しています。

余談ですが、ヘアカラーもさることながら同梱しているプレミアムトリートメントが非常に好評で、追加でお金を払うから別送してほしいというお声をよくいただきます笑

また、カラリスはパーソナライズのというモデルを採用している為、商品自体の品質の次に重要なことは、お客様毎に適した処方を行うことです。

詳細は非公開なのですが、冒頭でもご紹介したとおり、これを実現するために独自のカウンセリング設計とそれに紐づく1万通り以上のカラーセットの処方パターンは弊社の差別化ポイントの一つです。

例えば、髪色・髪質の異なる複数のお客さん全員がアッシュの8トーンにしたい!という場合でも、現在の髪色が明るいのか暗いのか、何色なのか、パーマなどの施術歴があるのかなど様々な要因によって選択すべき薬剤が変わってきます。

つまり、同じゴールをめざしていてもお客様毎にスタート地点が違うので、ギャップを埋めるべきカラーセットは異なるということです。(なにかの戦略論みたいですね!)

以上のように、カラリスのパーソナライズシステムは単純なスコアリングによる処方調整ではないので、これをシステム上で表現するのは非常に大きな負担がかかりました。この点はサブスクストアを提供するテモナ株式会社さんに大変お世話になりました。

特にメインエンジニアである坂本さんには本当に感謝しております。事業観点と開発観点のバランスがここまで良い方に出会えたことは奇跡だと、メンバーみんなでいつも話しています。

3.人材に拘る

現在カラリスに携わっていただいている人材は合計で20名弱くらいですが、全員が業務委託契約で入ってもらっています。

この部分は比較的当たり前の事を記載しているのでサラッと読んでいただければと思うのですが、これからの時代、業務委託契約はメンバー側、会社側に双方にとってメリットが大きいと考えており、具体的には以下です。

▼メンバー側のメリット

・自分が得意とする分野の業務のみを行える

・時間や場所など働き方の自由度が高い

・給与報酬ではないので節税ができるようになる

▼会社側のメリット

・市場価値が高い人ほどフリーランスとして稼働しているので、優秀な人を取り込める

・今後テクノロジーや市場変化がさらに早くなるので、その時期のトレンドに合わせてチーム編成できる

・相性が合うかどうかを見極められる

・労務関係の業務が一切ない

一方で、優秀な人ほど目先の報酬ではなく、成長や経験を重視しているので、単純に高い報酬を提示すればジョインしてくれるかとういうとそうではありません。

なので、目的を持った大きなカテゴリの業務をまるごと切り出して委託したり、社内の全情報にアクセスできるようにしてインプットの機会を提供したり、自分たちがめちゃくちゃ成長して一緒に働きたいと思ってもらうなど、優秀な方に魅力的に思ってもらうような体制を整えています。

4.マーケ費を生み出すための工夫は徹底的に

冒頭でデットファイナンスで経営を進めるための工夫をしています!というお話をしましたが、本セクションで具体的にご説明します。

大事なことは大きく2つで「キャッシュフローの良化」「必要経費の徹底的な圧縮」です。私達は、どんなに予算規模が大きくなろうと、千円、1万円単位でしっかり節約し、事業拡大にリソースをかけられるようにすることが重要だと考えています。

まずはキャッシュフローの良化について。

■キャッシュインを早める

カラリスでは、キャッシュインを早めるために決済代行会社様からの入金サイクルを、一般的には1ヶ月毎や2週間毎のところ1回/5日まで早めています。

この交渉は本当に大変でしたが、常に手元にキャッシュを確保しておくことができるようになり、安心してマーケ施策などへ費用投下できるようになりました。

また、EC事業者にとって決済代行会社様との取引は必ず発生すると思いますが、手数料率の交渉だけに集中して入金サイクルまで交渉できていない企業が多いように感じています。(うちは手数料率の交渉からだ・・という方も是非チャレンジしてみてください!)

その他にも、お客様へ提供しているプランの中に「おまとめ払い」を入れ込むなどもしていますが、これはビジネスの定石だと思いますので割愛します。

■キャッシュアウトを遅らせる

キャッシュアウトという観点では、多くの取引先に対して支払いサイトを「月末締め翌々月払い」にしてもらうことで実現しています。

つまり、一番ベストなパターンを例に挙げてご説明すると、

・カラリスの定期購入は1回3,980円

・入金サイクルは5日に1回である

・広告費の支払いサイトは翌々月末払いである

上記を前提に

・新規で購入したお客様の定期が4週間だった

・購入はその月の25日より前のタイミングだった

・CPAは8,000円だった

この場合、定期2回目の入金があった直後に広告費の支払いが発生します。

つまり、実質、手元のキャッシュの持ち出しがない状態で集客のサイクルが回るという事になりますので、資金の限られたスタートアップにとっては非常に重要なポイントです。

もちろん、キャッシュリッチな企業であれば、支払いサイトを早める変わりに、逆に広告マージンの割引を適応してもらうなどの交渉もありますので、すべての企業にこの手法は向かないかもしれませんが・・・!

因みに、支払いサイトを遅らせる交渉で大事なことは、「運転資金が少ないことが理由による交渉ではない」という事を先方に確実に理解してもらうことです。

広告代理店にせよ物流会社にせよ多くの取引先は、事業者側の売上が拡大することに連動して収益が拡大するモデルかと思います。

だからこそ、弊社がマーケティングへ資金投下を行って事業を拡大する事は、取引先にとってもメリットであるはずです。

最終的にパートナー各社へ還元するためにも支払いサイト後ろ倒ししてほしい、ということを何度も説明する必要があります。(尚、この話が一番インパクトを与えるのは広告費ではなく、実は商品の仕入れ費用だったりするケースもあります)

ちなみに私は支払いサイトの調整のために、以下の4点セットでいつも交渉しています。

支払いサイトのbefore/after別での向こう3年で取引先企業様へ支払う金額の変化のシュミレーション

直近のPL・BS・CF

次に必要経費の圧縮についてです。

ここでお話したいことは

「配送費削減」

「決済手数料費削減」

「ツール/開発費削減」

「賃借料削減」

の4つです。

■配送費削減

まず大事なことは配送費の安いポストインサイズに商品を納める努力をすることです。カラリスの場合は、チューブの形状の関係でネコポスサイズには届かないものの、ゆうパケサイズまでは実現しました。

ちなみに、仮に月間1万件出荷する規模の事業で試算してみると・・・

▼仮定

・一月あたりの出荷数は1万件とする

・ゆうパケと宅急便60サイズの価格差が150円とする

▼試算

・月間のコスト削減額=1万件×150円=150万円

・年間のコスト削減額=150万円×12ヶ月=1,800万円

上記のように、配送費用の削減は非常に重要な利益率改善施策です。

この点もデットファイナンスに次いで代表の梅野の執念が現れたポイントで、3センチ以内に収めるための商品設計に数カ月間頭を悩ませ続けていました。

余談ですが、3センチ以内に収めるためにカラー剤を混ぜる用のカップは、焼きそば皿(↓)でいくか!みたいな話すら出たことがありますが、ブランドプロデューサー稲葉によって秒で却下されたのは良い思い出です笑

伝説のカップ(というかお皿)

また、配送をインハウス化している企業様には関係ないのですが、配送費圧縮の次に大事なことは、同梱作業費を削減することです。

同梱作業費用は1セット同梱するのに必要な工数=時間によって変動するので、この”同梱する時の作業時間”を短くする工夫がかなりインパクトがあります。

カラリスの場合は、実際に同梱作業をしてくださっている現場スタッフの方の効率が改善するように、輸送箱の設計から見直しました。

物流会社様と何回も打ち合わせを重ねた結果、非常に作業効率の良い輸送箱に仕上がり、1セット同梱あたりの作業費用を削減できました。

では、仮に10円削減できたとして考えた場合で試算してみます。

▼仮定

・一月あたりの出荷数は1万件とする

・1セットあたりの同梱費が10円削減できたとする

▼試算

・月間のコスト削減額=1万件×10円=10万円

・年間のコスト削減額=10万円×12ヶ月=120万円

以上のように、たかが10円ですが事業規模が大きくなってくるフェーズで効いてきます。

因みに、先程の配送費削減の1,800万円と合わせると合計で1,920万円ですが、これだけ資金があれば下手したらもう一つくらい新規事業が立上がるレベルですね・・・!(しかもたった一年でこの額の節約)

■決済手数料費削減

決済手数料も配送費・同梱費用の次くらいにPLに影響を与える数字だと思いますが、これもWin-Winな取引である範囲で0.1%でも安いほうが良いです。

もちろん決済手数料だけではなく繋ぎ込むカートとの相性なども加味はします。カラリスの場合は20社以上比較して最終的に決済手数料、入金サイクル、カートとの相性、担当者様のコミットでバランスが良かった1社様と契約しました。

■ツール/開発費削減

最近は便利なツールがたくさんあるので、つい色々導入したくなるのはどこの会社も同じだとは思いますが、弊社の場合は以下3点を満たさない場合は導入しないというルールにしています。

①どの課題を解決するために導入するのかが明確になっている

②その課題は、そのツールでないと解決できない課題である

③実際に導入しないことで実害が出ている

こうやってみると、実際に上記3点を満たすようなケースはほとんどなく、その結果弊社では有料ツールはほとんど使用していません。

例として一部抜粋しますが、以下のように、有料ツールを使わないことで月額二桁万円は削減できており、これも年間で見るとかなりのインパクトです。

・数字の可視化はGoogledataPortal

もしくはMicrosoftPowerBI

・計測ツールはGoogleAnalytics

・ZOOMは無料版

・LPOはGoogleOptimize

・ヒートマップは無料版

・重要事項はGドライブに格納前提で

Slack無料版を使用

・その他諸々

■賃借料削減

これは先輩スタートアップ各社様を参考にしていますが、私達もコワーキングスペースを使い倒しています。

業務委託メンバーが多いことも相まって、固定でオフィスを用意しておく必要がまったくないため、現在はPlug and Playというところに居候しております。

あと最近思うことは、同じコワーキングにいる方々と仲良くなったりもするので、同じ会社の違う事業部みたいな感覚で切磋琢磨できているのも非常に素晴らしいことだと思っています。

5.マーケティング

ここでは主にダイレクト寄りの話を中心にご紹介します。COLORISのブランドマーケティングに関してはブランドマネージャー稲葉noteを御覧ください。

個人的にマーケティング施策を回していく上で大切にしていることは3つです。もちろんこれに付随する色々な重要項目はありますが、最終的にはこの3つに集約されると思っています。

・ブランドが提供するベネフィットの言語化

・目的に合わせたチャネル選定と正しい評価

・粘り強くPDCAを回しつづける気合い

■ブランドが提供するベネフィットの言語化

商品開発の時に前提となっている「カラリスとは何者か?」をしっかり言語化してコミュニケーション設計に反映していくということです。ちなみにカラリスを一言で表現すると以下のようになります。

1万通りから選ぶ貴方にピッタリのサロン品質オーダーメイドセルフカラー

おや?と思った方は鋭いです。このフレーズ自体には、冒頭であれだけ重要だとご紹介したジョブ理論は含まれておりません。

何故かというと、カラリスはかなり多種多様な”不”を解消できるようなプロダクトであるが故に、一言で収まらなかったからです・・・笑

一例ですが、少し挙げるだけでも以下のような不(=課題)を解消する事ができます。そして、これは誰をターゲットにどんなチャネルでリーチするか?という設計によって大きく変動するため、その配信設計を踏まえて最適な訴求軸を選択し、PDCAを回しています。

(時短)本当は美容室に行きたいが時間的に余裕がないという課題

(節約)本当は高頻度で美容室に行きたいが金銭的に厳しいという課題

(地方)近くに良い美容院がなく困っているという課題

(会話)美容師さんとの会話が苦手て毎回億劫になっているという課題

(痛み)市販品は髪へのダメージがあるから自分には合わないという課題

■目的に合わせたチャネル選定と正しい評価

これは僕が広告代理店時代に色んなクライアント様の相談を受けていた時に感じていたことなのですが、正しい施策評価ができていないことによって売上拡大の機会を逃している事業者が非常に多いということです。

このnoteを読んでいただいている方には釈迦に説法かもしれませんが、具体的にどういうことかというと「ラストタッチのCPAしか見ていない」「購入属性ごとのLTVを全く見ていない」の2点です。

・ラストタッチCPAしか見ないことの弊害

僕はよくサッカーに例えるのですが、ラストタッチのCPAしか見ないということは、最後に点を決めるフォワードばかり評価し、そしてフォワード選手の追加投入に費用をかけまくるということです。

これがどういう結果になるかというと、ゴール前にフォワードが密集した結果、フォワードがいるゾーンまでパスを運んでくる選手が不在になり最終的にフォワードがシュートを決められなくなるという事です。これは、マーケティングでいうとCV減少、CPA上昇を意味します。

こんな感じです

実際にCVが発生しなくなるなんて事はありえませんが、少なくともマーケティングファネルの面積は縮小の方向に向かうのは間違いないと思っています。

購入を検討しているお客様の意思決定に関与したのは、最後に接触したチャネルだけではないことを踏まえると、点ではなくもっと線で評価するべきです。つまり、中盤でパスを繋ぐ選手たちや、最初にパスを出す選手も評価するということです。

理想はこうです

カラリスではラストタッチのCPAはもちろん、初回接触で貢献しているチャネルもしっかり評価した上でコスト配分を変えています。

ちなみに、検討期間が長い商材ほど上記のようなアトリビューション観点での最適化が威力を発揮してきます。

BtoCであれば不動産、車、結婚指輪などで、BtoBであれば多くの商材が対象になると思います。

またまたトライバル池田さんのnoteを引用させていただくのですが、池田さんは私なんかよりも更に丁寧に、より上位概念でファネル全体で考えることの重要性をご説明されています。

手法(施策)には得意と不得意がある

あらゆる課題を解決することができる魔法のような手法(施策)はありません。何かが得意ならば、何かは不得意なんです。

ちなみに、前職で僕が担当していたクライアントは、上記のような観点でマーケティング施策のチューニングを行ったところ、3年間でCPAが1/4まで改善、CV数は4倍に拡大という驚異的な結果につなげるとこが出来ました。※年間広告費1億以上の案件規模

では、一体カラリスの現状はどうか?というと、NonPaid経由でのCVが全体の大半を占めていることもあり、「マーケ費全体/新規の総CV」で試算するとCPAは1,500円位になっています。

少し話はそれますが、マーケティング初期の施策選定のポイントは「その施策は資産になるかどうか」という点だったので、今になって蓄積された資産経由でのCV数がかなり貢献してくれているという実態です。

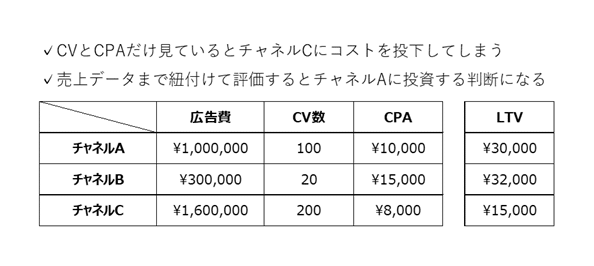

・購入属性ごとのLTVを見ないことの弊害

購入属性毎のLTVを見ない弊害は、CV数だけで施策のチューニングが行われてしまう点です。わかりやすく図解するとこんな感じです。

集客データと売上データを紐付けていない企業は今すぐにでもデータ統合を行うことをおすすめします。

CVは増えているのになぜか売上が上がってこない!!みたいな違和感の原因は、チャネルごとのLTV差によることが結構あります。

また、チャネルという切り口以外にも、購入理由ごとのLTVを見ることも有効です。

例えば先程紹介したお客様が持つ課題、つまり購入理由ごとにLTVを可視化し、集客工程にフィードバック出来るかどうかは、非常に重要なテーマです。

■粘り強くPDCAを回しつづける気合い

以上2点「ラストタッチCPA以外も評価する」「購入属性ごとのLTVも見る」を行った上で各施策毎に細かなチューニングを行っていくのがベストだと思っています。

そして、マーケティング施策の殆どは非常に地味な作業な上に、なかなか成果が出ない事がほとんどです。なので、絶対に拡大してやるという気合で改善し続ける事が重要です。

※各施策の詳細までお話するととんでもなく長くなりそうなので本記事では割愛します。皆様のニーズがありそうであれば別途執筆にチャレンジいたします!

6.CRM

冒頭でお話したとおり、購入時に期待していた基準を満たすかどうかが、その後の継続購入に最も影響を及ぼします。

つまり、極端な話一回目にうまく髪が染まるかどうかが非常に重要で、それ以外はサブ的な要素となります。

これを前提にカラリスでは主に以下の設計でCRM施策を回しています。

仕上がりのクオリティを改善しお客様の課題を解決するために

①正しくカウンセリングしてもらう為のサポートを行う

②正しく使用してもらうために、お届けまでワクワクを維持してもらう

③正しく使ってもらう

①正しくカウンセリングしてもらう為のサポートを行う

そもそもお客様が正しく今の髪の状態を回答していただけない場合、処方するカラーセットが適切でなくなる可能性があります。

そういったリスクを排除する為にも、なるべく回答しやすいような設問設計にしたり、補足事項はポップアップで注意喚起するなどの工夫を行っています。

②正しく使用してもらうために、お届けまでワクワクを維持してもらう

皆さんそうだと思うのですが、何事においても購入時のテンションが頂点であることが多いと思います。

しかも、セルフカラーという特性上、染める際に多少の労力は必要になりますので、このテンションを維持してもらうということが重要になります。

どういう事かというと、仕事を楽しんでいるビジネスマンのほうが成果が出るという構造と似ていて、楽しみながらカラリスを使用してもらうことで、面倒くさがらずに正しい手順で染めてもらえる確率を上げられる!という事です。

③正しく使ってもらう

これは非常にシンプルなのですが、最後にセルフカラーをしたのが学生の頃、みたいな方も多いので、その時の曖昧な記憶に頼らず、しっかり正しい手順で初めて頂くためのお客様サポートが非常に重要です。

また、髪の長さやおしゃれ染めなのか白髪染めなのかによっても微妙に使用手順が異なりますので、そのあたりも購入属性ごとにコミュニケーションを最適化しています。

以上のシナリオを自動化しつつ、それでも不安な方を確実にサポートすべく設置しているのがCOLORIS専属カラーリストです。

セルフカラーのような機能品のカスタマーサポート部隊は、SaaSビジネスでいうとカスタマーサクセスに近いと思っています。

なので、お客さんがカラリスを使って上手く染めてもらうことのサポートをする、という事をミッションに有人対応でしっかりご質問にお答えする体制を整えています。

上記のように、カスタマーサクセスのようにサポートを行っているので、プラットフォームはLINEを軸にしています。これにより、お客さん毎にコミュニケーションが最適化できるようになり、リピート率改善に大きく寄与しました

ちなみに、LINEでのカスタマーサポート・CRMパートナーは、リピートライン(旧CSクラウド)の景利さん×谷岡さんペアです。

このお二人も前半でご紹介したテモナの坂本さんに匹敵するくらい圧倒的当事者意識×CRMのプロ意識が半端ではない方々で、非常に助けられております。いつもありがとうございます!

https://twitter.com/shokagetoshi

最後に

私が何故このnoteを書き始めたかというと、元々経営者から程遠い存在だった自分が、スタートアップ立ち上げという素晴らしいフェーズに携わらせてもらっている事の幸運さを忘れない為に、しっかり記録を残しておこうと思ったからです。

また、一生に一度しか無いこの時期を言語化しておくことは、後々入社してくれるメンバー達へ、会社としての最初のプロダクトであるブランドが、どのように成長してきたかという歴史を共有する時に非常に有効でもあると考えたからです。

過去、色んな業界や会社で働いてきましたが、一番その会社への帰属意識が高まった瞬間は、経営者から創業フェーズの話を聞いたときでした。(もちろん数年後順調に会社が大きくなったとしても、偉そうに語るおじさんになるつもりはないですが・・・笑)

私達はここからが本番なので、年末にかけて幾つか行ったマーケ施策の仕込みを土台に、一気にアクセルを踏んで事業拡大を目指していきたいと思います。

是非応援お願いします!

(良ければTwitterのフォローもお願いします!)

近藤のTwitterはこちら

https://twitter.com/shogo__0308

次回からもっと良い記事がかけるように頑張ります!