農地を借りる・貸すの流れ(農地中間管理事業の仕組み)

shoeiです。

今日は農地を貸したい(借りたい)方が農地中間管理機構を通して、貸す(借りる)流れについてご紹介させていただこうと思います。紹介しようと思った理由は、ちょうどお昼頃、祖母が「農地中間管理事業の仕組み」についてのチラシを僕のもとに持ってきたからです。「農地中間管理事業の仕組み」については、僕もあまり詳しくないのでアウトプットしておこうと思い、現在こちらに書いております。祖母はチラシを僕のデスクに置き「借りるなら、これ。」と一言だけ伝え、そのまま去っていきましたね。「雑だなー」と心の中では思いつつも、今後必要になる貴重な情報だったので、カキカキ(書き書き)していこうと思いまーす。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、農地中間管理機構が「出し手農家」から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を進める「担い手農家」等へ貸し付ける事業です。

農地中間管理機構(以下、機構)が農家さんから畑や田んぼを借りて、それをもっと広い土地が必要な農家さんに貸す仕組みです。機構は各都道府県に1つずつ設置されている組織であり、農地中間管理事業に関する相談や手続きは、各市町村の農政担当課や農業委員会などで行うことができます。

機構が借り受ける農用地の基準

①市街化区域以外(※1)の農地であること

②再生不能と判断される遊休農地(※2)などでないこと

③権利関係(抵当権等)に問題のない農地であること

※2現在耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地

農地中間管理事業の仕組み(農地を貸すとき)

①農地のある市町村窓口へ相談

②「貸付希望申込書」を市町村の窓口へ提出

③地域計画(目標地図)に基づく権利設定

④機構へ農地利用の権利が移ります

※上記のほかにも農地法第3条による権利設定も可能

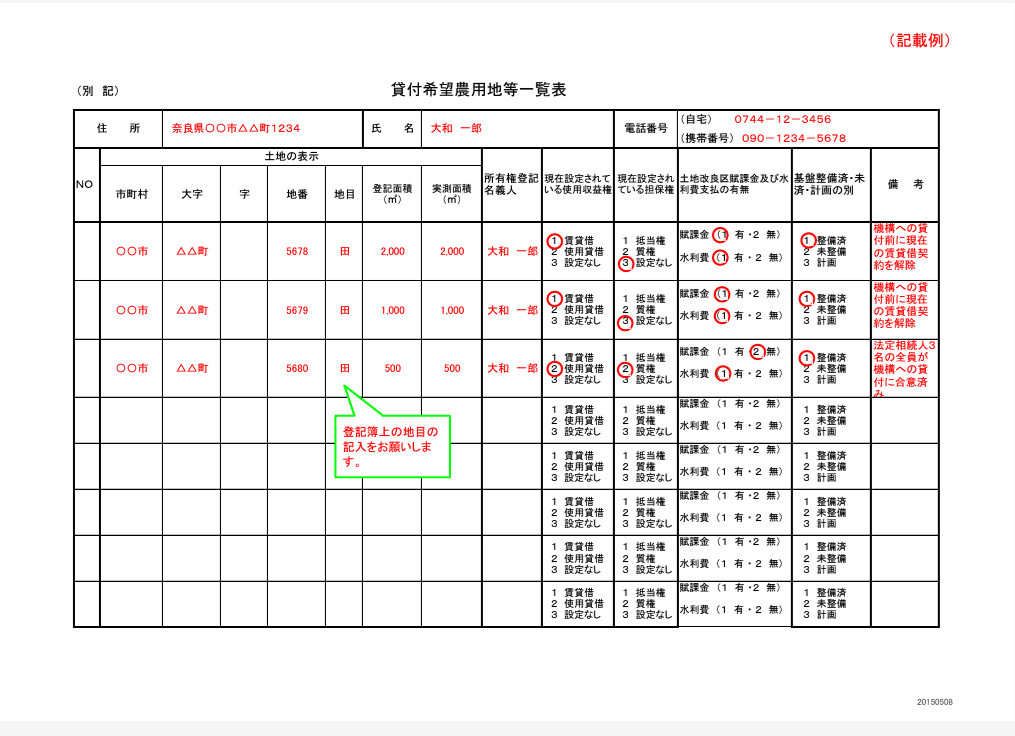

「貸付希望申込書」の記入例(各自治体によりフォーマットが異なります)

この記事では奈良県のなら担い手・農地サポートセンターのフォーマットを紹介させていただきます。

農地中間管理事業の仕組み(農地を借りるとき)

①農地のある市町村窓口へ相談

②「借受申込書」を市町村の窓口へ提出

③利用権設定の手続きを行います

④都道府県知事の許可を経て利用権設定されます

「借入希望申込書」の記入例(各自治体によりフォーマットが異なります)

この記事では千葉県の公益社団法人千葉県園芸協会のフォーマットを紹介させていただきます。

「利用権設定」とは?

利用権設定とは、「農業経営基盤強化促進法」で定められている制度です。この制度があるおかげで貸し手と借り手の両方にメリットがあります。貸し手の場合、貸し出し期限が到来すれば、離作料を払うことなく農地を返してもらうことができます。借り手は貸借期間中、安心して耕作ができます。お互いの同意で「利用権を再設定」することにより、継続して農地を貸す(借りる)こともできます。利用権設定は、貸し手と借り手の間で合意した期間が終了すると自動的に終了し、農地は貸し手に返還されます。

「利用権設定」とは、貸し手と借り手とで定めた期間が到来すれば、貸借関係は終了し、貸し手は農地を必ず返してもらえるという制度です。また、再度手続をすることにより継続することもできます。

現在、利用権設定は農地の所有者に耕作者が直接交渉し、設定することができるようです。これを「相対(あいたい)の利用権設定」といいます。しかし、令和7年4月以降は農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、相対(あいたい)の利用権設定が原則廃止となります。今後は、「農地中間管理機構を通した利用権設定」、または「農地法第3条に基づく貸借※1」のいずれかになります。なお、現在、相対による利用権設定をされている利用権は、その終期(期間の満了)までは有効です。(※1農地を耕作目的で貸し借りする際に、農業委員会の許可を得る必要があることを指します。農地法第3条の許可を得ずに農地を貸し借りする行為は無効となります。)

まとめ

今後農地を拡大していくために、非常に役に立つ情報でした。僕も調べながら書いておりますので、間違っている部分がありましたらご指摘、ご教示ください。農業初心者としては知らない用語が多く、記事を書くのにだいぶ苦戦しました。農業に従事している以上、農地中間管理機構や農業委員会とは切っても切れない関係だということが理解できました。実際に手続きする際は、今回の調べが役に立つ気がします。

副業でWEBライターを目指しており、現在note毎日投稿で絶賛「書く」練習中です。記事が良かったらスキやフォローしていただけると励みになります。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。