「偏差値60以上の中学校に通う生徒」は幼児期の睡眠時間が短い傾向、というニュースに関する違和感

子供の進学先と幼児期の生活習慣や教育環境の相関は幼児期の子供を抱える保護者としては気になるところです。

「ひまわり教育研究センター」が調査した、偏差値60以上の中学校に通う子どもをもつ母親100人と、それ以外の中学校に通う子どもをもつ母親100人を対象にした、「幼児期の生活や教育についてのアンケート比較調査」の結果がネットニュースになっていました。

「偏差値60以上の中学校に通う生徒」は幼児期の睡眠時間が短い傾向?

このニュースの中で、結果を見てニュース記事には以下のような題がつけられていました。

「偏差値60以上の中学校に通う生徒」は幼児期の睡眠時間が短い傾向

確かにデータを表面上だけで読み解くとそのような結果に見えます。

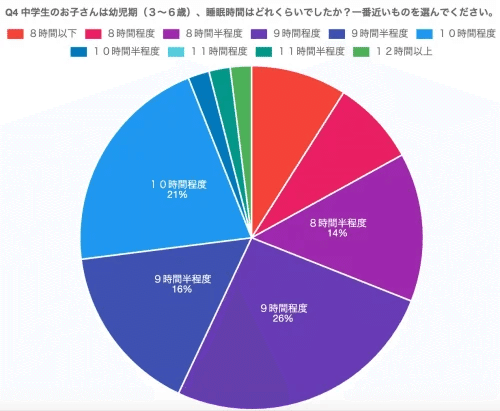

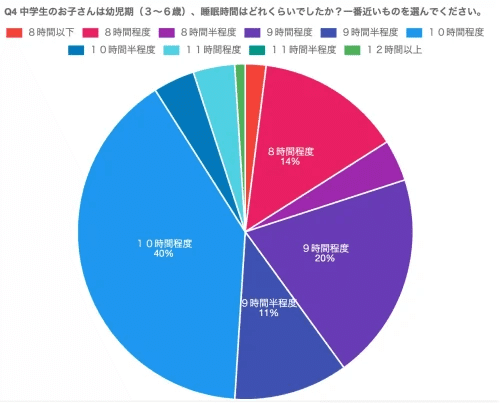

上記の2つのグラフは睡眠時間の調査で、これだけ見れば普通の中学校に通う生徒の方が睡眠時間が長く、難関中学校に通う生徒は睡眠時間が三位次回傾向が見られるように感じます。

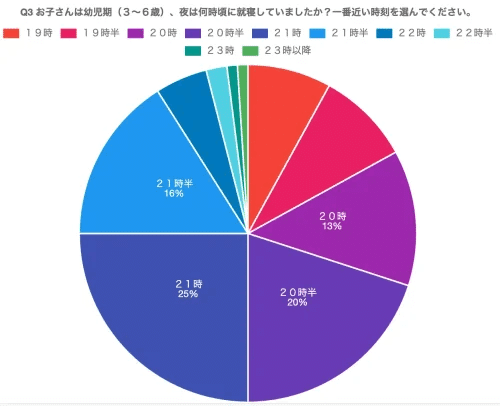

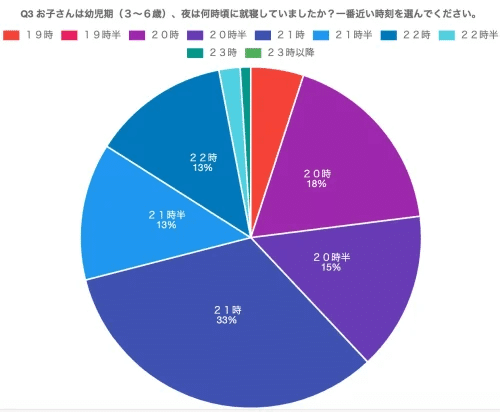

しかし、次のグラフと比較すると、そこに違和感を抱くはずです。

明らかに普通の中学校に通う生徒の方が就寝時間が遅く、難関中学校に通う生徒の方が就寝時間が早いのです。

仮に9時に就寝した場合、10時間を睡眠時間を確保すると7時になります。

ここから起床、着替え、食事、幼稚園への準備を考えると十分な時間をとるのはかなり難しいと考えられるため、このデータだけで睡眠時間が短い、と判断するのはあまりにも早計です。

データの回答自体が中学生になった子供の親、ということですので果たして本当に当時の状況がきちんとマッピングされているかという正確性を欠いた調査である可能性もあります。

そして、何よりもそれを表題とするところに悪意を感じます。

データ元のコメント

ところで、データ元である「ひまわり教育センター」のホームページではその点に関して留意するコメントが書かれています。

この結果を踏まえて、偏差値60以上の中学校にいくには幼児期の睡眠時間が短くてもよいと判断するのは早計です。厚生労働省の調査報告書の「未就学児の睡眠指針」によると、3〜6歳の睡眠時間は10〜11時間と記されています。

10時間以上の睡眠時間をとっているのは、偏差値60以上の中学校に通う生徒のうち27%、そうでない生徒は49%でした。前述したように、偏差値60以上の中学校に通う生徒の保護者は、それ以外の中学校に通う生徒の保護者に比べて「習い事」「早起き」が大切だという回答が多い結果となっています。「習い事」や「早起き」だけが子供の睡眠時間が短い理由ではないと思われますが、一因であるかもしれません。

幼児の発育過程において良質で十分な睡眠は必須です。十分な睡眠が取れているか保護者が気を配る必要があると思われます。

結局のところ、睡眠時間の確保に関しては子供の成長にとって重要な要素であり、それらは優先すべきであることが主張として述べられています。

今回の調査の判断が難しい要因としては、偏差値60以上の中学校、という括りにあるような気はします。

この括りは上位15%に相当し、中学受験をする上位15%は本人の生まれ持った資質や経済状況が大きく影響するなど、努力だけで到達できないレベルにあります。

(偏差値60でも城北や都市大付属、サレジオや江戸取などそれなりの有名進学校が名を連ねます)

この辺りに関しては、高校進学後の追跡調査まで可能になると、より子供の教育環境との相関が見えやすくなるなるのではないでしょうか。

何はともあれ、こうしたキャッチーなテーマに対して記事の表題を読んで判断するのではなく、きちんと読み込んだり、調べたりすることの重要性を再確認させられたことは良い機会だったと思います。