餌と料理、金継ぎと取扱注意。

ハロー!志織です。

かなり間が開いてしまいましたが、なんだか一気に寒くなりましたね。

皆さま、いかがお過ごしですか?

私は、先日の神保町ブックフェスティバルで手に入れた『言葉を育てる 米原万里対談集』を読んでからというものの、今やすっかり米原万里の虜になっております。

30代半ばまで、逆になぜ彼女のことを知らないまま生きてきたんだろう…とも思うけど、このタイミングで知れてよかったのと、令和の今この時に読んでも、古びるどころか鮮やかで鋭い視点の語り口に、ただただ驚くばかりです。

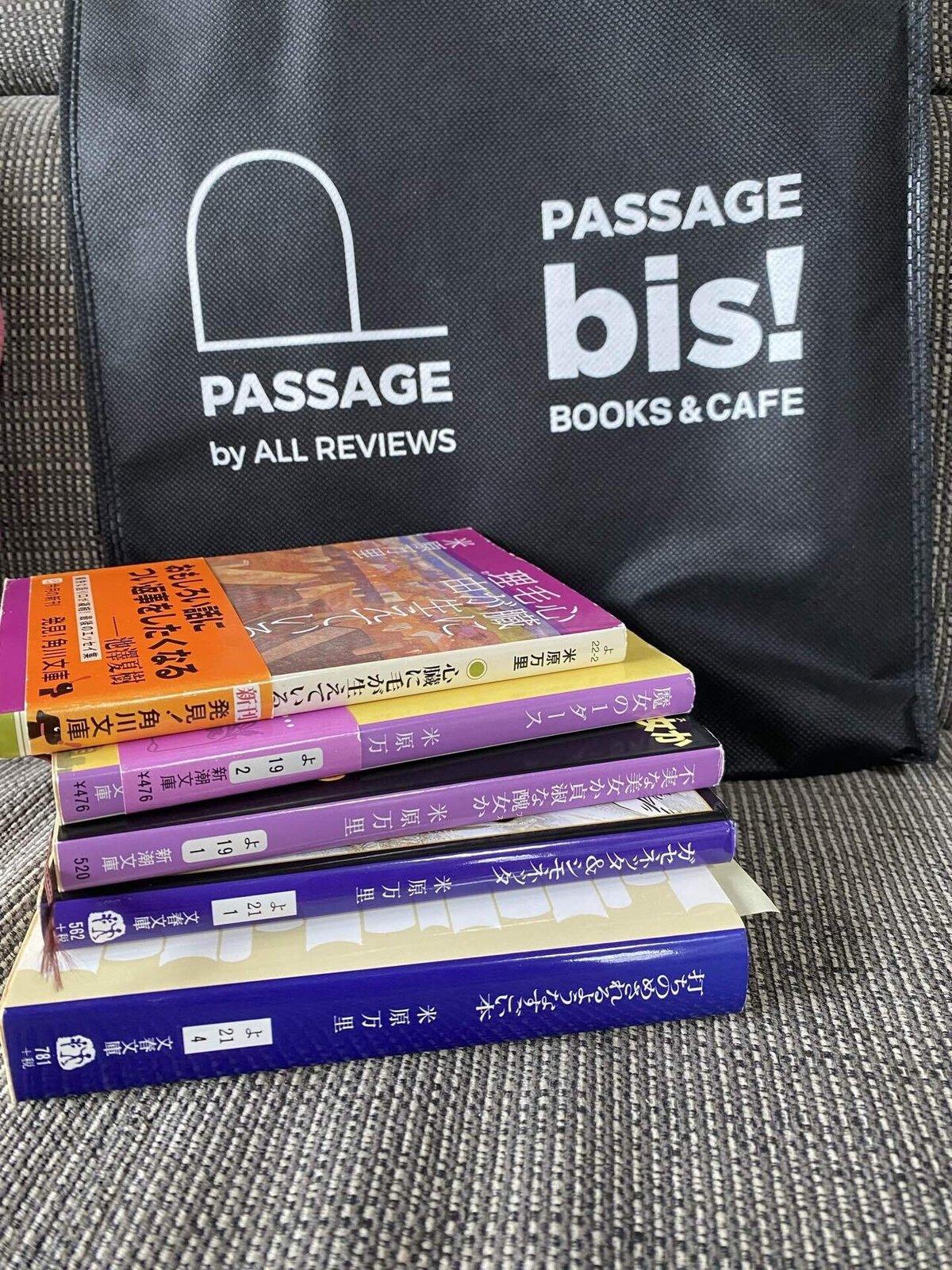

そしてなんと、先日、神保町のPASSAGEさんに伺ったのですが、ぐるぐると店内を見回すと、なんと、『米原万里の棚』を発見!!!!

順番に読んでいて、もう本当にどのエッセイも、痺れるくらいにバシバシのスパイスが効いていて面白いのですが…

先日、1人でチェーン店のカフェに入った時に感じた、なんともいえない不快感のような寂しさを、16年前に彼女が明確に言語化していたことに驚いたので、今回はそれをシェアさせてください。

まず、米原万里をご存知でない方のために、以下にプロフィールを載せます。

米原万里(よねはら まり)

1950年、東京生まれ。作家。

59〜64年、在プラハ、ソビエト学校で学ぶ。

東京外国語大学ロシア語学学科卒業、東京大学大学院露語露文学選考修士課程修了。

ロシア語会議通訳として活躍し、80年、ロシア語通訳協会の初代事務局長、のちに会長を務める。

著書に『不実な美女か貞淑な醜女か』(読売文学賞)、『魔女の1ダース』(講談社エッセイ賞)、『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』(大宅社ーノンフィクション賞)、『オリガ・モリゾウナの反語法』(Bunkamuraドゥ マゴ文学賞)のほか、『ガセネッタ&シモネッタ』『パンツの面目ふんどしの沽券』『発明マニア』『終生ヒトのオスは飼わず』などがある。

2006年5月、逝去。

私が彼女を初めて知ったのは、河出文庫の『こんがり、パン』というショートのエッセイ集だったのですが、解説のページでも米原万里は「慧眼」と称されるなどしていて、いったいどんな人なんだろう?と気になっておりました。

なんとな〜く、頭の片隅に彼女の名前があって、そんなときに、今、『働いているとなぜ本が読めなくなるのか』で話題の著者、三宅香帆さんが京大生時代に書いた『人生を狂わす名著50』のなかにも米原万里の名前を見つけ、いよいよ「この人ってもしかして、すっごい人???」とヒシヒシと感じ始め、気になるゲージはマックスに。

さらに、先日の記事の通りですが、神保町ブックフェスティバルに行き、ちくま書房のワゴンをのぞいていたら、キラリと光るタイトルを発見!

おすすめ…!!!!

読んだら、最後。

それこそ、ページを捲るたびに、目から鱗がポロポロとこぼれ落ちて止まらない。

英語教育学を学んでいた身の私としては、「こんなふうに言葉や文化、教育を捉えて言語化している人がいたんだ…」と、目から鱗はこぼれ落ちるわ、口は鯉みたいにパクパク開いてしまうわ、もの言えぬ魚になってしまったような気分になりました。

本題に戻りまして。

『心臓に毛が生えている理由』のなかに、「餌と料理を画する一線」というタイトルのエッセイがあります。

とある一家で、年老いた母親の手元がおぼつかなくなってきたということで、家族みんなは陶器の食器を使っていたのだが、老母だけ木の食器をあてがうようにした。

そのうちに食べ方が汚いというので、当然のように同じ食卓にも座らせずに独り離れて食事させるようになった。

ある日のこと、一家の五歳になる息子がどこからか木の切れ端を見つけてきて一生懸命細工している。

息子が怪我をしないか心配になって両親が尋ねた。

「ノミなんか使って危ないじゃないか!いったい何を造ってるんだい」

「パパやママが年取ったときのための食器さ。祖母ちゃんのと同じのだよ」

いたいけな息子の言葉にハッと胸を突かれた親たちは、老母に対する自分達の仕打ちの酷さに気づき、以後改めて老母にも同じ陶器の食器をあてがい同じ食卓を囲んで食事をするようになった。

めでたしめでたし。

これはドイツの民話か何からしいのですが、何故この民話を彼女が取り上げたかというと、「日本では学校から公的な機関の場所でさえ、食器がアルミやプラスチックばかり。そしてそれは異常なことである。」というのを言及したかったからです。

この本自体は2008年に刊行されているものなので、もしかしたら今は状況が違っているかもしれませんが、食器にこんなにアルミやプラスチックを使っているのは日本くらいだそうです。

思い返せば、私が小学生・中学生のときの給食の器はたしかにプラスチックで、その当時は特に疑問に思わなかったのですが…

先日、とあるチェーン店でコーヒーを頼んだときに出てきたプラスチックのカップを見て、ふと、とっても虚しい気持ちになったのです。

何故かというと、そこのお店では少し前まで、ガラスのコップを使っていた気がしたんですね。

それが、いつの間にか、プラスチックの安っぽいコップに成り下がっていて、味もなんだか一気に落ちてしまったように感じました。

自分が大切にされていないような、心細いような、そんな気持ちになったのです。

もちろん、これだけの物価高と不景気なので、なるべく経費を削減するために、落としても割れないコップやお皿を使いたいのは分かるんです。

そこのお店だけの責任ではないとも思うし、理解できる。

だけど、米原さんのエッセイのタイトルにある通り、これっていよいよ、人の尊厳の話になってくるんじゃないかと思うのです。

もしかして日本国憲法には特定の集団に食事を供給する場合、その食器は割れない錆びないを旨としなくてはならない、という文言があったのかもしれないと心配になって調べたのだが見当たらなかった。

しかし、経済大国になったはずの今も、それは日本国の不文律として幅を利かせている。

日常的に食事のプロセスを楽しむことなどに一片の価値も見いだせない効率一辺倒な、快楽を無駄としか解釈できない精神の貧しさが、未だ日本人の食生活の、いや生き方の根底にあるのではないか。

まるで発作のようにどこか落ち着きのないグルメブームの背後にも、そういうせかせかした貧乏根性が見え隠れしてならない。

うーん、辛辣ぅ…。

でもやっぱり、ど真ん中の的を射てると感じます。

たしかに、割れない錆びない器は一見コスパもタイパもいいけれど…

私たちの命にも限りがあるように、形あるものはいつか壊れる。

そして、一度壊れてしまったものは、二度と元の形と同じには戻せない。

それって、「取り扱い注意」のものを日々扱うことでしか培えない“体感覚”だと思うのです。

日本の学校でのいじめの多さや、会社でのハラスメント行為の多さ、自殺率…

こういうものもすべて、繋がっていると思うのは私だけでしょうか?

陶器やガラスの器は扱いも大変だし、割れたら二度と同じ形には戻らないし、仮に金継ぎなどで修復したとしても、より一層、取り扱いには注意しないといけなくなる。

これって、人間の心や体への取り扱いと、全く同じだと思うのです。

道徳の授業だとか、御涙頂戴のチャリティ番組だとかで、「人に優しくしましょう!」とか言うよりも、掌にある食器を、慎重に、取り扱いに注意しながら、簡単でいいから、自分や大切な人のために料理を盛り付けて、ゆっくりとごはんを食べる。

そういうことの積み重ねのほうが、自分にも人にも優しく出来て、人間への尊厳を保てる社会になるんじゃないかなぁと、思うのです。

コスパやタイパで失ったものを、日本は本気で取り戻していかないと、本当にいよいよ取り返しのつかないことになっていくんじゃないかなと、米原さんのエッセイとプラスチックのコップを見つめながら思ったのでした。

それでは、本日はこのあたりで。

また本を片手にお会いしましょう。

アデュー!

超美味しかった!!!